杭州话

杭州话原则上指吴语太湖片杭州小片方言,杭州话使用的范围不大,主要分布在杭州老城区及附近,具有吴语的一般特征,完整地保留中古全浊声母和入声,保留较多古汉语用字用语。

杭州话的分布区域大致东至贴沙河 ,南到钱塘江边,西自五云山、梅家坞至古荡附近,北至拱宸桥以北。此外,于潜、分水两县城内以及浙赣铁路沿线工人(主要是上饶铁路新村),浙江省内的劳改农场也通行杭州话。杭州是浙江省最大的城市,杭州话却是浙江吴语中最小的方言点之一,以杭州话为母语的人口在120万~150万之间。杭州老城属吴语太湖片杭州小片,老城外的区县吴语方言另参见当地方言词条。

杭州话具有30个声母,45个韵母,7个声调。杭州话为南宋中原话和吴越方言交融的结晶,也是吴越江南的重要代表方言之一,杭州话相较于其他吴语方言有更多的中原语调,其原因可能是南宋定都临安(今杭州)中原人移迁至杭州的结果。

- 中文名称 杭州话

- 外文名称 Hangzhou Dialect,Ghaontsei Wayu

- 使用范围 杭州老城区及附近

- 母语使用人数 120万~150万

- 所属方言片 吴语太湖片杭州小片

介绍

杭州话,这里指的是杭州市区和部分近郊地区使用的地方方言,与大杭州境内其他地区的方言有别, 杭州话因杭州地处江南同时又相对而言接近北方官话所以又称江南官话。杭州话划为吴语太湖片杭州小片,不仅是地理原因,而就语言本身来讲杭州话虽也具有吴语的基本特征,但以宋朝统治中心南迁为代表的几次北方移民潮使当地语言系统经历了很大变化并逐渐在江南地区呈现出特殊性。杭州话主要分布在杭州市区,不包括杭州郊区以及萧山区、余杭区、滨江区、钱塘新区(2021年4月设立)四区。保守估计,中国以杭州话为母语的人口在120万~150万之间。

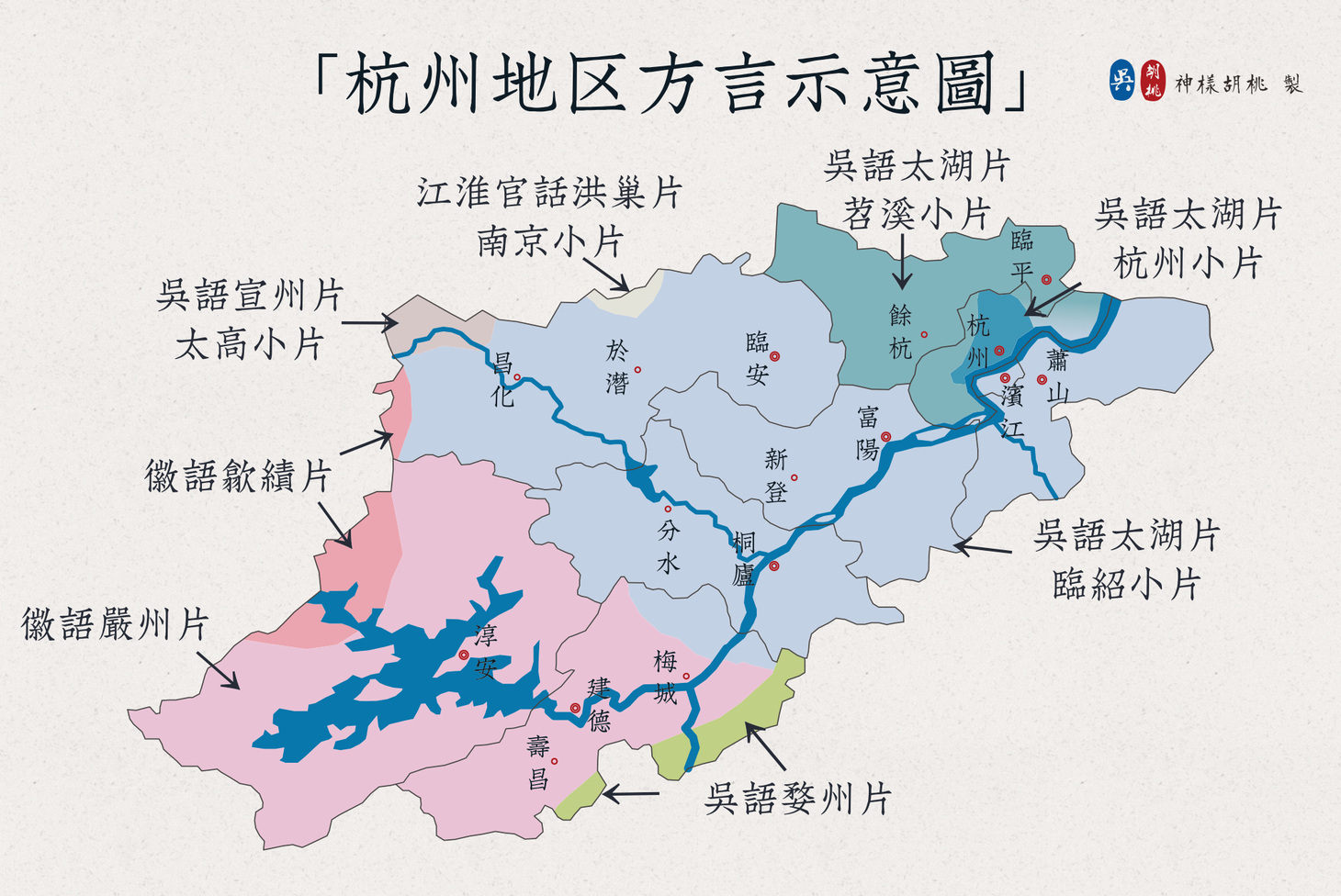

杭州地区方言示意图

杭州地区方言示意图 杭州话使用的范围不大,大致东至余杭下沙,南到钱塘江边,西自五云山、转塘至留下附近,北经拱宸桥至余杭三墩,东北经笕桥至余杭乔司之间。在这个范围之内,约有一百万人说杭州话。杭州是浙江省最大的城市,杭州话却是浙江吴语中最小的方言点之一,但杭州小片内部语调词汇高度统一,不像其它小片内部间因为地域不同而存在一定差异。

杭州老城区的方言,是江南吴越地区最好懂的一种地方话。杭州话的本质,是一种吴语,是吴语一宝。普通话也受吴语的影响。明代的《三言两拍》,尤其是《拍案惊奇》里,有大量的吴语,《三言》许多故事的语言则是古代江南官话的标本,因为它的许多篇章,就是根据南宋都城人的话本改编的。《三言》、《两拍》代表的宋明江南官话,既不同于现在的北方话,也不是什么"纯粹"的吴越土语。现在在江南,只有杭州话保留有这样的特点。杭州话曾经是一种官方语言,它是唐宋官话与吴越方言交融的结晶,是北宋以后江南官话的代表。

杭州地区的"七县市"方言另行参考萧山话、余杭话、桐庐话、富阳话、临安话、建德话、淳安话词条。

吴语简介

吴语太湖片,即为北部吴语,是狭义的"吴语"。它属于汉藏语系。

它是吴语中最大的一个方言片,以太湖为中心区,分布在苏南浙北的广大地区,地域及人口都达到吴语使用总数的65%,为影响力最强的一支吴语,很多人错误地将吴语太湖片认为是吴语的整体。吴语太湖片可再分为毗陵、苏沪嘉、苕溪、杭州、临绍、甬江等六小片。其虽然分布于苏沪浙三省市,但内部通话程度较大,故合为一片。

杭州话属于太湖片。具有吴语的一般特征,但受官话的影响很大。杭州方言受外来影响最大的要数宋朝迁都临安。

据李心传《建炎以来系年要录》载,从建炎元年(1127年)到绍兴二十六年(1156年)30年间,进入杭州的北方居民已超过当地人口。当时南渡士民带来的以汴梁为主的当时宋朝的北方"官话",对南方本地话施加影响。终于使杭州话在语音、词汇、语法方面起了很大的变化,染上了浓厚的宋朝时的北方话色彩。清代,杭州作为浙江行政首府以及闽浙总督府驻地,受北京官话的影响要大于其他地方。

再者,对杭州话影响较多的是以绍兴话(包括萧山话)为代表的吴语太湖片-临绍方言,杭州与绍兴的依存程度类似上海与苏州,难怪杭州有一句谚语:"杭州萝卜绍兴种",是说有很多杭州人的祖籍在绍兴。实际上由于长期以来人口流动和经济交流杭州方言受到周边吴语地区的影响也不足为奇。绍兴也有句谚语:"经济人断勿得杭州路",是说太平天国以后的新城市化阶段,绍兴人来杭贩卖物品或经商定居的多,而且占据了当时杭州主要的上流社会。根据复旦大学《中国移民史》的估算,太平天国以后杭州城只剩下7万人,此后的城市居民大部分来自外地,其中绍兴人最多,宁波人次之。

相比吴语区其它方言,杭州话显得与众不同。具有明显的文读特征以及"儿缀音"(音节独立的儿尾词缀),这在一些其他吴语地区是不多见的。这同时使杭州话不同于吴侬软语地区,显得刚柔并济,男生说起来有力,女生说起来嗲。

历史渊源

历来受外来方言的影响

杭州方言属吴语太湖片方言。由于杭州话历来受外来方言的影响,与同片诸方言相比较,显得有许多特点。

东晋前的杭州话

春秋时,吴越两国争霸,杭州先属越,后属吴,越灭吴后,复属越。因此,当时的杭州话属于古吴语。吴语,是周朝吴王泰伯迁吴的时候,吴国贵族讲的话和当地尚未属于汉族的越族居民的语言,逐渐融合产生的。杭州话在秦、汉、三国、西晋的时期未发生大规模的变化。直到东晋永嘉南渡,杭州话开始了第一次变化。

东晋永嘉南渡--第一次语言融合

吴语在永嘉之乱以前,已经确立了其作为一种独立方言的地位。而经过永嘉之乱和晋室南迁,杭州迎来了一大批说中原话的北方人。北来移民在人口、政治、经济等方面处于优势地位,大大改造了当时的杭州话。

南朝-北宋时期的杭州话

杭州在这个时期的发展比较平稳,没有任何文献提及这段时期的杭州话的变化。

南宋建炎南渡--第二次语言融合

南宋迁都临安,杭州话发生了很大的变化。外来人口中以汴京(今开封)为最多。据《咸淳临安志》,从乾道到咸淳的一百余年间(1165-1274年),临安府治所钱塘、仁和两县人口数量增加了三倍多。可以推测,南宋时期临安城里的居民绝大多数是北方移民。由于人口数量众多,加上政治、文化等因素的作用,移民所带来的北方话对杭州话产生了重大的影响,促使它变成一种带有官话色彩的吴语。

元代-明代末期的杭州话

元代开始的杭州话有逐渐和周边方言影响互相影响。到了明代末期,杭州又一次地和周边方言融合在一起,同时也改变了周围的方言,形成了今天的北部吴语。很多杭州的方言也流入周边方言。

清代旗人南驻--第三次语言融合

杭州话相较于其他吴语方言有更多文读,这在很大程度上是清代初期受到影响的。长期以来,在民间一直误认为,今天的杭州话和周边方言不同只是因为南宋时期的影响。这个其实是牵强附会的说法。因为,宋代的官话和今天的北方话有所不同。

今天的杭州话与其他吴语太湖片方言相比而言,具有更多官话的特征,因此应该是近代受到的影响。

清代-民国的杭州话

清代中后期对杭州话影响较多的是以绍兴话(包括萧山方言)为代表的吴方言,无怪乎学界认为杭州方言是"具有吴方言外衣的南方官话"。杭州也有一句谚语:"杭州个萝卜绍兴种",是说有很多杭州人的祖籍在绍兴地区。绍兴人多了,绍兴话对杭州就有了影响。

杭州话的现状

不过,21世纪以来,杭州话正在发生较大的变化。由于杭州老城区的杭州人不断向郊区搬迁,以及郊区年轻人乐于学习杭州话,所以杭州话的通行区域不断在扩大。另一方面由于普通话的影响以及杭州外地人口的增加,导致通行的杭州话越来越靠近普通话,尤其表现在用词习惯和生僻字的发音方面。而杭州市民家庭内部的方言传承也不容乐观,已经表现出长辈间用杭州话交流,和小辈交流则用普通话,导致家中小孩不会讲杭州话甚至听不懂杭州话。与同为吴语中心城市的上海、苏州等城市相比,杭州的本地方言处境更为堪忧。

浙江官话的历史

历代北人入吴越尤其是宋室南迁,对浙江其他地区尤其是沿钱塘江及其上游地区的方言也造成了很大的影响。今天,在这些地区存在着一种文读系统,各地的文读系统具有很大程度的共性。当地人把这种文读系统称为"浙江官话"或"江南官话",实际上具有地区共同语的性质。从语言特征上可以看出,所谓的"浙江官话"应该是南宋以来在北方官话的影响下而发展起来的,或者也可以看作是以杭州话为基础方言而形成的。今天吴语苏州话、上海话的文读系统也是属于江浙官话。

例如金华方言的一些主要的文白异读规律:

⒈古全浊声母上声字,白读清声母,逢塞音塞擦音不送气,文读浊声母。

⒉日母字,白读[ȵ]声母,文读[z]声母。

⒊见晓组开口二等字,白读[k]组声母,文读[tɕ]组声母。(韵母也有相应的文白异读)

⒋果摄字,白读[u]韵,文读[o]韵。

⒌蟹开四字,白读[ie]韵,文读韵。

⒍"儿尔耳二"等字,白读[n],文读[el]。

⒎咸山摄阳声韵字,白读开尾韵,文读鼻化韵。

⒏咸山摄入声韵字,白读开尾韵,文读喉塞尾韵。

⒐梗开二阳声韵字,白读[an]韵,文读[?N]韵。

⒑古全浊声母上声字,白读阴上调,文读阳去调。(次浊上白读阴上,无文读)

⒒咸山摄入声字,白读按声母清浊分归阴去、阳去调,文读阴入、阳入调。

上述规律中的文读音显然倾向于北方汉语。例如古浊上字的声调归属,次浊上归阴上(或上声)、全浊上归阳去(或去声)是北方汉语的通则,在北部吴语里也比较多见,杭州方言就是如此。原属严州府今属杭州市的建德、寿昌方言,白读次浊上和全浊上不分(建德都读上声,寿昌都读阳上),文读次浊上归阴上,全浊上归阳去。金华方言的文读系统也采用了跟杭州方言以及建德、寿昌方言文读完全相同的归并方式:次浊上归阴上(白读和文读同),全浊上归阳去(限于文读)。

在浙江省,文读现象最突出的是金华、兰溪、浦江、龙游、衢州方言,其次为汤溪、义乌、东阳、磐安、开化、常山、江山、遂昌等地方言。它们基本上位于从杭州溯钱塘江而上所经过的地区。

语音

声母

杭州话拥有30个声母。杭州话完整的保留中古浊音,即"巴","怕","爬"三字声母相互对立。次浊依据声调阴阳两分。

与其他典型吴语不同的是,杭州话里古日母、微母多读擦音;古见、系二等字多读塞擦音。

声母表 | ||||||||

双唇 | 唇齿 | 齿龈 | 龈腭 | 软腭 | 喉音 | |||

鼻音 | m麦买 | n难农 | ɲ年娘 | ŋ我岸 | ||||

塞音 | 浊音 | b白排 | d达谈 | ɡ共狂 | ||||

清音 | 不送气 | p百包 | t搭单 | k干公 | ʔ乌音 | |||

送气 | pʰ拍派 | tʰ塔摊 | kʰ客看 | |||||

擦音 | 浊音 | v饭缝 | z善石 | ɦ寒杭 | ||||

清音 | f飞反 | s思手 | ɕ许希 | h哈海 | ||||

塞擦音 | 浊音 | dz迟查 | dʑ琴奇 | |||||

清音 | 不送气 | ts子早 | tɕ吉九 | |||||

送气 | tsʰ此草 | tɕʰ轻气 | ||||||

近音 | ʋ | ɹ肉人 | ||||||

边近音 | l懒弄 | |||||||

韵母

杭州话有45个韵母。和普通话相比,杭州话韵母多单元音化,如效摄读若英语dog中的/ɔ/,而普通话则是读若house中的/au/。杭州话中保留了入声,但入声韵尾已经合并一律收于喉塞/ʔ/。古咸山两摄在杭州话中两分,如:关/kue/≠官/kuə/。

开尾韵

开尾韵 | i列 | u列 | ʯ列 | y列 |

ɿ四 | i衣 | u乌 | ʯ猪 | y俞 |

ɑ马 | iɑ牙 | ua花 | - | - |

Ę爱 | - | uĘ坏 | - | - |

eɪ美 | - | ueɪ贵 | ʯeɪ车 | - |

ɔ奥 | iɔ要 | - | - | - |

ou歌 | - | - | - | - |

ʏ丢 | iu又 | - | - | - |

- | - | - | - | yʯ靴 |

ɚ儿 | - | - | - |

鼻韵

鼻韵 | i列 | u列 | y列 |

- | ie盐 | - | - |

- | ʏo原 | uo官 | - |

- | - | uõ半 | - |

Ąŋ唐 | iĄŋ阳 | uĄŋ王 | - |

ən根 | - | uən昆 | - |

- | ɪn因 | - | - |

oŋ风 | ioŋ穷 | - | - |

ɷŋ弄 | - | - | - |

入声韵

入声韵 | i列 | u列 | y列 |

ɑʔ八 | - | uɑʔ挖 | - |

- | - | uĄʔ刮 | - |

ɐʔ割 | iɐʔ学 | uɐʔ划 | - |

- | - | uəʔ骨 | - |

- | iɪʔ一 | - | yɪʔ月 |

ɔʔ屋 | iɔʔ觉 | - | yɔʔ 吃 |

声调

杭州话有7个单字调,分别为阴平,阳平,上声,阴去,阳去,阴入,阳入。古上声全浊归入阳去,古上声次浊和清音今仍读上声。就调值来看,杭州话中阳声调调值都低于对应的阴声调调值。杭州话有着复杂且丰富的连读变调。

代表数字 | 声调名称 | 调值 |

|---|---|---|

1 | 阴平 | 323 |

2 | 阳平 | 212 |

3 | 上声 | 51 |

4 | 阴去 | 334 |

5 | 阳去 | 113 |

6 | 阴入 | 55 |

7 | 阳入 | 12 |

文白异读

由于历史上自南宋起就一直受官话的直接影响,杭州话文白异读较少,对比其他典型吴语,杭州话在口语中文读较占优势而非白读。但即便如此,仍有不少字存在文白异读,如:"大","朋"等字。

语音特点

1.家、嫁、交、江等字,杭州话基本只有[tɕ-]声母一读(在某些情况下交,加,夹,觉会有[K-]的读法),吴语湖嘉方言则有[k-][tɕ-]两读,吴语有的地方只有[k-]一读。

2.古日母字"儿、二、耳"等字都只有[əɹ]一读,相当于吴语其它地方的文读,接近北京话,而吴语其它地方的白读多读鼻音自成音节或鼻音[ȵ-]声母。古日母字"人"等字声母也不读[ȵ]声母,与吴语其它方言不同。

3.古明母字"蚊、问"杭州读[v-] ,不读[m-],与吴语的湖嘉地区及多数地方都不相同。

4.杭州话韵母[-i]自成系统。它可以单独与声母拼音,如:猪、举、书,又可以作为介音与其它韵母拼合组成音节。如:抓、帅、蛇、孙、装、转、热等。这是湖嘉方言没有的,在吴语里,乃至全国汉语方言中也是罕见的。北京话有[i、u、y]三个介音,嘉兴话也是三个,湖州话只有[i、u]两个介音。它们都没有[-i]介音,唯杭州话有[i、u、y、-i]四个介音。

杭州话读诗词

满江红

南宋抗金名将岳飞的满江红用短促的入声字作韵,以抒发其极度愤恨的情感。用杭州话读这首词,句句合辙押韵(押ɪʔ韵),而用普通话读则不太押韵。

怒发冲冠,凭栏处,潇潇雨歇[ɕiɪʔ];

抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈[liɪʔ]。

三十功名尘与土,八千里路云和月[yɪʔ];

莫等闲,白了少年头,空悲切[tɕiɪʔ]。

靖康耻,犹未雪[ɕyɪʔ];

臣子恨,何时灭[miɪʔ]。

驾长车,踏破贺兰山缺[tɕʰyɪʔ];

壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血[ɕyɪʔ]。

待从头,收拾旧山河,朝天阙[tɕʰyɪʔ]!

佳人

《佳人》是唐代伟大诗人杜甫的作品,全诗用短促的入声字作韵。这首诗写一个乱世佳人被丈夫遗弃,幽居空谷,艰难度日的不幸遭遇。用普通话读,不太押韵,用杭州话读,则押韵(押ɔʔ和yɪʔ韵)。

绝代有佳人,幽居在空谷/kɔʔ/。

自云良家女,零落依草木/mɔʔ/。

关中昔丧乱,兄弟遭杀戮/lɔʔ/。

官高何足论,不得收骨肉/zɔʔ/。

世情恶衰歇,万事随转烛/tsɔʔ/。

夫婿轻薄儿,新人美如玉/yɪʔ/。

合昏尚知时,鸳鸯不独宿/sɔʔ/。

但见新人笑,那闻旧人哭/kʰɔʔ/。

在山泉水清,出山泉水浊/dzɔʔ/。

侍婢卖珠回,牵萝补茅屋/ɔʔ/。

摘花不插发,采柏动盈掬/tɕyɪʔ/。

天寒翠袖薄,日暮倚修竹/tsɔʔ/。

声声慢

全词用短促的入声字作韵。作品通过描写残秋所见、所闻、所感,抒发自己因国破家亡、天涯沦落而产生的孤寂落寞、悲凉愁苦的心绪,具有浓厚的时代色彩。杭州话押iɪʔ和ɐʔ韵。

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚/tɕʰiɪʔ/。

乍暖还寒时候,最难将息/ɕiɪʔ/。

三杯两盏淡酒,怎敌他晓来风急/tɕiɪʔ/?

雁过也,正伤心,却是旧时相识/sɐʔ/。

满地黄花堆积/tɕiɪʔ/。

憔悴损,如今有谁堪摘/tsɐʔ/?

守著窗儿独自,怎生得黑/hɐʔ/?

梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴/tiɪʔ/。

这次第,怎一个愁字了得/tɐʔ/!

词汇

词汇概念

人称代词:杭州的人称代词由于官话的影响,今采用的是官话式,即"你,我,他"作为人称代词,复数加"们"。

名词:杭州话的名词基本上是分为官话式,自有式和吴语式,其中官话式的占大部分。

动词:杭州话的动词和普通话有较大区别,如"拿"称之"驮"等等。

虚词:杭州话的介词、语气词等虚词完全不同于官话,如表示处所的"来东(音)",表示动作完成的"好"等等,诸如此类,不一一论述。

比较

1.杭州方言和市郊及湖嘉方言有一部分词汇相同。举例比较:

北京 | 杭州 | 湖州 | 嘉兴 |

咳嗽 | 呛 | 呛 | 呛 |

摔 | 掼 | 掼 | 掼 |

时候 | 辰光 | 辰光 | 辰光 |

包子 | 馒头 | 馒头 | 馒头 |

逃学 | 赖学 | 赖学 | 赖学 |

脖子 | 头颈 | 头颈 | 头颈 |

失火 | 火烧 | 火烧 | 火烧 |

认生 | 怕陌生 | 怕陌生 | 怕陌生 |

凉快 | 风凉 | 风凉 | 风凉 |

娶媳妇 | 讨老婆 | 讨老婆 | 讨老婆 |

猴子 | 活狲 | 活狲 | 活狲 |

2.杭州话另有一部分,在使用本地方言的同时,又受北方话的影响,使用与北京话相同的词汇。举例比较:

北京 | 杭州 | 湖州 | 嘉兴 |

脸盆 | 脸盆 | 面盆 | 面盆 |

打稻 | 打稻 | 掼稻 | 掼稻 |

下棋 | 下棋 | 着棋 | 着棋 |

大方 | 大方 | 大气 | 大气 |

壁虎 | 壁虎(儿) | 潜龙 | 潜龙 |

老头儿 | 老头儿 | 老老头 | 老老头 |

奶奶 | 奶奶 | 娘姆 | 亲妈 |

女儿 | 女儿 | 囡儿(音ng) | 囡儿(音ng) |

手指头 | 手指头 | 节头管 | 节头管 |

泔水 | 泔水 | 饭脚水 | 饭脚水 |

3.杭州方言里有一部分词,既不像北京话,又不像湖嘉方言,它的词素却又一部分跟北京话相同,另一部分跟湖嘉方言相同,从造词方式上可以看出北方话与杭州话揉合的痕迹。举例如下:

北京 | 杭州 | 湖州 | 嘉兴 |

脸 | 脸孔 | 面孔 | 面孔 |

乌鸦 | 乌老鸦儿 | 老鸦 | 老鸦 |

锅 | 锅子 | 镬子 | 镬子 |

新郎 | 新郎倌 | 新官人 | 新官人 |

傍晚 | 晚快边儿 | 夜快边 | 夜快边 |

锅铲子 | 抢锅刀 | 抢 | 抢刀 |

4 杭州方言里还有一部分词,跟北京话和湖嘉方言里的词都不相同,使用的范围也很小,但这些与众不同的词,充分显示出杭州话的特殊性。举例比较:

北京 | 杭州 | 湖州 | 嘉兴 |

顾客 | 买主 | 主客 | 主客 |

吵架 | 闹架儿 | 相骂 | 相骂 |

绳子 | 索儿 | 绳 | 绳 |

胳膊 | 手膀 | 臂膊 | 臂膊 |

脏 | 土奉 | 龌龊 | 喇喺 |

小孩儿 | 小伢儿 | 小把戏 | 小人 |

蜈蚣 | 门蚣 | 百脚 | 百脚 |

玩儿 | 耍(sa)子儿 | 别相 | 白相 |

耳环子 | 箍儿 | 环子/箍子 | 圈 |

吃零食 | 吃消闲果儿 | 吃小食 | 吃零散 |

典型词汇

杭州话词语丰富,随着普通话影响的扩大,杭州话词语也出现了一些发展与变化,而其中仍有很大部分保持其地方语言变体的独立性,较为典型的词语有:

时间

早上、早半日-上午

日里/zɐʔ li/-白天

日中-中午

晚快边儿-傍晚

夜里头/iɑ li dei/、晚上头-夜晚

头毛-刚才

葛卯-现 在

上卯/zaŋ mɔ/、上卯子-前回子-旧年

辰光/dzən kuɑŋ/、时光-时候

老底子-原来

人称

爹/tia/-父亲

姆妈/m ma/-母亲

阿爹(爹爹)--祖父

奶奶-祖母

阿哥-兄

阿弟-弟

阿姐-姐

阿妹-妹

大伯伯-伯父

大姆妈-伯母

小伯伯-叔父

婶娘-叔母

娘舅-舅父

舅姆-舅母

老公-丈夫

老婆-妻子

老头儿-泛指老年男人;妻子对别人称自己的丈夫(限于中老年人)

丈人-岳父

丈姆娘-岳母

男人家-男人

女人家-女人

小伢儿-小孩子

男伢儿-男孩子

女伢儿(姑娘儿,女童为小姑娘儿)-女孩子

老倌-用于指人,如:葛个老倌,那个老倌,即这个人,那个人

郎中-多指中医师

烧饭师父、厨房师父-厨师、厨子

贼骨头-贼

跷拐儿-瘸子

支手儿-手残疾的人

叼嘴儿-结巴的人

人体器官

喉咙-嗓子、喉

面孔-脸

额角头-额

鼻头/biʔ dei/-鼻子

眼乌珠-眼珠

头颈-脖子

手膀-胳膊

赤膊-光膀子

阳伞柄儿-手肘

大脚膀-大腿

膝踝头-膝盖骨及其周围

天气现象

忽闪/huəʔ suo/-闪电

落雨/lɔʔ y/-下雨

落雪-下雪

雪烊得来-雪化了

食物

菜蔬-指下饭的菜

菜馒头/tsʰe mo dei/-菜包子

肉馒头/zɔʔ mo dei/-肉包子

高粱酒-白酒

老酒-黄酒

温暾水-温水

六谷/lɔʔ kɔʔ/-玉米

番茄/fe dʑiɑ/-西红柿

洋番薯-马铃薯、土豆

沙核桃儿-山核桃

葱包鬼儿-葱包烩

动物

骚骨栋儿(雄鸡)-公鸡

麻巧儿/mɑ tɕʰiɔ əɹ/-麻雀

曲蟮-蚯蚓

胡蜂-马蜂

猢狲-猴子

婆鸡-母鸡

居所

弄堂/lɷŋdaŋ/-胡同

窗门-窗户

茅坑-厕所

天井-院子

扶梯、踏步档-楼梯

抽斗-抽屉

形容词与副词

戏文-戏剧

造话-假话

高头-上头

下底-下头

好看-美

难看-丑

【土奉】(音近"风")-肮脏

薄(如:粥太薄)-稀

厚(如:粥太厚)-稠

壮(指动物)-肥

长(人长)-高

狭-窄

阔-宽

毛、尽该、蛮蛮、木佬佬-很

蹩脚、起泡、推板-差

皮、不乖-顽皮

吃力-累

发靥-可笑、好笑、有趣

难为情--害臊

滥滥湿/le le sɐʔ/--很湿

冰冰硬/pɪn pɪn ŋaŋ/--很硬

墨墨黑/mɔʔ mɔʔ hɐʔ/--漆黑

慢慢叫--慢慢地

好好叫--好好地

糊达达、糊里达喇--粘粘糊糊

粘滞疙瘩--黏糊糊

动词

讨老婆/tʰɔ lɔ bou/--娶媳妇

嫁老公--出嫁

生毛病--病了

肚皮咂(za谐音,拉的意思)--泻肚子

发痢疾--发虐疾/甲状腺激素分泌过多

看医生、看毛病--看病(泛指西医)

捞痒--搔痒

做生活(做事体)--干活儿

吃老酒--喝酒

吃香烟--抽烟

吃茶--喝茶

洗浴、汏浴--洗澡

滴露儿--丢脸

寻事儿--找岔

闹架儿--吵架

靠会儿(打套儿,吊膀子)--约会

拎起来--提起来

困觉--睡觉

吃力/tɕʰyɔʔ liɪʔ/--累

撒子儿--玩儿

晓得/ɕiɔ tɐʔ/--知道

有数--懂(也可以解知道)

记牢--记住

粘牢--粘住

特为--故意

食祭--吃/食用

打嗝(e)得--打嗝

吃不落--不能胜任

摆、安、搁--放

俗语与俚语

用场--用处

跌了得嘞--遗失

【手寻】(音近"金")着得嘞--找到

啥时光--什么时候

啥地方--什么地方

啥花头--什么花样 或者 什么东西

则撒--做什么

等些儿--等会儿见

一卯、两卯--一次、两次

一道--一块儿

一床棉被--一条被

一部车子--一辆车

洋车--缝纫机

洋喇叭--留声机

样铁罐儿--马口铁制成的罐头

葛芒--蚱蜢

瓯子--称呼不懂是非的人

一桄鱼--一条鱼

敲一记--打一下

一啲啲--一点儿

一歇歇--一会儿

杀瘟猪一敲竹杠

毒头--指脾气古怪的人

瘟孙--指无用的人

吃相 --谓态度,如"吃相难看",即态度不好

藤头--喻人固执己见,不可说服

勒格--形容善于挑剔的人,难与相处

汪颡--用以称蛮不讲理、态度凶恶的人

寿头--称不合时宜的人

枣儿瓜--喻不知好歹的人

别苗头--与人竞争,比高低

上轧头--喻遇棘手事,两面受挤

千色色--谓忸妮作态,取悦于人(多指女性)

大青娘--少女的一种旧称

空老老--无事找事干,无话找话说

起搁头--作梗,或寻衅

木榔豆腐--从前指包头鱼头烧豆腐,现成为骂人很笨的意思

牵头皮--因某人或某事受牵连,被人背后议论

门分账--原指应得之分,后引申为指应做之事

半吊子--对某事一知半解,似懂非懂

接口令--指回答别人说话的本领,如说:某人接口令好,即称赞该人答人之言敏捷而且得当

碰鼻头--指做事碰壁或寻人未遇

吃盾白儿--受人驳诘

桂花师傅--指初出茅庐、没有本事的师傅

头大心慌--指人自以为了不起

敲瓦片儿--指大家聚集吃饭,大家分摊出钱

碰头磕脑--做事不顺当,挫折多

三不知头--忽然之间,出其不意挖脚底板一说别人以前不光彩的事

吃空心汤糊--比喻向别人许了愿而不能兑现

钉头碰铁头--比喻硬碰硬,互不相让

为好跌一跤--意谓出于好的愿望办了某事,不仅不被理解,反遭人怨

回汤豆腐干--指人被辞退而复人

吃隔夜螺蛳--喻人说话哼嗦,纠缠不清

蚂蚁扛鲞头--比喻人多活少,许多人聚在一起做少量的工作

歪了头由自己说--意谓听不进意见,自以为是

灾(cai的音)星婆--旧时泛指作风不正派的女性

木狼--旧时泛指男性流氓

歇后语

语西湖里放酱油--无济于事

吃得麦稀饭游西湖--穷开心

一根鸡毛当令箭--小题大做

一脚跨过钱塘江--说大话

城隍山上看火烧--幸灾乐祸

西湖是没有盖儿的--要死自己去死

西湖边搭草棚--煞风景

做梦游西湖--想得美

西湖里挖月亮--枉费心机

白娘子遇许仙--两相情愿

白娘子哭断桥--怀念旧情

梁山伯遇祝英台--前世一劫

黄牛钻狗洞--大小不符

猢狲头上放鸭蛋--滑而又滑

痱子当作发背医--小题大作

屁股里吃人参--后(候)补

烧香望和尚--一带两便

王府里招亲--大来大去

叫化子吃死蟹--只只鲜

姜太公的坐骑--四不像

蜻蜓咬尾巴--白吃自

荷叶包刺菱--里戳出

半空里的灰尘--无着落

大蒜叶儿打气--混葱(充)

外婆的鞋样儿--老花头

床底下放鹞儿--一世不得高

拷儿鲞都是头--主意多

寿星老儿吃砒霜--活得不耐烦

老虎打雄--一回头

屁股画眉毛--大脸孔

吊死鬼搽粉--死要面子

老太婆坐花轿--浑沌沌

石板上甩乌龟--硬碰硬

和尚拜丈母--没遇着过

火筒里煨鳗--直死

牛皮兜儿--点水不漏

豆芽菜切丝儿--细做

四金刚腾云--悬空八只脚

四金刚买帽儿--大头寸

饭店里的臭虫--吃客

泥水打墙--两面光

黄连树下弹琴--苦中作乐

三个指头捏田螺--十拿九稳

芥菜子掉在针眼里--碰巧

黄鼠狼跟了黄瓜宕--盲目追随

谚语

杭州风,一把葱;

花簇簇,里头空。(旧指一些杭州人,只讲空话不务实)

苏空头,杭铁头。(旧指一些苏州人不实在,杭州人刚直且强硬)

钱塘不管,仁和不收。(今杭州市区历史上曾分属钱塘和仁和两县管辖,此语谓某事或某地方谁都不管)

破雨伞里戳出。

要紧关头烤潮烟。

饭店门口摆粥摊。

苏州订货杭州卖,不讨钱赚只讨快。

红萝卜上在蜡烛帐上。

上赶江头,下赶湖墅。(江头即江干,说明做生意要信息灵,交易快) 急奔二龙头。(二龙头在江干,南宋时设西关于此。一说,当时西关甚热闹,人争趋之。另一说,西关每天下午规定关城门时间,外乡人来杭做生意要赶回去。今用此谚形容办事心急慌忙)

西湖日销寸金,西湖日产寸金。(西湖历史上为旅游胜地,消费大,而西湖历来又多产鱼虾莲藕,土特产丰富,收入好,故有此语)

城外楼外楼,城里天香楼。(指两个著名饭馆)

龙井茶叶虎跑水。(名茶、好水,被称为"双绝")

初二、十六,店员吃肉。(旧杭州商界习俗)

西湖天下景,一世游不尽。(极言西湖景胜,景点极多,并随天时之变化而变化,无穷无尽)

西湖十样景。(指著名的西湖十景)

六桥三竺。(指苏堤六吊桥,上、中、下三天竺)

一湖二堤三岛。(一湖指西湖,二堤指苏堤、白堤,三岛指小瀛洲、湖心亭、阮公墩)

西湖六吊桥,间枝杨柳间枝桃。

独自个上城隍山。(譬喻人之无聊) 过了白堤有苏堤。(借指人做事要留有余地)

跳进西湖洗不清。(譬喻人受冤枉)

苏州头,绍兴脚,杭州姑娘好穿着。

春有两件,冬吃四肴。(杭州食俗,两件指盐件儿、葱包烩儿;四肴指豆腐皮、发皮、录笋、粉丝)

年三十的火,年初一的穿。

元旦书红,万事亨通。

三春戴荠花,桃李羞繁华。

打得船来,过了端午。(譬喻丢失时机)

端午不吃粽,到老无人送。

头伏火腿,二伏鸡,三伏吃个金银蹄。

年廿九,家家有;到除夕,家家急。(谓旧时除夕逼债)

春雾开百花双峰青,明日晴。(双峰指南高峰、北高峰)

九九落雪,西湖开裂。百年难遇岁朝春。(岁朝春指春节适逢立春)

踏雪迎春,大熟年成。(立春下雪年成好)

瘦人瘦马难过二月八。(谓二月初八,天气寒冷)

干净冬至邋遢年,邋遢冬至干净年。(邋遢指下雨)

春东风,雨祖宗;夏东风,燥松松。

语法

来历

从汉语方言总的情况看来,吴语的语法结构和北京话基本上是一致的,而杭州话的语法结构又介乎二者之间,有的与北京话相同,有的与吴语的湖嘉方言(湖州话、嘉兴话)相同,又有同中有异的,这也显示了杭州方言的特色。

重叠词根

重叠词根是吴语构词形态变化主要手段之一,杭州方言的名词、动词、形容词都有重叠的形式,重叠后表示某种附加的词汇意义或语法意义。

形容词的重叠:单音节重叠后加"交",表示程度弱化,在句子里作状语。例如:轻轻交|慢慢交|幽幽交|好好交。

单音节形容词前附加成份的重叠,表示程度的加强。如:血血红|腊腊黄|石石硬|滚滚壮|笔笔直|蜜蜜甜。而后附加成份的重叠,表示程度减弱。如:绿茵茵|黄哈哈|亮晶晶|慌兮兮|辣乎乎|甜咪咪。再以"黑"字为例,来看它的比较级:黑兮兮:近似黑色,程度最弱|黑:一般的黑色|墨黑:比"黑"深一层,程度加强|墨墨黑:比"墨黑"更深一层,程度更强|墨漆T黑:黑到了顶点,程度最强。

双音节的重叠形式,有联合式:大大方方|规规矩矩;有偏正式:墨黑墨黑|笔直笔直等。再看动词的重叠:处置式的动词,可以重叠:衣裳洗洗|带儿系系|炉子生生。

后边还可以带形容词补语:衣裳洗洗干净|带儿系系紧|炉子生生旺。重叠之后加"儿":搞搞儿|荡荡儿|追追儿|争争儿。

重叠之后带补语,表示请求或命令:坐坐正|收收拢|看看仔细|咽咽过来|揿揿落去|拉拉上来。

名词的词头和词尾

词头如:阿(阿爹、阿福)、老(老公、老鼠)。词尾如:鬼(晦气鬼、精巴鬼)、胚(下作胚、馋痨胚)、家(厂家、店家)、相(卖相、吃相)等。

着重说说词尾"儿、头、子"。杭州方言的儿尾词数量非常多。这个"儿"是自成音节的词尾,称之为"儿尾"。它不同于北京话后缀的"儿"。北京的"儿"写出来也是个独立的字,读出来却是与前一个字合成一个音。它依附在前字的末尾,只起个卷舌作用,而不是一个独立的音节,所以称之为"儿化"。

杭州的儿尾词至少在宋代就已经很丰富了。在《梦粱录》里就记下了杭州方言里的许多儿尾词。如:虾儿|果儿|衫儿|裙儿|笼儿|鼓儿|香袋儿|八歌儿|油酥饼儿|千层儿|扇面儿|石榴子儿|豆儿黄糖|猫儿桥|狗儿山巷等。这些儿尾词,至今还出现在杭州人的口头上。杭州和北京都有"儿、子、头",但不是一对一的关系,比较如下:

杭州话 | 花卷儿 | 眼镜儿 | 老头儿 | 石子儿 | 筷儿 | 领儿 | 镯儿 | 梨儿 | 虾儿 | 壁虎儿 |

北京话 | 花卷儿 | 眼镜儿 | 老头儿 | 石子儿 | 筷子 | 领子 | 镯子 | 梨 | 虾 | 壁虎 |

杭州话 | 裙子 | 小伙子 | 粽子 | 棋子 | 桃子 | 枕头芯子 | 鞋子 | 学生子 | 前天子 |

北京话 | 裙子 | 小伙子 | 粽子 | 棋子儿 | 桃儿 | 枕头芯儿 | 鞋 | 学生 | 前天 |

杭州话 | 枕头 | 舌头 | 拳头 | 宝盖头 | 竹字头 | 斧头 | 鼻头 | 手腕头 | 贼骨头 |

北京话 | 枕头 | 舌头 | 拳头 | 宝盖儿 | 竹字头儿 | 斧子 | 鼻子 | 手腕子 | 贼 |

杭州方言人称代词用"我、你、他",复数加"们",这和吴语诸方言不同。但是杭州话的人称代词单数作定语时,习惯上都改用复数,这一点很特殊,又不同于北京话。

例如:搿张纸儿请你交拨我们老公。(这张纸条儿请你交给我的丈夫。)

你们老婆到外头耍子去特("特"字句尾助词用法同湖州话)。(你的妻子到外面玩去了。)

小张是我们女婿。(小张是我的女婿。)

小张请他们丈人老头儿吃饭。(小张请他的岳父吃饭。)

主谓谓语句

杭州话也可以说"他吃过饭特这类主谓宾的句子,但最习惯的说法是改成主谓谓语句。如:"他饭吃过特|他文章写好特"。根据语言环境,全句的主语经常省略,只剩下"饭吃过特|文章写好特"。

主动语态和被动语态

"把"字句和"被"字句

北京话里有"把"字句和"被"字句两种句型,杭州话从意义上说也能分这两种句子:

A式-我们阿哥拨脚踏车骑走得。狗拨兔儿咬煞特。

B式-脚踏车拨我们阿哥骑走得。兔儿拨狗咬煞特。

A式相当于北京的"把"字句,B式相当于北京的"被"字句。但在杭州话"乒乓球比赛,小张拨小李打败特"这类孤立的句子里,看不出是谁打败了谁,要靠上下文才能作出判断。北京话里介词"被"字后面引进的施事是可以不出现的,如"兔子被狗咬死了",就说"兔子被咬死了"。而杭州方言里这个施事却一定不能省略。如:"兔儿拨狗咬煞特"。

否定副词"不"

杭州话反复问句用否定副词"不",不像湖嘉方言那样用"弗/勿"(老式杭州话除外,老式杭州话在特定语句下,也可以用"弗"的,现代杭州话则不行),格式是"A不A"。如:"好不好?|要不要?"但在双音词里又不像北京话常用的"AB不AB"那种说法,而常用的是"A不AB"。如:"你放不放心?|他肯不肯去?"

表存在动词及疑问句

动词"有"表示存在,否定式是"没有"

杭州话用动词"有"表示存在,否定式是"没有",这跟北京话一样。但杭州话在反复问句里,不是用"有没有",而是用"有不有"。例如:"你去看看他有不有来?(你去看看,他来了没有?)|饭有不有烧好?"(饭烧好了没有?)甚至还可以省缩作"有不"。如:"饭有不好?"(饭好了没有?)

常用副词

北京话表示程度的常用副词是"很、最、十分、非常"等,杭州话里则用"蛮、冒、尽该、木佬佬"等,使用的频率也非常高。"木佬佬"另外还有形容词的用法。

动词带双宾语

杭州话动词带双宾语,既可以指人的在前,也可以指人的在后。不同于北京话里总是近宾语指人,远宾语指物。指人在前的,如:拨(给)我一本书|借拨我五十块洋钿。指人在后的,如:拨本书我|借五十块洋钿我。这种句子也可以有两个动词,各带一个宾语。如:拨我借本书|借五十块洋钿拨我。杭州话的动词带宾语又带补语时,如果句子是否定的,宾语是人称代词,宾语紧挨着动词,补语放在后面。这一点又跟湖嘉方言完全一样了。如:(他是运动员)我跑他不过I(是我错得)我对你不起!

其他内容

杭州话里"儿"蛮多

杭州人说话爱戴个"儿"字。筷子叫筷儿,调羹叫瓢羹儿,绳子叫绳索儿,傍晚叫晚快边儿,玩叫搞搞儿,逛街叫耍子儿(趤趤儿),吃零食叫吃消闲果儿,麻雀叫麻巧儿,乌鸦叫乌老哇儿,一点点叫一滴滴儿,一会儿叫一歇歇儿,谈恋爱约会叫靠位儿,找人碴子叫寻事儿。

你看,这儿字一起头,就会有人接上口了:男孩叫男伢儿,女孩叫女伢儿,小孩子又通称小伢儿,小伢儿吃的米糕叫荷花糕儿……有儿歌这么唱:小伢儿,搞搞儿,搞得不好闹架儿。这里的搞搞儿,与耍子儿,都有玩的意思,但搞搞儿大都指玩游戏,而耍子儿的含义要大一点,既有游戏的意思,还包含旅游的意思。

学杭州话还有一难,那就是写是这么写,念却不能这么念。你看,AA制叫敲瓦爿儿,但"敲"得念成"kao"才让人听得入耳。山核桃叫山核桃儿,但念的时候,还得念成"沙核桃儿"才算正宗。说到这里,下面再说几句比较难理解的--

刺血儿--杭州人管刺猬叫刺血儿,但说"你这人介(jie)格同刺血儿介的!(第二个介读"嘎")"那就是说你这人爱发脾气,碰不得的。你想想,一个人浑身浑脑都是刺,谁还敢与他打交道呀?

花儿都不起--说这话的杭州人,往往两眼往上一翻,摆出一副不屑一顾的样子,因为这句话的意思,就是:这样东西,在我眼里可是一点都看不上眼!

自说自话的杭州话

杭州人不说个子高却说条杆儿长;杭州人不说身体胖却说生得壮;你说稀饭煮得稠与稀,杭州人却说粥熬得厚与薄。你说宽杭州话说阔,你说窄杭州话说狭……这还算是好学的,对学说杭州话的人来说,最难学的是写要这么写,读却不能这么读。比如魂灵儿(灵魂)要念成"活灵儿";洋锹(铁锹)要念成"洋敲";扶梯(楼梯)要说成"胡梯";防空洞要念成"旁空洞";掀被子要说成"肖棉被";死蟹一只要说成"西哈一只"。这样才算正宗呢。

"老公,毛毛头儿刚刚困觉就溪查出特,溪单爿儿用光特类,你到隔壁王师母屋里去假几块尿不湿来,明朝去买来还她。"(老公,宝宝刚睡觉就尿尿了,尿布用光了,你到隔壁王师母家里去借几块尿不湿,明天去买来还她)

"好的,我个卯就去驮。"(好的,我立马就去拿)

你看,这段对话里,宝宝念成"毛头儿",睡觉要念成"困觉",尿念成"溪",尿布念成"溪单爿儿",借念成"假",说成"格毛",拿说成"驮"。但由于"尿不湿"是个约定俗成的新名词,因此便没说成"溪不湿",由此可见,杭州话也在不断地引进新名词,再过几年,杭州话中的新名词儿还会更多,到拉个辰光(到那个时候),杭州话一定会更加好学好说了。

结个套&什个套

"格场事体,你说结个套?"

"我看么,什个套!"

"好,就吤套。"

以上对话,你可以在很多场合听到,因为这是杭州人说的频率最高的对话了。但作为一个"新杭州人",头一回听到这番对话,会以为上了威虎山上与座山雕在对黑话呢。其实,"结个套"就是"怎么办"的意思,"什个套"就是这么办,"就吤套"就是"就这样"。

这话好听吗,好像也不怎么好听,那么为啥要这么说呢?语言就是这样,要说存在的道理只有一个,那就是约定俗成。杭州人就用这话说了几百年了,只要杭州人爱这么说,它就仍然会存在下去。

像这种"弄不灵清"的杭州话,还有很多。比方说,"老虎拨狼咬煞特",这句话,既可以理解为老虎咬死了狼,也可以理解为狼咬死了老虎。再比方说,脚和腿虽说长在一起,但腿是腿脚是脚,每一个人都弄得灵清的。但杭州话却管腿叫脚。说一个人的腿长得比较短,会说:"这个人脚吤短的。"反之,腿长得长的,会说"脚吤长的",或干脆说:"这人是个长脚鹭鸶"。当然,真当弄不灵清的不会是说这种话的杭州人,因为在杭州话里,还是能找出让你弄得灵清的名词的,喏,整条腿么叫"脚膀",膝盖骨周围叫"肢踝头",大腿叫"大脚膀",小腿叫"小脚膀"。

再从脚说开去,"蹩脚"的意思和"起泡"、"推板"、"差码"差仿不多,都是差的意思。但"戳壁角"就不一样了,那是抵毁人、揭人短处的意思了。与"戳壁角"意思相近的叫"挖脚底板",专指把别人以前做过的丑事再说出来的行为。要是说一个人"爱捧大脚膀",那就是说这人喜欢傍大佬,傍大款了。

从我们、你们、他们说起

在杭州人的心目中,"弄不灵清"是最可恶的,所以,当杭州人对着你吼:"你个人儿登,吤弄不灵清的!"那只能说明他已经对你忍无可忍了。

但老是骂人家"弄不灵清"的人,自家也有"弄不灵清"的地方的。不信?你先听听下面这段对话吧。

"今朝夜快边(今天傍晚),我们老公唻咚楼外楼请客,你同你们老公一定要来的噢!"

"好的好的,我同我们老公一淘来。"

"等一歇我再叫一声招娣,叫她同她们老公也一淘来。"

"呵呵,他们几个在酒桌儿高头碰拢一道照么才仔叫热闹的类!" (他们几个在酒桌上碰在一起,这才叫热闹呀),

以上对话,常常可以在街头巷尾听到的。听到这段对话的要是个杭州人,一点都不会觉得有啥个"弄不灵清"的地方的。但这段对话要是被一个外地人听到了,就"弄不灵清"了--什么"我们老公"、"他们老公"的,难道杭州人都是几个女人合嫁一个男人的?

呵呵,听到格句话的外地人,最好闷声不响光是在一边作鹭鸶笑(不发出声音的闷笑),千万不要木儿个滋(傻乎乎,一时间反应不过来)的去问人家为啥同别人拼老公,那是要"吃头颈拳"(吃耳光)的。因为,杭州人同神州大地任何一个地域的人们没什么两样:车可以拼着乘,房子可以拼着住,老公老婆是绝对不肯同人家拼的!

你看,人称代词用"我、你、他",复数加"们",这个大中华语言环境中约定俗成的规范,却在杭州话里打了个折扣:杭州话的人称代词单数作定语时,习惯上都改用复数。如"我的"、"你的"、"他的",在所要表示的名词是人物或地点的时候都会说成"我们""你们""他们"。比如说"你的家里比他的家里干净多了",用杭州话说,就是"你们屋里比他们屋里清爽得多类。"而在所要表示的名词是物品的时候用"你个"、"我个"、"他个"比如"你个手机唻咚他个包儿里。" 所以,当杭州人在对你说"我们丈人老头儿"的时候,并不等于你的妻子与他的妻子是姐妹关系;当杭州人在对你说"我们儿子"时,你也不必急着去做"DNA"来验证自己的清白。

爱好旅游的人都知道,像云南、贵州这些地方都有个"十八怪"的说法,那么,要是在杭州也整出个"十八怪"来,上面这段对话肯定可算得其中的一大怪。

杭州话申遗

在第六批杭州市非物质文化遗产代表性项目名录中,"杭州方言"出现在了上面。"小伢儿,搞搞儿,搞了不好闹架儿。"有一种语言,是属于一座城最深处的记忆,哪怕远在异国,听到它也会热泪盈眶,而它,就是方言乡音。

其实,"杭州方言"申报非物质文化遗产项目,已经不是第一次了。杭州市非物质文化遗产保护中心主任戚晓光告诉记者,早在2012年,他们当时也想申报过,只是因为各方面的限制,最后没有成功。"在杭州,有很多人都在致力于保护杭州方言,让它申报非物质文化遗产,这其实是为了更好地传承和保护这项杭州最有特色的东西。"戚主任说。但是,要申报项目,需要的条件有很多,对于杭州方言的挖掘了解和城市说方言的氛围,都是在申报时很重要的条件。为了准备第二次申请,大家都做出了很多努力。去年,杭州中华文化促进会还牵头举办了一个"我是杭州人,杭州话大比拼"活动,调动起市民对于杭州话的热情。

方言节目

很多新杭州人想学杭州话,在此推荐几个说杭州话的电视节目,可以方便初学者参照学习

西湖明珠电视台

⒈每天晚上8:00~8:30:开心茶馆

⒉每天晚上9:30~10:00 :阿六头说新闻

杭州生活频道

⒊每天晚上9:00~9:30:我和你说(其中2位主持人,徐筱安说杭州话,而翁仁康说的是绍兴话)