晏子使楚译文

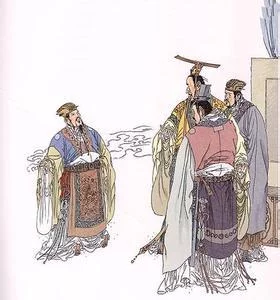

《晏子使楚》讲述了春秋末期,齐国大夫晏子出使楚国,楚王三次侮辱晏子,想显显楚国的威风,晏子巧妙回击,维护了自己和国家尊严的故事。故事赞扬了晏子机智勇敢、灵活善辩的外交才能与不惧大国、不畏强暴的斗争精神。

《晏子使楚》讲述了春秋末期,齐国大夫晏子出使楚国,楚王三次侮辱晏子,想显显楚国的威风,晏子巧妙回击,维护了自己和国家尊严的故事。故事赞扬了晏子机智勇敢、灵活善辩的外交才能与不惧大国、不畏强暴的斗争精神。

基本信息

晏子出使楚国。 楚国人想侮辱他,因为他身材矮小,楚国人就在城门旁边特意开了一个小门,叫晏子从小门中进去。 晏子说:“只有出使狗国的人,才从狗洞中进去。今天我出使的是楚国,应该不是从此门中入城吧。” 楚国人只好改道请晏子从大门中进去。 晏子拜见楚王。楚王说:“齐国恐怕是没有人了吧?” 晏子回答说:“齐国首都临淄有七千多户人家,展开衣袖可以遮天蔽日,挥洒汗水就像天下雨一样,肩挨着肩,脚跟着脚,怎么能说齐国没有人呢?”.楚王说:“既然这样,为什么派你这样一个人来作使臣呢?”.晏子回答说:“齐国派遣使臣,各有各的出使对象,贤明的人就派遣他出使贤明的国家,无能的人就派遣他出使无能的国家,我是最无能的人,所以就只好出使楚国了。” 晏子将要出使楚国。 楚王听到这个消息,对左右大臣说:“晏婴是齐国善于辞令的人,现在他将要来,我想要羞辱他,用什么办法呢?”

手下的人回答说:“当他来的时候,请允许我们绑着一个人从大王面前走过。大王就问:‘他是干什么的?’我就回答说:‘他是齐国人。’大王再问:‘犯了什 么罪?’我回答说:‘他犯了偷窃罪。’” 晏子来到了楚国,楚王请晏子喝酒,喝酒喝得正高兴的时候,两名公差绑着一个人到楚王面前来。 楚王问道:“被绑着的人是干什么的?” (公差)回答 说:“(他)是齐国人,犯了偷窃罪。”

楚王看着晏子问道:“齐国人本来就善于偷东西的吗?'' 晏子离开了席位回答道:“我听说这样一件事:橘生长在淮河以南就是橘,生长在淮河以北就叫枳,只有叶子相似,它们的果实的味道却不同。这样的原因是什么呢?(是因为)水土条件不相同啊。现在这个人生长在齐国不偷东西,一到了楚国就偷起来了,莫非楚国的水土使百姓善于偷盗吗?”

楚王苦笑着说:“圣人是不能同他开玩笑的,我反而自讨没趣了。”

文章出处

选自《晏子春秋·内篇·杂下》。(《诸子集成》本,中华书局1954年版)标题为编者所加。《晏子春秋》是一部记载晏子言行的著作。

晏子简介

晏子(公元前500年)名婴,字平仲,史称“晏平仲”。春秋时齐国的大夫,夷维(今山东高密)人。春秋时期著名的政治家和外交家。

春秋后期齐国的国相,曾在齐灵公、庄公和景公三朝任事,是著名的政治家和外交家。以有政治远见和外交才能,作风朴素闻名诸侯。他爱国忧民,敢于直谏,在诸侯和百姓中享有极高的声誉。他博闻强识,善于辞令,主张以礼治国,曾力谏齐景公轻赋省刑,汉代刘向《晏子春秋》叙录,曾把晏子和春秋初年的著名政治家管仲相提并论。 《晏子春秋》是一部记叙春秋时代齐国晏婴的思想、言行、事迹的书,也是我国最早的一部短篇小说集。相传为晏婴撰,现在一般认为是后人集其言行轶事而成。书名始见于《史记·管晏列传》。《汉书·艺文志》称《晏子》,列在儒家类。全书共八卷,二百一十五章,分内、外篇。主要记述了晏子的言行思想,语言简炼,情节生动,写出了晏婴形象,具有较高的艺术性。书中寓言多以晏子为中心人物,情节完整,主题集中,讽喻性强,对后世寓言有较大的影响

注解

使:出使,被派遣前往别国。后面的两个使字,一个作名词即使者,一个作动词即委派。

以:因为。

短:长短,这里是人的身材矮小的意思。

延:作动词用,就是请的意思。

傧者:傧,音bīn。傧者,就是专门办理迎接招待宾客的人。

更道:改而引导 道通导

临淄:淄,(zī)。临淄,地名,古代齐国的都城,今山东省淄博市。

闾:音lǘ,古代的社会组织单位,二十五户人家编为一闾。三百闾,表示人口众多。

袂:音mèi,衣袖。

踵:音zhǒng ,脚后跟。

命:命令,这里是委任、派遣的意思。

主:主张,这里是规矩、章程的意思。后面的主字,是指主人、国君。

不肖:不贤、这里指没有德才的人

宜:适合

谓左右曰 谓……曰:对……说 左右:近旁的人,这里指近侍。

吏二缚一人诣王 缚:捆绑 诣:到。

习辞者:善于辞令的人。习,熟练。辞,言辞

今:现在

方:将要

何以也:及“以何也”,用什么方法呢? 以:用

楚王闻之: 之:这个消息,代“晏子将使楚”这件事。

何坐:犯了什么罪。坐:犯罪。

吾欲辱之:我想要羞辱他。之,他,代晏子。

酒酣:喝酒喝得正高兴的时候。

曷:通“何”,什么。

为:相当于“于”,当。

过:经过。

避席:离开座位,表示郑重。避:离开。

枳:一种灌木类植物,果实小而苦。

徒:只,仅仅。

所以然者何:然:这样。所以……:……的原因。

对曰:下对上的回答。

固:本来。

得无:莫非。

使:派遣

熙:同“嬉”,开玩笑。

古今异义词

其实(其实味不同):古义:它们的果实。 今义:实际上。

谓左右曰,左右,古义:近旁的人。 今义:左右表方位,约数(如:600字左右)。

反取病焉,病,古义:辱。 今义:疾病,患病。

齐之习辞者也,习:古义:熟练 。今义:学习。

涉及成语及特殊句式

涉及成语

张袂成阴:张开袖子能遮掩天日,成为阴天。形容人多。

挥汗如雨:挥洒汗水就如同下雨,形容十分劳累或热得汗出得多。

比肩接踵:肩挨着肩,脚跟着脚。形容人很多,很拥挤。

南橘北枳:比喻同一物种因环境条件不同而发生改变。

特殊句式

1.何以也 宾语前置:以何也

2.何坐 宾语前置:坐何

3.吏二缚一人诣王 定语后置:二吏缚一人诣王

通假字

1.曷:同“何”,什么。

2.熙:同”嬉”,开玩笑。

3.道:同“导” 引导。

智慧评点

外交无小事,尤其在牵涉到国格的时候,更是丝毫不可侵犯。晏子以"针尖对麦芒"的方式,维持了国格,也维护了个人尊严。晏婴是聪明机智,能言善辩,勇敢大胆的人。

晏子:语言委婉,机智善辨,巧妙斗争又不失礼节,捍卫祖国尊严。

选自《晏子春秋·内篇·杂下》(《诸子集成》本,中华书局1954年版)。题目是编者加的。《晏子春秋》中记录了不少有关于晏子的轶闻逸事。

晏子使楚剧

课本剧:晏子使楚

表演者:

晏子----

楚王----

武士----

齐王----

大臣----

投稿人:浙江省杭州市下城区朝晖中学初二(11)班 辛运

第一场

开幕:(春秋时期,齐国)

齐王:晏子,本王想派你去访问楚国,楚国现在很强大,你争取让楚国和我们结成盟国。

晏子:是的,大王,我一定不负你的重托。(跪地,拱手)

(楚国大殿,一大臣来报)

大臣:报,大王,齐国将派晏子来访问我国。

楚王:哼,小小齐国居然敢访问我泱泱大国,看我怎么羞辱他们的使者。

(众大臣哈哈大笑,然后在一起窃窃私语)

第二场

(楚国城门,两武士手持长刀站岗,大臣等候晏子。城门紧闭。)

晏子:(走上前去)见过大人。

大臣:使者,这边请。(手指“狗洞”)

晏子:(朝着大臣,不紧不慢地说)这是个狗洞,不是城门。只有访问“狗国”才从狗洞进去。我在这儿等一会儿。你们先去问个明白,楚国到底是个什么样的国家?

(大臣退,与楚王窃窃私语。)

大臣:(来到晏子面前)使者,请吧。(手指城门,武士大开城门)

第三场

(楚国大殿)

晏子:(抱手,行跪拜礼)见过楚王。

楚王:(冷笑)难道齐国没人了吗?

晏子:(严肃地)这是什么话?我国首都临淄住满了人。大伙儿甩一把汗,就是一阵雨;街上行人肩膀擦着肩膀,脚尖碰着脚跟。大王怎么说齐国没有人呢?

楚王:(冷笑道)既然有这么多人,为什么打发你来呢?

晏子:(为难地说)您这一问,我实在不好回答。撒个谎吧,怕犯了欺骗大王的罪;说实话吧,又怕大王生气。

楚王:(不屑地说)实话实说,我不生气。

晏子:(拱了拱手)敝国有个规矩:访问上等的国家,就派上等人去;访问下等的国家就派下等人去。我最不中用,所以派到这儿来了。

楚王:(苦苦地陪着笑)今晚我设宴招待使者。

(众人下)

第四场

(楚国大殿,众人坐在酒桌旁)(大家说说笑笑)

(两个武士押着一个犯人,从堂下走过)

楚王:站住,(武士停)那个囚犯犯的什么罪?他是哪里人?

(犯人反抗,一武士将其制服,让其跪下。另一武士跪地回话。)

武士:犯了盗窃罪,是齐国人。

楚王:(朝着晏子,笑嘻嘻地说)齐国人怎么这样没出息,干这种事儿?

(楚国大臣得意地大笑)

晏子:(面不改色,站了起来)大王怎么不知道哇,淮南的柑橘,又大又甜。可是橘树一种到淮北,就只能结又小又苦的枳,还不是因为水土不同吗?同样的道理,齐国人在齐国能安居乐业,好好地劳动,一到楚国,就做起盗贼来了,也许是两国的水土不同吧。

楚王:(赔笑说)我原来想取笑大夫,没想到反让大夫取笑了!

晏子:(拱手)哪里?其实,敝国想与贵国结成盟国,不知大王意下如何?

楚王:(笑)好,那我们两国就此结成盟国吧,从此一同对付敌人吧。

(众人笑,举杯,做饮酒状。随后退下)

人物形象

晏子:有理有礼,聪明,机智,能言善辩,善于辞令,不卑不亢,勇于维护个人和国家的尊严。并且能掌握分寸,不扩大事件,引起不必要的战争。

楚王:仗势欺人,傲慢无礼,自作聪明,但以大局为重,敢于承认错误。

楚国傧者:不分黑白,一味执行不该做的任务。只不过各司其主,倒也不能怪他。

人物相关

晏子,(公元前?年—公元前500年)名婴,字平仲,春秋时期齐国夷维(山东高密)人。春秋后期一位重要的政治家、思想家、外交家曾做过齐国国相。以有政治远见和外交才能,作风朴素闻名诸侯。他爱国忧民,敢于直谏,聪明机智。在诸侯和百姓中享有极高的声誉。他博闻强识,善于辞令,主张以礼治国,曾力谏齐景公轻赋省刑,汉代刘向《晏子春秋》叙录,曾把晏子和春秋初年的著名政治家管仲相提并论。

晏婴是齐国上大夫晏弱之子。以生活节俭,谦恭下士著称。据说晏婴身材不高,其貌不扬。齐灵公二十六年(前556年)晏弱病死,晏婴继任为上大夫。历任齐灵公、齐庄公、齐景公三朝,辅政长达40余年。周敬王二十年(公元前500年),晏婴病逝。孔丘曾赞曰:“救民百姓而不夸,行补三君而不有,晏子果君子也!”现存晏婴墓在山东淄博齐都镇永顺村东南约350米。

晏婴聪明,机智,能言善辩,善于辞令,头脑机敏。内辅国政,屡谏齐王。对外他既富有灵活性,又坚持原则性,出使不受辱,捍卫了齐国的国格和国威。司马迁非常推崇晏婴,将其比为管仲。人们尊称他为晏子