晋朝文化

西晋士族,生活是优裕的,礼法的束缚是疏松的,全国统一以后,闻见也比三国分裂时扩大了。这些,使得一部分士族中人有条件去从事文化事业。西晋一朝虽极短促,但文化上成就却是巨大的 。

在晋代,边疆民族进入中原,经过民族交会,同化于华夏族之中,游牧民族带来的草原文化也融于中原文化。中原汉人南下,促进了南方特别是江南的大发展。族群大迁徙及文化交融造成南北文化分野,黄河流域由原来的中原而沦为北方,和以江南为重心的南方相对而称。当时天下大乱,士族文人多不以道义为重,因而儒学中衰。旷达之士,目击衰乱,不甘隐避,则托为放逸,遂开清谈之风。晋室之兴,世乱未已,向秀之徒,益尚玄凤。玄学与印度东传之佛教交会,中国文化逐渐形成儒释道融合,道教及佛教也在该时期逐渐扩展到一般人民的生活。晋朝虽为自汉末以来中国文化中衰之时期,但在哲学、文学、艺术、史学、科学、技术等等方面也有新的发展,例如王羲之及王献之的书法、顾恺之的绘画。两晋的社会问题主要围绕在世族上,世族是构成社会的上流阶层,深深影响该时期。当时官学不振,而世家大族学术兴盛,尤其在南方,家学成为文化传承、发展的最重要形式 。

晋朝在文化方面却有不少贡献。陆机《文赋》指出作骈体文规律,夏侯湛《昆弟诰》首唱古体文来和骈体文对立,裴秀创地图六体,经师继承魏人改变两汉经学为魏晋经学,朝廷立书博士提倡行书真书,卫协张墨改汉魏旧画法,别立新法,都起着为南朝文化开辟新道路的作用 。

- 中文名称 晋朝文化

- 类别 古代文化

- 朝代 晋朝

- 代表人物 王羲之,王献之等

文学

五言诗

文学主要是五言诗在建安时期形成一个高峰以后,为老庄玄风所冲淡了。《文心雕龙·明诗篇》说"正始(魏废帝曹芳年号)明道,诗杂仙心,何晏之徒,率多浮浅",就是魏国文学的一般情形。不过,其中如嵇康、阮籍所作诗篇,特别是阮籍的《咏怀诗》,实是特出的作品。《诗品》说它"言在耳目之内(通常语),情寄八荒之表(意旨深远)",是确切的。《咏怀诗》很难求得它的真意所在,但如体会阮籍忧疑无告、处境险恶的心情来读这些诗篇,就似乎懂得他要说的是什么,而自然引起对他的同情。《咏怀诗》达到微(隐晦)而显的最高境界,按其风格,纯属魏诗,所以汉魏旧音到嵇阮而告结束,西晋则向形式方面发展。

《文心雕龙》评西晋诗:"采缛于正始,力柔于建安,或析文以为妙,或流靡以自妍,此其大略也"。这就是说,西晋诗人在用事、练句、对偶、音节方面追求形式上的美观,不再象建安时诗那样文质并茂。

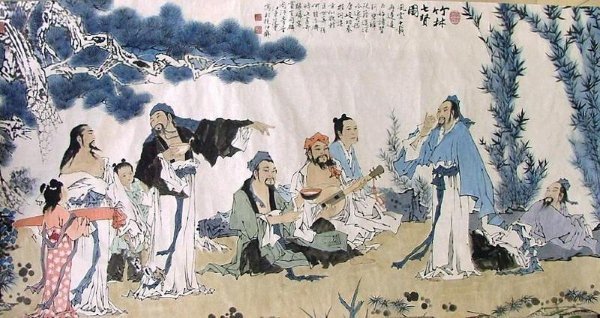

竹林七贤

竹林七贤 自建安以来,文学在西晋太康年间又一次出现高峰。当时诗人有三张(张载、张协、张亢)、二陆(陆机、陆云)、两潘(潘岳、潘尼)、一左(左思),其中陆机潘岳最为著名。陆机是吴国高级士族(陆抗子),吴亡后闭门勤学十一年,太康末来洛阳,与权贵贾谧亲善,参与二十四友之列。贾谧死后,又依附司马颖,为司马颖率大军攻司马乂,终于被谗为司马颖所杀。潘岳是中原文士的首领,贾谧二十四友,潘岳列第一。贾谧出门,潘岳望见便跪拜。司马伦杀贾谧,并杀潘岳。陆机潘岳热中仕进,性格卑污,正好是士族的代表人物。不过,所作诗篇,文辞华美,把卑污性格掩饰得不露形迹,《文选》所录如陆机《乐府诗》,潘岳《悼亡诗》,就诗而论,确是清新可诵,《诗品》列潘陆为上品,还是恰当的。

赋

西晋赋的成就比诗更大。左思《三都赋》(《蜀都》、《吴都》、《魏都》)尤为巨著。《三都赋·自序》称"其山川城邑,则稽(考)之地图;鸟兽草木,则验之方志。风谣歌舞,各附其俗;魁梧(豪杰)长者,莫非其旧。……美物者贵依其本,赞事者宜本其实,匪(非)本匪实,览者奚信?"左思为了博采材料、核实事物,积十年之久才造成此赋,相信赋中除去文学上夸饰部分,所记事物大体是真实的。张华称《三都赋》"尽而有余,久而更新",就是因为它是写实的作品。三国分裂数十年,从这篇叙述各方面的大赋里,推知三国时期经济恢复的状况,可以补史书记载之未备,不只是辞藻壮丽而已。左思专心学问,不参加内乱。他的《咏史诗》最后四句:"饮河期满腹,贵足不愿余,巢林栖一枝,可为达士模",表示他的性格优于一般士族中人。《三都赋》以外,陆机《文赋》也是一篇有价值的文章。《文赋》叙述作文的方法,精密周详,可谓曲尽其妙。相传陆机二十岁作《文赋》,想见当他年轻时,已经深刻地掌握了作文的秘奥。《诗品》说他"尚规矩",就是说,陆机所作文篇都是按部就班,从深处难处得来,并不依恃才大而轻率从事。潘岳热中已极,在《闲居》、《秋兴》二赋中,却表现得极为清凉安闲。又《射雉》、《笙》二赋,描写物情,细致入微。单就文辞来说,潘岳赋确是风流调达,与陆机异曲同工,并为一代高手。

挚虞撰《文章流别集》三十卷,具备各种文体,按文体论其优劣,是王逸《楚辞》以后规模更大的文章总集。书已亡佚,残文中还保存一些他的论点,如论赋的四过说,"夫假象过大,则与类相远;逸辞过壮,则与事相违;辩言过理,则与义相失;丽靡过美,则与情相悖。此四过者,所以背大体而害政教"。立论大意在以事实情义为主,不尚浮丽虚伪。这些虽是传统常谈,但对当时文风却也算是一种批判。

骈体文

建安以来,骈体文盛行。陆机《文赋》提倡音节(声音迭代)、对偶(形影相偶),推动骈文又进一步的发展。夏侯湛仿《周诰》体裁,作《昆弟诰》一篇,和骈文对立。此后凡反对骈文,必模拟《周诰》,事实上两种文体都离口语极远,都不合实际应用。到了唐朝,以韩愈为代表的古文体,才在文学上夺得了一部分地位,因为古文比起骈文四六来,终究较接近于口语。骈文与散文的斗争,从西晋开始,夏侯湛《昆弟诰》是这个开始的标志。虽然它本身是复古主义的死语言,但它的趋向却是近乎正确的。

玄学

玄学与道教并非同物,主要书籍为《老子》、《庄子》和《周易》,合称三玄。思想核心为"无",玄学家认为"万物皆产生于无"。但能主宰一切。玄学在政治上主张"无为而治" ,并将儒家的"名教"与道家的"自然"结为一体,提倡"名教出于自然"。该论点认为天下尊卑、上下关系本来即有,不可否认。由于要求老百姓"顺天知命",受到当道者欢迎而大力提倡。

早在曹魏时期,何晏、王弼即提出"名教出于自然"说。西晋初年,玄学思想的代表为竹林七贤,思想各有轻重,但主要以嵇康及阮籍的思想为代表。他们崇尚"自然无为"的态度,主张"越名教而放自然"。揭露司马氏集团虚伪的"名教"外衣,对所谓"名教"礼法唾弃之。但因"任自然"观点过于极端发展,呈现出声色犬马的放荡生活。到西晋后期,玄学代表为裴頠及郭象。裴頠对"任自然"提出修正,主张"崇有论",以矫"虚诞之弊"。郭象进一步证明"名教"即是"自然",玄学发展至此已臻终结。此时清谈之风亦蔓延到政治舞台上,握有大权的达官显要也大谈玄理,呈现一批在世又欲出世的权贵。

东晋时期,放荡的行为稍微收敛,但清谈之风因为朝廷权贵提倡而盛行不衰。当时世族生活优裕,多喜于名山古刹、别墅湖畔优谈玄理,成为社交活动。朝廷及世族忽略具体事务,终日畅谈玄理,形成苟且颓废的价值观,导致东晋朝廷逸于偏安。由于佛教东传,许诣、孙绰将佛学加入清谈,与玄学互相激荡。若干僧侣也加入清谈,传达佛学,例如竺法护、道林等人。不过仍然有人反对清谈,大多为寒族。如西晋裴頠、江惇、范宁,东晋应詹、陶侃、卞壶等人,范宁甚至著有"王何论",严厉批评何晏、王弼二人。但清谈仍历久不衰,直到隋朝方衰,唐朝中期终止。

经史

经学

自西汉末今古文经学发生斗争,至东汉末,郑玄混合今古文,今文失去统治地位而告一结束。魏晋时期,王肃(纯古文)郑玄两学派发生斗争,以新注行世(王弼注《周易》、何晏注《论语》、杜预注《左传》),王肃学派失败而告一结束。西汉以来博士所传今文章句之学,和汉儒贾(逵)马(融)等人的古文经学,都在晋怀帝永嘉之乱中归于消灭。以前的两次结束正为全部消灭作了必要的准备。原始儒学(秦以前)变为两汉经学(今文古文两派),两汉经学变为魏晋经学,至此,经学本身也就无可再变,只等唐人替它作《正义》,保存汉魏各学派的一些残余。

原始儒学含有朴素的唯物论思想,宗教成分很稀薄,不能完全适合统治阶级的需要。两汉今文经学派(以董仲舒为首)力图变儒学为宗教,奉孔子为教主,造谶纬来神化孔子,遭古文经学派(以王充为首)的反对,终于无所成就。老子《道德经》本来也属于唯物论方面,魏晋士人把它解释为唯心论,结合庄子的诡辩论,创立玄学。玄学盛行,经学衰退到次等位置上去了。不过,玄学也不是宗教,而统治阶级迫切需要的却是宗教,玄学必然要继经学而衰退。在经学玄学相继衰退中,佛教逐步兴盛起来,自魏晋起至隋唐止,经学在思想领域的统治地位,逐渐被佛教夺去,玄学和道教也夺得一部分,经学仅能保持传统的崇高名义。

古文经学只讲训诂名物,并无思想性,但唯物论倾向一般是存在着的。曹操禁内学(谶纬),晋武帝禁星气谶纬之学。这种禁令多少受古文经学的影响,当然,主要的还是政治上原因。

西汉景帝时,发现孔子宅墙壁中所藏《古文尚书》,比伏生所传《今文尚书》二十九篇(注家分为三十四篇)多出十六篇(分成二十四篇)。孔安国传《古文尚书》,司马迁是孔安国的学生,但《史记》所录《尚书》诸篇,仅《殷本纪》载《汤诰》百余字,《周本纪》、《齐世家》载《泰誓》若干语,或是《孔壁尚书》遗文,其余不出《今文尚书》范围。十六篇大抵是些断篇残简,因之汉世不曾流传。魏晋时出现伪《古文尚书》,托名孔安国作传(注),并新添二十五篇。《孔传》和新篇或疑是王肃所造,或说是郑冲(与王肃同时人)所传。按王肃专造伪书(如《孔丛子》、《孔子家语》),郑冲是无耻官僚(晋太傅),为了求宠,很可能传授王肃的伪书。晋武帝置十九博士,其中有《古文尚书》孔氏,足见东晋梅赜只是献伪书,不是自造伪书。自梅赜献伪书,一直被认为真孔壁古文而流传下来,到清初阎若璩,作《古文尚书疏证》,才完全证明它是伪书。

两汉今文经师,一般是抱残守缺,穿凿附会的陋儒。古文经师比今文经师学问广博得多,但仍不能解脱传统的束缚。最显著的是《易》学,古文经师拘泥于象数卜筮,支离琐碎,可厌之处不比今文《易》学少些。王弼开始以玄理说《易》,推翻两汉今古文《易》学,标志着经学从两汉家法师法的束缚下解脱出来,思想活动比较自由一些了。魏晋经学以博采众说,不守一家之法一师之说为特征,就是思想比较自由一些的表现。

史学

二八一年(太康二年)汲郡人不准盗发战国时魏安厘王(一说魏襄王)墓冢,得竹书数十车。其中有魏国史书《纪年》十三篇,记夏朝以来至安厘王二十年事。《纪年》所记诸事与经传大略相同。重要不同处有下列几件事:夏朝历年比商朝多;夏王启杀益;商王太甲杀伊尹;商王文丁杀周君季历;自周受命至穆王一百年,不是穆王寿百岁;周厉王出奔,共伯和摄行天子事,不是周召二相共和。古事传闻有异,《纪年》与经传古史都可以备一说。《纪年》以外,还有《穆天子传》五篇,记周穆王游行四海事。其他诸书共数十篇。竹书文字用漆书写,称为蝌蚪文,与秦篆不同,简札又错乱无次序。晋武帝令卫恒整理竹书,改写为今文。卫恒死后,束晰完成整理工作,并作考证。《竹书纪年》和《穆天子传》得传于世,卫恒束晰是有功的。

谯周以为司马迁《史记》采百家杂说,记周秦以上事,往往与正经不合,特作《古史考》二十五篇,纠《史记》的谬误。这自然是腐儒的见解。司马彪据《竹书纪年》驳《古史考》,凡一百二十二条。司马彪所驳未必全对,但敢于驳正经,比谯周的墨守正经,在史学上应是一个进步。

司马彪撰《续汉书》八十篇,其中八志叙述东汉制度,甚有条理,梁刘昭分八志为三十卷,并为作注,附宋范晔《后汉书》中。《后汉书》有志,才能和《史记》、《汉书》相配,因为正史没有志是很大的缺陷。

陈寿本是蜀汉人,蜀汉亡后仕晋,撰魏蜀(汉)吴《三国志》六十五篇。《三国志》叙事核实,但不免过于简略。宋裴松之为作注和补,征引汉魏以至六朝著述一百数十种,引文首尾完具,并考订异同,足以补陈寿书的不足。《三国志》有了裴注,在正史类中,得与《史记》、《汉书》、《后汉书》并称为最好的正史。

地理

至迟在西周初年已有地图。《尚书·洛诰》载周公经营洛邑,制洛邑图献给周成王。战国时制图术又有进步,《管子·地图篇》说地图要具备地形、距离、经济等条件。西晋朝廷所藏,只有汉朝舆图及括地诸杂图。这种地图都只有粗形,极不精审。二七一年,裴秀创制《禹贡地域图》十八篇。结束了以前制地图的原始状态。裴秀在《序文》里指出制图要有六体:(一)分率(计里画方,每方百里或五十里);(二)准望(辨正方位);(三)道里(某地至某地若干里);(四)高下(高山平地,地势有高下);(五)方邪(方谓道路如矩之钩,邪谓道路如弓之弦,远近不同);(六)迂直(迂谓道路曲折,直谓道路径直,远近不同)。裴秀创造性的理论,改进了制图法,确是一个重大的贡献。唐欧阳询《北堂书钞》及张彦远《历代名画记》都说裴秀又作《地形方丈图》。《禹贡地域图》是历代地理沿革图,《地形方丈图》则是西晋舆地图。《北堂书钞》说《方丈图》"以一分为十里,一寸为百里,备载名山都邑,王者可以不下堂而知四方"。裴秀图虽失传,他的六体论却为制地图奠定了科学的基础。

博物

西晋统一,影响到各个方面,士人博学也是其中之一。左思《三都赋》、张华《博物志》都是闻见甚广,取材宏富。不过《三都赋》限于文体,《博物志》多载怪异,总不及郭璞《尔雅注》的广博而切实。《尔雅》十九篇,是儒生多年积累而成的一部字典,自训诂以至鱼鸟兽畜,几乎包括当时所有的知识。郭璞作注,简括确切,不知道的就说"未详",避免注家强不知以为知的陋习。后儒虽多所补正,终不能超出郭注的范围。郭璞又注《穆天子传》、《山海经》及《楚辞》(《楚辞注》亡佚)。在《山海经注》中发凡说"凡言怪者,皆谓貌状倔奇不常也"。晋元帝留妖人任谷在宫中,郭璞上书请驱逐任谷,说"臣闻为国以礼正,不闻以奇邪,所听惟人,故神降之吉"。郭璞学术属于古文经学派,但也兼今文谶纬之学。《晋书·郭璞传》把他描写成一个术士,是夸大了他的谶纬之学的一面。郭璞死于三二二年,年四十九岁。他在三○四年刘渊起兵时,向江南避乱,年约三十余岁。郭璞《尔雅·序》说,少年时学《尔雅》,钻研二九(十八)年,才作注文。据此以推,注《尔雅》当在西晋时期。

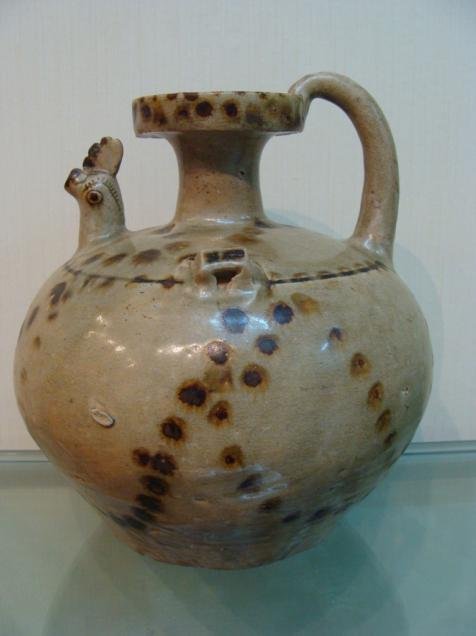

晋朝点彩鸡首壶

晋朝点彩鸡首壶 哲学

老子《道德经》说,"人法地,地法天,天法道,道法自然"。这里所谓自然,指包括日月星的天空而言,是比天地间(人所生存的世界)的自然更高更大的自然。在这个最高最大的自然里,日月星是有,太空是无,所以说,"有无相生","有生于无",意谓有"无"才会有"有",有"有"才会有"无"。有和无是对立的统一。这个统一体称之为自然,它的法则称之为道。先有自然后有道,这个道对人所生存的天地说来,是在天地之先的("先天地生")。因而老子道家学说属于唯物论范畴。魏晋玄学虽然自称学老子,但只强调"有生于无",这样,道生于无,不生于自然,也就是道先于自然而存在了。因而玄学属于唯心论范畴,是变质的道家学说。王戎王衍是西晋玄学清谈家的首领。二人立论以无为本,整个士族在无的影响下过着腐朽的生活。裴頠(音伟wěi)著《崇有论》,主张儒学礼法,反对虚无放荡,王衍等人群起攻击,《崇有论》不起任何作用,但有无之辩却反映了当时儒玄两家思想的斗争。显然,儒家思想处在绝对的劣势。

郭象是著名清谈家,王衍称他"语如悬河泻水,注而不绝",想见他有很高的辩才。向秀曾注《庄子》,郭象据向秀注再加修订,成为《庄子注》的定本。《庄子》书得郭象注,对玄学说来是一个大发展。

宗教

佛教

东汉和魏初,传佛教的都是胡僧,汉人拜佛无非是想求福禳灾,并不重视它的教义。魏晋间东来胡僧更众,洛阳佛寺多至十数,中国士族中也开始有人出家学佛,朱士行就是最早出家的一人(二六○年,魏甘露五年,出家,宗教活动则在西晋时)。朱士行到于阗国求梵书及胡本佛经,在外国二十余年,归国后译出《放光般若经》,宣扬大乘教义。世居敦煌的月支人竺法护游学西域诸国,通三十六种语言,求得大量佛经,归国后专心译经,佛学大行于世。西晋时有不少汉胡人译经,但法护译经最多,声名最大,为西晋佛教的代表人物。僧徒不仅以空无宗旨与清谈家相呼应,而且还模仿清谈家放荡生活。东晋孙绰《道贤论》,以佛教七道人比竹林七贤,陶潜《群辅录》以沙门于法龙(即支孝龙)为八达之一,清谈家取佛学来扩充自己的玄学,胡僧依附玄学来推行自己的宗教,老庄与佛教结合起来了。

胡僧在汉魏时守戒律而被轻视为乞胡,至晋时依附玄学而上升为贤达,佛教的流传因此前进了一步。

道教

早在三国西晋时期,就出现太平道及五斗米道。后来五斗米道发展成天师道,并分成利用符水治病的符水派;信奉金丹经、房中术的金丹派;主张"无为自然",似道家的清静派。

当佛教开始盛行的时候,道佛二教的斗争也开始萌芽。晋惠帝时,道士王浮与沙门帛远争邪正,王浮作《老子化胡经》,捏造故事,侮辱佛教,到南朝发展成一个大论争,在北朝,甚至发生宗教冲突。

佛教是一种外来宗教,它要在中国扎根,必须要很长一个时期依附于中国传统文化。佛教在东汉传入后首先被附于黄老之家,魏晋时代则依附于玄学。南北朝时期佛教才逐步独立,至隋唐方高度发展并形成各种宗派。佛教般若思想大约是两晋之际传入中国的一种思潮,佛教徒借玄学的概念、命题来阐发自己的思想,以便使这种思想更容易更迅速地进入上层统治阶级和士人阶层。但是,由于过多地使用老庄玄学概念、命题去比附译解般若经典,则使佛学在某种程度上被玄学化了。玄学内部有许多的派别,如贵无派、崇有派、独化派等等,这些派别的影响使佛教内部发生分化,东晋时期,佛教内部因对般若思想理解不同而出现了所谓"六家七宗"的争论。"本无宗"的影响最大,其代表人物是道安和慧远。

东晋时,著名道士葛玄后裔葛洪,结合神仙学说与道术理论,并加入炼丹等理论,整合道教理论。他所著的《抱朴子》,外篇论时局与道德,内篇论道家学论和炼丹、养生之道。杨羲、许谧及许翙著《上清经》,最后发展成上清派,主张简化修行力法,贬斥房中术,以存神为主。葛洪之孙葛巢甫著《灵宝经》,后来也发展成灵宝派。该派以符箓科教为主,受到上清派影响,也提倡简化修行、"仙道贵生,无量度人"。道教对文学、艺术多有贡献。例如描述神仙之游的《游仙诗》,历代道教的神仙画。道教的炼丹及养生术包含了化学、医学、生物学等,对科技的发展具有贡献。

儒佛道玄四家各在准备战斗,久被废弃的墨学也想乘机再起。隐士鲁胜注《墨辩》,又作刑名两篇,阐发《墨辩》的要旨。鲁胜其他著述都在丧乱中遗失,只有《墨辩注》得保存,可是墨学所讲的同异是非,不适合统治阶级的需要,因之不象鲁胜所希望的那样有人来兴微继绝。

艺术

由于两晋世族生活优越,产生许多优秀的艺术家。清谈带来逻辑思辨的发展,以及老庄的自然观,使艺术蓬勃发展。绘画等艺术脱离儒教后走向自由探索,逐渐发展成纯艺术。佛教的推广,寺院及佛像大量出现,带动艺术创作。佛经、佛门故事的传入也拓展艺术的想像空间。

书法

书法至西晋成为最重要的艺术。晋武帝立书博士,设弟子员,教习书法,以钟(繇)、胡(昭)二人为标准。东汉末年刘德升首创行书体,钟胡得刘德升传授,都擅长行书。钟繇真书(楷书)尤独擅盛名。行书真书在各书体中是最合实用的书体,书博士规定以钟胡为法,符合书体进步的趋势。

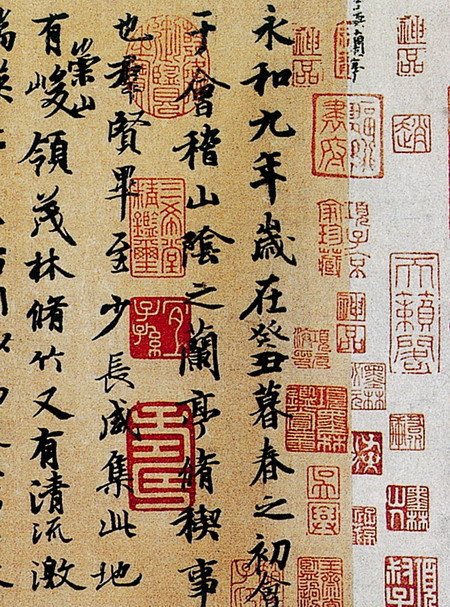

《兰亭序》

《兰亭序》 晋朝时期出现很多著名书法家及书法理论。书体由隶书走向多元化,各种书体相互发展。草书由章草发展成今草,行书由隶书递变楷书之间逐渐成熟。章草带有隶味,著名有西晋索靖的《月仪帖》。今草采楷书体势、笔意发展而成,著名有东晋王羲之的《十七帖》、王献之的《鸭头丸帖》。介于楷草之间的行书,书写简易且流畅,著名有王羲之的《丧乱帖》、《兰亭序》。有名的碑文有《爨宝子碑》。

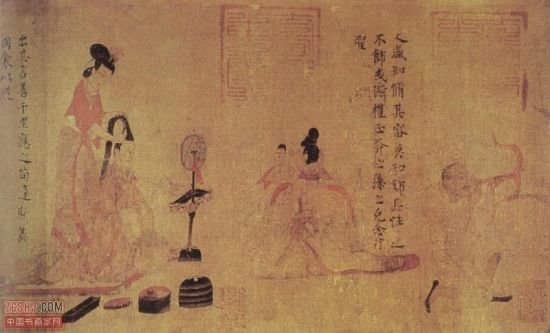

绘画

绘画在西晋也有新发展。佛教艺术传来,影响中国画法,曹不兴弟子卫协和另一画家张墨都以佛画著名。汉魏画法朴拙,卫协始在轮廓内加以细致的描写,张墨始注意所画人物的风范气韵,虽事出草创,未必尽善,但改旧创新的功绩是必须珍视的。

受九品中正制和玄学影响,人物品鉴风气盛行,对人的外貌及言行举止观察入微。佛画传入印度艺术的表现手法,最后促使人物画技法的成熟,并奠基艺术美学。当时人们欣赏有特色的人物,在绘画上,要求生动表现人物的内在精神及气质格调。这不同于重视外在形式的汉代风格,或是强烈表现人物的三国风格。此时人物绘画或雕塑已能透过眼神手势或"飘带精神"来表达人物的内在美,以达到"形神具备"的境界。东晋顾恺之善绘仕女山水,务求传神,史称"画圣"。他所绘的《女史箴图》,强调人物在眼神的悟对与手势的搭配。衣饰襟带的飘举,身上衣裳的鼓起,似有"气"环绕全身,达到中国绘画最高评价"气韵生动" 。传为顾恺之所绘的《洛神赋图》亦有相同水平。至于山水画仍处于图案阶段,尚未生动,至南朝方有起色。

顾恺之·《女史箴图》

顾恺之·《女史箴图》 建筑

东汉时立碑极滥,曹操下令不得厚葬,又禁立碑。晋武帝下诏废禁,自后墓志铭代碑文而兴起。墓志叙述死者事迹,有些可补史证史,同是谀墓,多少比碑文有用一些。

晋武帝于二六六年造太庙,用铜作柱,铸成铜柱十二支。柱上满涂黄金,刻镂多种物象,并嵌缀明珠。作为艺术品来说,是规模巨大的作品。

青瓷器

在两晋为极盛时期,特别是在南方,有些青瓷器造型特殊,例如水注,有蛙型及卧羊型两种,体腔可储液体。也有造型奇伟,例如神兽尊。而谷仓罐(又称魂瓶)为三国两晋特有的随葬器物,源自汉代五联罐,用来储藏死者的粮食。其盖上常有人物塑像及佛像,罐腹则贴塑人物、神兽、鱼之类。这些造型反应当时的信仰和丧葬习俗,也具有时代特征的艺术品。

鸡首壶

鸡首壶 科技

在整个魏晋南北朝期间,由于儒学一统的局面打破以及玄道佛的兴起,使得学术研究朝向多元化。各国为了生存或战争,多少推行一些改革措施以确保某些地区农业与手工业的发展。这些都使得科学技术大幅提升。道家对中国科技史亦带来贡献,其外丹、内丹修炼包含多种科学。外丹包括了黄白,也就是炼金术。以炉鼎烧练铅汞来提炼丹药。丹药有些有毒,但有些有功效。内丹则以人体为炉、人的精气为材料、以神为运用来烧练成"圣胎"。它的修炼方法涵盖养生学及气功。

两晋有名的科学家有地理学家裴秀、谢庄、历史地理家杜预;天文学家虞耸、虞喜、医学家王叔和、炼丹学及医学家葛洪。西晋人裴秀任地官,为地图学家。他收集史料,研究地图,完成《禹贡地域图》;科学的描绘出当时山脉水文的分布及行政区划。他总结前人绘图方法,提出制图六体的方法:分率(比例大小)、准望(物体方位)、道里(道路距离)、高下、方邪及迂真(此三项代表地形起伏所带来的误差)。西晋人谢庄依各州地理制作木质地理模型《木方丈图》,可合并为全国地理模型。这成为中国最早制作的地理模型。喜爱春秋时期的西晋人杜预也绘制了《春秋盟会图》,纪录该时期各诸侯国的都邑、盟会的分布。

虞耸为三国末期至西晋人物,他自盖天说与浑天说整理出《穹天论》。东晋人虞喜出身世家,博学好古。屡次受到皇帝邀请但不愿做官,被晋成帝誉称"守道清贞"。他于东晋咸和五年(330年)发现了岁差,计算出冬至太阳的位置每50年会向西移动一度。另外,他支持宣夜说,主张天高无穷, 日月星辰按各自的规律运行,与浑天说与盖天说不同。

西晋人王叔和奠定脉学理论的,他把脉象归纳为二十四种,著《脉经》十卷。他又整理医学家张仲景的著作,重新编为《金匮玉函经》。东晋人葛洪家贫好学,拜鲍玄为师,专攻炼丹学及医学。葛洪先后完成《抱朴子》(内外篇)、《金匮药方》及《肘后备急方》。其中《抱朴子内篇》是中国史上重要的炼丹经典,于《金丹》、《仙药》及《黄白》中包含许多化学、生物学及矿物学的知识。葛洪也是伟大的医学家,他将《金匮药方》缩编为《肘后备急方》,类似今日的急救手册,在当时十分实用。《肘后备急方》也是最早记载结核病、天花的书籍。