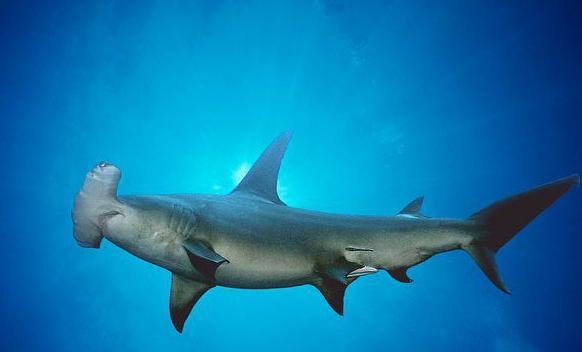

无沟双髻鲨

无沟双髻鲨(学名:Sphyrna mokarran)是双髻鲨科、双髻鲨属的一种鲨鱼。体延长,侧扁而粗壮。头前部平扁,两侧特别扩展,形成很宽的锤状突出,状似广阔之丫髻状。吻部短而宽,前缘呈波浪状,中央区显然凹入。眼小,圆形,瞬膜发达。前鼻沟发育不完全,甚至没有发育。口裂大,弧形;上下颌齿同型,侧扁三角形,齿头倾斜,边缘具锯齿,不具小齿尖。喷水孔缺如。第一背鳍高大,前缘略倾斜,镰刀形,起点与胸鳍内角相对;第二背鳍中型,起点于臀鳍起点后方;腹鳍后缘稍凹入;臀鳍等大于第二背鳍;胸鳍中大,后缘略凹入;尾鳍宽长,尾椎轴上扬,下叶前部显著大三角形突出,中部低平延长,与后部间有一深缺刻,后部小三角形突出,尾端尖突。体背棕色,腹部白色。背鳍上部具黑缘;胸、腹及臀鳍缘淡色。

无沟双髻鲨为栖息于沿岸至外洋性之中的表层鱼类,亦常出现于大陆棚或岛棚的水域,偶也见于内湾或潟湖区。具有洄游习性。肉食性,以其他软、硬骨鱼类及头足类、甲壳类等底栖生物为食。具攻击性,对人类具有潜在性危险。胎生,一胎可产下6-42尾幼鲨。分布于红海、印度洋、太平洋和大西洋热带海区。在中国分布于台湾北部海域、南海。

(概述图参考来源: )

- 中文名称 无沟双髻鲨

- 拉丁学名 Sphyrna mokarran

- 别名 无沟丫髻鲨、牦头沙、双髻鲨、双过仔、八鳍丫髻鲛

- 界 动物界

- 门 脊索动物门

形态特征

体延长,很侧扁且壮大。头的后部侧扁圆凸,前部平扁,两侧扩展,形成锤状突出;头长约为全长的1/5。尾侧扁,中长,比头和躯干稍长,尾基上方具一凹洼,下方的凹洼几消失。头侧突出的外缘圆凸,后缘几平直,长宽约相等,后缘与头侧纵轴几成直角。吻短而宽,前缘稍呈弧形,正中浅凹,里侧凹度不明显,外侧在鼻孔处浅凹。吻软骨端部中央具一显著圆孔。

无沟双髻鲨

无沟双髻鲨 眼圆形,瞬膜发达,位于头侧的侧端前部,距鼻孔的距离比眼径为小。鼻孔平扁,位于吻端,靠近外侧,外鼻沟短,伸达头侧突出上角,里鼻沟消失,只留痕迹;鼻孔里侧在出水孔上方有个三角形风斗状突起。口弧形,口宽等于或稍小于口前吻长,口长约等于口宽的1/2。上下唇褶都几消失。上颌齿侧扁,三角形,齿头外斜,边缘具细锯齿;里缘在前部齿浅凹,后部齿圆凸,后缘深凹;2行在使用;正中1齿,每侧17齿,正中齿与第一齿细小直立,边缘光滑。下颌齿与上颌齿相似而较狭小,齿数亦相同。喷水孔消失。鳃孔5个,颇宽大,前4个约同大,第四与第五个距离较近,最后1个较小,位于胸鳍基底上方。

背鳍2个;第一背鳍高大,前缘较倾斜,起点约与胸鳍里缘中部相对,上角钝圆,后缘深凹,下角稍延长尖突,未伸达腹鳍起点垂直线;第二背鳍较小,起点稍后于臀鳍起点,上角钝圆,后缘深凹,下角延长尖突,距尾基较远。尾鳍宽长,几等于全长的1/3,尾椎轴上翘,上叶见于尾端近处,下叶前部显著三角形突出,中部低平后延,中部与后部间有一缺刻,后部小三角形突出,与上叶连接,尾端钝尖突出,后缘深凹。臀鳍约与第二背鳍同大,距尾基与距腹鳍基底约相等,外角尖突,后缘深凹,里角延长尖突,未伸达第二背鳍下角后端垂直线。腹鳍比臀鳍稍大,距第一背鳍与距第二背鳍约相等,外角显著尖突,后缘深凹,里角钝尖,稍延长突出。胸鳍颇大,后缘凹入,外角尖突,里角钝圆微突,鳍端伸达第一背鳍基底后端。

无沟双髻鲨

无沟双髻鲨 背侧面灰褐色,腹面淡白;第一背鳍后缘、第二背鳍上角和后缘黑色;臀鳍、腹鳍、胸鳍后缘浅色。

栖息环境

无沟双髻鲨是热带沿岸上层和半大洋性鱼类。主要栖息于大洋、礁区、砂泥底、近海沿岸、潟湖、礁沙混合区。

无沟双髻鲨

无沟双髻鲨

生活习性

无沟双髻鲨喜欢畅游在大陆和岛屿的珊瑚礁,多出现在于近岸海洋水域以及近海深度80米水域。他们是迁徙性鱼类。夏天,它们游到温带海域避暑。冬天,它们游到热带海域越冬。有洄游习性。

无沟双髻鲨

无沟双髻鲨 无沟双髻鲨是站在食物链顶端的孤独掠食者,年幼时会被一些大鲨鱼如公牛鲨捕食,而成年后则没有主要天敌。 无沟双髻鲨主要是在清晨或黄昏进行狩猎, 主要食物为脊椎动物:如蟹,鱿鱼,章鱼和龙虾;硬骨鱼类:如石斑,海鲇 ,石鲈,比目鱼和小型鲨鱼,他们还被报道捕食同类。

主要猎食方式:无沟双髻鲨试图通过第一咬使猎物失血过多而不能动弹,再折返回来用头部把它按到海底,旋转着撕咬吞食。

繁殖方式

无沟双髻鲨是胎生,长有卵黄囊胎盘。幼崽数量从6-55不等,但通常是20-40只。不同于大多数其他鲨鱼在海底交配,无沟双髻鲨被观察到在水面附近进行交配。雌性每两年生产一次,在北半球, 长达11个月的怀孕期过后孩子将在晚春或夏季诞生。幼鲨出生时50-70厘米,年轻的鲨鱼不同于成年鲨鱼的地方在于有一个比较圆润的头部。

无沟双髻鲨牙齿

无沟双髻鲨牙齿 双髻鲨并不像大多数鱼和一些其他鲨鱼一样产卵。它们是产育小鲨鱼。每一个受精卵在一个单独的囊内发育。这个囊在母体内,并通过一根带子附着在母体上。双髻鲨一次可以生大约40个小鲨鱼。

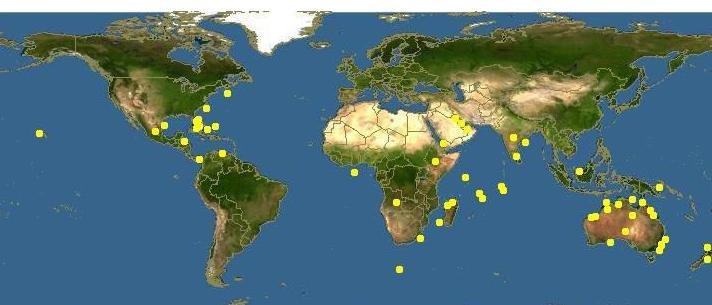

分布范围

无沟双髻鲨主要分布在北纬40 °至南纬37 °的温热带水域。

分布图

分布图 分布的地区和国家:阿尔及利亚、安圭拉、安提瓜和巴布达、阿鲁巴、澳大利亚、巴哈马、孟加拉国、伯利兹、荷兰、巴西、英国、柬埔寨、佛得角、中国(福建,广东,广西,海南,上海,浙江,香港,台湾,澳门)、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、吉布提、多米尼加共和国、厄瓜多尔、埃及、萨尔瓦多、厄立特里亚、法国、格林纳达、危地马拉、圭亚那、海地、洪都拉斯、印度、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、以色列、牙买加、日本、约旦、肯尼亚、科威特、利比亚、马达加斯加、马来西亚、毛里求斯、密克罗尼西亚联邦、摩洛哥、莫桑比克、缅甸、尼加拉瓜、阿曼、巴基斯坦、帕劳、巴拿马、菲律宾、皮特凯恩、波多黎各、卡塔尔、圣基茨和尼维斯、圣文森特和格林纳丁斯、沙特阿拉伯、塞内加尔、塞舌尔、索马里、南非、西班牙、斯里兰卡、苏丹、苏里南、坦桑尼亚联合共和国、特立尼达和多巴哥、突尼斯、阿拉伯联合酋长国、美国(阿拉巴马州,加利福尼亚州,佛罗里达州,乔治亚州,路易斯安那州,密西西比州,北卡罗来纳州,南卡罗来纳州,得克萨斯州)、委内瑞拉、越南、也门。

种群现状

由于过度捕捞,无沟双髻鲨数量从1990年代以来下降了50%。它也在印度洋西南部受到威胁,大量的延绳钓船只沿海岸非法捕捞。从1978年到2003年,印度洋的无沟双髻鲨捕捞率已经下降了73%。无沟双髻鲨在非洲西部海岸濒临灭绝,从1978年到2003年的25年中数量估计下降了80%。 无沟双髻鲨的种群极易受到侵害。它被列为全球濒危的IUCN红色名录,并作为东部大西洋沿岸的非洲极度濒危物种。

保护级别

列入《世界自然保护联盟》(IUCN) 2007年濒危物种红色名录ver 3.1--濒危(EN)。

列入《华盛顿公约》CITES 附录Ⅱ级保护动物。

主要价值

无沟双髻鲨主要以底拖网、流刺网及延绳钓捕获,经济价值高。肉质佳,鱼肉红烧或加工成各种肉制品;鳍可做鱼翅;皮厚可加工成皮革;肝可加工制成维生素及油;剩余物制成鱼粉。