斟寻

[1]古国名,姒姓,大禹之后,曾经是夏代君主太康、桀和有穷后羿的都城。古书或写作"斟鄩",与斟灌并称"二斟"。 其地点有三说:一是在今山东省潍坊市;二是在今河南巩义市(原巩县)西南;三是在河南偃师市二里头村。

[2]古姓氏,斟寻国之后以国为氏。有三说:一是禹后,姒姓,《史记·夏本纪》:"禹为姒姓,其后分封,用国为姓,故有夏后氏、有扈氏、有男氏、斟寻氏、彤城氏、褒氏、费氏、杞氏、缯氏、辛氏、冥氏、斟戈氏。"《潜夫论·五德志》所载"姒姓分氏"中亦有斟寻,云"皆禹后也"。二是祝融之后,曹姓。贾逵《左传注》认为二斟是祝融之后的曹姓,《姓氏寻源》卷二十二《下平声·十二侵》引《姓谱》云:"(斟寻氏),夏诸侯,以国为氏。祝融之裔。"三是高阳之后,己姓,见《路史·国名记丙》。当以较早的《史记》记载为是。

- 中文名称 斟寻

- 外文名称 Zen xun

- 别称 斟鄩

- 含义 古国名,夏朝都城

- 出处 《左传·襄公四年》

经史记载

《左传·襄公四年》云:"昔有夏之方衰也,后羿自鉏迁于穷石,因夏民以代夏政。恃其射也,不修民事,而淫于原兽,弃武罗、伯困、熊髡、尨圉而用寒浞。寒浞,伯明氏之谗子弟也,伯明后寒弃之,夷羿收之,信而使之,以为己相。浞行媚于内,而施赂于外,愚弄其民,而虞羿于田,树之诈慝,以取其国家,外内咸服。羿犹不悛,将归自田,家众杀而亨之,以食其子,其子不忍食诸,死于穷门。靡奔有鬲氏,浞因羿室,生浇及豷,恃其谗慝诈伪而不德于民,使浇用师,灭斟灌及斟寻氏,处浇于过,处豷于戈。靡自有鬲氏收二国之烬以灭浞而立少康。少康灭浇于过,后杼灭豷于戈,有穷由是遂亡,失人故也。"(又见《史记·吴太伯世家》、《潜夫论·五德志》,文字略同)。

《楚辞·天问》云:"汤(浇)谋易旅,何以厚之?覆舟斟寻,何道取之?"王逸注:"斟寻,国名也。言少康(编者按:当作浇)灭斟寻氏,奄若覆舟,独以何道取之乎?"闻一多曰:"牟廷相谓'汤'为'浇'之讹字,是矣,特未能质言所问浇之何事耳。余者先世盖尝传浇始作甲,《离骚》曰'浇身被服强圉兮',谓浇身被坚甲也。《吕氏春秋·勿躬篇》曰'大桡作甲子',盖即浇作甲之传讹,故与'黔如作虏首'并举(虏首即兜鍪)。" 编者按:闻说得之。"汤"是"浇"字之误,即寒浞之子过浇;"易"是"昜"字之误,读为"强","昜(强)旅"即《离骚》的"强圉",指坚厚的铠甲。

《古本竹书纪年》云:"太康居斟寻,羿亦居之,桀亦居之。"

《帝王世纪》云:"寒浞,有穷氏,既篡羿位,复袭有穷之号。浞因羿之室生浇及豷,多力,能陆地荡舟。浞使奡率师灭斟灌、斟寻氏,杀夏帝相于过,灭豷于戈(编者按:此说误,当有文字讹谬)。恃其诈力,不恤民事。初,夏之杀帝相也,妃有仍氏女曰后缗方娠,逃出自窦,归于有仍,生少康焉。初,夏之遗臣曰靡,事羿;羿死,逃奔有鬲氏。收斟寻二国余烬,杀寒浞而立少康。"(《太平御览》卷八十二《皇王部七》引)

《路史·国名记丙》云:"斟姓,传谓斟寻,张勃《地记》:'济南平寿,古斟寻国。'预谓青之北海。北海今隶潍,东南五十有斟城、斟亭,一作鄩。今九江为寻阳(一作鄩、浔)。瓒谓河南有寻,盖周地也。"

地理志书记载

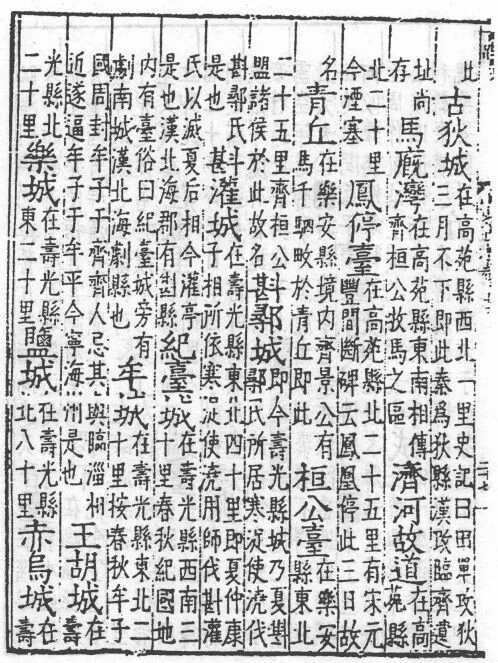

《汉书·地理志上·北海郡》云:"斟,故国,禹后。"应劭曰:"古斟寻,禹后,今斟城是也。"臣瓒曰:"斟寻在河南,不在此也。《汲郡古文》云:'大康居斟寻,羿亦居之,桀亦居之'。《尚书序》云:'大康失邦,昆弟五人,须于洛汭',此即大康所居为近洛也。又吴起对魏武侯曰:'昔夏桀之居,左河济,右太华,伊阙在其南,羊肠在其北',河南城为值之。又《周书·度邑篇》曰:'武王问太公曰:吾将因有夏之居,南望过于三涂,北瞻望于有河,有夏之居',即河南是也。"师古曰:"应说止云斟寻本是禹后耳,何豫夏国之都乎?瓒说非也。"

《后汉书·郡国志四·北海国》云:"平寿有斟城。"注:"杜预曰'有斟亭'。古斟国,故县,后省。"

《水经注》卷二十六《巨洋水》云:"尧水又东北迳东、西寿光二城间。应劭曰:'寿光县有灌亭。'杜预曰:'在县东南,斟灌国也。'又言:'斟亭在平寿县东南。'……斟亭在溉水东,水出桑犊亭东覆甑山,亭故高密郡治,世谓之故郡城,……有覆甑山,溉水所出,北迳斟亭西北。按《地理志》,北海有斟县。京相璠曰:'故斟寻国,禹后,西北去灌亭九十里。'溉水又北迳寒亭西,合白狼水。《郡国志》曰:'平寿有斟城,有寒亭。'薛瓒《汉书集注》云:'按《汲郡古文》:相居斟灌,东郡灌是也。明帝以封周后,改曰卫。斟寻在河南,非平寿。又云:太康居斟寻,羿亦居之,桀又居之。《尚书·序》曰:太康失国,兄弟五人,徯于洛汭',此即太康之居为近洛也。'余考瓒所据,今河南有寻地,卫国有观土。《国语》曰:'启有五观,谓之奸子。'五观盖其名也。所处之邑,其名曰观。皇甫谧曰:'卫地。'又云:'夏相徙帝丘,依同姓之诸侯于斟寻氏',即《汲冢书》云'相居斟灌'也。既依斟寻,明斟寻非一居矣。穷后既仗善射,篡相,寒浞亦因逢蒙弑羿,即其居以生浇,因其室而有豷。故《春秋·襄公四年》魏绛曰:'浇用师灭斟灌及斟寻氏,处浇于过,处豷于戈。'是以伍员言于吴子曰:'过浇杀斟灌以伐斟寻'是也。有夏之遗臣曰靡,事羿;羿之死也,逃于鬲氏。今鬲县也。收斟灌、斟寻二国之馀烬,杀韩浞而立少康,灭之,有穷遂亡也。是盖寓其居而生其称,宅其业而表其邑,纵遗文沿褫,亭郭有传,未可以彼有灌目,谓专此为非,舍此寻名,而专彼为是。以土推传,应氏之据亦可按矣。"

《括地志》:"斟寻故城,今青州北海县是也。"

《太平寰宇记》卷十八《河南道十八·潍州·北海县》云:"斟亭。《左传》云:'寒浞使子浇灭斟灌及斟鄩氏',杜注云:'北海平寿县东南有斟亭'也。《汉书》斟属北海,班固以为故国,禹后也。其亭在州东南五十里。此亭近斟,故曰斟亭。"

《通志二十略·都邑略·夏都》云:"斟寻,夏同姓国。按汉北海郡有斟县,其地在今潍州东南五十里,尚有斟亭。京相璠云:'斟寻去斟亭七里。'"

《嘉靖山东通志》卷二十二《古迹·青州府》云:"斟鄩城,即今寿光县城,乃夏斟鄩氏所居。寒浞使浇伐斟鄩氏是也。"

《读史方舆纪要》卷三十六《山东七·来州府·潍县》云:"又西南五十里有斟城,古斟寻国,亦禹后也。又太康居斟寻,羿亦居之,桀又居之。杜预曰:'平寿有斟亭,古斟寻也,后羿所灭。'汉置斟县,属北海郡,后汉废。"

《光绪山东通志》卷三十七《疆域志第三·古迹四·莱州府·潍县》云:"斟县故城在县南五十里,古斟鄩国。两汉置县,属北海郡。"

相关故事

关于斟寻国的故事,先秦典籍只见于《左传》和《天问》,夏后太康之时,夏政被有穷后羿篡夺分割,这时太康、后羿都居住在斟寻。后来羿西迁于穷石,即今山东的曲阜一带。之后羿被寒浞谋害,夺其政、据其家。寒浞强占了后羿的妻室,生了两个儿子浇(或作奡)和豷。此时夏朝君王是夏后相,居住在斟灌,依靠同姓国斟灌、斟寻的支持,勉强维持部分政权。寒浞为了彻底夺取夏政,命令儿子浇灭了斟灌和斟寻,杀掉了夏后相。斟寻国地近潍水,浇攻斟寻时,双方动用船只在潍河上大战,浇依仗其勇力荡覆了斟寻的船只,灭掉了斟寻。《论语·宪问》里南宫适问孔子说"奡(浇)汤舟"、《天问》里说"覆舟斟寻"都是指这个故事,《今本竹书纪年·夏纪》说:"(帝相)二十七年,浇伐斟鄩,大战于潍,覆其舟,灭之。"《今本纪年》虽然是伪书,但对这件事的记载还比较符合古籍记载。到了夏代末世君主夏桀时,仍都于斟寻,说明这里一直是夏朝重要的都邑。

清人考证

叶圭绶《续山东考古录》考证

《春秋·襄公四年》《左传》魏绛曰:"寒浞命子浇帅师伐斟鄩",杜注:"北海平寿县东南有斟亭。"又应劭注《汉书》曰:"斟寻,禹后,今平寿斟亭是。"《水经注》:"京相璠曰:故斟寻国,禹后,西北去灌亭九十里。"《通志》云:"斟寻在洛州巩县。"考《括地志》:"故鄩城在洛州巩县",不云斟寻。《左传·昭二十三年》:"二师围郊,癸卯,郊、鄩溃",杜注:"河南巩县西南有地名鄩中",即《括地志》所谓鄩城。京相璠曰:"今巩洛渡北有鄩谷水,东入洛。"《史记正义》曰:"巩县有鄩谷水",《水经注》:"洛水东北历鄩中水,又有鄩城,盖周大夫鄩肹之邑。"据此,是河南鄩城乃周邑名(原注:《山河两戒考》以为自河南徙北海,亦无据),斟鄩即汉斟县无疑,东近潍水,其明证已!

毕以珣《斟灌斟鄩考》(节录)

古斟灌、斟鄩氏故国皆在汉北海郡境,或言斟鄩在河南,斟灌在畔观,皆非也。《山东通志》引《括地志》云:"斟鄩在洛州巩县",按《括地志》但云"故鄩城在洛州巩县",不云斟鄩也。《左传·昭公二十三年》:"二师围郊,癸卯,郊、鄩溃",杜预《释地》云:"河南巩县西南有地名鄩中",此即《括地志》所云之"鄩城"。《水经注》云:"洛水东北历鄩中,又有鄩城,盖周大夫鄩肹之旧邑。又有罗水,亦名罗中,盖肹子鄩罗之宿居。"若然,则鄩中、罗中其不涉斟鄩可知,《通志》引书误矣。

《通志》又引《汉书》薛注云:"斟观即东郡观扈。"按东郡有畔观县无观扈县,《国语》云:"启有五观,谓之奸子"是其地也,即《左传》言"夏有观、扈",特以诸侯不用命者言之,非谓"观扈"为一。考"扈"则有扈氏,《尚书》所谓"有扈氏不服,大战于甘",其地在扶风鄠县是。且即以畔观言,书传亦只云"五观",不云"斟灌"也,《通志》引书又误矣。

应劭注《汉书》云:"古斟灌,禹后,今寿光灌亭是;古斟鄩,禹后,今平寿斟亭是。"《水经注》云:"溉水北迳斟亭西,尧水东北迳东西寿光二城间",《括地志》云:"斟灌故城在青州寿光县东五十四里;斟鄩故城,今青州北海县是。"历考书传,皆言斟灌在寿光,斟鄩在平寿,无异说也。

评议

晋代以前,斟寻故国所在只有斟亭或斟县(在今山东潍坊)一说,这是自古流传下来的说法;到了晋代薛瓒(即臣瓒)作《汉书集注》,始提出斟寻是河南巩县的鄩邑,于是又有斟寻在河南一说。实际上是薛瓒误解了《逸周书·度邑》的记载,《度邑》中周武王说的伊洛一代是"其有夏之居"的"有夏"不是夏朝的"夏",而是周人的自称,武王要在东方作新都,勘察地形,认为伊洛地区很适合,说这里可以做我们周人的新居地,所以后来周人于此作了东都洛邑,这个问题杨宽已经做过很正确的辨析; 战国时代的吴起最早误解了武王的这句话,认为武王说的是夏朝的"有夏",所以他把洛邑地区的地理情况描绘了一番安在了夏桀头上,说这一带是夏桀之国,是搞错了;薛瓒承袭其误,认为斟寻应该在河南,并以周大夫鄩肹的采邑鄩邑附会为斟寻。薛瓒此说提出后,北魏的郦道元、唐代的颜师古直到清代的叶圭绶、毕以珣等诸多学者都反对,因为薛瓒的这个说法虽然标新立异,但是根据实在是不充分,故大多数地理学著作几乎没有用其说者,多仍采用潍县的斟亭或斟县说(可参看上面引用的诸多古籍资料)。只有唐代张守节《史记正义》说:"《括地志》云:'故鄩城在洛州巩县西南五十八里',盖桀所居也。阳翟县又是禹所封,为夏伯",是同意薛瓒之说。1959年在偃师发现了年代相当于夏代的二里头遗址,一些学者不仔细审查文献就以薛瓒和张守节说为据,认为二里头是夏都斟寻,可是二里头虽然的确具有三代王都之气象,可除了薛瓒的谬说之外,再无其它任何更早的资料可以证明二里头是斟寻,也就是没有可信的文献能与之相印证,所以二里头遗址为夏都斟寻说实在是筑基沙上,经不起推敲的。但是该说陈陈相因,学界互相唱和附会,已积重难返,成为考古学界及史学界的主流认识。

为能帮助阅读者自己分析查考,明辨是非,故本词条提供了大量的原始文献资料及相关考辨,可以逐一检索覆案,正误自明。