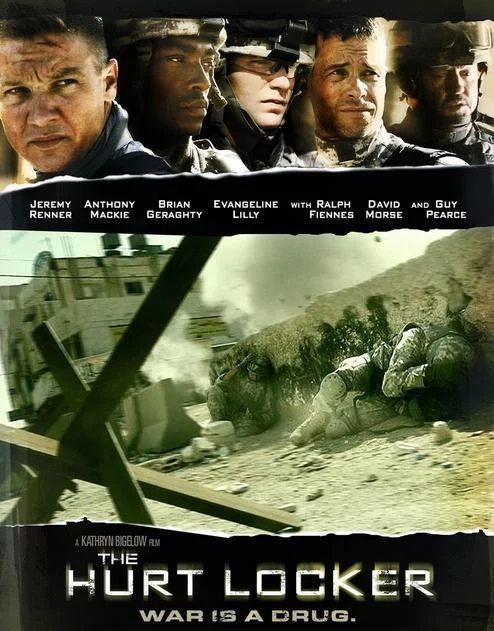

拆弹部队

《拆弹部队》是由马克·鲍尔编剧,凯瑟琳·毕格罗执导,杰瑞米·雷纳、安东尼·麦凯、布莱恩·格拉提和拉尔夫·范恩斯等出演的战争题材影片。

电影主要讲述了一组美国拆弹专家被派往巴格达执行任务的故事。在那里每个当地人都像是潜在的敌人,每一个目标都像是伪装的炸弹,他们必须小心翼翼,稍不留神就会付出生命的代价。

影片于2008年10月10日在意大利威尼斯电影节首映。

- 中文名 拆弹部队

- 类型 剧情,战争,动作,惊悚

- 外文名 TheHurtLocker

- 主演 杰瑞米·雷纳,安东尼·麦凯,布莱恩·格拉提,拉尔夫·范恩斯

- 其他名称 危机倒数

剧情简介

伊拉克反叛武装和驻伊美军之间的残酷斗争,就像是在玩着一场旷日持久的猫鼠游戏。本片就是讲述了一组美国拆弹专家被派往巴格达执行任务,在那里每个当地人都像是潜在的敌人,每一个目标都像是伪装的炸弹,他们必须小心翼翼,稍不留神就会付出生命的代价。

剧照

剧照 演职员表

演员表

| 角色 | 演员 |

|---|---|

| 威廉·杰姆斯 | 杰瑞米·雷纳 |

| 桑伯恩中士 | 安东尼·麦凯 |

| 欧文 | 布莱恩·格拉格提 |

| 马特 | 盖·皮尔斯 |

| 团队领导 | 拉尔夫·费因斯 |

| 上校里德 | 大卫·摩斯 |

| 康妮·杰姆斯 | 伊万杰琳·莉莉 |

| 约翰 | 克里斯蒂安·卡玛戈 |

| 承包商查利 | 萨姆·斯普卢尔 |

职员表

| 制作人: | 凯瑟琳·毕格罗、马克·鲍尔、尼古拉斯·夏蒂尔、托尼·马克、多纳尔·麦卡斯克 |

|---|---|

| 导演: | 凯瑟琳·毕格罗 |

| 副导演(助理): | 尼古拉斯·哈佛、戴维·蒂科汀 |

| 编剧: | 马克·鲍尔 |

| 摄影: | 巴里·埃克劳德 |

| 配乐: | 马可·贝尔崔米、巴克·桑德斯 |

| 剪辑: | 克里斯·伊尼斯、鲍勃·穆拉夫斯基 |

| 选角导演: | 马克·贝内特 |

| 艺术指导: | Karl Juliusson |

| 美术设计: | 大卫·布莱恩 |

| 服装设计: | George L. Little、维姬·穆赫兰道 |

| 布景师: | Amin Charif El Masri |

以上资料来源

角色介绍

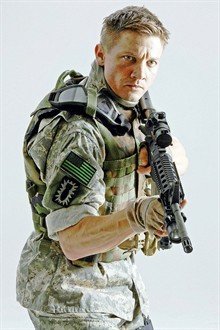

威廉·杰姆斯 威廉·杰姆斯 | 威廉·杰姆斯 | 杰瑞米·雷纳 是一名上士,后来被调入陆军亡命连拆弹组。勇敢,但性格容易冲动。在服役结束后,因感到平静的生活无聊乏味,再次踏上伊拉克的战场。 |

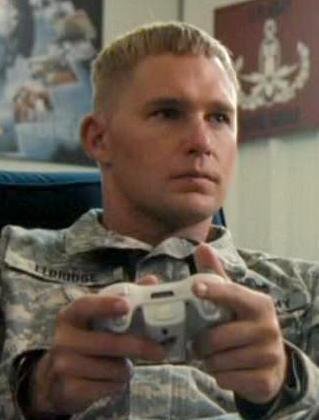

欧文 欧文 | 欧文 | 布莱恩·格拉格提 在拆弹小组中仅负责掩护的特种兵,但在一次执行任务时,因杰姆斯的莽撞而负伤。 |

马特 马特 | 马特 | 盖·皮尔斯 拆弹组的组长,负责组织分配每一次任务。 |

桑伯恩中士 桑伯恩中士 | 桑伯恩中士 | 安东尼·麦凯 是一个严格的上校,做事一丝不苟,为杰姆斯的拆弹提供后勤保障。 |

音乐原声

| 曲目 | 专辑资料 |

|---|---|

| The Hurt Locker |  专辑封面 专辑封面 |

| Goodnight Bastard | |

| The Long Walk | |

| Hostile | |

| B Company | |

| Man In the Green Bomb Suit | |

| Body Bomb | |

| Bleeding Deacon | |

| A Guest In My House | |

| Oil Tanker Aftermath | |

| The Way I Am | 作曲者:马可·贝特拉米 |

| There Will Be Bombs | 发行日期:2010-01-19 |

幕后花絮

1.影片是第65届威尼斯电影节的参赛片。由于没有取得在科威特的美国军事基地拍摄的许可,影片的制作组只好移师约旦的首都安曼。

剧照

剧照 2.最初的时候,影片在选角和安排主要的幕后工作人员时经历了一段非常困难的时期,主要的原因就是它需要在中东地区实地拍摄,尤其是约旦就在伊拉克的旁边。

3.约旦的军队一直为影片的拍摄提供着24小时的保护,拍摄现场和演员以及工作人员休息的旅店外,都有他们巡逻的身影。

4.影片刚刚拍摄了不到一周的时间,约旦就迎来了夏季最为难熬的热浪,温度实在是太高了,导致摄影师巴里·埃克劳德中暑而不得不中断拍摄。

5.主演之一杰瑞米·雷纳在拍摄抱着一位伊拉克小孩逃离的场景的时候,在片场被绊倒并滚下了几阶楼梯,拍摄工作再度中断了几天,直到雷纳的脚踝痊愈为止。

6.拍摄期间,一辆装满了伊拉克难民(全部都是雇来的临时演员)的汽车在路边翻车了,好在这次事故中并没有人受什么严重的伤,除了几个人有擦伤之外,最严重的一个鼻骨被压断了。

7.不管是去约旦还是从那里回来,在美国机场过安检的时候,总会有几个重要的美国方面的工作人员受到机场保安翻行李的“待遇”,其中有一位制片人在返回洛杉矶的时候,甚至被单独带走进行问话 。

获奖记录

| 获奖时间 | 奖项名称 | 获奖作品/人物 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 2010年 | 奥斯卡金像奖最佳影片 | 拆弹部队 | 获奖 |

| 2010年 | 奥斯卡金像奖最佳导演 | 凯瑟琳·毕格罗 | 获奖 |

| 2010年 | 奥斯卡金像奖最佳原创剧本 | 马克·鲍尔 | 获奖 |

| 2010年 | 奥斯卡金像奖最佳音响效果 | 保罗·奥图逊 | 获奖 |

| 2010年 | 奥斯卡金像奖最佳电影剪辑 | 克里斯·伊尼斯 | 获奖 |

| 2010年 | 奥斯卡金像奖最佳音效剪辑 | 保罗·奥图逊 | 获奖 |

| 2010年 | 美国金球奖电影类-剧情类最佳影片 | 拆弹部队 | 提名 |

| 2010年 | 美国金球奖电影类-最佳导演 | 凯瑟琳·毕格罗 | 提名 |

| 2010年 | 美国金球奖电影类-最佳编剧 | 马克·鲍尔 | 提名 |

幕后制作

拍摄过程

在影片的拍摄现场,总是会有三台、四台甚至更多的便携摄像机出现,就为了给画面制造出一种纪录片的纪实风格。拍摄出来的胶片长达200个小时,最终的使用比率是100:1,这样的比率甚至已经超出了弗朗西斯·福特·科波拉所制作的那部有名的“浪费电影”——《现代启示录》。

剧照

剧照 《拆弹部队》的所有拍摄工作几乎全部是在约旦和科威特实地取景完成的。影片拍摄的时候恰好赶上了穆斯林的“斋月”,摄制组里的穆斯林工作人员不肯在帐篷里吃饭,即使在旅店里,也要用毛毯遮住窗户。在“斋月”期间,白天的时候在公共场合里吸烟、吃饭、喝酒,在许多中东国家里都是被严禁的,包括在约旦,如果违反就会被拘留 。

制作发行

| 上映国家/地区 | 上映/发行日期 |

|---|---|

意大利Italy | 2008年10月10日 |

美国USA | 2009年6月26日 |

中国香港Hong Kong | 2010年3月11日 |

| 制作公司 | 发行公司 |

|---|---|

| First Light Production | 顶峰娱乐 [美国] (2009) |

| Kingsgate Films [美国] | ARM Distribution (2008) |

| Voltage Pictures (presents) | Equinoxe Films [加拿大] (2008) |

以上资料来源

影片评价

正面评价

《拆弹部队》是一部故事片,也是一部纪实片。这是一个关于拆除炸弹的故事,这也是一曲呼喊和平的悲歌。导演运用的半纪实的手法相当出色,但情节编排也是非常吸引人的,影片避开了好莱坞一贯的战争大片的模式,通过一个拆弹小组的视角,一定程度上反映了美军在伊拉克的真实生活状态。导演也没有使用像许多战争片热爱运用的武器展览一样的手法,而是根据情节出现场景所需要的装备 。(出自《青年报》)

剧照

剧照 电影艺术是人类最深入思考、讨论战争的平台。可贵的是《拆弹部队》全力描写的是一个拆弹组,一支永远不会进攻的高度专业的勇敢部队。影片的摄制组尽可能了解真实反映真实,在中东进行拍摄,展示出一个接近纪录片水平的伊拉克战场。影片用大量镜头和细节,表现出伊拉克民众的冷漠。 影片歌颂美国军人的忠诚、友爱、团结,以及影片中的美军普通士兵竭尽职守,视荣誉为生命 。(出自人民网)

《拆弹部队》也足以启示中国电影:美国从不缺少战争片,但更需要通过战争透视人性的佳作。《拆弹部队》的成功再次提醒观众,电影不仅仅需要娱乐和搞笑,更需要深思和坚守。长达130分钟的《拆弹部队》扣人心弦,三个拆弹士兵的伊拉克经历,反映了驻伊拉克维和部队(美军)的真实现状。片中大量移动镜头和仿纪实拍摄手法具有强劲的视觉冲击力,几个拆弹段落像昂壮的鼓点密集敲打着观众的心扉,一个伊拉克少年是否被用作人体炸弹的小故事将全片推向高潮 。(出自新华网)

负面评价

曾在伊拉克服役的美军官兵批评影片存在不实之处。第一,在电影反映的年代,美军制服还是沙漠迷彩,不是电影中的数字迷彩。电影中的美军制服和记者眼下在巴格达亲眼看到的一模一样,颜色发青,据说刚装备部队不久。第二,美军与武装人员互相狙杀的情节中,美军使用的是M82A1反器材枪。那枪绝不是用来打狙击的,这是电影的硬伤,显得比较业余 。(出自《北京晚报》)