抗生素类药

抗生素类药又叫抗细菌药(antibacterial)也称为"抗细菌剂",是一类用于抑制细菌生长或杀死细菌的药物。 在不引起歧义的情况下,抗细菌药也可简称为"抗菌药"。

抗生素类药(antibacterial)与抗生素(Antibiotics)并不是相同的概念,抗生素仅为抗生素类药下的一个分类。抗生素类药除了包括青霉素、四环素等抗生素,还包括抗真菌药(anti-fungal medication)以及磺胺类、喹诺酮类等药物。

- 中文名称 抗生素类药

- 外文名称 antibacterial

- 别名 抗细菌药,抗细菌剂,抗菌药

- 作用 抑制细菌生长或杀死细菌

- 分类 抗生素,抗真菌药,磺胺类等

用途

- 抗生素类药最主要用于医疗方面。

- 对抗在人或动物体内的致病菌等病原体,可治疗大多数细菌、立克次体、支原体、衣原体、螺旋体等微生物感染导致的疾病。

- 对于病毒、朊毒体等结构简单的病原体所引起的疾病没有效用。

- 除了抗细菌性的感染外,某些抗生素类药还具有抗肿瘤活性,用于肿瘤的化学治疗。

- 有些抗生素类药还具有免疫抑制作用。

- 抗生素类药除用于医疗,还应用于生物科学研究、农业、畜牧业和食品工业等方面。

- 在畜牧业和农业中非治疗用途的抗生素类药,称为抗生素生长促进剂。

制造方法

抗生素类药的主要制造方法为发酵,也可以通过化学合成和半合成的方法制造出来。

历史

人类合成的第一种抗菌药是磺胺,1932~1933年间德国病理与细菌学家格哈德·多马克发现其具有体内抗菌活性,他因此获得1939年诺贝尔生理学或医学奖。

人类发现的第一种抗生素--青霉素(盘尼西林),是英国微生物学家亚历山大·弗莱明于1928年偶然发现的,但当时并没有提纯出有效成分和分析化学结构。他从被霉菌污染的葡萄球菌培养皿中,观察到霉菌附近的细菌都无法生长,推测霉菌中可能有杀菌的物质,1929年,弗莱明将这个发现发表在《英国实验病理学期刊》,但没有得到重视。直到1939年,牛津大学的佛罗雷(Howard Florey)和钱恩(Ernst Chain)想开发能治疗细菌感染的药物,才在联络弗莱明取得菌株后,成功提纯出青霉素。弗莱明、佛罗雷与钱恩因此于1945年共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

分类

作为抗菌剂使用的抗生素类药有以下几个主要类别:

β-内酰胺类抗生素

青霉素

头孢菌素

非典型的β-内酰胺类抗生素

氨基糖苷类抗生素

大环内酯类抗生素

四环素类抗生素

氯霉素(全合成抗生素)

既不是微生物分泌物又不是其类似物的人工全合成抗生素类药有:

- 喹诺酮

- 磺胺类药物

在不严格的情况下,有时候也把这两类抗菌剂并称为"抗生素"。

人工合成类药

药物作用机理

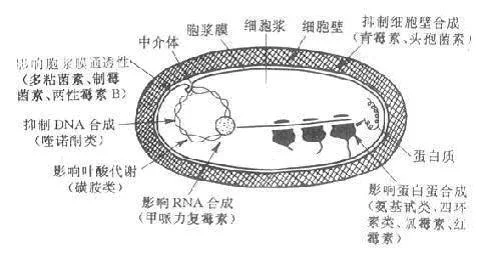

抗生素类药等抗菌剂的抑菌或杀菌作用,主要是针对"细菌有而人(或其它高等动植物)没有"的机制进行杀伤,有4大类作用机理:

- 阻碍细菌细胞壁的合成,导致细菌在低渗透压环境下溶胀破裂死亡,以这种方式作用的抗生素主要是β-内酰胺类抗生素。哺乳动物的细胞没有细胞壁,不受这类药物的影响。

- 与细菌细胞膜相互作用,增强细菌细胞膜的通透性、打开膜上的离子通道,让细菌内部的有用物质漏出菌体或电解质平衡失调而死。以这种方式作用的抗生素有多粘菌素和短杆菌肽等。

- 与细菌核糖体或其反应底物(如tRNA、mRNA)相互所用,抑制蛋白质的合成--这意味着细胞存活所必需的结构蛋白和酶不能被合成。以这种方式作用的抗生素包括四环素类抗生素、大环内酯类抗生素、氨基糖苷类抗生素、氯霉素等。

- 阻碍细菌脱氧核糖核酸的复制和转录,阻碍DNA复制将导致细菌细胞分裂繁殖受阻,阻碍DNA转录成mRNA则导致后续的mRNA翻译合成蛋白的过程受阻。以这种方式作用的主要是人工合成的抗菌剂喹诺酮类(如氧氟沙星)。

与细胞壁或细胞膜作用的两类抗生素,是以破坏菌体完整性的方式杀死细菌,故可称为杀菌剂(Bactericidal agent);另外两类抗生素则是靠抑制细菌大分子合成的方式,阻断其繁殖,故又可称之为抑菌剂(Bacteriostatic agent)