抑制性突触后电位

2022-06-30 07:39:44 百科资料

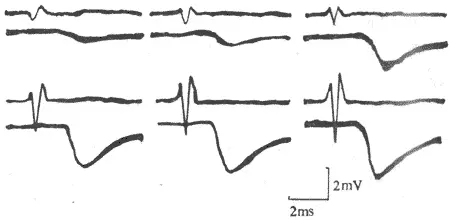

抑制性突触后电位(Inhibitory postsynaptic potential, IPSP)是突触前膜释放抑制性递质(抑制性中间神经元释放的递质),导致突触后膜主要对Cl通透性增加,Cl内流产生局部超极化电位,突触后膜在递质作用下发生超极化,使该突触后神经元的兴奋下降,这种电位变化称为抑制性突触后电位(IPSP)。其产生机制为抑制性递质作用于突触后膜,使后膜上的配体门控CI 通道开放,引起CI 内流,突触后膜发生超极化。

- 中文名称 抑制性突触后电位

- 外文名称 Inhibitory postsynaptic potential, IPSP

- 机制 突触后膜在递质作用下发生超极化

特点介绍

(1)突触前膜释放递质是Cl内流引发的;

(2)递质是以囊泡的形式以出胞作用的方式释放出来的;

(3)IPSP是局部电位,而不是动作电位;

(4)IPSP是突触后膜离子通透性变化所致,与突触前膜无关。

机制

突触后膜在递质作用下发生超极化,使该突触后神经元的兴奋下降,这种电位变化称为抑制性突触后电位(IPSP)。其产生机制为抑制性递质作用于突触后膜,使后膜上的配体门控CI通道开放,引起CI内流,突触后膜发生超极化。此外,IPSP的形成还可能与突触后膜K通道的开放或Na、Ca通道的关闭有关。

声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:baisebaisebaise@yeah.net