扒马褂

《扒马褂》也叫《圆谎》,也有人称之《云山雾罩》,根据游戏主人所编图书《新镌笑林广记》里的《圆谎》改编而成 。

《扒马褂》由三人表演,一个捧哏,一个逗哏,一个腻缝,是一段群口相声 ,作品的表演形式以说和逗为主 。

《扒马褂》主要讲述了一个财大气粗的少爷"秧子"(丙),自诩博学,信口开河,谎话连篇,仗着甲穿他的马褂,让甲替他圆谎。乙为人正直,不相信丙的大话,丙一时语塞,以收回马褂威胁甲为其圆谎。甲贪图多穿两天马褂,只好凭自己的机智,挖空心思,用如簧巧舌为丙圆谎。不想丙越说越离奇夸张,甲窘态百出,无计可施,最后只好主动脱下马褂,不再随声唱喏,不再仰人鼻息,也不再替丙圆谎。最终谎言被戳破,丙在人前现了眼 。

- 作品名称 扒马褂

- 作品别名 圆谎、云山雾罩

- 作品出处 《新镌笑林广记》

- 作品类型 群口相声

作品简史

作品起源

《扒马褂》的形式是根据清代《新镌笑林广记》里《圆谎》改变而成 。作品中一场大风把一口井给刮到大墙外头去的笑话也是出自《圆谎》,原文的大意是一场大风把篱笆吹到井这边,他家的井好像被移到邻居那家院中了。相声中只是把井到隔壁家变成了刮到大墙外头 。

"骡子掉茶碗里淹死了"的笑话出自明代《续金陵琐记》,原名叫《鸡食黑驴》,大意是有人用一头黑驴换了一只促织(即蟋蟀),结果掉在地上被鸡给吃了。相声中是把黑驴换成骡子,蟋蟀换成蝈蝈,被鸡所吃变成了掉茶碗里送命 。

"从窗户飞来一只烤鸭落到餐桌上"的笑话出自元代杂剧《降桑椹蔡顺孝母》,剧中蔡府的家童兴儿,领银子去买酒菜,他偷着克落了银子,为了遮掩此事,就向主人谎报说:"我买了一只肥鹅, 煮了二三个时辰,不想家里跟马的小褚儿走将来,把那锅盖一揭开, 那鹅忒儿楞楞就飞出去了。"原来是元人杂剧中兴儿胡编的煮熟的肥鹅飞上天,到相声里变成了北京的土产烤鸭天上来 。

作品发展

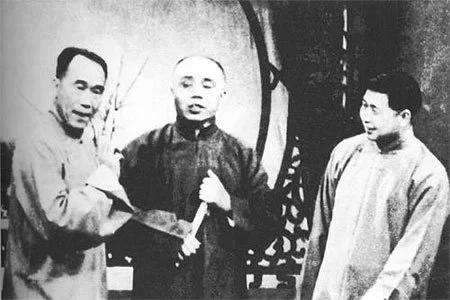

赵佩茹版

赵佩茹、马三立、郭荣起《扒马褂》的演出文本里。每次圆谎后在进入下一单元前,中间的空隙要进行搭桥和过渡。第一次"骡子掉茶碗里烫死",圆谎后的台词,"这个意思对,这么解答得好,今儿没你砸了,马褂再穿两个月。大伙瞧我难过,要请我吃饭,我吃不下去,我想我那骡子……"进入下一单元。第二次"窗外飞进一只烤鸭子",圆谎后的台词,"对对对,解释得很圆满,我也想这个理由非得这样不可了,马褂穿着你的,吃完饭我回家睡不着觉,我想我那骡子,正想着就听见窗户根儿底下……"进入第三单元。各单元之间的接合处需要填平空隙,取得联通关系,马褂和骡子的线索承上启下,承接搭线填补得贴切,过渡得顺畅,这样理解扯谎人"腻缝"也能说通 。

郭德纲版

郭德纲在舞台上长说的扒马褂,在原有扒马褂的基础上做了改良,融合了现代的元素。把"马褂"改成了"手机" 。又添加了"搬家搬到太阳里""俩手没有大拇指还能带十个戒指""一动狗尾巴就能知道几点""摩托车有八十二个缸"四个新笑话 。

作品文本

甲 | 乙 | 丙 |

|---|---|---|

这回您二位帮我说一段。 | ||

对!咱们仨人说一段。 | 不!这回我唱一段。 | |

(同拦丙)你唱什么呀?净是俗套子,还唱哪? | 这回我唱新鲜的。 | |

成啦!新调儿的也别唱了,只顾您嗓子痛快了,你知道人家耳朵受得了受不了啊!你打算把大伙儿都气跑了是怎么着? | 合着我一唱就把人家气跑了?好!我不唱了!我走啦!让你行不行! | |

你走也没关系,我们俩人说! | 你也别说了,你也得跟我走! | |

我不走! | 你不走?好!把马褂儿给我脱下来。(扒甲的马褂儿) | |

嗳……你这是怎么回事啊? | 哎……二位!二位!有话慢慢说,怎么回事啊?(把二人分开) | 要马褂儿! |

你要他马褂儿干吗呀? | 干吗?这马褂儿是我的。 | |

(问甲)这马褂儿是他的吗? | ||

是啊! | 那就给人家吧。 | |

你干吗!帮凶! | 什么叫帮凶啊?穿人家的衣裳为什么不给人家哪? | |

我不能给他。 | 为什么哪? | |

我怕他卖喽! | 嗐!他扔了你也甭管啊! | |

你说那个不行啊!我给他,我穿什么呀? | 这叫什么话呀?我问你这马褂儿是不是他的,是他的给他! | |

啊!不错!是他的,我不是从他手里借的。 | 跟谁手里借的? | |

跟他妈手里借的。 | 那也是他的东西呀! | |

虽然是他的东西,咱不白穿啊! | 噢!你给拿过利钱? | |

别看没拿利钱,可比拿利钱强。(向乙说)有一天,我出门儿有点儿事,想借他的马褂儿穿穿。我就上他那儿去了,我说:"大哥在家吗?"他妈打里边出来了:"噢!老二呀!你大哥没在家,有什么事啊?"我说:"大妈,我想借大哥马褂儿穿穿。""噢!我给你拿去。"把马褂儿拿出来了,他妈跟我说:"老二呀,你得照应你大哥点儿,他这人说话总是云山雾罩,没准谱儿,又爱说大话,一来就让人家问住。在外边怄了气,回到家也找寻我们。如果他要是叫人家问住的时候,你要是在旁边,你可想着给人家解释,想主意给往圆满了说。"这马褂儿怎么是白穿哪?这比给他拿利钱强啊! | 噢!是这么回事。(向丙说)人家穿你这马褂儿也不白穿啊,人家还帮你的忙啊! | 帮忙?我刚说唱一段,他说我打算把人家气跑了。 |

说句笑话,您何必往心里去哪?这么办!您要愿意唱您就唱。 | 唱什么呀?都叫他把我气晕了,说吧! | |

嗳!说可是说,您可别云山雾罩! | 这叫什么话呀?就凭我这学问,怎么能云山雾罩哪?他刚才说我叫人家问住,那不是问住,因为我这个学问太大了,我说出话来,那些人不懂,成心要跟我抬杠。我一看那些人不懂哪,我赌气子就理他们啦,这样就好像我叫人家问住了,其实不是。再说,就凭我这学问,能叫人家问住吗?您说什么事情咱不知道啊。就拿昨 天说吧,我说得刮风,结果半夜里就起风了。 | |

倒是有点儿风。 | 有点儿风?风可大了,整刮了一宿啊。哎!我家里有眼井,您知道吗? | |

不就靠南墙那个吗? | 是啊!您就知道那风多大了,一宿的工夫,把井给刮到墙外边去了。 | |

什么? | 把井给刮墙外边去了!夜里我正睡觉呢,愣叫大风给吵醒了,我听着光噔光噔的,溅了一窗户水。天亮我这么一瞧,院里井没了,开大门一瞧,井在墙外头哪! | |

没听说过。 | 这我能说瞎话吗?你要不信,你问他去。(指甲) | |

(问甲)跟您打听点儿事,您说风要刮得太大了,能把井刮到墙外边去吗? | ||

像话吗?井会刮到墙外边去了? | (扒甲的马褂儿)你把马褂儿脱下来吧! | |

嗳!你不是不要了吗? | 不要啊?我家里那眼井刮到墙外边去了,你怎么说不知道哪?(要扒甲马褂儿) | |

噢(向乙说)他家里那眼井啊? | 是啊? | |

不错,是刮出去了。 | 是刮出去了?那就问你吧,怎么刮出去的? | |

你听着呀,不是他家里那眼井吗?井,你懂吗?就是里头有水! | 废话!井里怎么会没水呀,我问你怎么刮出去的? | |

怎么刮出去的?你听着呀!他不是……他这个……啊!他那个井啊!横是水浅了,压不住了,刮出去了! | 不像话!那算是干井也刮不出去呀? | |

你说刮不出去,眼睁睁的刮出去了! | 怎么刮出去的哪? | |

你听着呀!你不是问他家那井怎么刮墙外边去了吗?因为他家那墙太矮了! | 多矮也刮不出去呀? | |

他家那墙不是砖墙。 | 土墙也刮不出去呀? | |

是篱笆墙,篱笆你懂吗? | 篱笆我怎么不懂啊! | |

懂?啊!懂就完了! | 什么就完了,我问你这井怎么会刮到墙外边去了? | |

还没明白哪? | 你说什么啦? | |

甲:你不是问这井吗?噢!是这么回事,因为他家那篱笆墙年头儿太多了,风吹日晒的,底下糟了,离着这井也就二尺来远。那天忽然来了一阵大风,篱笆底下折了,把墙鼓进一块来,他早起来这么一瞧,困眼朦胧的:"哟!怎么把我这井给刮到墙外边去了?"就这样给刮出去的。 | 乙:噢!这么回事? | |

唉!你明白了吧?(点手叫丙)过来吧!你这是怎么说话哪? | 我说话不是爱抄近儿吗? | |

你抄近儿?我可绕了远儿啦!你瞧出这脑袋汗。 | (指乙)这人也死心眼。 | |

也没有你那么说的呀!这马褂儿怎么样? | 你再穿半拉月。 | |

(自言自语)嗬!这马褂儿可真有好处,明儿我也得多做俩马褂儿。 | ||

(向丙说)你说话可留点儿神吧。 | 我知道啊!(向乙说)这不是说瞎话吧?墙进来了,井可不就出去了。 | |

没有像你这样说话的。 | 修理修理这墙,花了好几十!这档子事刚完,跟着又一档子事! | |

什么事哪? | 上月我买个菊花青的骡子,您大概听说了?四百多块!您说这不是该着倒霉吗,那天掉茶碗里给烫死了! | |

是云山雾罩!那么大个骡子会掉茶碗里烫死啦?骡子多大,茶碗多大呀? | 大茶碗! | |

大茶碗还有房子那么大的茶碗?没这个事。 | 这我能说瞎话吗,有人知道啊! | |

谁呀? | 他!(指甲) | |

(问甲)哎!问你一档子事,菊花青的骡子,掉茶碗里烫死了,你说有这事吗? | ||

你还没睡醒哪?骡子会掉茶碗里…… | (扒甲的马褂儿)马褂儿脱下来吧! | |

嗳!……怎么回事?你不是说再穿半拉月吗? | 半拉月,半年都没关系,我那骡子掉茶碗里给烫死了,你为什么装不知道哪? | |

噢!他那骡子掉茶碗里给烫死了,不错!有这么回事。 | 这马褂儿劲头儿真足啊!有这么回事!好!那干脆问你吧,这骡子怎么会掉茶碗里烫死了? | |

这我知道啊,我看见啦! | 怎么烫死的啊? | |

是这么回事,你不是问他这骡子怎么掉茶碗里烫死的吗?告诉你!因为他那骡子讨厌,他也没留神,所以掉茶碗里烫死了! | 不像话!那茶碗多大?那骡子多大?那能烫得死吗? | |

嗐!你这个真糊涂,它不是净烫啊,它是连淹带烫,这么死的。 | 更不像话啦!那茶碗连个蹄子也下不去呀? | |

这不是巧劲儿吗? | 没听说过!越说越不像话啦! | |

你认为这不像话,那可就没办法啦!总归一句话,也是这骡子命该如此! | 什么叫命该如此呀?他那骡子掉茶碗里烫死了,你不是眼见了吗?我问你茶碗里怎么会烫死骡子? | |

嗐!什么骡子呀!你听错了,他说的是螺蛳,那要掉茶碗里还不淹死啊? | (问丙)噢!您说的是螺蛳? | 不是!是骑的那骡子哟! |

骑的那骡子掉茶碗里烫死了? | 啊! | |

(自言自语)骑的那骡子?噢!我想起来了,什么茶碗呀,大概是唐山那边有个地方叫茶碗。 | 不对!是喝水的那茶碗。 | |

嗬!真要命!喝水的那茶碗烫死骡子? | 怎么烫死的哪? | |

他是这么回事,噢,我想起来了!对啦!这就对啦! | 什么对啦?怎么烫死的哪? | |

您知道有个冯四爷吗? | 哪个冯四爷? | |

草垛胡同冯家。 | 我问你怎么烫死的骡子,你跟我说冯四爷干吗呀? | |

你别忙呀!他这骡子与冯四爷有关系,那天,冯四爷办生日,(指丙)他去了,骑着他那新买的骡子。冯四爷说:"噢!你来了,给车钱了吗?"他说:"我骑着骡子来的。"冯四爷说:"噢!你来了,给车钱了吗?"他说:"脚程还挺快。"冯四爷说:"我瞧瞧!"出来一瞧:"嗒!这骡子好啊!"冯四爷这么一砖好,他这个也挺外场:"好啊,四爷!您知道我干吗来了?就为给你送骡子来了,这算送给您啦。"冯四爷说:"那可不成!君子不夺人之美,我不要。"他当时直起誓,冯四爷说:"好!…那就这样办啦,我书房里的东西,你随便拿一样儿吧,你要不拿我可不要。"他这人也挺直爽:"好!我拿一样儿。"到书房一瞧,桌上摆着一个蝈蝈儿葫芦,真是"沙河刘"本长儿,带金丝胆,里边这个大蝈蝈儿碧绿。"我就要您这个啦!"四爷说:"你带起来吧。"他就揣起来了。吃完饭回家,走在半道上他渴啦,一瞧有一个茶馆儿,到里头沏了一壶茶,他倒上一碗,茶馆里什么人都有,也有养鸟的,也有养蝈蝈儿的,有一个人拿着一个蝈蝈儿:"二哥你瞧我这蝈蝈儿,新买的,两块呀!您瞧瞧。"他在旁边瞧着直生气!心说:"你那个干吗呀!瞧我这个。"把葫芦掏出来,一打盖儿,把里边的胆给带出来了,这蝈蝈儿在里头闷了半天啦,这一见亮,往外一蹦,正蹦到茶碗里。刚倒上的热茶,那还不烫死吗?就这样掉茶碗里给烫死啦! | 他说烫死的骡子! | |

嗬!你这个可真糊涂,他拿骡子换的蝈蝈儿,烫死蝈蝈儿不就跟烫死骡子一样吗? | 唉!是这么回事,你明白了吧? | |

(问丙)你这是怎么说的话哪?这叫我怎么说? | 行!你真有两下子! | |

这马褂儿怎么样啊? | 再穿一个月! | |

你说话留点儿神吧,别云山雾罩啦。 | 好……(向甲说)您听明白了吧,我这人从来就没说过瞎话!就这骡子四百多块,刚买来就烫死啦!您说这不是倒霉吗?好在我也不在乎这个,咱们拿钱不当钱啊! | |

当命! | 当命?你是没跟我一块儿走过,你是不知道,我前几天请客就花了一百多。 | |

你请谁呀? | 冯三爷、王四爷、李五爷、张六爷。 | |

这些位我都不认识呀。 | 当然你不认识呀,你跟这些位交不到一块儿呀。我跟这些位是莫逆,常在一块儿吃吃喝喝,就前几天我们吃这顿饭,一百多,我给了。 | |

哪儿吃的? | 前门外,"都一处"。 | |

就是鲜鱼口把口路东那小饭馆呀? | 啊! | |

吃一百多? | 花个百八十的倒没什么,那天怄了一肚子气。 | |

为什么哪? | 嗐!别提了!那天我们在楼上吃,正挨着窗户。我们坐下一瞧,楼窗关着哪,我让跑堂的把窗户打开,跑堂的不打,说:"怕进苍蝇!"说完了他就出去拿菜盘啦。赌气子我把窗户打开了,大伙儿坐下想菜,正想着,就在这工夫,就听楼底下,扑棱扑棱!扑棱扑棱!顺着楼窗飞进一只烤鸭子来。啪!正落到桌上,我赶紧就按住啦,一瞧,好,没脑袋!大伙儿就说:"嗐!这是飞来凤呀,吃吧!"一吃,还挺热和。 | |

嗳……您先等会儿吃吧,烤鸭子会飞,我头一回听说,这像话吗? | 怎么不像话呀?要不信你问他去呀。(指甲) | |

他知道?(指甲) | 当然啦! | |

(问甲)哎!我问你,有几个人在楼上吃饭,顺楼窗飞进一只烤鸭子来,你说这是怎么回事情哪? | ||

你这都是哪儿的事啊?烤鸭子?活鸭子也不会飞呀? | (扒甲的马褂儿)脱下来!脱下来! | |

嗳……怎么回事!不是说再穿一个月吗? | 再穿一年也没关系。那天,咱们跟冯三爷一块儿吃饭,顺着楼窗飞上一只烤鸭子来,你忘了? | |

噢!你说咱们那天吃饭飞上一只烤鸭子来?不错!有这么回事。 | 又有这么回事啦!那我问你吧,这烤鸭子怎么飞上来的哪。 | |

是这么回事,那天我们在……啊……(问丙)哪儿吃的? | 前门大街,"都一处"啊! | |

唉!对啦!啊……你知道吗?"都一处"是在前门大街,一拐弯可就是鲜鱼口,口里不是有个卖烤鸭子的便宜坊吗?因为他那儿卖烤鸭子,是从他那儿飞出来的。 | 没听说过!卖烤鸭子的就满处飞烤鸭子?卖烧饼哪,就满处飞烧饼? | |

那您说这话不对,烧饼没翅膀,鸭子有翅膀呀! | 废话!烤鸭子也有翅膀?再说这鸭子没脑袋呀,没脑袋的鸭子能飞吗? | |

您说它不能飞,现 在它就飞上去啦! | 这更不像话啦! | |

你一听就像话啦,这是个巧劲儿。 | 巧劲儿?我问你怎么飞上去的哪? | |

你听着呀!烤鸭子,这个……烤鸭子你看见过没有? | 废话!烤鸭子谁没看见过呀? | |

烤的时候你看见过吗? | 不知道!我问你怎么飞上去的? | |

告诉你,烤鸭子是这么一个炉,就跟小房子似的,上头是铁条,底下是火,这鸭子有拿钩儿挂着脖子钩的,底下一烧,把这鸭子烤得直流油啊,这鸭子烤得就这样啦,憋得出不来气儿了,这鸭子:"哎哟!哎哟!……这可太热喽!实在受不了啦!"鸭子这么一想:我呀,飞了飞了吧!这不就飞了吗?这您明白了吧? | 我呀?更糊涂啦!宰的鸭子,又煺了毛,已经是死的了,让你这么一说,烤着半截儿这鸭子又活了?哎呀!这马褂儿给人家在意点儿穿吧!(给甲掸马褂儿) | |

你这人怎么这么死心眼儿啊?烤鸭子不是还是鸭子吗? | 就是鸭子,我问你,甭管死活,它没有翅膀,能飞不能飞? | |

噢!是这么回事!那天我们坐到楼上还没要菜哪,楼底下就出了事啦。 | 出什么事啦? | |

施家胡同孙五爷家里在便宜坊叫了一只烤鸭子。烤熟了,小徒弟给送走,要是两只鸭子好办,用扁担挑着,这是一只鸭子就得拿小扁担窝着,小徒弟出了鲜鱼口往南一拐,没留神,这扁担又杵在人家腮帮子上啦:"哎!你往哪杵啊?""没看见,对不起!""没看见,你长眼干吗的?"小徒弟也不会说话:"啊!碰一下也不要紧啊!""什么叫不要紧啊?"袖子一卷,拳头一晃,朝小徒弟脑袋上打来。小徒弟急了,抡起扁担就打,他忘了,后边还挂着一只鸭子哪,他这么一抡扁担,鸭子脑袋掉了,把鸭子给抡出去了。我们这儿坐的那地方正是临街的窗户,顺着顶窗正把这只鸭子抡进来。啪!正掉在我们这张桌子上,还热着哪。大家就说:"哎!烤鸭子会飞上来了!"你明白了吧? | 那怎么叫飞上来的哪?那是抡上来的呀! | 唉!对……就是这么回事! |

(拉丙)嗳……你这是怎么说话哪?烤鸭子会飞呀?越说越不像话了! | 你真成! | |

这马褂怎么样啊? | 再穿仨月,没关系! | |

那你说话也得留点儿神,干脆咱们走吧? | 这就走,再说两句。(向乙说)吃完饭,就回来啦,天热呀,夜里睡不着,就听外边嘟嘟嘟儿! | |

有蛐蛐儿叫? | 哎!你知道我爱玩儿蛐蛐儿呀,我赶紧起来,拿着扦子,罩子,到院里这么一听啊,嘟嘟嘟儿。 | |

在院里哪? | 没有,在门口儿哪! | |

啊! | 开开门到门口儿这么一听,这蛐蛐儿嘟嘟嘟儿跑啦! | |

跑哪儿去了? | 跑车站去了。追到车站,再一听,这蛐蛐儿嘟儿嘟儿到杨村了!我们两口子又追,追到杨村,一听,这蛐蛐嘟儿嘟儿到天津了!追到天津,一听,这蛐蛐嘟儿嘟儿到唐山了!追到唐山小山儿那儿,就听嘟儿嘟儿在那儿叫哪。我们两口子借来镐头就刨啊,刨呀!刨呀!一直刨到山海关,才把蛐蛐儿挖出来。这蛐蛐儿往外一翻,我一瞧啊,嗬!这个儿太大了!这脑袋,比这屋子小不了多少!连须带尾够十四列火车那么长!(甲解马褂儿纽扣,一边解一边听)这两根须,就跟两根电线杆子似的!俩眼睛,就跟两个探照灯似的! | |

结果怎样哪? | 怎么样啊!逮着了!弄线拴回来了。(甲脱马褂儿搭在丙的肩膀上,丙不知道还说)明儿您到我们家瞧瞧去,叫唤的可好听了:嘟儿嘟儿。 | |

行啦!行啦!你说的这都不像人话了!哪儿有这事啊? | 不信问他呀?他知道。 | |

好,好,(向甲)还得问你。 | ||

是不是有个蛐蛐儿,脑袋比这屋子小不了多少,还须带尾够十四列火车那么长,两根须跟俩电线杆子似的,俩眼睛跟探照灯似的。 | 是啊。有这么回事呀? | |

没有的事,胡说八道! | (问甲)嗳!我说的。 | |

你说的也不知道! | 怎么哪? | |

马褂儿给你啦! | ||

参考资料

作品版本

时间 | 逗哏(甲) | 捧哏(乙) | 腻缝(丙) |

|---|---|---|---|

2020年12月31日 | 孔云龙 | 郭德纲 | 于谦 |

2020年12月1日 | 尚九熙 | 郭德纲 | 于谦 |

2014年8月13日 | 高峰 | 郭德纲 | 栾云平 |

2013年10月7日 | 郭麒麟 | 郭德纲 | 于谦 |

2013年5月10日 | 朱云峰 | 郭德纲 | 于谦 |

2012年9月12日 | 岳云鹏 | 郭德纲 | 于谦 |

2012年8月12日 | 岳云鹏 | 朱云峰 | 曹鹤阳 |

2012年3月28日 | 岳云鹏 | 郑好 | 孙越 |

2011年7月19日 | 刘鹤春 | 杨鹤通 | 李云天 |

2011年7月17日 | 岳云鹏 | 谢天顺 | 孙越 |

2011年6月18日 | 谢金 | 高峰 | 栾云平 |

2011年5月20日 | 孔云龙 | 阎鹤祥 | 张鹤伦 |

2011年2月16日 | 赵云侠 | 李云杰 | 栾云平 |

2010年10月29日 | 岳云鹏 | 孙越 | 侯震 |

2008年5月16日 | 郭德纲 | 于谦 | 高峰 |

1982年 | 郭荣启 | 赵佩茹 | 马三立 |

1961年 | 刘宝瑞 | 郭启儒 | 马季 |

参考资料

艺术特色

《圆谎》移植改编的《扒马褂》,有某一类型人物,有矛盾冲突,台词推动情节发展,表现人物性格,按照戏剧三要素人物、冲突和语言分析,《扒马褂》有很强的戏剧性 。

一、特定的人物关系及各自分工

《扒马褂》有特定人物关系,扯谎人索取马褂进行要挟,圆谎人借穿马褂为之效劳,领衔人在撮合相互关系的组织冲突中,利用突出、放大、夸张的艺术手法,强化事物的根本性质,三个人物的表演动作,有了心理活动体现出的个性特征,各自明白了应该做什么,为什么做的动因,在如何做上塑造人物形象。

马褂原为清代满族的便服,为打仗方便,在马上穿的褂子,顾名思义就叫马褂,在民国时期升格为礼服。所以《扒马褂》会以"马褂"作为引发事件的核心。

《扒马褂》由羡慕人家穿马褂,爱慕虚荣借穿马褂,拿人家的向着人家为之圆谎,不情愿圆谎形成扯谎人要马褂,冲突中扒马褂,到最后圆谎者放弃圆谎脱马褂。马褂成为引发事件的核心,一条线索铺设而成,有关的印象活跃起来了,生活的习俗集聚起来了,角色的性格体现出来了,表演的欲望激发出来了。有马褂的没穿,没马褂的借穿,马褂成为人物的形象语言,概括了性格特征,渲染了场景气氛,贯穿了生活真实到艺术真实的创作过程 。

二、矛盾冲突情节发展的主要线索

从《圆谎》中获取到谎言圆谎的情节内容,改编后找到借穿马褂为之圆谎的行动目的,引发扯谎与圆谎的矛盾冲突。关于谎言圆谎的冲突事件,原笑话"我家一井,昨被大风吹往隔壁人家去了","井"是有形物体的固态,改为"骡子掉茶碗里烫死",不是固体而是活物。"骡子"是饲养的家畜,沏碗"热茶"御寒保暖,蝈蝈是冬天养的秋虫。边喝茶边观赏,情理上接近生活,蝈蝈掉茶碗里烫死,从感觉上能理解到活动神态。"他拿那骡子换那蝈蝈,烫死蝈蝈不就如同烫死那骡子一样嘛!"圆谎者为解释符合事理生拉硬扯,听起来更加滑稽可笑。原笑话"有人射下二雁头上顶碗粉汤",一句话一个错。改为"从窗外飞进一只烤鸭子,还没脑袋",一句话三个错。生活中常说"到嘴的鸭子飞了","煮熟的鸭子飞了",说鸭子飞是为了突出表现意想不到,而且又是烤鸭子还没脑袋,彰显了夸张的手法强化突出,为解释造成结果的引发条件增加了难度。扁担挂钩挂着送烤鸭,打架时用扁担抽人,鸭子脖子是糟的,抡起来断了,所以说成从窗户飞进来还没脑袋,根据现象强无作有地编造产生笑料。强迫解释增加了圆谎的难度,强化了人物冲突,三方都有各自的攻击目标进行辩驳争论,形成了互斥对立关系。表演艺术需要影响人的视觉和观感,以人物关系对立冲突的相互较量,形成情节发展的主要线索,通过表现冲突中的人物行动,塑造性格鲜明的人物形象。

矛盾冲突的设置需要特定的环境,圆谎内容的表现形式都是人们熟悉的社会生活,所共有的情绪和兴趣,相关的知识与趣味相融,既表现人际关系的某些本质,又有一定的文化含量。"骡子掉茶碗里烫死",所提到的茶馆、蝈蝈、葫芦、骡子,表现出丰富的市井生活,反映了老北京的风俗物事。茶馆是有钱人消遣,生意人集会的场所,因为虫鸟在茶馆结识,大家都是座上常客,话剧《茶馆》的数来宝中有一句"有提笼、有架鸟,说蛐蛐蝈蝈也都养得好"。蝈蝈是老北京冬天养的秋虫,品着热茶,听着蝈蝈悦耳的叫声极有趣味。提到的"三河刘"葫芦,"三河刘"本名叫刘显庭,是清代咸丰年间,河北省三河县人,故而叫"三河刘",他培养的葫芦相当名贵。骡子是当时的代步交通工具,电影《茶馆》中秦二爷到裕泰,就是骑着骡子来的。全聚德的挂炉烤鸭,便宜坊的焖炉烤鸭,都是为人们所熟悉的老北京明食。张寿臣老先生讲:"相声不能让听众费脑子。"选择大家熟悉的生活组织矛盾冲突,在生活真实的基础上,提取所需要的,表现所反映的,对大众生活的理解认知,欣赏者吸收内化引发共鸣,情感反应激起联想。

"骡子掉茶碗里烫死"和"从窗外飞进一只烤鸭子",包袱设计属于"刨着使",先有意料之外,听圆谎者解释如何使它发生在情理之中,结构上用先倒叙后顺叙的手法,将结局或结论放在开头,然后再叙述事情的变化经过,吸引观众带着难解的疑团细听下文,关注悬念的解决过程,以倒叙的整体式悬念精取主题 。

三、活的语言一碰就响

扯谎人利用马褂的所有权,言语行动带着一种高人一等的优越感,针对对方弱点要马褂时,表现得气势十足。"走行啊,你把马褂给我脱下来";"什么叫没白穿,我'赁'你的,我找你要钱啦?你把马褂给我";"马褂脱下来,脱、脱,我撕了它也不给你穿"。台词是口语结构,有明确的行动目的,表现出心理活动的反映过程,从听觉中就能感觉到人物的表情神态和景物画面。活的语言来自地道的生活用语,目的明确,坦言直露,不受修辞限制,只要符合人物身份、性格特点,有效地表达意思,鲜明的情感态度,带来的表演自然真实、简单足够 。

作品争议

起源争议

《扒马褂》作品中,"从窗户飞来一只烤鸭落到餐桌上"的笑话一说起源于元代杂剧《降桑椹蔡顺孝母》 ,另一说起源于《新镌笑林广记》中的《圆谎》 。