彭震中

彭震中,1979年12月生于武汉,2002年毕业于湖北美术学院国画专业获学士学位,2007年考取湖北美术学院硕士研究生,师从徐勇民教授。2010年毕业于湖北美术学院获文学硕士学位。

- 中文名 彭震中

- 出生日期 1979年12月

- 出生地 武汉

- 毕业院校 湖北美术学院

- 主要成就 第十一届亚洲艺术节 优秀奖

基本资料

彭震中,1979年12月生于武汉,2002年毕业于湖北美术学院国画专业获学士学位,2007年考取湖北美术学院硕士研究生,师从徐勇民教授。2010年毕业于湖北美术学院获文学硕士学位。现任职于湖北美术学院。

彭震中

彭震中 其作品被苏州美术馆、成都现代艺术馆、四川美术馆、湖北美术馆、安徽省博物馆、广西省博物馆、中国美术家协会、江苏省徐悲鸿研究会等艺术机构收藏。

获奖经历

2012年 "画说武当"全国中国画作品展 优秀奖(最高奖)

彭震中 纸本水墨

彭震中 纸本水墨 2012年 首届湖北艺术节优秀美术作品展 楚天文华美术奖

2012年 2012新水墨艺术邀请展

2011年 中国百家金陵画展(中国画)

2011年 第二届全国"徐悲鸿奖"中国画展 优秀奖

2010年 回顾与展望--湖北中国画艺术展

2010年 第七届深圳国际水墨双年展

2010年 全国中国画作品展 优秀奖(最高奖)

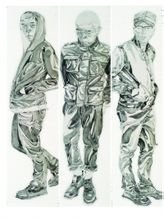

彭震中 《三人行》 纸本水墨

彭震中 《三人行》 纸本水墨 2010年 湖北省高校第四届美术与设计大展 金奖

2009年 第十一届全国美展

2009年 第七届全国体育美展

2009年 全国中国画作品展优秀奖(最高奖)

2009年 "感恩·重建"--纪念5.12汶川大地震一周年全国美术作品展优秀奖(最高奖)

2009年 "叙事中国"第四届成都双年展

2009年 首届全国"徐悲鸿奖"中国画展 铜奖

2009年 第十一届亚洲艺术节 优秀奖

2009年 "微观与精致"第二届全国工笔重彩小幅作品艺术展

2009年 GREEN当代艺术展

2008年 全国中国画作品展

观感

我有朋友曾问我在看传统中国画或水墨画的过程中究竟应以什么为观画的标准?看中国画尤其是水墨画又应该看到些什么?我且没有能力告诉我的朋友们一个万能的标准适用于全部的传统中国画抑或者水墨画。因为,现代以来,水墨画的发展很多,变化很大。就我自己而言,也仅仅依靠个人兴趣、研习美术史的发展脉络积累了些许的经验,或许可以这两个角度来判断某些作品。所以在这里我也仅就自己的观画经验介绍一种观画的方式,即"观笔",又可作"观用笔"。

笔杆细长、笔头层次分明的毛笔作为中国传统的书写与绘画工具,在一定程度上决定了画家要充分利用毛笔的"尖"、"腹"、"根"以及笔头的弹性,有效地控制笔头搅转并采取"按、摁、扭、转"在宣纸上形成不同的点、线,进而组成画面内容。画家通过中、侧锋之运笔,画出"象物"的线条。这些线条的形体,组织与书写、穿插与速度均可以折射其画家喜怒哀乐及其对事间万物的理解与诠释。唐代张彦远《法书要录》引东晋卫夫人《笔阵图》称:"多骨微肉者,谓之筋书;多肉微骨者,谓之墨猪。"书写粗笔道的字而不见筋骨,易犯此病。此话虽针对书法用笔,但"书画同源",书法用笔自是传统中国画与水墨画的用笔之要求。

清代布颜图在《画学心法问答》中道"问笔有筋骨皮肉四势,筋骨在内,皮肉在外,一笔之中何能全此四势?"意思就是一笔之中,既需筋骨在内支撑笔墨线条,又需要皮肉在外丰富圆满。宋代郭若虚也曾著述"又画有三病,皆系用笔。所谓三者:一曰板,二曰刻,三曰结"。板、刻、结这三个字在这里均是指用笔呆板不生动,画面效果尽失。

"用笔"作为画家自我规范的要求其实也在一定程度上对观画者提出了相应的审美原则。例如"骨法用笔"在对画家提出作画要求的同时,换一个角度实则告诉观画者,"用笔"若无"骨法"便称不上佳作,达不到"气韵生动"的效果。南齐谢赫将"骨法用笔"放在"气韵生动"之后,其它有关造型、色彩、构图等要求之前。按照我的理解,"气韵生动"更似品鉴标准,后五法则全是为了达成它的作画之标准。这都将"笔"的重要性摆在了创作与品鉴的最根本的位置上。

现代以来,传统中国画的题材得到拓展、构图方式发生转变,艺术家甚至在作画媒材诸如笔、墨、水之间进行了不断试验。并将传统中国画与水墨画在定义上进行区分,这些转变对于对水墨画的审美来说带来了新的挑战,过往的审美经验或许已经不足以支撑现 在的审美要求。但在观画过程中,对于"用笔"的审美与鉴赏仍是不可回避与忽视的重要观看之道。因为生发于毛笔、宣纸、墨、水的传统中国话亦或是水墨画仍旧离不开"真画一划,见其生气(张彦远《论顾陆张吴用笔》)"的审美判断。

社会评价

水墨画从笔墨表达上,通过水的应用,更充分的是体现墨象动感的状态,从而更好地表达作者的心态。从彭震中的作品中就能体现水与墨的完美所表达的审美取向,他的作品中有两个基本特点构成其艺术创作的鲜明特征。一是:以形态动势的确定自由组构画面,使其形成的动感造型成为突出的特征。作品中人物与车的形态组构,通过非稳定性的交织,表现了速度与动感,更好地传达出生命的力量,使画面充满朝气。二是:形态的动感通过大的笔触和大的墨块来表现,是此画的绘画语言特征。此画中,笔笔相扣,墨块浓淡相连,形成笔墨交响乐,展现出了动感与节奏的艺术运动墨象。

--叶军 (湖北美术学院 教授)

彭震中的作品很多,表达主题也不尽相同,但他通过多年的实践找到了自己独有的一套创作语言,极有个人特色。似乎和传统意义上的学院派水墨有所不同,他的画不拘泥于具体造型和用笔,你能更多读出的,是点线面的交织所形成的抽象图示。虽然在他的画作中我们依然能够感受出物象的具体形态,但更让我感兴趣的是他笔墨的熟练运用所营造的抽象空间,这也是他作品最吸引人的地方之一。另外,细品他的水墨画,亦让我读出类似国画和版画结合的语言特质,水印木刻中的黑白对比,位置经营,甚至一些偶然性的肌理和效果,似乎都可以他的画中细细品读出。

--徐小鼎(中央美术学院 博士)

彭震中的水墨之路,在以徐悲鸿、蒋兆和开创的写实型水墨基础上,经过十多年的钻研,个人风格愈发的清晰和明朗。

他这次呈现的水墨作品,从题材上而言,相当的广泛:有反映当代都市生活的;有以刻画建筑,包括历史建筑遗迹的;有以描绘时尚用品的,……不一而足。其次,从画面构图来讲,他亦是非常的讲究。除了常见的垂直、横向构图外,还有如仿宋人小品构图的,仿西方古典主义油画构图的等。再者,从画面笔墨效果言之,十分可贵之处在于他在用笔墨塑造形体之外,亦时刻不忘笔墨本身趣味的丰富性。这样,题材、图式和趣味便成了他经营和着力的地方,而恰恰题材、趣味和图式的差异又构成了水墨画的丰富性之表达,或许他的成功正在于此。

--曹贵(清华大学美术学院 博士)

彭震中的画作正是通过蒙太奇式的语言呈现来主观表达他对生活的思考,记录他身边的生活。但通过他独具匠心的组装拼接,那些本来互不关联的现实断片在新的语境中形成了新的关联,成为一种"被隐藏着的真实"形诸画面的新文本。这种真实当然不仅仅是拘泥于事物外表,更直达事物的本质。如此,在给人以视觉震撼的同时也给出了思想的启示。

--吴端涛(中央美术学院 博士)

媒体采访

"蒙太奇"式的水墨画

--彭震中作品解读

武汉《长江日报》编辑:梅 繁

梅繁(以下简称"梅"):面对你的作品,我最直接的印象是其中"写"的意味很重,这个"写"有两重互相关联的意思,一是"写意性",二是"书写性"。首先说"写意性",暂且不论你的绘画语言的传统与现代,整体上来看,你的画法若放到对于中国传统绘画的"工笔"与"写意"之粗略的判断标准中,当然还是属于"写意"一路。只不过,你的这种"写意",又吸纳了许多西方绘画的因素,比如《三人行》等作品中的人物形象,很明显受到西方式速写等的影响。你是如何将中国传统绘画中的"写意性"特征与西方速写中所常见的线条感及被高度概括的明暗关系等元素相结合起来的?

彭震中(以下简称"彭"):中国传统绘画讲究意象造型,以形传神,强调以书入画,这些必将使画面具有写意性。我平时所受的造型训练还是以西方的素描、速写为主,因而在作品中会看到西方造型因素的影子。至于明暗问题,在中国传统绘画中是很少提及的。我们看看郎世宁的作品,他就是将西方造型艺术中的明暗因素转接到中国传统绘画里,他的作品怎么看怎么觉得与中国的文化语境不融。在中国传统绘画中往往是弱化客观现实存在的明暗变化,根据艺术家主观意识来合理安排画面中墨色的浓淡变化,从而使画面具有一定的韵律感与节奏感。

梅:再来说"书写性"。虽然你作品的笔迹与传统水墨画中常见的那些描法皴法看起来不太一样,但显而易见都是一笔一笔地"写"出来的。众所周知,中国传统绘画讲究"字要写不要描,画亦如之"(清·王学浩《山南画论》),绘画中的这种"书写性"源自于书法用笔,进而演变成"笔法"这一核心概念,并最终成为了中国传统绘画品评体系中极为重要的标准。你如何看待"笔法"在当代水墨画中的位置?

彭:石涛讲得好"笔墨当随时代",每个时代都有自己的气息与面貌,绘画亦如此。同样是画人,今天的艺术家与唐代的艺术家在表现上就应该有所不同,时间跨度再缩短些,今天的艺术家与上世纪七八十年代的艺术家所画的风格分不出这种时间上的差异,那只能说明艺术是停滞的。中国传统绘画非常强调笔墨,根据不同对象的特征采用不同的笔法和墨法,这往往会形成一种程式化的方式来应对不同的物体。例如:用中锋来表现具有弹性的竹枝;侧锋或逆锋表现枯枝或山石等等,这些在某种层面上积累或是归纳出了一套规律和方法。但从另一方面来看,却束缚了艺术家的创造力,不应该谈到画山就立马想到如同套用某个公式般用干渴的枯笔在宣纸上皴来擦去,甚至是几十、上百年来都是如此。古人总结的这些笔法可能适用于当时,但是今天,山可能还是那座山,可人以及时代已发生了翻天覆地的变化,人的审美也随之发生着变化,看着千百年来相同的东西,人们的视觉会疲劳。这就要求水墨艺术家不能固步自封,要不断地去开拓去创新。

梅:在你的创作感言中一再强调艺术的"个性",造型语言的个性化,是水墨艺术在当下的发展中为许多人追求的东西。在你的作品中我们可以看到,你所擅用的这种水墨语言已经具备了一定的辨识度,你是如何找到这种个性化的语言的?能否简单描述一下这种语言的特色?

彭:我们说一个人有个性,是指他的言语乃至举手投足间都能让人感觉到与众不同。而故弄玄虚,装作有个性,只会让人觉得很浮夸,绘画也是一样。绘画语言的个性化是在自己不断追求的艺术感受中不经意间慢慢形成的。我经常用水墨去临摹工笔、油画、版画、雕塑等其他绘画样式,其目的,一来是想尝试扩大水墨语言的承载力,另一方面是想从其他艺术形式中找到有利于水墨发展的节点。

我曾经一度着迷于席勒的作品,尤其是被他画面中那极富个人魅力的人物造型所倾倒,所以,我在用水墨去临摹他的油画人物时,更多关注的是画面中的人物造型。但在这个过程里,我无意中对他作品里画笔在画面上运行时所留下的轨迹(肌理因素)产生了兴趣,那些画面上的肌理让人感觉到时间在画布上运行,同时也能追溯到他每一笔的起、承、转、合,就好比中国的书法艺术一样。这种时间在画面上停留的"墨迹"成了我后来水墨画创作中追求和研究的方向。

梅:你的作品的鲜明"个性",除了体现在刚刚谈到的"墨迹"上之外,还体现在构图的新奇上。你的很多作品都是由数格方块构成,将原本整体的物象人为地割裂开后又拼凑到一起,在这个拼凑的过程中几乎所有相邻的图像碎片之间都有些刻意的参差错落,你是否首先绘制一个完整构图的小稿,然后拆分成单位格,逐格独立绘画,最终拼贴组成一幅绘画?这种特殊的构成形式背后有何意味?

彭:这种打散重构的画面构成方式是受到一本摄影书中"蒙太奇"式作品的影响,当时正好在创作《骊影》系列,也正在为如何表现摩托赛车手瞬间的动感与力量感而犯愁。这张摄影作品给了我启发:几张经过组合后形成了一幅新的画面。虽然图片与图片间存在着错动,但整体上看还是一个可辨认的人的面部。新的组合方式打破了单一的画面形式,局部的错动显得画面更具动感。经过多种尝试,这种画面构成方式也逐渐运用到自己的创作中来了。从这个例子,我深刻体会到当初老师让我们多看与自己专业不同的书、多方面关注其他领域的用意了。

梅:在当今艺术观念变革的浪潮中,绘画与现实的关系始终是绕不开的话题。从你作品中常见的题材--越野摩托车运动、都市人物肖像等--看来,你倾向于创作与时代的结合。在你看来,绘画与现实应该是怎样的关系?

彭:你所说的现实,我可以理解为现实生活。我们常说"艺术源于生活,又高于生活",我们对自己周围的事物是最熟悉的,相应,感触也是最深刻的。艺术家只有对自己周围的生活有感触,才有可能产生去表现它的欲望,与此同时,所表现出来的对象才有可能让观者产生共鸣。与古人相比,今人已无法彻底做到归隐山林,也很难达到古人那般心境了;与古人相比,今人面临更多的物质诱惑,这些看起来似乎是"不利因素",但换个角度来看,这也正是区别于古人最好的地方。

梅:传统水墨画大多追求宁静、悠远的意境,而你的《骊影》、《蓝色天空》等系列作品中表现的却是速度与力量,且能够使用特殊的画面构成方式与绘画语言有效地表现出这种速度感与力量感。我们是否可以认为,这与刚刚谈及的你在图式、语言、题材等方面所进行的突破性的尝试,都是你为寻求水墨艺术的当代化发展而作出的努力?

彭:正如你所归纳的那样,目 前我是在从画面构成、笔墨语言以及表现题材等方面做着尝试,谈不上"突破性",因为今天很多水墨艺术家都在这些方面做着不懈的努力,我只是这支队伍中的一员。

相关介绍

《骊影》是形式感独特的作品,作者以苍辣的宿墨驱笔,将一位摩托车手运动员风驰电掣的霎那间固定了下拉,并进行了32块的错位组合,取得了令人耳目一新的形式构成感。不但体现了当代绘画不拘一格的创作形式,而且彰显了艺术家的平面设计意识。

其他信息

湖北美术学院 徐勇民