广州文化

广州文化历史悠久,在广州建城前已有土著越族的文化。秦朝建城后,中原文化随着南迁汉人源源不断地流入以广州为核心的珠江三角洲地区,并融合广州土著文化发育成为以中华文化为主体的广州文化。广州文化是中华民族文化的一个分支,也是广府文化、岭南文化的代表,并在古代广州商业、对外贸易发达的社会背景下繁荣,近现代西学东渐及民主革命的影响下创新和发展。在长期的社会生活中与外来文化相互交流、融会,逐渐形成具有浓烈地方色彩的文化。1982年被国务院公布为国家历史文化名城。

- 中文名称 广州文化

- 时间 1982年

- 地点 广州

- 国家 中国

- 源流 古代中原

简介

广州是国务院颁布的全国第一批历史文化名城之一,广州文化又是岭南文化的主体部分。

广州标志

广州标志 在漫长的历史长河中,许多名胜古迹如南越王墓、光孝寺、镇海楼、六榕寺、南海神庙、五仙观、怀圣寺、陈家祠、圣心堂、三元宫等,都是广州历史文化名城的见证。在融汇中外文化后,形成了独特的岭南文化:岭南画派、岭南建筑、岭南园林、岭南盆景、广东音乐、粤剧、粤菜、粤语以及城市景观、生活习俗等,都体现了岭南文化的风格。

粤语

粤语,发源于两广地区(广东、广西),也是在广东省、香港、澳门占有主流地位的方言,故称广东话或白话。自古以来,两广山水相连,人文相通。谈到粤语的发源地,专家大多都认为是发源于古代苍梧郡广信(古代广信,即是今广西梧州大部分地区和广东封开少部分地区)。古代苍梧郡地处今两广版图的中心,辖地相当于今之梧州、肇庆、贺州三地区。北有桂江(漓水)经灵渠通湘江连接长江水系。横贯两广的岭南母亲河珠江的主流西江,穿郡城而过。统领这一大片南中国土地的首府广信,其地位十分重要!

在学术上,广东话不等同于广东方言。广东话指的是发源于夏朝的汉族语言,也就是粤语。粤语”的“粤”字来源不是“广东省”简称,而是古代岭南的“南越国(南粤国)”,以及后世延伸而出广义的“两粤”。因此“粤语”不等于“广东话”,而其中的广州方言就是粤语的典型代表。

饮食文化

粤菜

粤菜源远流长,历史悠久。它同其他地区的饮食和菜系一样,都有着中国饮食文化的共同性。早在远古,岭南古越族就与中原楚地有着密切的交往。随着历史变迁和朝代更替,许多中原人为逃避战乱而南渡,汉越两族日渐融合。中原文化的南移,中原饮食制作的技艺、炊具、食具和百越农渔丰富物产结合,这就是粤式饮食的起源。粤菜起源于汉,就是凭借这段历史来说的。

粤菜即广东菜,中国四大菜系之一,由广州、潮州、东江三地特色菜点发展而成,是起步较晚的菜系,但影响深远,港、澳以及世界各国的中菜馆,多数是以粤菜为主。

粤菜注意吸取各菜系之长,烹调技艺多样善变,用料奇异广博。在烹调上以炒、爆为主,兼有烩、煎、烤,讲究清而不淡,鲜而不俗,嫩而不生,油而不腻,有“五滋”(香、松、软、肥、浓)、“六味”(酸、甜、苦、辣、咸、鲜)之说。时令性强,夏秋尚清淡,冬春求浓郁。

粤菜著名的菜点有:鸡烩蛇、龙虎斗、烤乳猪、太爷鸡、盐焗鸡、白灼虾、白斩鸡、烧鹅、蛇油牛肉等。

广州早茶

早茶,广州人把饮早茶称为“叹茶”,“叹”在广东话中是享受的喝早茶意

喝早茶

喝早茶 由此可见,喝早茶在广东人的心目中是一种愉快的消遣,在这个层面上来说与其他娱乐活动并无二致。

至今仍流传着“叹一盅两件”(即享受一盅香茶、两件点心之意)的口头禅。清早起来,口带涩味,饮杯香早茶,清净口腔,提提精神,唤起食欲,再食点心,更能品尝到各款点心的美味,确实是一种享受。

说起广东早茶的来源,要追溯到咸丰同治年间。当时广州有一种名为“一厘馆”的馆子,门口挂着写有“茶话”二字的木牌,供应茶水糕点,设施简陋,仅以几把木桌木凳迎客,聊供路人歇脚谈话。后来出现了茶居,规模渐大,变成茶楼,此后广东人上茶楼喝早茶蔚然成风。直到今天,广东早茶中茶水已经成为配角,茶点却愈发精致多样,这种传统文化随着广东经济的迅速发展不但没有消失的迹象,反而越来越成为广东人休闲生活中一道亮丽的风景线。

商业文化

海上丝路

丝绸之路是当时对中国与西方所有来往通道的统称,实际上并不是只有一条路。除了陆上交通以外,还有一条经过海路到达西方的路线,这就是所谓的海上丝绸之路。海上丝绸之路形成于秦汉

开创海上丝路

开创海上丝路 时期,发展于三国隋朝时期,繁荣于唐宋时期,转变于明清时期,是已知的最为古老的海上航线。

秦末,岭南地区由赵佗统治,史称南粤国,是当时少有的和平地区。当时岭南地区主要出产丝绸类纺织品,赵佗为寻找重要的军需物资铁资源开始谋求海上路线通往西方国家开展贸易。广州南越王墓中出土的希腊风格银器皿以及南粤国宫殿遗迹发掘出来的石制希腊式梁柱就是相当好的证明,证实了秦末汉初海上丝绸之路已经诞生,岭南地区向西方输出丝绸以换取各种物资,并且有希腊工匠来到中国参与了南粤王王宫殿的建造。

广州十三行

清代设立于广州的经营对外贸易的专业商行。又称洋货行、洋行、外洋行、洋货十三行。康熙帝二十四年(1685)开放海禁后,清廷分别在广东、福建、浙江和江南四省设立海关。粤海关设立通商的当年,广州商人经营华洋贸易二者不分,没有专营外贸商行。

次年四月间,两广总督吴兴祚、广东巡抚李士祯和粤海关监督宜尔格图共同商议,将国内商税和海关贸易货税分为住税和行税两类。住税征收对象是本省内陆交易一切落地货物,由税课司征收;行税征收对象是外洋贩来货物及出海贸易货物,由粤海关征收。为此,建立相应的两类商行,以分别经理贸易税饷。前者称金丝行,后者称洋货行即十三行。从此,洋货十三行便成为经营外贸的专业商行。名义上虽称“十三”,其实并无定数。

戏曲音乐

粤剧,原称大戏或者广东大戏,源自南戏,自公元1522年~1566年(明朝嘉靖年间)开始在广东、广西出现,是揉合唱做念打、乐师配乐、戏台服饰、抽象形体等等的表演艺术。粤剧每一个行当都有

越剧名伶·红线女

越剧名伶·红线女 各自独特的服饰打扮。最初演出的语言是中原音韵,又称为戏棚官话。到了清朝末期,知识分子为了方便宣扬革命而把演唱语言改为粤语广州话,使广东人更容易明白。

广东音乐:主要流传于珠江三角洲,是19世纪末及20世纪初在当地民间“八音会”和粤剧伴奏奏曲牌的基础上逐渐形成的。常规器乐有粤胡、秦琴、琵琶、扬琴、洞箫、喉管、笙及木鱼、铃。

初期仅有二弦、提琴、三弦、月琴、横箫,俗称“五架头”其演出场合较广泛,或为戏曲演出的垫场,或在茶楼、酒肆由流浪艺人表演,或为婚丧喜庆助兴,或为百姓自娱。大批粤乐家自编自创,已积累了数百首曲目。如《旱天雷》《雨打芭蕉》《双声恨》《步步高》《饿马摇铃》《连环扣》《赛龙夺锦》《平湖秋月》《孔雀开屏》《娱乐升平》《金蛇狂舞》等。

工艺美术

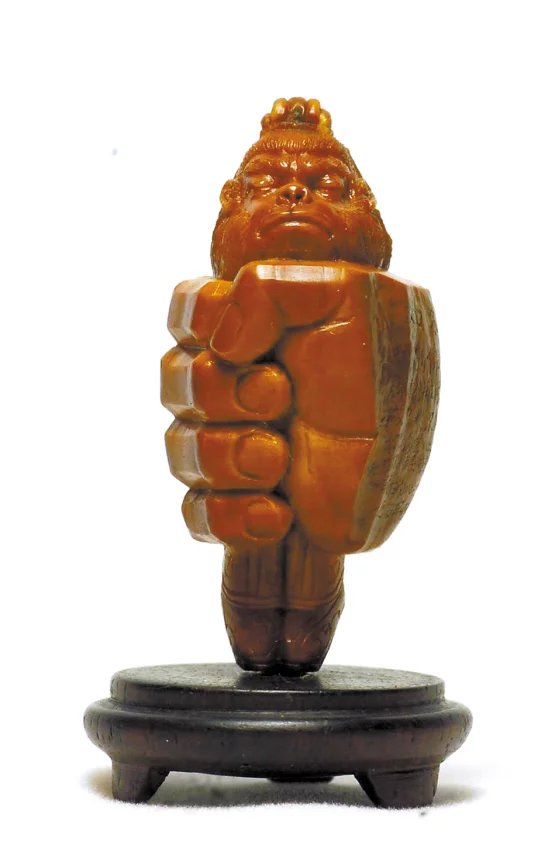

广雕

雕刻艺术在我国有悠久的历史,按雕刻的质体分类,可分为牙雕、玉雕、木雕、石雕、砖雕、骨雕等。广雕是指以广州为代表的具有岭南地方特色的雕刻工艺及其制品。广雕中最负盛名的是牙雕、玉雕和木雕。

广彩

广彩是广州地区釉上彩瓷艺术的简称,指广州烧制的织金彩瓷及其采用的低温釉上彩装饰技法。亦称“广东彩”、“广州织金彩瓷”。以构图紧密、色彩浓艳、金碧辉煌为特色,犹如万缕金丝织白玉,始于明代的广州三彩,到清代发展为五彩,并在乾隆年间逐步形成独特的艺术风格,至今已有300多年历史。广彩的全称是“广州织金彩瓷。广彩的生产始于清康熙年间,至今已有300多年的历史。当时广州工匠借西方传入的“金胎烧珐琅”技法,用进口材料,创制出“铜胎烧珐琅”,后又把这种方法用在白瓷胎上,成为著名的珐琅彩,这是广州彩瓷的萌芽。

广绣

广绣,全国四大名绣之一,历史上指广州、佛山、南海、番禺、顺德等地的刺绣品,即专指广府地区的刺绣工艺品,包括刺绣字画、刺绣戏服、珠绣等。

广绣作品有一个共同特点,远看非常醒目,近看又精细非常。清初,英国商人拿服饰图样到广州绣坊订绣品。因图样乃西方油画风格,绣工为绣得惟妙惟肖,便增加绣线种类及改革绣法,丰富绣品的表现力,使广绣技艺更加提高。

岭南画派

岭南画派是海上画派之后崛起的最成体系,影响最大的一个画派。创

岭南画派

岭南画派 始岭南画派人为高剑父,高奇峰,陈树人,简称"二高一陈"。它是岭南文化至具特色的祖国优秀文化之一,它和粤剧、广东音乐被称为“岭南三秀”,是中国传统国画中的革命派,是中华民族绘画史上的一个重要民族绘画流派。

“岭南画派”注重写生,融汇中西绘画之长,以革命的精神和强烈的时代责任感改造中国画,并保持了传统中国画的笔墨特色,创制出有时代精神、有地方特色、气氛酣畅热烈、笔墨劲爽豪纵、色彩鲜艳明亮、水分淋漓、晕染柔和匀净的现代绘画新格局。

民俗节庆

龙舟节

赛龙舟是端午节的一项重要活动,在中国南方十分流行,它最早当是古越族人祭水神或龙神的一种祭祀活动,其起源有可能始于原始社会末期。赛龙舟是中国民间传统水上体育娱乐项目,已流传两千多年,多是在喜庆节日举行,是多人集体划桨竞赛。史书记载,赛龙舟是为了纪念爱国诗人屈原而兴起的。赛龙舟不仅是一种体育娱乐活动,更体现出人们心中的爱国主义和集体主义精神。

乞巧节

广州的乞巧节独具特色,节日到来之前,姑娘们就预先备好用彩纸、通草、

纤云弄巧

纤云弄巧 线绳等,编制成各种奇巧的小玩艺,还将谷种和绿豆放入小盒里用水浸泡,使之发芽,待芽长到二寸多长时,用来拜神,称为“拜仙禾”和“拜神菜”。从初六晚开始至初七晚,一连两晚,姑娘们穿上新衣服,戴上新首饰,一切都安排好后,便焚香点烛,对星空跪拜,称为“迎仙”,自三更至五更,要连拜七次。拜仙之后,姑娘们手执彩线对着灯影将线穿过针孔,如一口气能穿七枚针孔者叫得巧,被称为巧手,穿不到七个针孔的叫输巧。七夕之后,姑娘们将所制作的小工艺品、玩具互相赠送,以示友情。

波罗诞

菠萝庙会起源于何时,今已难考证,一说是明朝,但从宋代刘克庄《即事》诗中的记载:“香火万家市,烟花二月时。居人空巷出,去赛海神庙。”当时庙会可能已经有了。在每年一度的“波罗诞”期,南海神庙周边地区乡民延续着古老的拜祭南海神的民间传统和习俗,祈求国泰民安,海不扬波,出入平安。因此说菠萝诞是一个具有千年悠久历史的民间节日,而且富有广州地方特色。它是珠三角地区最具影响力的民间庙会,蕴含了广州最有代表性的民俗民间文化元素,有着千年的历史文化传统。

迎春花市

广州美称“花城”,其一年一度的迎春花市,已为世人所瞩目。春节前夕,广州的大街小巷都摆满了鲜花、盆桔,各大公园都举办迎春花展,特别是除夕前三天.各区的主题街道上搭起彩楼,共起花架,四乡花农纷纷涌来,摆开阵势,售花卖桔,十里长街.繁花似锦,人海如潮,一直闹到初一凌晨,方才散去,这就是广州特有的年宵花市。