平行宇宙

平行宇宙。Parallel universes.

- 中文名称 平行宇宙

- 外文名称 Parallel universes

定义概论

平行宇宙

平行宇宙 平行宇宙是指从某个宇宙中分离出来,与原宇宙平行存在着的既相似又不同的其他宇宙。在这些宇宙中,也有和我们的宇宙以相同的条件诞生的宇宙,还有可能存在着和人类居住的星球相同的、或是具有相同历史的行星,也可能存在着跟人类完全相同的人。同时,在这些不同的宇宙里,事物的发展会有不同的结果:在我们的宇宙中已经灭绝的物种在另一个宇宙中可能正在不断进化,生生不息。

有学者描述平行宇宙时用了这样的比喻,它们可能处于同一空间体系,但时间体系不同,就好像同在一条铁路线上疾驰的先后两列火车;它们有可能处于同一时间体系,但空间体系不同,就好像同时行驶在立交桥上下两层通道中的小汽车。

提出背景

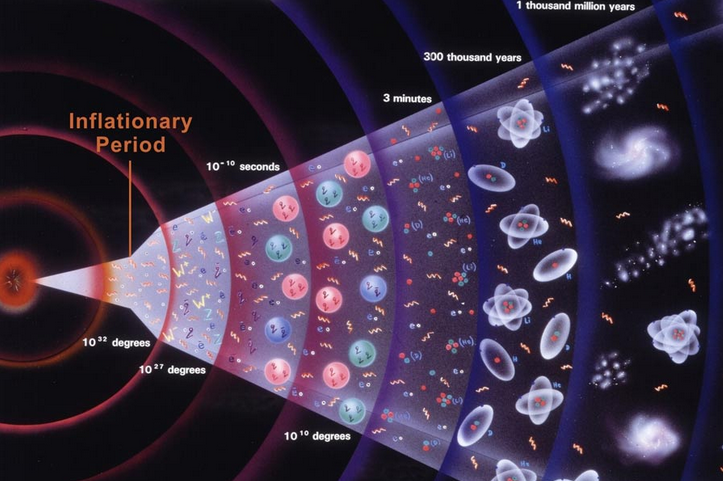

平行宇宙的概念,并不是因为时间旅行悖论提出来的,它是来自量子力学,因为量子力学有一个不确定性,就是量子的不确定性。平行宇宙概念的提出,得益于现代量子力学的科学发现。在20世纪50年代,有的物理学家在观察量子的时候,发现每次观察的量子状态都不相同。而由于宇宙空间的所有物质都是由量子组成,所以这些科学家推测既然每个量子都有不同的状态,那么宇宙也有可能并不只是一个,而是由多个类似的宇宙组成。

哥本哈根解释

从20世纪20年代起,许多物理学家都为量子力学提出了不同的“诠释”,目的是为测量问题提供一个可靠的解释,并能让人们理解波函数的坍缩。在量子力学中,微观粒子的状态用波函数(Wave function)来描述。当微观粒子处于某一状态时,它的力学量(如坐标、动量、角动量、能量等)一般不具有确定的数值,而具有一系列可能值,每个可能值以一定的概率出现(宏观物体处于某一状态时,它的力学量具有确定的数值)。也就是说,微观粒子的运动具有不确定性和概率性。波函数就能描述微观粒子在空间分布的概率。

平行宇宙

平行宇宙 物理学中著名的“单电子双缝干涉”实验正是微观粒子运动不确定性和随机性的体现。在这个实验中,单电子通过双缝后竟然发生了干涉。在经典力学看来,电子在同一时刻只能通过一条缝,它不可能同时通过两条缝并发生干涉;而根据量子力学,电子的运动状态是以波函数形式存在,电子有可能在同一时刻既通过这条狭缝,又通过那条狭缝,并发生干涉。但是,当科学家试图通过仪器测定电子究竟通过了哪条缝时,永远只会在其中的一处发现电子。两个仪器也不会同时侦测到电子,电子每次只能通过一条狭缝。这看起来好像是测量者的观测行为改变了电子的运动状态,这种反常的现象又作何解释呢,物理学家玻尔提出了著名的“哥本哈根解释”:当人们未观测时,电子在两条缝位置都有存在的概率;但是,一旦被测量了,比如说测得该电子在左缝位置,电子有了准确的位置,它在该点的概率为1,其他点的概率为0。也就是说,该电子的波函数在被测量的瞬间“塌缩”到了该点。

玻尔把观察者及其意识引入了量子力学,使其与微观粒子的运动状态发生关系。但观察者和“塌缩”的解释并不十分清晰和令人信服,也受到了很多科学家的质疑。例如,塌缩是如何发生的,是在一瞬间就发生,还是要等到光子进入人们的眼睛并在视网膜上激起电脉冲信号后才开始。

多世界解释

那么,有没有办法绕过这所谓的“塌缩”和“观测者”,从本应研究客观规律的物理学中剔除观察者的主观成分呢?

埃弗雷特提出了一个大胆的想法:如果波函数没有“塌缩”,则它必定保持线性增加。也就是说,上述实验中电子即使再观测后仍然处在左/右狭缝的叠加状态。埃弗雷特由此进一步提出:人们的世界也是叠加的,当电子穿过双缝后,处于叠加态的不仅仅是电子,还包括整个的世界。也就是说,当电子经过双缝后,出现了两个叠加在一起的世界,在其中的一个世界里电子穿过了左边的狭缝,而在另一个世界里,电子则通过了右边的狭缝。这样,波函数就无需“塌缩”,去随机选择左还是右,因为它表现为两个世界的叠加:生活在一个世界中的人们发现在他们那里电子通过了左边的狭缝,而在另一个世界中,人们观察到的电子则在右边。以“薛定谔的猫”来说,埃弗雷特指出两只猫都是真实的。有一只活猫,有一只死猫,但它们位于不同的世界中。问题并不在于盒子中的发射性原子是否衰变,而在于它既衰变又不衰变。当观测者向盒子里看时,整个世界分裂成它自己的两个版本。这两个版本在其余的各个方面是完全相同的。唯一的区别在于其中一个版本中,原子衰变了,猫死了;而在另一个版本中,原子没有衰变,猫还活着。前述所说的“原子衰变了,猫死了;原子没有衰变,猫还活着”这两个世界将完全相互独立平行地演变下去,就像两个平行的世界一样。量子过程造成了“两个世界”,这就是埃弗雷特前卫的“多世界解释”。

这个解释的优点是:薛定谔方程始终成立,波函数从不塌缩,由此它简化了基本理论。它的问题是:设想过于离奇,付出的代价是这些平行的世界全都是同样真实的。这就难怪有人说:“在科学史上,多世界解释无疑是目前所提出的最大胆、最野心勃勃的理论。”

发展历程

思想雏形

公元前5世纪,德谟克利特就提出“无数世界”的概念,认为“无数世界”是原子通过自身运动形成的。他说:“原子在虚空中任意移动着,而由于它们那种急剧、凌乱的运动,就彼此碰撞了,并且,在彼此碰在一起时,因为有各种各样的形状,就彼此勾结起来,这样就形成了世界及其中的事物,或毋宁说形成了无数世界。”

平行宇宙

平行宇宙 公元前1世纪,卢克莱修指出,在我们这个“可见的世界”之外还存在着“其他的世界”,居住着“其他的人类和野兽的种族”。

公元前4世纪,伊壁鸠鲁表述了世界多元性的思想:“存在着无限多个世界,它们有的像我们的世界,有的不像我们的世界。”“在一切世界里,都有我们这个世界里所见到的动物、植物以及其他事物。”

莱布尼茨提出了他的“可能世界”的概念,设想在必然世界(可观测的宇宙)范围之外还存在着无穷多个“可能世界”。他认为世界由无限的单子组合而成,单子之间没有因果关系,而是某种前定的和谐关系,单子虽然各自独立,但它们之间有品极高低的差异。莱布尼兹把某个现实事件的出现,例如,具体的人,阐释为许多单子组合的结果,各种不同的组合的结果与单子中更胜一筹的单子的主导作用有关。这意味着世界可以用不同的样子,任何事件都是偶发的,甚至整个宇宙也是如此。

正式提出

物理学家埃弗雷特提出了自己对量子测量问题的想法。他指出,在量子力学中,存在多个平行的世界,在每个世界中,每次量子力学测量的结果各自不同,因此不同的历史发生在不同的平行宇宙中。多世界解释认为,对测量装置的观察,会使得测量装置被分解为两个。并且在这个测量链上,这种分解会不断地进行下去。伴随着这种分解,一定有一个完全的宇宙的复制。也就是说,只要有一个量子测量发生,那么,每个宇宙分支,以及这个分支中的分量就会导致一个可能的测量结果。每个处在特殊宇宙分支中的人都会认为,他的测量结果和所处的宇宙是唯一存在的。也就是说,一次测量产生了一次新的宇宙。这些各自不同的新宇宙,除非完全相同,否则绝无重合的可能。这一理论的发表,标志着平行宇宙概念的正式提出。

研究现状

存在证据

英国天文学家称找到了支持平行宇宙论的证据。通过对宇宙微波背景辐射图的研究,他们发现了四个由“宇宙摩擦”形成的圆形图案,这表明我们的宇宙可能至少4次进入过其他宇宙。

平行宇宙

平行宇宙 2007年 8月,科学家在研究宇宙微波背景辐射(CMB)信号时发现了一个巨大的冷斑(cold spot),其中完全是“空”的,没有任何的正常物质或者暗物质,也没有辐射信号,为什么宇宙中会存在如此怪异的时空。为了寻找这个答案,科学家认为这是另一个宇宙的证据,冷斑现象可能使得宇宙学家推出一种结论,暗示人们所处的宇宙之外还存在平行宇宙。科学家通过普朗克望远镜观测到的辐射数据发现我们的宇宙可能是10亿个宇宙中的一个,第一次有证据显示平行宇宙是存在的。

普朗克望远镜绘制的地图显示了微波背景辐射的分布情况,科学家认为大爆炸后期残留的辐射均匀分布于宇宙空间中,尤其是在南天。北卡罗莱纳州大学教堂山分校理论物理学家劳拉·梅尔西尼-霍顿博士与来自卡内基·梅隆大学教授理查德·霍尔曼在2005年就预言了异常辐射的存在,并认为由于平行宇宙的存在导致了辐射分布异常。梅尔西尼-霍顿博士认为普朗克探测器的数据支持了平行宇宙存在的假设,这意味着在人们所处的宇宙之外还存在无限多的宇宙,正是由于其他宇宙的拖拽效应使得南天出现分布不均的辐射。

宇宙微波背景辐射信号中的巨大冷斑跨度差不多达到10亿光年,位于波江座方向上,理论物理学家劳拉·梅尔西尼-霍顿博士认为这是另一个宇宙的信号,如果该发现被证实,那么这将是人类有史以来在本地宇宙时空外发现的第一个宇宙。宇宙微波背景辐射来自于宇宙大爆炸后残留的信号,存在于微波波段,NASA的威尔金森微波各向异性探测器和斯隆数字巡天拍摄的图像也显示我们的宇宙存在巨大的空洞,这一证据在2004年就被科学家发现。

事实上,关于冷斑的问题已经成为天文学家研究的重点,后来的研究显示这片神秘的宇宙时空并非完全不存在物质,在其周围存在小规模的星系,比起其他天区的星系,这些星系的跨度以及辐射都十分小,计算表明,宇宙空洞附近天体的辐射量比宇宙中其他可见时空辐射量减少大约20%至45%。然而,为什么宇宙中会形成如此奇怪的时空呢?比如距离银河系80亿光年处就存在一个直径大约为90光年的宇宙空洞,当前的宇宙大爆炸以及宇宙形成理论很难解释为什么可以形成这些空洞,它们的形成机制至今依然是个迷。

梅尔西尼-霍顿博士为主的研究小组认为这是另一个宇宙存在的证据,根据弦理论预言,宇宙之外还存在其他宇宙,每一个宇宙都拥有独特的物理属性。另一种观点认为冷斑的出现与宇宙膨胀有关,作为引力长程作用的结果,宇宙中出现了大型空洞,之前观测到的大空洞出现在北半球的天区,科学家预测在南半球天区也存在一处巨大的冷斑,但是研究小组认为宇宙空洞的出现存在随机性。

根据普朗克探测器的数据,梅尔西尼霍顿博士认为自己的假设已经被证明,在人们所处的宇宙之外还存在更多的平行宇宙,由于这些宇宙的存在,导致了背景辐射的异常,这一切都体现在宇宙学理论无法解释的冷斑时空中。隶属于欧空局的普朗克空间望远镜具有非常高的观测精度,其绘制的精确CMB图像为科学家打开了一扇通往另一个时空的大门。

据《星期日泰晤士报》称,剑桥大学理论物理学教授马尔科姆·佩瑞认为,该发现有极高的可能来佐证“多重宇宙”的存在。他的同事天体物理学教授乔治·埃弗斯塔西欧对此也表示支持:“多重宇宙的论调现在听起来仍然让有些人感到怪异,这情况就像当年大爆炸理论的提出一样。不过,现今我们已经掌握了有力的证据,这必将彻底改变人们对于宇宙的认知。”

理论进展

2014年10月31日,物理学家称,“平行宇宙”的确存在,给不同版本的“我们”提供生存空间。不仅如此,平行宇宙之间还会相互影响,所以才会出现微观层面种种奇怪的物理学现象。英国格里菲斯大学和美国加州大学学者联合提出上述理论。他们认为,平行宇宙不仅存在,而且相互影响,并非各自独立地发展变化;而相互作用,恰好能够解释微观物理研究发现的粒子奇怪的反应。

格里菲斯大学物理学教授霍华德·威斯曼说:“大概在1957年左右,量子物理学界出现了平行宇宙的想法。照此推断,量子测量每进行一次,一个宇宙就会产生出新的分支宇宙。所以就产生了无数的可能性——在有的宇宙里,陨石没有砸中地球,恐龙们幸存下来。再换一个宇宙,澳大利亚就成了葡萄牙人的殖民地了。

此前,学者休·埃弗雷特发现量子粒子能够同时拥有两种不同的状态,因此提出了粒子以不同状态在不同世界同时存在的理论。按照这一理论,粒子在两种状态、两个世界之间不必二选其一,而是可以二者兼得。威斯曼和同事们认为,人们所处的宇宙不过是浩如烟海的众多的宇宙中的沧海一粟。这些宇宙同时存在,有的和人们所在的宇宙相似,有的则大不相同。威斯曼还表示,比较“靠近”的宇宙会相互排斥,增加相互之间的差异。

2015年,西班牙《趣味》月刊1月号报道,该领域最权威的两大专家、物理学家安德烈·林德和阿兰·古思认为,即便存在其他的宇宙,也是在离我们非常遥远的空间,我们永远不会与其发生接触;他们的同行保罗·J·斯坦哈特和尼尔·图罗克择坚持认为平行宇宙存在于不同的时间点;而马克斯·特格马克和已故科学家丹尼斯·夏默则认为其他的宇宙与我们所在的时空是彻底远离的。

研究前景

科学家将会有多种方法检验这些平行宇宙的理论,甚至可能排除其中的一些。在今后几十年,随着宇宙测量技术的巨大进步,通过诸如宇宙微波背景辐射探测、大尺度物质分布测量等,科学家会进一步限定空间的弯曲和拓扑结构,从而检验第一层平行宇宙理论。而更精确的暴胀测量,可以用来检验第二层平行宇宙的理论。天体物理学和高能物理学的共同进步,也会确定物理常量的微调程度,从而削弱或加强第二层的存在可能。如果全球制造量子计算机的努力能够成功.那么它将会为第三层宇宙的存在提供进一步的证据,因为它在本质上要利用第三层平行宇宙的平行性来做平行计算。相反,纠正不守恒的实验证据则会排除第三层。最后,现代物理的重大挑战,统一广义相对论和量子场论的成功或失败,会给第四层宇宙的研究带来更多启示。科学家可能最终找到一个和人们的宇宙相匹配的数学结构,也可能突然碰到不可思议的数学有效性极限,从而不得不放弃第四层。

类型层次

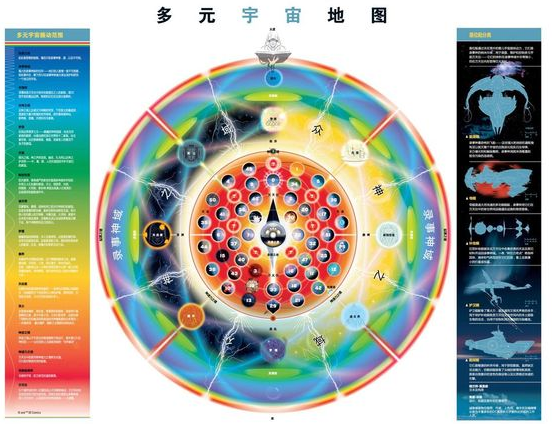

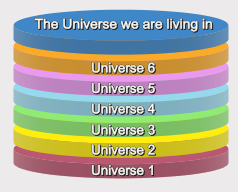

美国麻省理工学院的宇宙学家马克斯·泰马克(Max Tegmark)热衷于研究平行宇宙,他说道:“对于我来说最有意思的问题不是平行宇宙是否存在,而是到底有多少种平行宇宙。”在2003年的《科学美国人》杂志里,有一篇由他所写的关于平行宇宙的专文,文中他将平行宇宙分成四类。根据泰马克的分类,越处于上位的宇宙,越容易扩张,越容易涵盖处于下位层次的宇宙。

第一层次视界之外

如果空间是无限的,而且物质分布在大尺寸上是足够均匀的,那么即使最不可能发生的事情也必然发生在某处。特别地,应该存在无限多有人的行星,而且包括不是一个而是无限多和一样的外表、姓名、记忆的人。无限多和可观测宇宙大小一样的区域确实存在,在那里任何可能的宇宙历史都会实际存在。这就是第一层平行宇宙。

平行宇宙

平行宇宙 混沌暴涨理论(Chaotic Inflation Theory),可对无限的遍历的宇宙进行一般性预测。这个宇宙是无限的,应该包含了能实现所有初期条件的哈勃体积。

因此,无限的宇宙包含了无限数量的哈勃体积。他们虽然全部具有同样的物理法则与物理定数,但对于类似物质分布的配置却几乎与人们所处的哈勃体积不同。但是正因为存在着哈勃体积,超越事件视界(Event Horizon)的、结果类似的或者相同的配置的哈勃体积才得以存在。据体格马克测算,与人们居住的相同大小体积和配置的星体存在于距我们大约

115(比古戈尔普勒克斯大的数字)米的地方。这种推论假定了看似与哈勃状态一样形式的分布,但是实际上是什么样的分布都是可能的。这就意味着人们所特定的哈勃体积在实际上是唯一的存在。

第二层后暴胀泡沫

作为宇宙的膨胀理论变形的混沌暴涨理论,平行宇宙是以整体方式进行扩张的,这种扩张会一直持续下去。但是宇宙的某个领域却停止扩张,呈现各异的泡沫形态。这种泡沫就是不发达的第一层的平行宇宙。安德烈.林地及Vitaly Vanchurin计算得出此宇宙的数量是

10000000个计量单位。可能不同的泡沫都经历过原发的对称性的破裂,其结果是拥有了不同物理定数的不同性质。此层次包括了约翰·惠勒(John Archibald Wheeler)的振动宇宙论(Oscillatory Universe Theory)和李·斯莫林(Lee Smolin)的多产宇宙论(Fecund UniversesTheory)。

第三层量子力学中的多世界解释

休・埃弗雷特的多世界解释(MWI)是为数众多的主流量子力学的解释中的一个。作为量子力学的一个侧面,不是单个观测就可以绝对预测的。反而可能在更大范围引发不同的概率。根据MWI理论,这些不同的观测结果与不同的宇宙分别对应。如同摇动一个六面的骰子一样,其结果和量子力学的可观测量是一致的。与骰子的6面向相对应的6种宇宙得以显现。(更为正确的是,MWI理论中,尽管宇宙的存在具有单一性,但在向多元世界分裂后,他们通常是无法互相作用的。)

泰马克认为第三层的平行宇宙在哈勃体积内的含量并不比一~二层的平行宇宙概率大。事实上,在有相同的物理定数的第三层的平行宇宙中,由分裂而形成的所有的不同的世界在层次一的平行宇宙中的多个哈勃体积中都可以找到。泰马克做了如下阐述:第一层和第三层的唯一不同就是人的复体居住在哪里的差别。在第一层当中,居住在三次元空间的任何一个地方。在第三层当中,居住在无限次元的与希尔伯特空间(Hilbert Space)内的其他量子不同的世界中。同样,拥有不同物理定数的全部的层次二的泡沫宇宙在事实上,可以看作是在第三层的平行宇宙中在原发性的对称性破裂瞬间所产生的“世界”。

与多世界有关的观点包括了理查德·费曼(Richard Phillips Feynman)的复数历史(Multiple Histories)解释及H. Dieter Zeh的多精神解释(Many-minds interpretation)。

第四层终极集合

终极集合假说由泰马克自身所倡导。可以采用不同的数学结构进行记述的宇宙被认为是全部以对等的方式而实际存在的。不可观测的宇宙的不同的低能量的物理法则并不包括其中。泰马克倡导如下的观点。抽象数学是非常普遍的存在,(从人类的暧昧的语言中分离出来)无论以什么样的纯粹的语言都可定义的万物的通用理论(TOE)都脱离不了数学结构。比如,包含不同种类的实体(用语言的表述的话)及其关系(再用语言表述)的TOP不仅被数学者们称为集合论模式,通常也把该种集合论的模式看成是构成的形式体系。这就暗示了所有的可以想象的平行宇宙理论在层次四阶段可以被记述。因为层次四的平行宇宙包含了全部的其他的集合,从而成为了平行宇宙阶层的上限。导致了失去考虑层次五的平行宇宙的余地。

尤尔根·施密特胡贝尔(Jürgen Schmidhuber)提出了“数学的构造的集合”并没有被明确的定义这一不同意见。他只赞同构造性数学(Constructive mathematics),即通过电脑程序可以进行记述的宇宙表述。其中,输出位可以被控制在有限的时间内,控制时间的本身会因为库尔特的极限而受到程序的影响无法做出预测,但是由于非停止程序的原因,可以被记述的宇宙的表述非常明确的包含其中。另外,他对相对受限的可以进行极快运算的宇宙集合提出了明确的异议。

理论争议

无穷宇宙理论

无穷宇宙,在宇宙中存在有大量的可观测区(有着红色十字中心的红圈),我们的「宇宙」不过是其中的一个可观测区而已开放宇宙理论认为,我们目前所知的宇宙只是整个宇宙中可观测的一小部分,在这个部分之外,整个宇宙尚有无限大的未被观测的空间;根据相对论,光速为宇宙最快的速度,我们所看到的部分(可观测宇宙)为已经到达地球的光线,而我们所观测到的范围又被称做哈伯体积,哈伯体积直接取决于宇宙的年龄(因为若宇宙诞生于n年前,则能到达地球的光线最远只能在n光年处,再更远的光线则尚在路途上,故未能被地球上的观测者所观测),哈伯体积的膨胀是因为有越来越远处的光线到达地球

开放宇宙理论说明了第一类平行宇宙的可能性。

泡沫宇宙理论

泡沫宇宙理论认为存在有无限多的开放宇宙,而这些开放宇宙本身有着不同的物理常数,这些开放宇宙的“距离”比我们的开放宇宙的“边缘”还要远,意即这些宇宙存在于无穷远的地方之外。

泡沫宇宙示意图

泡沫宇宙示意图 这个理论由安德烈·林德最早提议,而泡沫宇宙理论本身能和暴胀理论在相当程度上契合,而这个理论本身牵涉到了宇宙可能是由某个“亲宇宙”的量子泡沫,中所诞生的可能,而这些量子泡沫产生于能量的起伏,这些能量的起伏可能会产生微小的“泡沫”和虫洞,若这些“泡沫”本身不是非常地巨大,则它们会像膨胀的汽球一般,到了最后消失无踪,不过如果能量起伏大于某个常数,那么这个泡沫就会不断地膨胀,甚而产生一个“子宇宙”,而“子宇宙”的体积可能会大到足以让宇宙大尺度结构存在的地步。

2005年,美国的理论物理学家Laura Mersini-Houghton和Richard Holman预言宇宙辐射存在不规则分布的原因是其他宇宙的牵引。普朗克天文望远镜的宇宙背景辐射图在理论上是分布均匀的,但实际结果显示南半部天空中存在一个强大的中心,以及一个无法用现有物理学知识解释的冷斑点。Mersini-Houghton认为这证实了自己的预测。

大反弹理论

根据回圈量子重力理论,大霹雳可能只不过是宇宙的膨胀和收缩时期组成的周期中,一个新的膨胀时期的开始而已,每个周周期开始于大霹雳、结束于大挤压(Big Crunch),而这个周期的轮回是无限的,这个模型被称为是振荡宇宙,在大霹雳之后宇宙膨胀,而之后在重力的作用之下宇宙开始收缩,然后接着是大挤压,在大挤压之后的下一次大霹雳被称为大反弹,虽然这个模型曾经一度被否决,但是膜宇宙论近年来已重拾此模型(振荡宇宙模型)。

在每个周期中宇宙可能会有不同的宇宙常数,而因此这些不同周期时的宇宙可视为第二种平行宇宙。

泡沫宇宙理论和大反弹理论使得第二种平行宇宙的存在成为可能。

量子力学的多世界解释

量子力学的多世界解释是一种主要的量子力学解释,在由此解释方式中的众平行宇宙共有一个关于时间的变数,而这些平行宇宙彼此之间有著相同的起源,而这些宇宙彼此之间的基本物理定律相同,但物理常数可能会有所不同,而它们亦可能处于不同的状态,而且这些宇宙彼此之间没有任何的联系,因此它们彼此之间没有任何讯息互通,这些宇宙彼此之间的关系由它们之间的叠加态决定。

此理论为第三类平行宇宙的基础。

M理论

根据M理论,我们的宇宙很可能是产生于11维薄膜的碰撞当中,基本上由此产生的宇宙可以和量子力学的多世界解释里所说的宇宙极为不同的宇宙。

由M理论可推出第四种平行宇宙的存在。

弦论地景

根据IIB型(Type IIB)的弦论,从十维弦论的世界到我们所知的四维世界有极多种的变换方式,而不同的变换方式会产生相当不同的宇宙。

问题批评

观点一

有些人认为平行宇宙理论缺乏对经验主义的关联性以及可测性,同时缺乏物理学上的证据和可否定性,因为这个理论以目前的科学方法无法证实或否定,而且这些理论目前而言太过形而上学且只是在数学结构上有可能而已;不过马克斯·铁马克注意到了对宇宙微波背景辐射和宇宙物质大规模分布的测量的改进可能会否定或实证其中两种的平行宇宙存在的可能性,并进而能证实或否定开放宇宙理论和混乱暴胀理论,意即平行宇宙理论最少在某种程度上是可测的。

平行宇宙

平行宇宙 观点二

一些人认为科学家的职责就是要在不涉及观察者的状况下对已观测的现象提出基本的解释。回归到人择原理在解释会建构出所谓的“懒惰出口”,而这些解释的种类包括了“很明显地为生命的存在微调过的宇宙参数”等等;不过李奥纳特·苏士侃宣称:某些形式的平行宇宙是无可避免的,在给出对现有宇宙状态的解释时,观测者效应是无法避免的而且得在其他的科学中获得解决。

观点三

洪志和认为,平行宇宙理论会被奥卡姆剃刀给排除,因为假设一些我们无法观测且无法看见的宇宙来解决我们所看见的,就像是带着额外的行李走到尽头一般;不过对此马克斯·铁马克反驳:“这四种平行宇宙的一个共同特征就是:默认平行宇宙的存在模型是最简单且最优雅的模型。如果一个人要否决这些多重宇宙的存在,他需要在实验上地对多重宇宙论的不支持,并且要加入以下的假定:有限空间、波函数崩溃和本体上的不对称是正确的,而这些过程会复杂化整个理论。因此我们的对于谁比较不优雅且较为浪费的裁决就变成了以下两者:多重宇宙或者是大量的文辞”。

观点四

有时有些人认为我们的宇宙是唯一可能存在的宇宙,因此讨论这些“其他的宇宙”是很明显地无意义的。爱因斯坦在思考其他种类的宇宙存在的可能性时,就提出了这个问题,关于宇宙结构是否只有一种可能的问题的解答的希望被认为在于理论上可统一全部物理理论的万物理论当中。

观点五

对于平行宇宙的观测证据的支援被认为来自于人择原理:“我们所观测到的宇宙对生命是友善的,要不然就不会被观测到。虽然这似乎是老调重弹,但是当生物体对物理法则和宇宙状况的敏感性、被考虑时,整个宇宙就是一个明显的证据;在另一方面,许多关键的物理常数似乎不会对于生物体造成严重的不适”;其他对于微调论证的批评是:就我们所知,在我们所知的物理常数之下可能还有更多的基本物理法则,而这些法则背后可能会有更多的参数存在,因此,给出这些定律,这些已知的物理常数未必落在生命许可的生存范围之内。

观点六

多重宇宙支持者经常对于常数如何从已定义的整体中选取感到茫然。假设存在个“定律中的定律”或者基本定律描述说常数如果被从一个宇宙到下一个宇宙中指定,那么我们不过只是将宇宙学的问题给往上移了一个等级而已,因为我们必须解释这个基本定律从何而来。另外,这个基本法则是无穷大的,因此我不过是把问题从“为什么是这个宇宙”给置换成了“为什么是这个基本法则”。在援引平行宇宙论时这似乎是一个要点,尤其当假定只存在一个宇宙和一个原理会更简易时更是如此;但在马克斯·铁马克的平行宇宙理论里,这个问题是被避开的,因为在那种状况当中,所有可能的基本理论被实行的,而且被用以描述真实存在的平行宇宙。

观点七

对于虚拟宇宙和平行宇宙之间的关系依旧是个问题。多数的科学家已经准备好要接受自觉机器的可能性,而有些人工智能学者甚至于已经说我们快要能制造自觉电脑了,在距离达让自觉生物住在虚拟世界方面仅剩一步之遥。对于那些生物而言,他们的“假”宇宙和我们的真宇宙可说是无分别的。因此我们应该将这些虚拟宇宙算在平行宇宙中吗?如果不是的话将我们自身存在的宇宙和这些虚拟宇宙划上等号有意义吗?

观点八

对于现有的平行宇宙论的最后一个问题是对于宇宙的定义。对多数的平行宇宙论者而言,宇宙是由物理法则和常数,以及初始条件定义的。这项论点可能会因为它的狭隘和沙文主义的性质而招致反对;对于将人类理解之外的事物予以分类也可能会招致批评。