山西威风锣鼓

山西威风锣鼓是一种汉族锣鼓艺术,最早被称为"锣鼓",老百姓俗称 "家伙",流传于山西晋南地区,以洪洞霍州汾西三县交界的下团柏村为中心,尤以临汾地区及周边县市为普遍。不仅有悠久的历史渊源,更有广泛的群众基础。它是集锣、鼓、铙、钗四种乐器合奏表演的一种汉族传统打击鼓乐,并融音乐、舞蹈、技艺于一体,是山西汉族民间鼓乐的代表。

山西的锣鼓文化有着悠久的渊源。锣鼓乐在山西省汉族民间音乐中是枝奇葩,光彩夺目,尤以威风锣鼓独占鳌头。

锣鼓最早用于敬神祭祀活动,或天旱求雨,锣鼓手擂鼓时赤着身体,以示虔诚。在霍州一带,传说尧王时代当地便有以鼓乐祭神的习俗。在临汾、洪洞一带,有关于尧王把两个女儿嫁给舜后,每年农历三月初三女儿回娘家,四月初八再到婆家,当地百姓都组织庞大的锣鼓队迎送,并相互竞赛,于是"威风锣鼓"应运而生。

- 中文名 山西威风锣鼓

- 地 区 山西

- 分 类 音乐

基本概 述

山西威风锣鼓山西威风锣鼓作为民间锣鼓艺术的一支,最早被称为“锣鼓”,老百姓俗称 “家伙”,流传于山西晋南地区,以洪洞霍州为中心,尤以临汾地区及周边县市为普遍。不仅有悠久的历史渊源,更有广泛的群众基础。它是集锣、鼓、铙、钗四种乐器合奏表演的一种民间打击鼓乐,并融音乐、舞蹈、技艺于一体,是山西民间鼓乐的代表。

山西威风锣鼓

山西威风锣鼓 基本简介

山西的锣鼓文化有着悠久的渊源。锣鼓乐在山西民间音乐中是枝奇葩,光彩夺目。尤以山西威风锣鼓威风锣鼓独占鳌头。《山海经·大荒东经》和《太平御览》582 卷引《帝王世纪》都记载了这样一则上古神话:黄帝与蚩尤作战时,蚩尤非常厉害,“铜头啖石,飞空走险”,长着一副铜头,把石头当饭吃,可以飞空走险。后来,黄帝得到了一种奇特的野兽,其名曰夔,“以其皮为鼓,撅以雷兽之骨,声闻五百里,以威天下。”最后通过“声震三千八百里”的鼓声,使蚩尤为之震慑,终于将其降服。这里,夔并非实有的动物,而是像龙、凤、麟一样虚拟的动物。人们认为,夔这种动物神奇无比,用它的皮制作的鼓,其响声具有震慑力,可以除妖降魔,使人避灾趋利。

锣鼓最早用于敬神祭祀活动,或天旱求雨,锣鼓手擂鼓时赤着身体,以示虔诚。在霍州一带,传说尧王时代当地便有以鼓乐祭神的习俗。在临汾、洪洞一带,有关于尧王把两个女儿嫁给舜后,每年农历三月初三女儿回娘家,四月初八再到婆家,当地百姓都组织庞大的锣鼓队迎送,并相互竞赛,于是“威风锣鼓”应运而生。

历史传说

相传,威风锣鼓起源于帝尧时期。

传说,有一天,帝尧路经临汾城北30公里处的周府村,正遇该村有户人家的羊生下一头独角怪兽。这怪兽性情忠烈,能识辨忠奸善恶,发现言论不正或行为邪恶者,即以独角顶撞。 帝尧将此兽视为祥瑞之兽,无价之宝取名为獬。羊獬村有一本古村史,村史的首页定着“羊獬村,羊獬村,尧王立世到如今民。”

后来,尧传位于舜,并将两个女儿娥皇与女英都嫁给了舜。每年,农历三月初三,羊獬村的人要敲锣打鼓把帝尧的两个女儿威威风风接回羊獬村的娘家,到了四月二十八,人们同样敲锣打鼓来到羊獬村,将他们接回婆家,两个村的人们竞相比赛迎亲队伍的隆重威风,俗称“接姑姑,迎娘娘”锣鼓声威震方圆数十里,久而久之,威风锣鼓就在这一带传开了。

表演特点

威风锣鼓是由鼓、锣、铙、钹组成的四个声部合奏形式。由于鼓声如雷,钹声清脆,锣鸣镗镗,威风凛凛,所以叫威风锣鼓。四个声部,各自独立,有分有合。不管出现哪个声部,鼓是核心,贯穿始终。一般铙可以伴以钹,出现重叠,而在铙击奏时,却不能出现钹的声音。因此通常说:“有钹就有铙、有铙却无钹”的道理。

威风锣鼓同其他民间打击乐一样,没有固定的音高,只有音响、节奏、力度、速度以及技巧,表乐曲的感情,她以连续击奏曲为主,富有色彩变化,其节奏稳健,强弱分明,声震长空,引人入胜。

第一,音响威风。看威风锣鼓,在未见其形时,早闻其声厂,而且如雷贯耳,非同凡响。其实它所使用的乐器很单纯,只有鼓、锣、铙、钹四件。传统配置比例是鼓2锣8铙4钹2。现在人数扩大,加大了鼓和锣的比例,使音响更加突出。演奏方法是鼓指挥,锣主奏,铙和钹分成两个声部,交替对奏。乐句处理多以“句句双”出现。上百面鼓,几百面锣,成百付铙钹,共鸣齐奏,音响如天地轰鸣,使人感受到当年李世民领兵征战的威风。由于节奏变化多样,有2/4 3/4 4/4, 还有 3/8 5/8出现,因而呈现多种色彩,让人感觉到趣味无穷,宏亮而不单调,刚劲而含有柔美。

第二,曲式威风。威风锣鼓的曲牌,既独立成章,又联缀成套。其多段体套曲一般分“帽头”“主体”“收尾”三个部份。曲式、句式、节奏多为行进式;曲牌名称亦大多从军事而来:“单刀赴会”、“三战吕布”、“四面埋伏”、“五马破曹”、“六出祁山”、“七擒孟获”等,演奏多从“擂鼓”开始,起伏相间,张弛结合,但又不离气势雄宏的主题,造成一种刀光剑影,兵刃相交的战场意境。

第三,场面威风。威风锣鼓的演奏多到几百人,一律古代士卒装束,摆开一个接一个的战阵,前后进退,左右开合;一忽而风卷残云,一忽而雨打枯叶;分开的象八卦,云集阴阳双合。那场面实在惊人,也着实感人。

第四,舞姿威风,队员在表演时,结合鼓点节奏场面变化,作出种种舞姿身段。鼓手有“左右开弓”、“马步冲击”、“穿插对打”、“开合斗打”;锣手有“反扣前冲”、“回扣后弓”;铙钹手有“大镲高翻”、“胸前空翻”,还有“单翻”、“双翻”、“斜叉”、“正叉”等,鼓锣镲在这里也变成刀枪剑,演奏员已成为将尉卒,威武雄壮,一股杀气,“舞”成了“武”。演奏中又巧妙自如地运用了“鼓花”、“锣花”、“铙花”,加之棰腕上的彩带装饰,整个场面又显得五彩缤纷,给予人以悦目舒畅之感,“武”又成了“舞”。

发展近况

威风锣鼓在短短的几年间3次进京献演。一次是在全国农运会上,一次是在国庆40周年电视文艺晚会,一次则是在1990年举世瞩目的第十一届亚运会开幕式上,三次表演,震惊了首都,震惊了全国和来自世界各国的朋友。威风锣鼓一举成为代表中华民族声威的艺术形式。中外文化名人和新闻工作者,纷纷撰稿评论,赞誉威风锣鼓是“中华民族传统的优秀文化遗产”,是“古今中外首屈一指的民族鼓乐”,是“黄河之魂”、“惊世之宝”,被称为“中华第一鼓”、“天下第一鼓”。从此,威风锣鼓不胫而走,纷纷邀请威风锣鼓队与锣鼓教练,为他们表演和传授技艺,所到之处,观众对威风锣鼓,无不赞口叫绝。

组织机构

山西省锣鼓艺术家协会,是全省知名锣鼓艺术家及锣鼓爱好者自己的组织,隶属于山西省文联,是山西省唯一具备法人资格的锣鼓专业民间组织。各地锣鼓从业者隶属于锣鼓艺术家协会。并根据个人专业素质及编排能力在锣鼓艺术家协会任职。除锣鼓艺术家协会外,并无任何国际认证及国家认证机构有能力对山西锣鼓从业人员认证。

代表人物

晋南威风锣鼓 2006年被文化部列为首批国家级非遗保护项目。<?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">?xml:namespace>

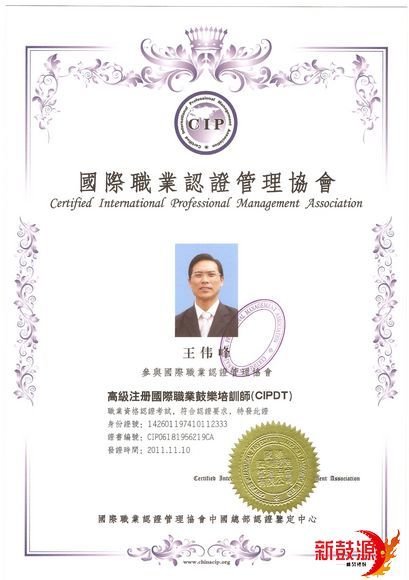

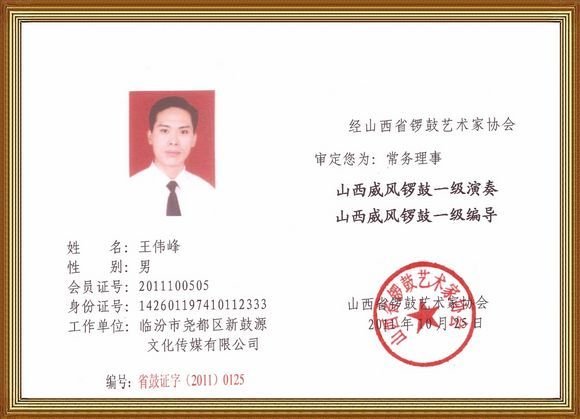

代表性传承人:王伟峰,男,1974年10月11日出生,汉族,1992年进入临汾市鼓乐艺术学校专业学习威风锣鼓,1994年进入临汾市鼓乐艺术团工作。2005年参与创作的《黄河雄风》一举夺得在山西临汾举办的民间鼓舞鼓乐大赛最高奖“山花奖”,2007年成立了临汾市尧都区新鼓源文化传媒有限公司,专业从事威风锣鼓培训、演出的工作。2012年,在第二届国际那达慕大会开幕式上,组建培训的500人鼓乐节目《击鼓而歌》,在热场表演中获得大会总导演陈维亚、以及音乐总监卞留念的高度认可。

原临汾地区锣鼓艺术家协会会员

山西省锣鼓艺术家协会常务理事

山西威风锣鼓一级编导

山西威风锣鼓一级演奏

cip国际职业认证高级鼓乐培训师

新鼓源文化传媒艺术总监

代表作品:

大型鼓乐:第二届那达慕大会500人《击鼓而歌》

大型鼓乐:北京怀柔第二届运动会开幕式300人《鼓舞飞镲》

威风锣鼓:《金盾战鼓》

威风锣鼓:《彝州战鼓》

威风锣鼓:《眉车雄风》

威风锣鼓:《爱里雄风》

威风锣鼓:《拆弹勇士》

威风锣鼓:《试训雄风》

威风锣鼓:《鼓舞盛世》

威风锣鼓:《海之魂》

舞台鼓乐:《厚土警魂》等

创作特点:紧扣时代主题、突出企业文化,彰显民族特色;不追求高、尖、难,突出表现节目创意。

执教特点:严肃活泼,劳逸结合;善于激发演员自发能动性,长于传授思想精髓。