宴山亭

《宴山亭》,词牌名。一作《燕山亭》。与《山亭宴》无涉。以宋徽宗赵佶词为准。双片九十九字。上片十一句五仄韵,下片十句五仄韵。

- 作品名称 宴山亭

- 创作年代 宋朝

- 文学体裁 词

- 作者 赵佶

词牌

《宴山亭》,词牌名。一作《燕山亭》。与《山亭宴》无涉。以宋徽宋赵佶词为准。双片九十九字。上片十一句五仄韵,下片十句五仄韵。上片第八句为上三下四句式。第九句二字,多为感叹词语,第十句首字领格,引领两个四言句。下片第二句首字领格。下片第八句为上三下四句式。下片第九句多为感叹词语。第十句为上三下四句式。此调有宋徽宋、毛圱、王之道、张雨诸词可校。

题解

赵佶的前期词作主要描写宫廷游乐生活,风调曼艳,辞采富丽,被俘北去后词风顿变为哀惋凄切,这首《宴山亭》据《朝野遗记》说是他的"绝笔",词中以美丽绝世的杏花被无情风雨摧折而凋零,来比喻自己一旦归为臣虏、横遭蹂躏的不幸命运,并用委婉曲折的笔法倾诉了他对故国山河的无限眷念,以及希冀成灰的绝望心情,词情真挚动人。王国维《人间词话》借尼采的话评赵佶词为"以血书者",并说此词"略似之"。

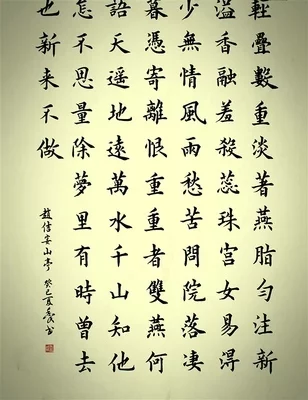

原词

裁剪冰绡①,轻叠数重,淡著胭脂匀注。新样靓妆②,艳溢香融,羞杀蕊珠宫女③。易得凋零,更多少、无情风雨。愁苦,闲院落凄凉,几番春暮。

凭寄离恨重重,者④双燕,何曾会人言语。天遥地远,万水千山,知他故宫何处。怎不思量,除梦里、有时曾去。无据,和梦也,新来不做。

注释

①冰绡(xiao):白色透明的丝绸,王勃《七夕赋》"引鸳杼兮割冰绡。"

②靓(jìng)妆:用脂粉妆扮。司马相如《上林赋》:"靓庄(同"妆")刻饬,便嬛绰约。"集解:"靓庄,粉白黛黑也。晋王虞《洛都赋》:"若乃暮春嘉褉,三巳之辰,而服靓妆,祓乎洛滨。"

③蕊珠宫:道家传说天上上清官有蕊珠宫,神仙所居。《十洲记》:"君治蕊珠贝阙。"

④者:同"这"。《开天传信记》"尝有投牒误书纸背,(裴)谞判曰:"者畔,那畔有这畔。"

译文

剪裁好白色的丝绸,轻轻叠成数层,又将淡淡的胭脂均匀的涂抹,时髦的漂亮衣服,艳丽的色彩融入四溢的清香,简直羞杀了天上的蕊珠宫的仙女。红颜易凋零,更何况,经历了多少无情的风雨 ,面对愁苦的情景,扣问凄凉的院落,还要经受几番春暮。

谁帮我寄去重重的离愁,这双飞的燕子哪里懂得人间的苦痛。天遥地远,万水千山阻隔,哪里知道故园今在何处?只有在梦中有时曾去。就连梦也难做成,因我痛苦的彻夜难眠。

作者简介

宋徽宗赵佶(公元1082一1135年),神宗第十一子.哲宗弟、元符三年(公元1100年)即位,宣和七年(公元1125年)金兵南侵,赵佶传位其于赵桓(钦宗),靖康二年(公元1127年),为金人俘虏北去,死于五国城(今黑龙江依兰)。他在政治上的昏庸无能、生活上的穷奢极侈和艺术上的多才多艺,以及亡国后的悲惨遭遇等方面,均与南唐后主李煜相类似。他曾于祟宁四年(公元1105年)建立国家音乐机关"大晟府",命周邦彦、万俟咏、田为等人讨论古音、审定古调、创制新曲,对北宋后期词章的繁荣起了很大的作用。赵佶工书善画,诗、文、词俱佳,著有《宣和宫词》三卷,已佚。《全宋词》录其词十二首。

词牌格律

定格对照例词:【北宋】赵佶《宴山亭·北行见杏花》(《燕山亭·北行见杏花》)

(上片)

中仄平平,平仄仄平,仄仄平平平仄(韵)。

裁剪冰绡,轻叠数重,淡着燕脂匀注。

平仄仄平,仄仄平平,中仄仄平平仄(韵)。

新样靓妆,艳溢香融,羞杀蕊珠宫女。

仄仄平平,仄平仄、中平平仄(韵)。

易得凋零,更多少、无情风雨。

平仄(韵),仄仄仄平平,仄平平仄(韵)。

愁苦!问院落凄凉,几番春暮?

(下片)

平仄平仄平平,仄中仄平平,仄平平仄(韵)。

凭寄离恨重重,这双燕何曾,会人言语?

平平仄仄,仄仄平平,平平仄平平仄(韵)。

天遥地远,万水千山,知他故宫何处?

仄仄平平,中中仄、中平平仄(韵)。

怎不思量,除梦里、有时曾去。

平仄(韵),

无据,

平仄仄、平平仄仄(韵)。

和梦也,新来不做。

说明:词牌格律与对照例词交错排列。格律使用宋体字排印,例词使用斜体字排印。词牌符号含义如下:

平:填平声字;仄:填仄声字(上、去或入声);中:可平可仄。逗号","和句号"。":表示句;顿号"、":表示逗。粗体字:表示平声或仄声韵脚字,或可押可不押的韵脚。下划线:领格字。『』:例作对偶;〖〗:例作叠韵。

赏析

此词为北宋徽宗皇帝在1127年覆国被掳往北方五国城,北行途中见杏花而托物兴感而作。上片摹写杏花以寄意。"裁剪"三句写杏花之花质冰洁如白绸剪裁剪,花瓣簇绽轻柔重叠,花色淡雅似胭脂匀染。"新样"三句以拟人手法将杏花比喻为"靓妆"新颖,艳香流融的美女,直令天界蕊珠宫仙女为之羞惭汗颜。"易得凋零",笔势陡转,写尽杏花遭受风雨摧折之凄凉愁苦。下片由感叹杏花凋落,转入自掳离恨。双燕不解人语,故宫天遥地远,怀乡思国,只有求之梦寐,如今梦亦不成,凄楚之至。借杏花之凋落,伤江山之陆沉;以归梦之难成,寓复国之绝望。全词托物咏怀,抒写故国沦亡之悲慨,幽咽委曲,伤感无奈,对故国沦亡一句悔恨与反思,又显见其情虽真而骨力乏弱。

典范词作

1.〔宋〕张镃《宴山亭·幽梦初回》 2.〔宋〕曾觌《宴山亭·河汉风清》

3.〔元〕张雨《宴山亭·鹤顶朱圆》