宋钧瓷

《陶雅》中"宋钧之紫,汗漫全体,晕成一片"及"内青外紫"。官钧的青蓝釉有别于北宋早期以神后镇刘庄窑为代表的民窑天青釉那样纯粹而匀净,大都是在深蓝色背景上布满近月白色汗珠状的流纹,少数烧得好的则遍布红紫色迂徊曲折的蚯蚓走泥纹,或在红紫色背景上遍布蓝白色流纹。这些特征正好与的记载相吻合。 北宋徽宗时期,钧瓷发展到了鼎盛时期。徽宗下令设立了专门为皇宫烧制珍品的"官窑",并把钧瓷列入皇室的"御用珍品",规定民间不得使用。而位于禹州市城北的宋官窑遗址,正是当年为皇室烧制珍品的地方。

- 中文名称 宋钧瓷

- 始于 唐朝

- 盛于 朝宋

- 解释 中国名窑奇珍宋元明清四朝宝瓷

钧瓷

入窑一色、出窑万彩、千年神奇窑变迷世人 !北宋徽宗时期,钧瓷发展到了鼎盛时期。徽宗下令设立了专门为皇宫烧制珍品的“官窑”,并把钧瓷列入皇室的“御用珍品”,规定民间不得使用。而位于禹州市城北的宋官窑遗址,正是当年为皇室烧制珍品的地方。

史料记载,每年皇室要从官窑精选三十六件珍品,对于剩余的产品要全部打烂,分别深埋于五个大坑之中,防止有人把打烂的瓷器碎片重新恢复。而负责此项工作的是朝廷的四品大员。由此足见宋徽宗对钧瓷的钟爱。也正是因为此,便有了“莫道世间黄金贵,不如钧瓷一把泥”、“雅堂无钧,不可自夸富”之说。

宋代钧瓷特点

宏源阁博物馆 藏

宏源阁博物馆 藏 钧瓷釉以釉层浑厚滋润,柔和匀净为特色,具有明快的流动感。釉色以红、蓝为基调,融熔一体,形如流云,灿如晚霞,变幻莫测,古人称其为“窑变”。

宋钧窑变工艺是一个复杂的过程。钧釉初尚天青或“色重而蓝”的天蓝,因在青料中加有铜质,经氧化、还原焰作用呈现红色,并与青色相互融合,形成青中带红、红里泛紫、紫中藏青或红、蓝、紫相间,犹如玫瑰,又像海棠,或似晚霞的瑰丽画面。这种青、紫并重的基本色调,主要以官办的钧窑为代表,具体表现为青蓝釉施于器内,红紫釉施于器外,也有内外皆施青蓝釉的;而且官钧的青蓝釉有别于北宋早期以神后镇刘庄窑为代表的民窑天青釉那样纯粹而匀净,大都是在深蓝色背景上布满近月白色汗珠状的流纹,少数烧得好的则遍布红紫色迂徊曲折的蚯蚓走泥纹,或在红紫色背景上遍布蓝白色流纹。这些特征正好与《陶雅》中“宋钧之紫,汗漫全体,晕成一片”及“内青外紫”的记载相吻合。

入窑一色,出窑万彩

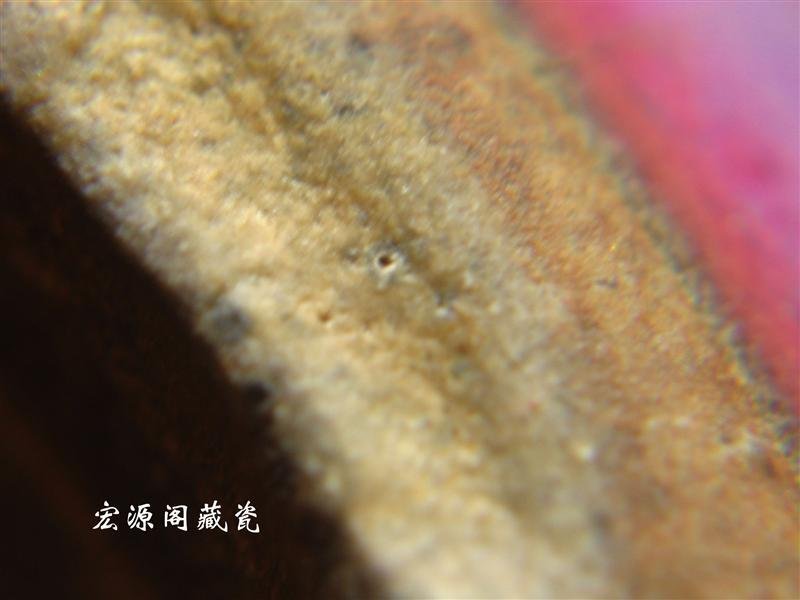

高倍镜下观察胎体

高倍镜下观察胎体 宋钧釉中的红色是由于还原铜的呈色作用,还含有一定数量的二氧化锡,而在天蓝釉、天青釉和月白釉中氧化铜的含量较低。宋钧的紫色釉斑,是在青蓝色釉上涂一层含有氧化铜的釉,在还原焰中煅烧,随着窑室温度的高低和还原气氛的浓淡变化,使釉料中的铜、铁元素呈现出不同的颜色,变化之多,难以尽述,古人曾用“入窑一色,出窑万彩”、“钧瓷无对,窑变无双”、“千钧万变,意境无穷”等词语形容钧瓷窑变色彩的丰富灵活、微妙神奇。

观察釉层

宏源阁博物馆藏

宏源阁博物馆藏 这是一百倍显微镜下观察到,宋代钧瓷吃土的情况。

钧瓷底部

宏源阁博物馆藏

宏源阁博物馆藏 古人曾用“入窑一色,出窑万彩”、“钧瓷无对,窑变无双”、“千钧万变,意境无穷”等词语形容钧瓷窑变色彩的丰富灵活、微妙神奇。