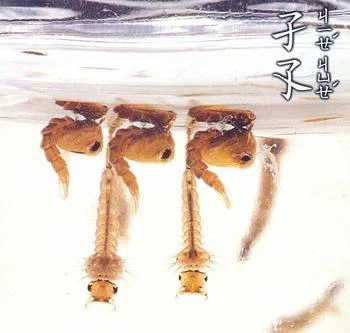

孑孓

孑孓(jié jué),蚊子的幼虫,是蚊子由卵成长至蛹的中间阶段,由蚊卵在水中孵化而成,身体细长,相对头部或腹部而言,胸部较为宽大,游泳时身体一屈一伸,俗称跟头虫。孑孓身体细长,呈深褐色,在水中上下垂直游动,以水中的细菌和单细胞藻类为食,呼吸空气。

- 中文名 孑孓[jié jué]

- 别称 跟头虫、方学虫

- 界 动物界

- 门 节肢动物门

- 纲 昆虫纲

史料记载

《尔雅·释鱼》"蜎,环"晋郭璞注:"井中小蛣蟩赤虫,名孑孓。"

清纪昀《阅微草堂笔记·滦阳消夏录四》:"景州一宦家子,好取猫犬之类,拗折其足,捩之向后,观其孑孓跳号以为戏。"

词语释义

●孑jié

ㄐㄧㄝˊ

◎单独,孤单:~然一身。茕茕~立。~遗生物(活化石)。

◎〔~孓〕蚊的幼虫。通称"跟头虫"。

◎古同"戟",古代兵器名。

◎孑jié

〈形〉

(1)(象形。小篆字形,象人缺右臂形。本义:缺少右臂)

(2)同本义[withoutright-hand]

孑:无右臂也。--《说文》

(3)孤单,单独[lonely]

胡有孑然其效戎翟也。--《国语·周语》

何孤行之茕茕兮,孑不群而介立。--张衡《思玄赋》

(4)又如:孑居(孑栖。独居);孑弦(单弦);孑轮(一辆车)

(5)小[small]。如:孑义(小仁小义);孑盾(兵车上用的小盾);孑孑(细行,小惠)

(6)剩余[residual]孑,余也。--《方言二》

(7)又如:孑黎(遗民;残存的百姓);孑余(剩余,残余)

(8)特立,出众。多指才能、人品等[outstanding]

孑,俊也。--《方言二》

孑孑干旄。--《诗·墉风·干旄》

(9)又如:孑杰(卓立,特出);孑然(特立,又指孤立,孤单)

词性变化

〈名〉

戟。古代的一种兵器[trident]

楚武王荆尸,授师孑焉,以伐随。--《左传·庄公四年》。杜预注:

"尸,陈也。荆亦楚也,更为楚陈兵之法。扬雄《方言》:'孑者、戟也。'"

◎孑然一身jiérán-yīshēn

[allalone]孤零零一个

我孑然一身,悲叹自己孤苦无告的处境

◎孑身jiéshēn

[solitary]独身,单身

孑身远遁

◎孑遗jiéyí

[survivor]残存者;遗民

三陷之后,城中无孑遗。--《明史》

◎孑:音ben,念第三声,赣州府客家方言,意指把出身不久的小孩,用手抱在怀里;

◎孓:音bi,念第四声,赣州府客家方言,意指把出身不久的小孩,用背带背在背上。

◎孑[livingfossil]活化石

生活习性

- 孑孓(jiéjué)由雌蚊在淡水中产的卵孵化而成。其胸部较头部及腹部宽大,游泳时身体剧烈的左右扭动,在水中上下垂直游动,以水中的细菌和单细胞藻类为食,呼吸空气。如库蚊(家蚊)的孑孓尾端具有1条长呼吸管,管端为呼吸器的开口。呼吸时,身体与水面成一角度,使呼吸管垂直于水面;按蚊(疟蚊)无呼吸管;孑孓尾端的呼吸器开口于身体表面,呼吸时身体与水面平行;若受惊,则马上潜入水底。孑孓经4次蜕皮后发育成蛹,初期蛹仍可活动,将羽化时则基本不可动,而后羽化为成蚊。

孑孓

孑孓

衍变过程

卵:蚊子的卵根据种类的不同可能产在水面、水边或水中三种不同的位置,水面上的如按蚊和家蚊,水边的如伊蚊。按蚊和家蚊约在二天内孵化,而伊蚊则在三至五天。

幼虫:蚊子的幼虫称为孑孓。孑孓用吸管呼吸。摄食有机物及微生物,口的刷毛会产生水流,流向嘴巴。这个时期约维持10~14天,经4次蜕皮后变成蛹。

蛹:蛹的形状从侧面看起来成逗点状。不摄食,但可在水中游动。靠第一对呼吸角呼吸。经二天完全成熟。

成虫:刚刚羽化的蚊子会排出蛹便,新出生的蚊子在翅膀没有硬之前无法起飞(羽化)。雄蚊在羽化后24小时之内其腹节第八节以后全部反转180°完成交配姿势。交配的动作因种类而有不同,有的黄昏时刻在田野广旷之处形成蚊柱作群舞。蚊柱不一定单纯由一种雄蚊聚集而成,往往有几种不同蚊种集合而成。此时雌蚊见到群舞光景,就飞近蚊柱与同种雄蚊交配离去。交配通常需要10-25秒。雌蚊一生只交配一次,交配后由雄性副腺分泌的液体,形成交配栓于雌性交配孔内,但逐渐溶解,约于24小时后完全消失。一生只交配一次,后其一生(100多天后)产下的卵尚可受精。

蚊子的平均寿命不长,雌性为3-100天,雄性为10-20天。蚊子有雌雄之分,雄蚊触角呈丝状,触角毛一般比雌蚊浓密。它们的食物都是花蜜和植物汁液。雌蚊需要叮咬动物以吸食血液来促进内卵的成熟。

孑孓

孑孓 蚊子的唾液中有一种具有舒张血管和抗凝血作用的物质,它使血液更容易汇流到被叮咬处。蚊子唾液中的物质,让被叮咬者的皮肤出现起包和发痒症状。

蚊子每次叮咬吸吮大约五千分之一毫升的鲜血,每次饱餐一顿之后,蚊子通常是在出生地2公里范围内活动,不过最远飞行距离可达180公里。

每只雌蚊子一生产卵总数约为1000-3000个,它们一般把卵子产于水面,两天后孵化成为水生的幼虫--孑孓。孑孓以水中的藻类为食,它们经历4次脱皮后才成长为蛹,漂浮在水面上,最终蛹表皮破裂,幼蚊诞生。蚊子的生活史包括卵、幼虫、蛹、成虫4部分,一般卵1-2天,幼虫期5-7天,蛹2-3天,成虫羽化至吸血产卵3-7天,整个世代1-2周左右。

孑孓

孑孓 用途:幼虫用作喂鱼饲料

传播途径

以下是寄生关系的起源有三条途径

1.由空间联系发展到食物联系。先有简单的共栖,再过渡到宿主体上,进而进到体内共栖,不同程度的共栖为发展营养联系建立基础。食物联系可能开始时只是一种对一方有利另一方无害的偏利共生。进一步发展可能出现一方依赖于另一方体液来维持生活,即发展为寄生关系;也可能双方彼此利用代谢产物,发展为互利共生关系。

2.通过捕食过渡到寄生。在自然界中尚保存过渡的痕迹。例如欧洲蛭纲中的平扁舌蛭(Glossiphoniacomplanata)是营自由生活的捕食者,整个地吞食小无脊椎动物;黄蛭(naemopis)在吞食小动物时和平扁舌蛭一样,但对大动物的攻击和吸血是暂时性的。居住在灌木丛中的山蛭(Hameadipsa)不再采用其它营养方式,而只依赖不时吸吮宿主血液的专性、暂时性寄生生活。尺蠖鱼蛭(Piscicolageometrica)的全部生命活动均在鱼的体躯上,只在繁殖期离开宿主。

3.第三条途径是未来的宿生物偶然的潜入体内,虽然寄主体内是暂时的生活地点,但对寄生物十分有利,成功为兼性寄生物。寄生关系从上述共栖、捕食和偶然寄生三条途径产生后,可以往不同的方向演化。寄生物和宿主的协同进化,常是使有害的"负作用"减弱,甚至于演变为互利共生关系。

防治

消灭孑孓生存环境有的居住环境差,周围死水多,需要经常喷药,这样不仅难度大,还会因此花费很多钱。所以不妨用及时清理垃圾,不要留死水,较为省心省力。

相关文献

《尔雅·释鱼》"蜎,环"晋郭璞注:"井中小蛣蟩赤虫,名孑孓。"

《尔雅》是中国古代最早一部解释语词的著作。它大约是秦汉间的学者,缀缉春秋战国秦汉诸书旧文,递相增益而成的。全书19篇,其中最后7篇分别是:《释草》、《释木》、《释虫》、《释鱼》、《释鸟》、《释兽》和《释畜》。这7篇不仅著录了590多种动植物及其名称,而且还根据它们的形态特征,纳入一定的分类系统中。《尔雅》保存了中国古代早期的丰富的生物学知识,是后人学习和研究动植物的重要著作。据史书记载,东汉初,窦攸由于"能据《尔雅》辨豹鼠",所以汉光武帝奖赏给他百匹帛,并要群臣子弟,跟从窦攸学习《尔雅》。郭璞更是把《尔雅》视为学习和研究动植物,了解大自然的入门书。他说:"若乃可以博物不惑多识于鸟兽草木之名者,莫近于《尔雅》。"

但是,《尔雅》成书较早,文字古朴,加上长期辗转流传,文字难免脱落有误,早在汉代就已经有不少内容,不易被人看懂。因此,在郭璞之前已经有犍为文学、刘歆、樊光、李巡、孙炎等人,为《尔雅》作注。郭璞从小就对《尔雅》感兴趣。他认为旧注"犹未详备,并多纷谬,有所漏略",于是"缀集异闻,会粹旧说,考方国之语,采谣俗之志",并参考樊光、孙炎等旧注,对《尔雅》作了新的注解。

《尔雅》的作者--郭璞,博学多才,一生不仅写了许多优美的文学作品,而且做了大量的注解古籍工作,为后人留下了丰富的文化遗产。他所注解的古籍有《山海经》、《穆天子传》、《尔雅》、《楚辞》、《三苍》和《方言》等等。这些古籍中,都包含有丰富的动植物知识。郭璞对这些古代典籍,尤其是《尔雅》的注解,对中国古代动植物学的发展,有着一定的影响。