奇恒之腑

奇恒之腑,<素问·五藏别论>曰:"脑、髓、骨、脉、胆、女子胞(子宫,卵巢),此六者,地气之所生也,皆藏于阴而象于地,故藏而不泻·名曰奇恒之腑·"其共同特点是它们同是一类相对密闭的组织器官,却不与水谷直接接触,即似腑非腑;但具有类似于五脏贮藏精气的作用,即似脏非脏。奇恒之腑,除胆属六腑外,都没有和五脏的表里配属关系,但有的与八脉相联系。奇恒之腑在女子为六个,而在男子为五个,其实,男女皆有"胞",不应只将女子胞规定为奇恒之腑之一。为了弥补男子的奇恒之腑也有六个,明清医学家加了"精室"这一脏器。

- 中文名称 奇恒之腑

- 典籍 《素问·五脏生成篇》

- 区分 "脑、髓、骨、脉、胆

- 古文 诸髓者,皆属于脑

奇恒之府,它们在形态上多属中空而与腑相似,在功能上则不是饮食消化排泄的通道,而且又贮藏精气,与臓的生理功能特点相类似,所以《素问·五藏别论》说:“脑、髓、骨、脉、胆、女子胞,此六者,地气之所生也,皆藏于阴而象于地,故藏而不泻,名曰奇恒之府。”

脑

脑居颅内。《素问·五脏生成篇》中的"诸髓者,皆属于脑",《灵枢·海论》中的"脑为髓之海",指出了脑是髓汇集而成,而且说明了髓与脑的关系。脑的功能,如《素问·脉要精微论》所说,"头者,精明之府"。清代的王清任的《医林改错》在前人认识的基础上,对脑的功能作了较为详细的论述,把忆、视、听、嗅、言等感官功能都归于脑。藏象学说将脑的生理和病理归于心而分属于五脏,认为心是"君主之官,神明出焉",同时,把人体的精神意识思维活动与五脏做了联系。

在修身修真学和道医中,对脑府的生理分析是以慧观为前提的一种理论性介绍,是以物元系统和体元系统为主的研究。例如在脑的物元系统中,从眉心入内正中之处是天门,而入内一寸为明堂,再入深一寸为洞房,再入一寸相当于脑组织中央之处为泥丸。舌内有金锁关,与舌相对,又名鹊桥。舌下有四窍,两窍通心为液,两窍通肾为气。鼻下的人中穴与金锁关相对,其间有督脉,乃是人之根本。

解剖形态

脑,位居颅腔之中,上至颅囟,下至风府(督脉的一个穴位,位于颈椎第1椎体上部),位于人体最上部。风府以下,脊椎骨内之髓称为脊髓。脊髓经项复骨(即第6颈椎以上的椎骨)下之髓孔上通于脑,合称脑髓。脑与颅骨合之谓之头,即头为头颅与头髓之概称。脑由精髓汇集而成,不但与脊髓相通,"脑者髓之海,诸髓皆属于脑,故上至脑,下至尾骶,髓则肾主之"(《医学入门·天地人物气候相应图》),而且和全身的精微有关。故曰:"诸髓者,皆属于脑"(《素问·五脏生成》)。头为诸阳之会,为清窍所在之处,人体清阳之气皆上出清窍。"头为一身之元首……其所主之脏,则以头之外壳包藏脑髓"(《寓意草·卷一》)。外为头骨,内为脑髓,合之为头。头居人身之高巅,人神之所居,十二经脉三百六十五络之气血皆汇集于头。故称头为诸阳 。

生理功能

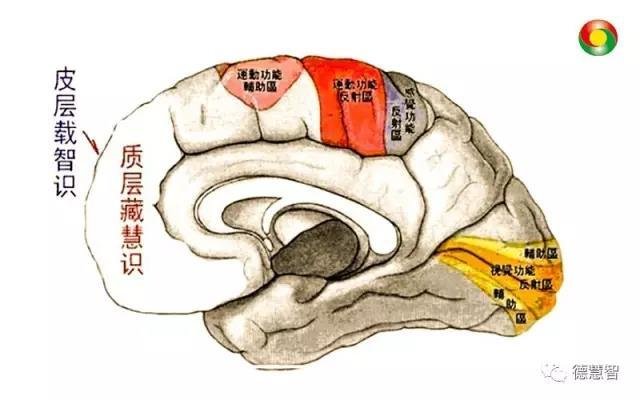

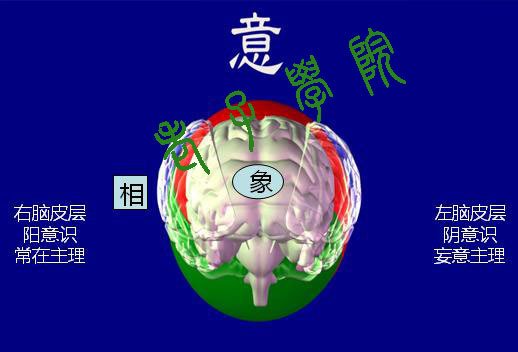

心藏神的体元,三个“我”,全都以大脑为它们的“办公室”,只是后天意识是在皮层,而阴我智识、阳我慧识则在质层,真我处于核心层。人的精神、意识和思维活动,眼耳鼻舌的视、听、嗅、味、言语应答、肢体活动等,均是脑的浅表层生理功能。质层则具备性慧功能,是生命中央决策控制性体的办公室。它们悄然地在办公室中,管理着阴我识神所不能管理的非前五根的功能。当能量具备时,直觉与灵感还可以穿透大脑皮层而透发。明代李时珍明确提出脑与精神活动有关,谓“脑为元神之府”(《本草纲目》辛夷条)。清代汪昂在《本草备要》中有“人之记性,皆在脑中”的记载。后来,王清任在前人认识的基础上,对脑的功能作了较为详细的论述,他在《医林改错》中说:“灵机记性在脑者,因饮食生气血,长肌肉,精汁之清者,化而为髓,由脊髓上行入脑,名曰脑髓。两耳通脑,所听之声归脑;两目系如线长于脑,所见之物归脑;鼻通于脑,所闻香臭归于脑;小儿周岁脑渐生,舌能言一二字。”他的这一认识,已把忆、视、听、嗅、言等后天感官功能皆归于脑,这种对脑功能在后天系统前六根的认识,相比较于《黄帝内经》只重视论述先天,是一种从无形有质全面转向有形有质的理论奠基。道医学和传统中医学的藏象学说,将脑的生理和病理统归于心而分属于五臓,认为心是“君主之官,神明出焉”,为“五藏六府之大主,精神之所舍也”。把人的精神意识和思维活动统归于心,故曰“心藏神”。同时,又分为六种不同表现的体元,即魂、魄、意、志、神,性。这六种体元内,前五种都属于神的级别,分别归属于五臟,但都是在心神的统领主持下而发挥作用。心神当中,阴我识神主导意识与随意肌系统,阳我丹元统领非随意肌系统和偶发性、间歇性地主持前六根,而其中的真我本性则处于完全被屏蔽的状态中。六种体元各有作用,如心藏神,主喜;肝藏魂,主怒;脾藏意,主思;肺藏魄,主悲;肾藏志,主恐等。其中脑的生理和病理特别与心、肝、肾的关系更为密切。因此,对于精神意识思维活动异常的精神情志病,决不能简单地认为是心主神明的病变,而与其它四臟无关;对于脑的病变,也不能简单地责之于肾,而认为与其它四臓无关。

总之,脑具有精神、意识、思维功能,为精神、意识、思维活动的枢纽,"为一身之宗,百神之会"(《修真十书》)。脑主精神意识的功能正常,则精神饱满,意识清楚,思维灵敏,记忆力强,语言清晰,情志正常。否则,便出现神明功能异

眼耳口鼻舌为五脏外窍,皆位于头面,与脑相通。人的视、听、言、动等,皆与脑有密切关系。"五官居于身上,为知觉之具,耳目口鼻聚于首,最显最高,便于接物。耳目口鼻之所导人,最近于脑,必以脑先受其象而觉之,而寄之,而存之也"(《医学原始》)。"

脑的功能,如《素问·脉要精微论》说:“头者,精明之府。”《灵枢·大惑论》中将眼的结构名称及与脑的关系也作了说明,曰:“五藏六府之精气,皆上注于目而为之精,精之窠为眼,骨之精为瞳子,筋之精为黑眼,血之精为络,其窠气之精为白眼,肌肉之精为约束,裹撷筋、骨、血、气之精而与脉并为系,上属于脑,后出于项中。”《灵枢·大惑沦》还把视觉的病理变化与脑联系起来,曰:“故邪中其项,因逢其身之虚,其入深,则随眼系以入于脑,入脑则脑转,脑转则引目系急,目系急则目眩以转矣。”再如《灵枢·海论》说:“髓海不足,则脑转耳鸣,胫酸眩冒,目无所见,懈怠安卧。”《灵枢·口问》也说:“上气不足,脑为之不满,耳为之苦鸣,头为之苦倾,目为之眩。”这是把视觉、听觉以及精神状态的病理变化与脑联系起来了。脑、耳、目都在头部,脑之“不满”则可导致耳鸣、目眩以及精神萎顿。

脑为元神之府,散动觉之气于筋而达百节,为周身连接之要领,而令之运动。脑统领肢体,与肢体运动紧密相关。"脑散动觉之气,厥用在筋,第脑距身远,不及引筋以达四肢,复得颈节膂髓,连脑为一,因遍及焉"(《内镜》)。脑髓充盈,身体轻劲有力。否则,胫酸乏其功能失常,不论虚实,都会表现为听觉失聪,视物不明,嗅觉不灵,感觉异常,运动

总之,脑实则神全。"脑者人身之大主,又曰元神之府","脑气筋人五官脏腑,以司视听言动","人身能知觉运动,及能记忆古今,应对万物者,无非脑之权也"(《医易一

脑与五脏的关系

脏象学说将脑的生理病理统归于心而分属于五脏,认为心是君主之官,五脏六腑之大主,神明之所出,精神之所舍,把人的精神意识和思维活动统归于心,称之曰"心藏神"。但是又把神分为神、魂、魄、意、志五种不同的表现,分别归属于心、肝、肺、脾、肾五脏,所谓"五神脏"。神虽分属于五脏,但与心、肝、肾的关系更为密切,尤以肾为最。因为心主神志,虽然五脏皆藏神,但都是在心的统领下而发挥作用的。肝主疏泄,又主谋虑,调节精神情志:肾藏精,精生髓,髓聚于脑,故脑的生理与肾的关系尤为密切。肾精充盈,髓海得养,脑的发育健全,则精力充沛,耳聪目明,思维敏捷,动作灵巧。若肾精亏少,髓海失养,脑髓不足,可见头晕、健忘、耳鸣。甚则记忆减退、思维迟钝等症。脑的功能隶属于五脏,五脏功能旺盛,精髓充盈,清阳升发,窍系通畅,才能发挥其生理功能。心脑相通:"心脑息息相通,其神明自湛然长醒"(《医学衷中参西录,痫痉癫狂门》)。心有血肉之心与神明之心,血肉之心即心脏。"神明之心……主宰万事万物,虚灵不昧"(《医学入门·脏腑》),实质为脑。心主神明,脑为元神之腑;心主血,上供于脑,血足则脑髓充盈:故心与脑相通。临床上脑病可从心论治,或心脑同治。脑肺相系:肺主一身之气,朝百脉,助心行血。肺之功能正常,则气充血足,髓海有余,故脑与肺有着密切关系。所以,在临床上脑病可以从肺论治。脑脾相关:脾为后天之本,气血生化之源,主升清。脾胃健旺,熏蒸腐熟五谷,化源充足,五脏安和,·九窍通利,则清阳出上窍而上达于脑。脾胃虚衰则九窍不通,清阳之气不能上行达脑而脑失所养。所以,从脾胃人手益气升阳是治疗脑病的主要方法之一。李东垣倡"脾胃虚则九窍不通论",开升发脾胃清阳之气以治脑病的先河。肝脑相维:肝主疏泄,调畅气机,又主藏血,气机调畅,气血和调,则脑清神聪。若疏泄失常,或情志失调,或清窍闭塞,或血溢于脑,即"血之与气并走于上而为大厥";若肝失藏血,脑失所主,或神物为两,或变生他疾。脑肾相济:脑为髓海,精生髓,肾藏精,"在下为肾,在上为脑,虚则皆虚"(《医碥·卷四》),故肾精充盛则脑髓充盈,肾精亏虚则髓海不足而变生诸症。"脑为髓海……髓本精生,下通督脉,命火温养,则髓益之","精不足者,补之以味,皆上行至脑,以为生化之源"(《医述》引《医参》)。所以,补肾填精益髓为治疗脑病的重要

总之,脏象学说认为,五脏是一系统整体,人的神志活动虽分属于五脏,但以心为主导:脑虽为元神之府,但脑隶属于五脏,脑的生理病理与五脏休戚相关。故脑之为病亦从脏腑论治,其关乎于肾又不独责于肾:对于精神意识思维活动异常的精神情志疾病,决不能简单地归结为心藏神的病变,而与其他四脏无关。对于脑的病变,也不能简单地仅仅责之于肾,而与其他四脏无关

胆

胆,居六腑之首,又隶属于奇恒之府。胆与肝相连,附于肝之短叶间;肝和胆又有经脉相互络属,而互为表里。胆有金之精水之气,其色青。胆气充足者必然不容易内惊于神。胆内主持工作的体元名为龙曜,字含明。在慧观下当其以物元显形时,则形状如龟蛇混合之体,当以小童形貌显象时,则着九色锦衣,以绿色为主。由于胆亦受水气,与坎同道,故又不可完全同于六腑。合于膀胱,亦主毛发。《黄庭经·内景经》曰:“主诸气力挂虎兵,外应眼瞳鼻柱间,脑发相扶亦俱鲜。”

《灵枢·本输》称“胆者,中精之府”,内藏清净之液,即胆汁。胆汁味苦,色黄绿,由肝之精气所化生,汇集于胆,泄于小肠,以助饮食消化,是脾胃运化功能得以正常进行的重要条件。《东医宝鉴》说“肝之余气,泄于胆,聚而成精”,是指胆汁的化生来源而言;《素问·宝命全形论》说“土得木而达”,即是以五行学说的理论来概括肝胆和脾胃之间存在着克中有用、制则生化的关系。胆汁的化生和排泄,由肝的疏泄功能控制和调节。若肝的疏泄功能正常,则胆汁排泄畅达,脾胃运化功能也健旺。反之,肝失疏泄,导致胆汁排泄不利,影响及脾胃的运化功能,而出现胁下胀满疼痛、食欲减退、腹胀、便溏等症;若胆汁上逆,则可见口苦、呕吐黄绿苦水;胆汁外溢,则可出现黄疸。

总之,胆的主要生理功能是贮存和排泄胆汁。胆汁直接有助于饮食的消化,故为六腑之一;因胆本身并无传化饮食的生理功能,且藏精汁,与胃、肠等腑有别,故又属奇恒之府。

髓

定义

奇恒之腑之一,包括骨髓和脊髓。髓由肾精所化生,与脑相通,有充养骨骼、补益脑髓的功能

解剖形态

髓,是骨腔中一种膏样物质。髓因其在人体的分布部位不同,又有名称之异。髓有骨髓、脊髓和脑髓之分。髓藏于一般骨者为骨髓。藏于脊椎管内者为脊髓,脊髓经项后复骨(指第6颈椎以上的椎骨)下之骨孔,上通于脑。汇藏于脑的髓称为脑髓。故曰:"脑为髓海,……乃聚髓处,非生髓之处。究其本源,实由肾中真阴真阳之气,酝酿化合而成,……缘督脉上升而贯注于脑"(《医学衷中参西录·脑气筋辨》)。脊髓和脑髓是上下升降,彼此交通的,合称为脑脊髓。故滑伯仁说:"髓自脑下注于大杼(足太阳膀胱经的经穴名,位于背部,当第1胸椎棘突下旁开一寸五分处--作者注),大杼渗入脊心,下贯尾骶,渗诸骨节"(《难经本义》)

生理功能

1.充养脑髓:髓以先天之精为主要物质基础,赖后天之精的不断充养,分布骨腔之中,由脊髓而上引人脑,成为脑髓。故曰脑为髓海,"诸髓者,皆属于脑"(《素问·五脏生成篇》)。脑得髓养,脑髓充盈,脑力充沛,则元神之功旺盛,耳聪目明,体健身强。故曰:"内肾之命门,为生髓养脑之元气也。其精中之精气,上养脑神,精中之柔液,统养百骸;其液出脑,由项贯督人脊,旁络全体"(《医经玉屑》)。先天不足或后天失养,以致肾精不足,不能生髓充脑,可以导致髓海空虚,出现头晕耳鸣、两眼昏花、腰胫酸软、记忆减退,或小儿发育迟缓、囟门迟闭、身体矮小、智力动作迟钝等症状

2.滋养骨骼:髓藏骨中,骨赖髓以充养。精能生髓,髓能养骨,故曰:"髓者,骨之充也"(《类经·脏象类》)。肾精充足,骨髓生化有源,骨骼得到骨髓的滋养,则生长发育正常,才能保持其坚刚之性。所以说:"盖髓者,'肾精所生,精足则髓足;髓在骨内,髓足则骨强,所以能作强而才力过人也"(《中西汇通医经精义·上卷》)。若肾精亏虚,骨髓失养,就会出现骨骼脆弱无力,或发育不良等症状

3.化生血液:精血可以互生,精生髓,髓亦可化血。"肾生骨髓,髓生肝"(《素问·阴阳应象大论》)。"骨髓坚固,气血皆从"(《素问·生气通天论》)。可见,中医学已认识到骨髓是造血器官,骨髓可以生血,精髓为化血之源。因此,血虚证,常可用补肾填精之法治之

脉

《灵枢·经脉》中说:“人始生,先成精,精成而脑髓生,骨为干,脉为营,筋为刚,肉为墙,皮肤坚而毛发长。谷入于胃,脉道以通,血气乃行。”从这里可以看出,作为《黄帝内经》组成部分的《灵枢》,早在数千年前就已经将人体生理隐显物质和组织作了系统全面整体性的论述。从这里的“脉道以通,血气乃行”,可以看出古人是用“脉道”一词将血管、经络、脉线囊括在一起论述的。脉道既含显也括隐,阴阳共论,其中的“道”既言玄道,也含通道、通路、隧道之意。经脉一词中,“经”为隐态物元生理组织,“脉”为显态物源生理组织。修身修真学为了理论研究分类的方便,将“经脉”一词专述物元生理组织系统的经络、八脉道、七丹线窍,请读者注意区分。

与五脏的关系

"肾主身之骨髓"(《素问·痿论》),肾生髓,"肾不生则髓不能满"(《素问·逆调论》)。髓由肾精所化生。肾中精气的盛衰与髓的盈亏有密切的关系。脾胃为后天之本,气血生化之原,"五谷之精液和合而为膏者,内渗于骨空,补益脑髓"(《灵枢·五癃津液别》)。水谷精微化而为血。髓可生血,血亦生髓。故髓的盈亏与脾胃有关。气、血、精、髓可以互生,故髓与五脏皆相关,其中以肾为最

骨

骨有贮藏骨髓和支持形体的作用。

女子胞

女子胞,又称胞宫,即子宫,位于小腹部,在膀胱之后,呈倒梨形。女子胞是发生月经和孕育胎儿的器官。慧观下的子宫,其中的体元,主持着子宫内精、气、血的功能。在物元结构中,左右卵巢和子宫体皆有物元的气脉通于阴蹻上方三窍。下丹田有两窍上通于内肾中,内肾有窍经气脉通于尾闾。脐内则有七窍通于外生殖器中,乃精、炁、神耗损之窍。故脐门内又称为生门。

女子胞其主要功能为主持月经和孕育胎儿。 中医认为,女子胞的生理功能主要与心、肝、脾、肾以及冲任二脉有关。这是因为其主持月经、孕育胎儿的功能无不与血、精有关。而心主血,肝藏血,脾统血,肾藏精,任主胎胞,冲为血海。在病理上,当各种因素导致上述脏器、经脉功能异常,即影响女子胞的功能,引起月经失调与不孕。

女子的月经来潮和胎儿的孕育,是一个复杂的生理活动过程。主要有如下三个方面的生理因素。

1.“天癸”的作用

生殖器官的发育,全赖于“天癸”。“天癸”是肾中无形有质的精气充盈到一定程度时的产物,具有促进后天性腺组织发育而至成熟的生理效应。因此,在“天癸”的促发下,女子生殖器官才能发育成熟,月经来潮,为孕育胎儿准备条件。反之,进入老年,由于肾中精气的衰少,而“天癸”亦随之而衰少,甚至衰竭,则进入绝经期,“形坏而无子”。如《素问·上古天真沦》说:“二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子。·. . . ··七七,任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。”可见“天癸”的至与竭,是月经来潮与否的前提条件;“天癸”的至与竭,能引起冲、任二脉的相应生理效应。

2.冲、任二脉的作用

冲、任二脉,同起于胞中。冲脉与肾经并行,与阳明脉相通,能调节十二经脉的气血,有“冲为血海”之称;任主胞胎,在小腹部与足三阴经相会,能调节全身的阴经,有“阴脉之海”之称。十二经脉气血充盈,才能溢入冲、任二脉,经过冲、任二脉的调节,注入胞宫,而发生月经。冲、任二脉的盛衰,受着天癸的调节。幼年时期,肾中精气未盛,天癸未至,故任脉未通,冲脉未盛,没有月经;人至老年,由于天癸逐渐衰竭,冲、任二脉的气血也逐渐衰少,而进入绝经期,出现月经紊乱,以至经绝。临床上,由于某些原因引起冲、任二脉失调时,即可出现月经周期紊乱,甚至不孕等症。

3.心、肝、脾三臓的作用

心主血、肝藏血、脾为气血生化之源而统血,对于全身血液的化生和运行均有调节作用。月经的来潮和周期以及孕育胎儿,均离不开气血的充盈和血液的正常调节。因此,月经的来潮与心、肝、脾三臓的生理功能状态有关。若肝的藏血、脾的统血功能减退,即可引起月经过多,周期缩短,行经期延长,甚至崩漏等症。若脾的生化气血功能减弱,则月经的化源不足,可导致月经量少,周期延长,甚至经闭。若因情志所伤,损伤心神或影响肝的疏泄功能,也都能导致月经失调等病理现象。综上所述,月经来潮的生理是一个复杂的过程,并不只单一的因素影响,而更多的是与全身的整休情况和精神状态有关。从臓腑、经络等生理功能来说,主要的是与心、肝、肾和冲、任二脉的关系最为密切。

精室

精室又名男子胞,为生殖之精的产生和贮藏之处。位置在直肠之前,膀胱之后,关元和气海之间,主要包括现在解剖学所说的睾丸、附睾、前列腺和精囊腺等。精室与肾相通,为肾之外系--睾丸之所系。督脉、任脉、冲脉同起于此。精室的主要生理功能是产生生殖之精和分泌排泄精液,故精室的功能主要与肝、肾二脏及督脉、任脉、冲脉的关系密切。