大基山北朝摩崖刻石

大基山海拔478米,自山谷至山顶分布历代摩崖刻石24处。北魏光州刺史、著名书法家郑道昭于公元512年在此山留下宝贵题刻12处,均刻在山内险峻的摩崖之上,主要刻石有《登大基山诗》、《中明之坛》等,同云峰山郑道昭刻石成一体,同为国际书法旅游专线,每年接待日本书法团体约600人次,1998年被国务院定为国家级重点文物保护单位。

- 中文名 大基山

- 别名 道士谷

- 保护级别 国家级重点文物保护单位

景点简介

大基山海拔478米,自山谷至山顶分布历代摩崖刻石24处。北魏光州刺史、著名书法家郑道昭于公元512年在此山留下宝贵题刻12处,均刻在山内险峻的摩崖之上,主要刻石有<登大基山诗>、<中明之坛>等,同云峰山郑道昭刻石成一体,同为国际书法旅游专线,每年接待日本书法团体约600人次,1998年被国务院定为国家级重点文物保护单位。

大基山又名道士谷,上千年来,是道士、道姑修身养性的好去处,至今仍留有道观庙宇古迹,宋末元初著名道士、全真教七真人之一邱处机曾在此修炼,并在西山摩崖留有题刻。

背景

大基山北朝摩崖刻石

大基山北朝摩崖刻石 大基山北朝摩崖刻石

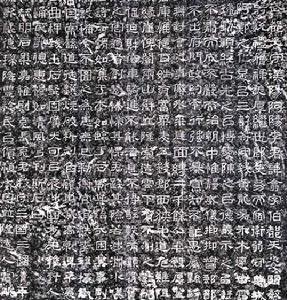

在中国书法史上,有一个奇特的现象,即气势恢宏的北朝摩崖刻石;特别是大字刻石,多分布在山东;一处是跨莱州、平度、青州三市四山(云峰山、天柱山、大基山、玲珑山)的“云峰刻石”;一处是集中在鲁中南山区的摩崖刻经,包括泰山经石峪、新泰徂徕山,邹城铁山、岗山、葛山、尖山、峄山,汶上水牛山的各种佛经刻字。1995年,东平县二洪顶又发现了大面积的摩崖刻经。

“云峰刻石”书镌于郑道昭父子任职光州(治掖县)刺史期间。郑道昭系名门望族的荥阳郑氏。他的前半生生活在北魏旧都平城(今山西大同市),后半生主要活动在新都洛阳。永平三年(510年),年近60的郑道昭出任光州刺史,三年后转青州刺史。郑道昭深受儒学熏陶,晚年仕途坎坷,壮志未酬。来到天之一隅的东莱故地,一腔郁闷之气得以发泄。到职后,先是在天柱山刊出上碑,接着在云峰山觅佳石复刻下碑,借以颂扬荥阳郑氏和其父郑羲。又常于公务之暇,率僚佐,携道俗,徜徉于四山之上,设斋筑坛,谈经论道,吟诗挥毫,寄情山林,留下了30余处摩崖刻石。北齐河清二年(563年),道昭第三子祖述亦任光州刺史,往寻父迹,不胜感慨,亦有诗铭刻于摩崖。四山与郑氏父子有关的摩崖共41种。

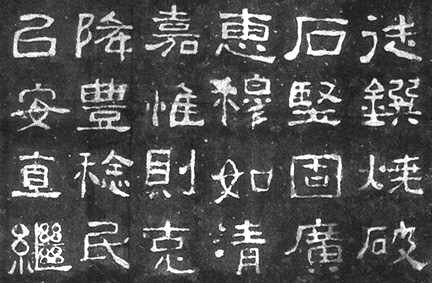

云峰刻石是魏碑书法的代表作品之一,其地位历来多有评述。清代包世臣说:“北碑体多旁出,《郑文公碑》字独真正,而篆势、分韵、草情毕具。……真文苑奇珍也”(《艺舟双楫·历下笔谭》)。康有为品评北朝刻石时,将云峰刻石称作圆笔之极轨,列入妙品上(《广艺舟双楫》)。叶昌炽称誉《郑文公上、下碑》及《论经书诗》诸刻,“上承分篆,化北方之乔野,如筚路蓝缕进于文明。其笔力之健,可以制犀児,搏龙蛇,而游刃于虚,全以神运”(《语石》)。云峰刻石不仅以数量多而集中,大小字体皆备,与龙门造像题记、邙山墓志、邹城四山摩崖比肩名著于世,更以丰富独特的艺术风格受到人们的赞赏。云峰刻石中,影响最大、流传较广的是《郑文公下碑》。新中国建立以前,艺苑真赏社、有正书局曾出版影印本和石印本。建国后,齐鲁书社、紫禁城出版社也出版过胶印和影印的下碑,日本书法界对《郑文公碑》情有独钟,书道团体来山东,无论时间长短,观摩下碑是必不可少的活动。

北朝摩崖刻经的出现,与当时佛教的兴衰紧密相连。北朝二百年间,战事频仍,王朝更迭,流离丧乱,世无宁日。人们向往安定,祈盼普渡众生的天外之神,而慈航普渡则给予苦难中人以虚幻的希望和藉慰。在统治阶级的倡导下,佛事大兴。佛经的传播,佛教义理的阐述,通常都是靠写经生手抄的经书。摩崖刻经集中于鲁中南,究其原因,盖与北朝两次灭佛重点都在西部,鲁中南乃孔子、孟子故里,儒学大本营,佛教相对不如中原以西兴盛,因而灭佛亦稍懈有关。

历史文化

山东平阴发现了北朝摩崖石刻佛经!这个消息使人振奋。因为山东的北朝刻经久已闻名,此前已有“四山”与“八山”之说。八山是指山东的北朝摩崖刻经已见之于八座山岭。这就是:泰山、水牛山、徂徕山、尖山、铁山、葛山、冈山、峄山。

这八座山峰除泰山、水牛山和徂徕山外都在邹城市即原邹县境内。其中位置相对特别集中、不出三十华里范围的尖、铁、葛、冈四座山峰又有“四山”之称。北京知识出版社在1990年就出版了《四山摩崖刻经》,是书据《遗箴堂》清未拓本印制,由王钧和阿涛撰文。是中央美术学院书法艺术研究室推出的书艺精粹丛书之一种。

山东石刻艺术馆的同志对山东北朝刻经作过更多的调查、保护、拓印和研究。在1990年前后就召开过国际性的《中国北朝摩崖刻经学术讨论会》,会后将论文集为《北朝摩崖刻经研究》一书,由齐鲁书社出版。随后在1992年10月又出版了《山东北朝摩崖刻经全集》。可是平阴刻经隐于山中,不为人知。直至1995年7月《中国文物报》上乔修罡、青柏的《平阴发现北朝摩崖刻经》一文,才将平阴二洪顶刻经公之于世。平阴刻经的难于发现,于此可以略知。但更使人欣喜的是,平阴县有柳文金先生竟发如许弘愿,投入大量人、财、物力,克服种种困难,已将平阴三山刻经全部拓印出来,使得平阴摩崖刻经之面貌能够公之于天下。平阴刻经之范围实较二洪顶更广。据柳先生在三山的实地踏拓,二洪顶外还有附近的云翠山及书院村旁的翠屏山峰。因而,平阴刻经所在的三山,是指二洪顶、翠屏山与云翠山。但原属平阴县之二洪顶刻经所在的旧县乡于1996年2月已划归东平县,因而此处刻经亦可称为平阴、东平刻经。此三山刻经共可编为十八号。其中二洪顶就有十六号,可见其仍为最主要的刻经之处。二洪顶编号刻经的大略位置,以及山前的泉水--茅峪泉所在,可从示意图见出(图一)。

实际上,山东北朝刻经在明清时代就屡有金石学家查访探寻。明代孙克宏《古今石刻碑帖录》已著录泰山经石峪的金刚经。以后续有著录。

金石学从宋代就兴起,清季乾嘉之世又达到高潮。山东的碑刻画像石等久负盛名。因而去探访之官宦、古董商及当地的文人等寻幽探胜,不绝于路。如任山东巡抚的阮元、官至司马的黄易(小松)等人和青州(益都)人段松芩、诸城人尹彭寿等,都是较典型的代表。这些金石学家很多都是从拓本研究,也有亲至实地探访者。对山东刻经深入查访的有聂剑光、黄易、李佐贤。冯云鹏兄弟数人。从种种金石书艺等著作评价的情况,也可见出人们对山东石刻以及摩崖刻经的重视。但即使在这种情况下,平阴刻经都未露出面目。也未有任何的线索和载录。不仅如此,近四十年以来,无论是文化大革命之前或之后、都进行过的多次文物普查方面的工作中、但也只是到1995年。才使平阴刻经为世人所知。也许,前代的未被世人所知与以后的不易发见是“相辅相成”的。因为以前的毫无线索,导致后来的益愈难知。这确实亦使人感叹,中国的文物遗迹之多和文化遗产之丰厚,竟使人有取之不尽之感!

特点

北朝摩崖刻经场面之博大,气势之宏伟,堪称中国书法史上一绝。康有为称其书法“通隶楷,备方圆,高深简穆,为擘窠之极轨也”。摩崖刻经作为北朝特定环境中的产物,不论在隶书的推陈出新上,在大字榜书气势的探索上,还是在“玄”、“儒”审美情趣的追求上,都取得了很高的成就。铁山《石颂》中“精跨羲诞,妙越英繇”的赞语,实不为过。

刻石作者

大基山北朝摩崖刻石

大基山北朝摩崖刻石 大基山北朝摩崖刻石

近年在山东平阴二洪顶、云翠山、翠屏山发现的北朝摩崖刻经,与久负盛名的邹城(原邹县)四山(尖山、铁山、冈山、葛山)摩崖刻经基本上出自同一个书丹人“僧安道壹”之手。由于这些刻经在书法史和佛教史上所具有的意义,“僧安道壹”其人也引起了不少学者的研究兴趣。但这个人物在史传中缺乏记载,所有资料都来自刻经的题记。而到目前为止,对这些题记的理解还很不充分,不仅对地名“东岭”的定位存在着较大出入,就连对“僧安道壹”的名字也都存在着误读。一、“僧安道壹”并非姓“安”名“道壹”

已有的研究成果普遍认为,对于“僧安道壹”(“壹”或作“一”),目前需要解决的只是其地理方面的问题,即其人的乡贯和活动地域。笔者也正是从这一问题着手加以探讨的。但在研读了有关的题记之后,笔者发现,地理方面还不是有待解决的问题的全部,首先有必要加以讨论的是“僧安道壹”的名字。“僧安道壹”并非像以往学者认为的那样姓“安”名“道壹”,而是名为“僧安”,字“道壹”。

到目前为止,所有的有关研究几乎都不加怀疑地认定“僧安道壹”当作“僧人安道壹”解;即,“僧”意指“僧人”,“安”为该僧之姓,而“道壹”才是其名。如山东石刻艺术博物馆的学者在论述中称:“尖山刻经题记、铁山题记和石颂中均提到僧人安道壹” 。日本学者清原实门就尖山摩崖刻经“沙门僧安道壹”的题名解释道:“这里刻的是姓名,这是地道的姓名” 。这种看法代表了以往普遍的见解,其他学者只是在提及时直接如此称呼而未加以阐释而已。显然这一看法因袭已久。由于将“安”字视为姓氏,于是有人推测该僧“也许是安世高、安玄那样出生于安息国的僧人” 。也有人在考虑时将该姓与胡姓产生联想。

这种看法是不合中国佛教常识的。自东晋十六国时期道安提倡出家姓“释”以后,汉地佛教的僧人便都在出家之后舍弃俗姓,已成为通例,尚未发现例外。此其一。另一方面,这一看法也与题记文意大有出入。为讨论方便起见,兹将所有题名作一归纳,得出如下四式:

A,仅署“僧安道一”四字,如平阴三山刻石的八号、十四号[4]。

B,在A式前加限定语,其中又分二式,Ba称“(大)沙门僧安道壹”,如尖山刻经题记(2)、(4)[5];Bb如铁山题记称“东岭僧安道壹”。

C,将Ba式中的“道壹”省略,如尖山题记(3)和平阴三山刻石九号、十五号均称“大沙门僧安”。

D,尊称,省略“道壹”,并省略“僧”字,仅以“安”字加后缀组成,前面限定语可有可无;如铁山摩崖《石颂》称“大沙门安法师”,平阴三山刻石十五号题为“安公之碑”。

很明显,“安道壹”三字从没有在题记中单独出现。凡是这三个字出现时,前面都有一个“僧”字。而“安”字、“僧安”二字与“道壹”二字却可以分离,并且前两种情形出现的频率更高。就是说,“安”字与“僧”字的联系比起与“道壹”二字更为紧密。

如果“安”字系指该僧的俗姓,那么C、D两式的出现便不合常理。在史传中,从未见以俗姓将僧人称作“某公”、“某法师”之例,也断无以其俗姓来称作“沙门僧某”或“某公”之理。通常的做法是,截取僧人法号中有特征的字眼(一般是后一字)作为简称,如《高僧传》以“壹”指“竺道壹”、以“安”指“道安”;而在简称的基础上添加“公”、“师”、“法师”、“道人”之类后缀作为尊称,如“竺道壹”可尊称为“壹公”,“道安”可尊称为“安公”、“安法师”。因此,上述题名的正确理解应当是:“安”字并非该僧的俗姓,“僧”字也不是该僧名号之外的限定语,该僧之名即为“僧安”。《高僧传》入传僧人的法号中带“僧”字的有“僧行”、“僧因”,其类甚多。

既然如此,“道壹”便只能是该僧之字。僧人有名、有字的现象,在史传中是不乏其例的,与僧安道壹时代略同的如《续高僧传》卷6所载梁国师草堂寺智者释慧约“字德素”。从“字以表德”的原则来看,“道壹”二字正含有“表德”的意义。铁山摩崖《石颂》称“大沙门安法师者,道鉴不二,德悟一原”,对此已作出了阐发。而平阴三山刻石十五号“安公之碑”更以大段文字论述“安故能一,一故能安”,点明了通常所见的名与字之间的联系。正因为“僧安”与“道壹”为名和字的关系,所以前者的使用更正式。凡表明身份的“(大)沙门”一语出现时,紧随其后的都是名或名的变形(尊称)。在这种场合,作为字的“道壹”要么不出现,要出现则必附丽于名之后。这正是名和字在应用中的常态。

二、僧安道壹的乡贯与活动范围

有关僧安道壹的空间资料极为贫乏,明确的只有上引铁山题记中的“东岭僧安道壹”一条。很多学者对此未予表态。表态的当中有的也比较谨慎,称“‘东岭’是安道壹的出生地还是他居住的山岳,尚不清楚” 。明确提出了倾向性意见的是山东石刻艺术博物馆的学者,他们认为:

“‘东岭僧安道壹’,说明安道壹并非邹鲁僧人,或者由于传道客居邹鲁,犹如‘云峰刻石’中之‘洛京道士郭静和’刻石。东岭在什么地方不太清楚,《中国古今地名大辞典》有东岭上,在陕西澄城县,在当时属北周管辖;再是东岭墟,位于广西贵县东境,与桂平、郁林两县接界。东岭或者即东岭上,澄城与北齐边界毗邻,北周灭佛,僧人被迫东徙也是有的。《高僧传》载许多名僧云游四海,传经布道,宣扬佛法,往往由此而名闻天下。这也可能正是安道壹所追求的。”

这一分析显然是不能成立的。所谓<中国古今地名大辞典>,指的是臧励和等人编撰、商务印书馆出版的那一种。“东岭上”这一地名之所以被它收录,是因为该地有煤矿;没有资料可以证明该地在北朝时期与佛教曾有过因缘,更无法指证该地与铁山题记中的“东岭”有必然联系。其实像“东岭”这样缺乏足够特征的地名,其地域分布非常广泛;只要有“岭”这一地名通名存在,只要有与“东”相对而言的方位关系,便可能产生这一地名。陕西澄城的“东岭上”和广西贵县的“东岭墟”能够进入《中国古今地名辞典》,从某种意义上可以说只是出于偶然。因而,要确定僧安道壹所在“东岭”的地望,必须出示充分的证据。既然如此,将僧安与北周灭佛的历史背景作种种联想,显然还为时过早。

在现有资料中,要确证僧安道壹所在的“东岭”看来是不可能的。<续高僧传>中与“东岭”相关的北朝资料有多处,如卷1《昙曜传》载恒安有“东头僧寺”,卷8《昙延传》载云居寺位于“中朝西岭形胜之所”,卷8《慧远传》载泽州东山有古贤寺,卷25《圆通传》载相州鼓山有南岭,这些地方,在当地都可能存在号称“东岭”的小地名。又卷25《僧照传》载其住泰山丹岭寺,“丹”、“东”声近,写成文字时也有可能互通。笔者不愿作过多的穿凿,在此仅通过常识判断,作如下三点推论:

第一点,“东岭”应该是僧安道壹的居地而不太可能是其出生地。这一点,本来两者都有可能。但平阴三山刻石的九号有曰:“大沙门僧安名名道壹广大乡佛囗囗里大世囗囗囗囗……”。该文由于缺损过多而难于句读,但其中记叙僧安的名字,又有“乡”、“里”字样,笔者颇疑其所记为僧安道壹乡贯。苟此解不误,其文中又不言更高一级地名,说明所记地名在当地不会引起误解;如此,则可以得出第二点,僧安道壹的乡贯可能就在今平阴一带。若这一点成立,前面第一点已不言而喻。况且,山岭作为僧人居地比作为出生地在概率上也较高。

无论如何,接下来的第三点都应该是成立的:“东岭”应该就在邹鲁一带。这不仅因为“东岭”是一个缺乏特征标志的小地名,它只有在小范围内使用才会发生效力;而且还考虑到僧安道壹作为一个名不见经传的人物,其活动范围想必有限。如果其活动范围很宽,他就很可能进入社会上层而在史传中留下鸿爪了。在这里,上引《高僧传》所载“许多名僧云游四海”的事例并不适用,“云峰刻石”中“洛京道士郭静和”的题记也恰好可以作为一个反例。正因为郭静和不是当地人,所以才要标明其“洛京道士”的身份;而此地僧安道壹可能相距不远,只需题记小地名即可。值得注意的是题记“东岭”的仅铁山一处,由此怀疑“东岭”甚至有可能就在此地附近;唯其如此,其他地方的题记才未将“东岭”作为僧安道壹的限定语。

综上,推断僧安道壹的乡贯在今平阴一带,而其居地“东岭”就在邹鲁。

近代现状

近几年来,日本书法界为保护大基山的郑道昭刻石先后捐资630万元,建造了四个保护碑亭,成为佳话。该景点因为古时为修炼之所,所以山深林茂,目前尚不具备其它旅游要素,但是交通很方便,从城区沿莱海路向东直行10公里可达山谷,进山路是5.5米宽的水泥路面。

购物

在烟台购物,首选是烟台市区(芝罘区)的南大街,这里是烟台市最繁华的商业区,众多的购物场所布满街道两边,有南大街购物城、天天渔港购物中心、华侨商厦、振华购物中心、大润发购物超市等。

另外,在芝罘区兴业路烟台三站批发市场和利丰街的良友广场也是不错的购物场所。

土特产品

当地土特产有烟台苹果、金锡镶工艺茶具、莱州玉雕、莱阳梨、天鹅蛋、烟台绒绣、海阳抽纱工艺品,以及栉孔扇贝、刺参、黑刺参、对虾、鲍鱼等海鲜。

贴士

交通

从城区沿莱海路向东直行10公里可达山谷,不过要走海路.

住宿

大基山离莱州市区很近,旅游结束后,可以当天返回城区住宿,如莱州宾馆、东莱宾馆等。