地下水科学与工程

地下水科学与工程是中国普通高等学校本科专业。

- 中文名称 地下水科学与工程

- 专业代码 081404T

- 授予学位 工学学士

- 修业年限 四年

基本简介

该专业培养地下水科学与工程专业的应用型人才。地下水科学与工程专业侧重于地下水资源和地下水工程研究,突出地下水资源的勘查、评价、开发、管理,地下水环境和地质环境监测、评价和治理,工程地质勘察、设计、施工。毕业后能从事地下水科学与工程方面的勘查、评价、预测预报、水资源管理、技术经济分析等工作。服务于生产单位、科研院所、大专院校、行政管理部门等。

发展背景

21世纪前20年,全面建设小康社会、加快城市化进程、西部大开发、中东部崛起、振兴东北老工业基地等国家重大社会经济发展举措,使"过去注意不够的地下水、土壤水、城市地质等的重要性日益凸现出来"。地下水是制约中国长期发展战略问题之一的水资源问题的重要组成部分,"从地下水的角度,思考和研究水资源的安全问题"显得十分重要。在全民建设小康社会的进程中,需要从地下水与地质环境的角度,不断研究供水安全、环境安全问题。地下水与地质环境科学研究工作在解决中国当前资源环境压力加大,统筹城乡、区域、经济社会发展,人与自然和谐发展中,可以发挥重要作用,面临日益强烈的国家和社会需求。

地下水科学与工程

地下水科学与工程 地下水在中国水资源利用中占有重要地位,特别在北方地区具有战略性重要作用。地下水约占中国水资源总量的1/3,在中国北方地区,地下水在许多地区或城市已经成为唯一水源。据统计,中国有310多个城市以开采地下水作为城市供水水源,约占中国城市的71%;中国70%的人口饮用地下水,北方城市生活和工业用水中地下水占90%左右,南方地区地下水资源利用量也在不断增加。在可以预见的未来,地下水资源仍将是中国(特别是北方地区)经济社会发展的重要支柱,近几十年来,随着中国地下水开发利用程度的增加以及自然和人类活动影响,区域水循环规律和地下水资源形成条件发生了显著变化,导致地下水资源数量、质量和空间分布发生变化,因此,过去的评价工作已经难于适应未来国民经济和社会发展对地下水评价工作的需求。然而,我们对区域地下水系统空间布局成因、演化过程和地下水更新性变化机理,以及人类活动对地下水系统劣变影响的动力学、地下水资源及其环境安全保障与危机识别理论的认识仍然十分有限,因此,急需研究区域地下水循环过程及可持续利用的相关理论问题,建立合理评价地下水资源及其可持续利用的方法和指标体系。没有这些关键科学问题的全面攻关,难以支撑实现以水资源可持续利用支持社会经济可持续发展的战略目标。

战略变化

地下水与地质环境研究必须服务于"实现地下水资源可持续利用的战略转变,包括:(1)调整地下水开发利用思路,实施以地下水资源的可持续利用支持中国经济社会的可持续发展战略;(2)按地下水资源赋存和分布规律,实施区域地下水资源开发与保护战略;(3)加强地下水人工调蓄工程建设,从以地表调蓄为主向地表、地下联合调蓄转变;(4)加强地下水水源地储备,从无序应急供水向有序应急供水转变;(5)改善缺水地区群众生产生活用水条件,实施扶贫找水工程;(6)建立地下水资源保护带,有效防止地下水污染"。地下水与地质环境研究必须紧密结合这些战略转变的需要,并为其提供持续的科技支持。

地下水科学与工程

地下水科学与工程 研究目标

突出抓住"水"这个地质环境-生态系统间的活跃因素,坚持以地下水可持续利用研究作为突破口,以地质环境效应与保护的综合研究为基础,以建立生态需水、生态脆弱性地质环境指标体系和实现生态环境保护建设为目标,对地下水属性、合理开发利用、优化配置和有效保护等问题进行研究,开展自然和人为因素作用下地质环境基本特征、功能、容量与开发利用潜力、演化规律和有效保护的调查和评价,探讨地质生态系统对地质环境反应的特点、能力、范围和阈值,提出地质生态系统控制、恢复和重建的技术措施,并在此基础上进行深化和集成,实现地下水与地质环境研究的科学理论创新和技术突破。

地下水科学与工程

地下水科学与工程 中长期目标

充分认识地下水形成与区域水循环演化规律,深入揭示地下水开发对地质环境、地表生态系统的影响机制,实时把握地下水资源的数量、质量和分布规律,合理利用地下水的资源、环境、调蓄功能,基本实现地下水资源的可持续利用和自然演化-人为开采-生态环境的良性循环。

近期目标

用5~10年左右时间,从整体把握区域地下水形成与循环演化过程,完成浅层地下水合理利用和保护、深层地下水可更新性以及岩溶地下水流系统分布与合理开发利用等专题性研究,建立地下水资源可持续利用科学评价方法和指标体系,系统评价地下水的资源、环境、调蓄功能,初步实现地下水资源的可持续利用;开展大型人类工程修建、资源开发、城市建设和土地利用过程中的地质环境效应与保护等专题性研究工作,实施水土污染现状调查与运移机理研究,探索微生物对土壤和含水层修复技术,初步实现自然与人为作用下地质环境良性循环发展;探讨脆弱生态地质环境类型分布及变化规律,研究地质生态破坏与地质环境之间的关系,尤其是水-土-生态特征之间的关系,阐明形成生态系统破坏的环境地质因素和机理,定量半定量评估区域生态系统对干扰因素的负荷能力,提出脆弱生态系统调控与恢复的理论与技术措施。

发展挑战

水资源的可持续利用,是经济和社会可持续发展极为重要的保证。地下水资源是赋存于地下的宝贵自然资源,又是生态环境体系中的关键因素。我国北方地区,地下水用水量占总用水量的比重很大,部分地区达到90%以上,由于地下水开发利用方式不尽合理,导致部分地区出现比较严重的地质环境问题。近二十年以来,由于气候波动明显,河系补给量减少,平原区许多河流长期断流或由常年性河流变成季节性河流,被迫大规模长期超采地下水,造成地下水位持续下降,地下水自然流场遭到破坏,地下水循环过程发生了显著变化,原有的山前平原溢出带泉水大部分干涸。地下水资源数量、质量和空间分布发生了变化,而且地下水系统的水文地质参数也发生了很大变化。因此合理开发利用地下水资源是我国实现生态文明社会可持续发展的重大战略问题之一。

社会普遍认为,水资源的问题是由于长期超采地下水造成的,许多城市已经采取了禁采措施。但根本原因只有从水循环系统观点的角度才能说明,补给减少与排泄(开采)增加的影响、自然变化、人类活动对地下水补给条件的改变、补给减少后被迫加大地下水开发利用等原因都可能造成水资源的问题。地下水资源及其环境问题的研究将面临更多挑战。

研究方向

基础研究

大陆水循环与地质环境演化研究

地下水是全球水循环的重要组成部分,其形成与演变受不同尺度的自然与人为因素的共同影响。地下水的形成与演变遵循自然的水循环规律,但是由于人类活动的影响,导致自然水循环条件发生显著改变,引发一系列地质生态环境的变化,因此,保证地下水资源的可持续利用,首先要阐明水循环规律及人类活动对地下水循环过程的影响,建立我国大陆尺度水循环规律、区域地下水形成演化与更新动力学及其地质环境响应理论体系。

地下水科学与工程

地下水科学与工程 应用研究

区域地下水可持续利用研究

以黄淮海平原、西北内流盆地、东北平原地区、长江三角洲地区、岩溶石山地区等为重点。重点研究地下水资源属性判释的理念转变与资源可持续利用评价方法和指标体系研究;开展全国地下水污染调查;中国东部浅层地下水(含劣质水)利用方式研究,干旱地区土壤水、凝结水利用技术研究,深部承压地下水补给机制与可利用性研究;研究岩溶水资源的控制因素与分布规律,解决水资源调蓄与节水利用实用技术,实现岩溶地下河和岩溶大泉的有效开发利用;工程调水-地表水-地下水联合运用研究、山前巨厚含水层及疏干含水层地下水库调蓄研究、区域地下水脆弱性与可持续利用应用编图研究等。实现地下水调蓄-环境影响-经济效应的协调发展。

城市及重大工程地质环境综合评价研究

以经济转型城市、重要能源矿产城市、集中城市群、水资源紧缺城市、地质灾害危害严重城市等类型城市为重点,研究城市化进程中地质环境脆弱性的评价及城市可持续发展的地质环境容量问题,探讨城市地质环境质量和承载力评价理论、指标体系和方法,为实现城市的可持续发展服务。研究大江、大河兴建水利枢纽工程产生的地质环境效应调查评价和预测问题,重点探讨长江流域、黄河流域上中下游生态环境问题的发展趋势和保护措施;研究跨流域调水、西气东输和青藏铁路等重大人类工程活动对地质环境的干扰效应,研究人类工程活动与自然环境耦合作用下地质环境的演化规律和变化趋势,提出控制人类工程活动产生的环境地质问题的对策;探讨矿业开发环境地质效应形成机理,并开展矿业开发环境地质问题的危害性调查评价工作,提出治理这些环境地质问题的可行性方案。

脆弱生态系统调控与修复研究

以中国南方岩溶石山地区、北方黄土地区和荒漠化严重发展地区为重点。分析黄土高原生态系统脆弱性区域差异的地质环境背景和自然地理要素,剖析人类活动对黄土高原生态系统演化的影响,建立黄土高原脆弱生态系统地质环境指标体系,提出服务于黄土高原生态建设布局和土地利用规划需要的应用地学成果;解决西南岩溶石山地区石漠化综合治理形成及问题,确立石漠化脆弱性评价的指标体系,选择主要标志性参数或综合参数建立描述指标体系,构造石漠化预测预警系统,研究岩溶石漠化形成、演化过程中的地质环境因素、人为因素,探讨岩溶石漠化的演化与岩溶生态系统脆弱性之间的定量关系,建立不同类型石漠化综合治理示范区,开展石漠化综合治理工程;研究经济活动产生的绿洲退缩、水土污染、耕地次生盐渍化等生态环境破坏问题,探讨其环境容量评价等理论问题,提出保护绿洲带、河谷平原和山地草原地区的水土资源和生态环境的对策,解决绿洲带社会、经济持续发展与生态保护建设问题;研究制定具有鄂尔多斯能源基地特色的生态环境评价指标体系和生态环境保护的技术标准,制定能源开发与生态环境承载力相适应的生态环境保护建设方案,实现环境扰动最小化和生态恢复最优化,为建立"生态能源"示范基地提供科学依据。

科学工程

中国含水层探测科学工程

实现从宏观尺度的地下水资源评价向中观尺度的含水层管理-可再生性维持的转变,促进地下水研究的跨越式发展,为地下水可持续利用提供基础依据。重点控制黄淮海平原、长江三角洲、山西六大盆地、松嫩平原、辽河平原、三江平原、塔里木盆地周边、河西走廊、柴达木盆地、准噶尔盆地、银川平原、呼包平原、关中平原、鄂尔多斯(黄土)高原、四川盆地、珠江三角洲、江汉平原等平原与盆地。

中国地下水水质与污染评价科学工程

地下水污染是一个复杂的环境地球化学作用过程,具有隐蔽性、复杂性和难恢复性等特点,因此地下水污染调查与地表水污染调查及其它的环境污染调查有根本的区别。地下水污染调查与有效防控必须结合地质、水文地质的综合调查来进行。需要查明中国地下水污染状况,综合评价地下水污染程度及变化趋势,编制全国地下水污染防治与保护区划,建立地下水水质与污染预警系统,为国家地下水污染防治和地下水资源保护、完善饮用水水质标准、保障饮水安全和健康、促进人与自然和谐相处提供依据。

开设院校

| 院校名称 | 隶属单位 | 是否211 | 是否985 | 招生批次 |

| 长安大学 | 教育部 | 是 | 否 | 一批 |

| 南京大学 | 教育部 | 是 | 是 | 一批 |

| 吉林大学 | 教育部 | 是 | 是 | 一批 |

| 成都理工大学 | 四川省教育厅 | 否 | 否 | 一批 |

| 中国地质大学(北京) | 教育部 | 是 | 否 | 一批 |

| 防灾科技学院 | 中国地震局 | 否 | 否 | 二批 |

| 河北地质大学(石家庄经济学院) | 河北省教育厅 | 否 | 否 | 二批 |

专业内容

培养目标

本专业培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体、美等方面全面发展,具备基本的高等数学、大学物理知识和扎实的化学、地质学学科基础,系统掌握地下水科学与工程的基础知识和专业理论,能够运用水文地质学及工程地质学、环境地质学技术和方法,在国土资源调查、环境保护、基础设施建设、防灾减灾等领域或部门从事水资源开发利用、评价、管理与保护、水环境和地质环境监测、水文地质与工程地质勘察等方面工作的高级应用型人才。

基本要求

(一)具备大学生的基本素养

通过对思想道德修养、文学、历史、公共关系、哲学、经济学、法律学等课程的学习,使学生具有基本的人文社科理论知识和素养、高尚的爱国主义情操,有道德,有思想,对社会有较强的适应能力。

(二)具备工科大学生的理论知识结构

掌握高等数学、概率论与数理统计、线性代数、数学物理方法、大学物理、大学化学、计算机应用技术等基础知识,了解当代科学技术发展的主要方向、应用领域和前景。

(三)掌握地质学的基本知识、理论及工作方法

通过学习普通地质学、岩石学、构造地质学、地貌与第四纪地质学等基本知识,使学生具备牢固的地质学基础,并通过野外地质教学实习掌握野外地质工作方法与技能,建立地学思维观。

(四)掌握水文学与环境科学的基本理论体系

具备水文学、环境科学相关知识基础,掌握水力学、水文学、污水处理、环境学概论、环境影响评价的基本知识,培养水文及环境监测评价的基本能力。

(五)系统掌握水文地质学、工程地质学、环境地质学的理论及工作方法

系统掌握水文地质学基础、水文地球化学、地下水动力学、地下水污染原理及防治、专门水文地质学及土力学与土质学、工程地质学概论、岩土工程勘察、环境地质学等基本理论和工作方法,具备水文地质工程地质勘察、设计与评价的基本能力。

(六)具备综合防灾减灾意识及能力

了解全球自然灾害现状及防灾减灾体系研究发展趋势,掌握地震水文学基本理论知识,增强综合防灾减灾意识,具备开展地震地下流体观测及数据处理的基本能力。

专业主干课

水文地质学基础、工程地质学基础、地下水水动力学、水文地球化学、地下水污染与防治、水文学原理及水文测验;

普通地质学、构造地质学、第四纪地质与地貌、矿物岩石学、地质灾害防治工程

土力学、岩石力学、工程力学、水力学

地下水资源评价与开发利用、水文与工程地质勘查技术、地下水水质模拟基础及应用地质灾害与防治、GIS原理与应用(专业选修)

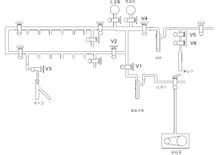

实践性教学

地下水科学与工程专业认识实习:是本专业的必修集中实践课,对学生进行专业启蒙教育的一个重要环节,该实习在了解北京市区域地层形成演化的基础上,以周边历史地震与断裂、地下水之间的关系为线索,通过认识了解断裂带、河床、河漫滩、河流阶地基本特征;山前倾斜平原蓄水地貌等地质、水文地质现象;调水蓄水、取水工程及地震地下流体观测项目、设备、观测环境,达到培养学生专业兴趣、拓宽学生专业思路、培养严谨的科学态度及初步建立学生地学思维观、方法论的目的。

野外地质教学实习:是本专业的必修集中实践课,实习主要内容为认识三大岩类及其区分方法,认识常见的岩石类型和主要矿物成分、结构、构造及其产出状态与分布特征;初步建立地层层序、地层系统及地质年代的概念;认识褶皱、断裂构造现象及其特征;掌握一般野外地质现象的观察记录、描述方法与要求,熟练使用罗盘测定方位与测量地层产状要素的方法;通过野外地质实测剖面、野外填图等手段学会野外地质测绘,以达到系统掌握野外地质工作方法,夯实地质基础的目的。

地下水科学与工程专业生产实习:是本专业的必修集中实践课,主要内容包括校内抽水试验及秦皇岛生产实习两部分。抽水试验部分要求完成统测地下水位、进行抽水试验,观测流量、水位、水温,现场记录整理数据,熟练掌握抽水试验步骤及确定水文地质参数的方法。秦皇岛生产实习由水文地质路线实习及水文地质调查和填图两部分内容组成,目的是使学生掌握不同地形地貌条件下孔隙水、裂隙水、岩溶水的形成、赋存及变化特征、地表水主要水文特征及其计算方法及野外水文地质现场调查的方法、地下水资源调查的主要工作方法和工作手段,独立完成水文地质填图、水资源及水环境调查工作。

地下水科学与工程专业毕业设计(论文)与毕业实习:是本专业的必修集中实践课,是对学生所学知识进行归纳、运用、提炼并提高综合素质的重要环节。实习的方式包括生产单位集中实习或校内参与教师的科研课题,通过实习进一步加深对水文地质工作方法与原理的理解,学会采用相应的数学方法进行地下水资源的评价、管理与保护,学会对环境水文地质问题的分析与防治方法,学会地震地下流体前兆观测数据的分析与综合处理等地下水科学与工程的工作方法,全面提高学生的实际工作能力。

毕业去向

该专业从业适应面广,可在国土资源、水利、城建、环保、煤炭、冶金、交通等部门的相关单位(如水利勘察设计研究院、电力设计研究院、煤炭设计研究院、建筑设计研究院、地热开发设计院及各种工程施工单位等)以及中外合资企业、教育部门、部队的相关领域从事与地下水科学与工程的科研、教学、管理、设计和生产等方面的工作,也可在地下水科学与工程、水文学及水资源等研究生专业继续深造。

开设院校

中国地质大学