圃鹀

圃鹀(学名:Emberiza hortulana):体重20-25克,体长150-175毫米,属小型鸣禽。喙为圆锥形,与雀科的鸟类相比较为细弱,上下喙边缘不紧密切合而微向内弯,因而切合线中略有缝隙;体羽似麻雀,头上、后颈及胸橄榄绿色,翕呈栗褐色;下体大部分淡栗色;飞翔时最外侧两对尾羽的白色显著。虹膜肉桔色,嘴红褐色,脚淡红棕色或肉红色。

栖于平原和山区,常喜出没于开阔地区的树上、耕地、公园、苗圃和葡萄园,甚至沼泽地区。秋天集成大群迁徙到非洲北部和中东。于树上及地面取食,一般齐足跳动,主食植物种子。非繁殖期常集群活动,繁殖期在地面或灌丛内筑碗状巢。分布于欧亚大陆的园林和田野。

(概述图参考来源: )

- 中文名称 圃鹀

- 拉丁学名 Emberiza hortulana

- 界 动物界

- 门 脊索动物门

- 亚门 脊椎动物亚门

外形特征

雄性成鸟:上体一般红褐色,翕、上背、肩羽具有黑色纵纹,以肩羽较著,下背和腰纯色,仅具不明显的轴纹,小覆羽灰色,羽基发黑,中、大覆羽黑色,外缘淡棕。小翼羽、初级覆羽和飞羽黑褐,缘以淡灰棕色,尾羽灰褐,外缘淡褐色,外侧第二对尾羽内翈具楔形白斑,最外侧一对白斑较大,且基部具白缘,头暗橄榄绿色,眼先发黄,眼周白,耳羽与冠部同,颊部硫黄色,喉部具一橄榄色颧纹,延伸到颈两侧,喉淡硫黄色,前颈和胸暗橄榄色,下体余部淡肉桔褐色,在肛周或尾下覆羽较淡,并具灰色羽缘,腋羽淡硫黄色,翼下覆羽白沾黄,羽基灰色。冬羽比夏羽浅淡。

圃鹀

圃鹀 雌性成鸟:与雄鸟很相似,但羽色较淡,并在下喉,前颈具暗褐色条纹,在冬季,喉、前颈黑色条纹很显明,体色深淡随不同年龄而有差异。

幼雄第一年冬羽:胸部条纹与雌鸟相似。

虹膜肉桔色,嘴红褐色,脚淡红棕色或肉红色。 大小量度:体重♂20-24g,♀20-25g;体长♂150-177mm,♀152-175mm;嘴峰♂10-13mm,♀10-12mm;翅♂75-92mm,♀78-90mm;尾♂65-175mm,♀62-68mm;跗跖♂18-21.5mm,♀20-321mm。

(注:♂雄性;♀雌性)

生活习性

圃鹀栖于平原和山区,常喜出没于开阔地区的树上、耕地、公园、苗圃和葡萄园,甚至沼泽地区。性不怯疑而且好斗,常与同种和其他种鹀发生角斗。旅飞时仅组成3-5只的小群,也常同树鹨混群迁徙。鸣声似"tink,tink,tink,torji",最后的音节延长而粗燥。地面寻食,以野生植物种子、各种谷物、浆果等为食,繁殖期嗜食各种昆虫。

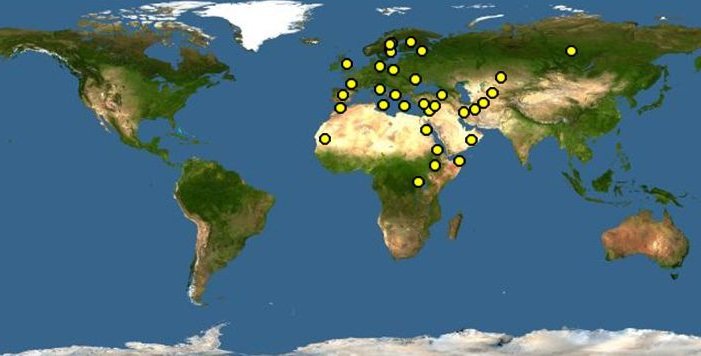

分布范围

分布于阿尔巴尼亚,阿尔及利亚,安道尔,亚美尼亚,奥地利,阿塞拜疆,巴林,白俄罗斯,比利时,波斯尼亚和黑塞哥维那,保加利亚,乍得,中国,科特迪瓦,克罗地亚,塞浦路斯,捷克共和国,吉布提,埃及,厄立特里亚,爱沙尼亚,埃塞俄比亚,芬兰,法国,格鲁吉亚,德国,直布罗陀,希腊,几内亚,匈牙利,伊朗伊斯兰共和国,伊拉克,爱尔兰,以色列,意大利,约旦,哈萨克斯坦,科威特,拉脱维亚,黎巴嫩,利比亚,列支敦士登,立陶宛,马其顿,南斯拉夫,马里,马耳他,毛里塔尼亚,摩尔多瓦,蒙古,黑山,摩洛哥,荷兰,尼日利亚,挪威,阿曼,巴勒斯坦,波兰,葡萄牙,卡塔尔,罗马尼亚,俄罗斯联邦,沙特阿拉伯,塞内加尔,塞尔维亚,塞拉利昂,斯洛伐克,斯洛文尼亚,索马里,美国,苏丹,瑞士,叙利亚,突尼斯,土耳其,土库曼斯坦,乌干达,乌克兰,阿拉伯联合酋长国,英国,乌兹别克斯坦,西撒哈拉,也门。

圃鹀分布图

圃鹀分布图 旅鸟:阿富汗,喀麦隆,法罗群岛,冰岛,日本,肯尼亚,韩国,卢森堡,塞舌尔,塔吉克斯坦。

繁殖方式

繁殖期在5、6月。巢筑于地面天然凹处,由灌丛或密草掩遮,或筑于离地不高的小树上。有时雌鸟在地上掘成土窝营巢。巢呈杯状,由细干草、须根等构成,内垫兽毛和羽毛。一般年产一窝,每窝产卵4-6枚,呈淡灰黄或乳灰色,偶有暗灰绿,具有浓斑和粗线均布于卵表面,很少集中钝端而成环状。孵化期11-13天,雏鸟晚成性,雌雄共同哺育。

保护级别

该物种已被列入中国国家林业局2000年8月1日发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。

列入《世界自然保护联盟》(IUCN) ver 3.1 2009年濒危物种。