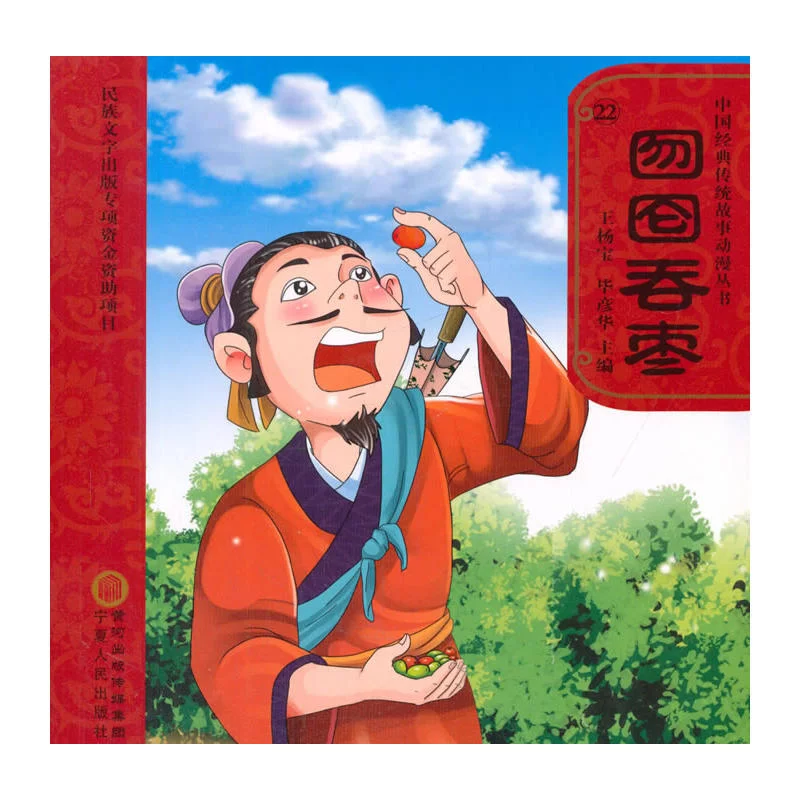

囫囵吞枣

囫囵吞枣,汉语成语,出自宋·圆悟克勤《碧岩录》。原指把枣儿整个吞下去,不加咀嚼,不辨滋味。后用来比喻读书等不加分析地笼统接受。其结构为偏正式;在句子中可作谓语、宾语、状语;含贬义。

- 中文名称 囫囵吞枣

- 拼音 hú lún tūn zǎo

- 近义词 不求甚解、生吞活剥

- 反义词 含英咀华、细嚼慢咽、融会贯通

- 出处 《碧岩录》

成语出处

宋·圆悟禅师《碧岩录》卷三:"若是知有底人,细嚼来咽;若是不知有底人,一似浑仑吞个枣。"

成语典故

相传古时候,有个喜欢自作聪明的人。有一次,他向一位老医生请教,吃什么水果对身体最有益。老医生对他说:"水果各有各的特性,每种水果对人的身体都有益处,但吃多了,也会带来害处。比如说吃梨子对牙齿有好处,但吃多了,就会损伤脾胃。枣子呢,对脾有滋补作用,但吃多了,对牙齿又不利。所以吃什么东西都要适量。"这个人摇头晃脑地说:"我有办法既可以得到水果的益处,又可以使身体不受伤害。"老医生问道:"你有什么好方法呀,能告诉我吗?"这个人说:"我的方法就是,对不同的水果,用不同的方法去吃。比如吃梨子,只在嘴里嚼,不咽下肚去;吃枣子,不用牙齿咬,整个儿吞下去。这样,就有益无害,既不伤牙齿,也不伤脾胃了。"老医生听了,忍不住笑道:"你这个方法不好。吃梨子只嚼不咽倒还可以做到;吃枣子不嚼而咽,却很难。而且你那样囫囵吞枣,也没法体会到枣的滋味啊!"

成语寓意

囫囵吞枣直义是吃枣时不经咀嚼,把枣地整个地吞下去,连核也不吐出来。比喻人们在学习上不求甚解、含糊了事,只把原书文句照本死读,好比吃东西不加细嚼、品味,也不消化、吸收一样。囫囵吞枣者学习不求甚解,只注重形式,而忽视了资料,常常是看似学有所得,结果却似是而非。由于读书时不求甚解,全盘理解,因而在应用上便常闹出些望文生义或只知其一不知其二的笑话。囫囵吞枣是一种泥古不化,应为学习者忌。这则寓言告诉人们:做事不要着急,不要把一步不能完成的是事,强行一步做好,要按事物的一般规律,正确处理;对事物的认识要全面,不要含含糊糊。

成语用法

成文用法

这则成语形容读书不认真,含贬义;在句子中可作谓语、宾语、状语。

运用示例

元·白珽《湛渊静语》:"客有曰:"梨益齿而损脾,枣益脾而损齿。一呆弟子思久之,曰:"我食梨则嚼而不咽,不能伤我之脾;我食枣则吞而不嚼,不能伤我之齿。"狎者曰:"你真是囫囵吞却个枣也。"

朱自清《论诗学门径》:一个高中文科的学生,与其~或走马看花地读十部诗集,不如仔仔细细地背诵三百首诗。