嘧霉胺

嘧霉胺又称甲基嘧啶胺、二甲嘧啶胺属苯氨基嘧啶类杀菌剂,对灰霉病有特效。其杀菌作用机理独特,通过抑制病菌侵染酶的分泌从而阻止病菌侵染,并杀死病菌。具有保护和治疗作用,同时具有内吸和熏蒸作用,产品有20%、30%、37%、40%悬浮剂,20%、40%可湿性粉剂。

- 中文名 嘧霉胺

- 外文名 pyrimethanil

- 中文别名 4,6-二甲基-N-苯基-2-嘧啶胺;N-(4,6-二甲基嘧啶-2-基)苯胺;N-(4,6-二甲基嘧啶-2-基)苯胺;二甲基嘧啶胺

- 英文别名 4,6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine; N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)aniline; 4,6-dimethyl-N-phenylpyrimidin-2-amine

- 分子式 C12H13N3

基本信息

嘧霉胺又称甲基嘧啶胺、二甲嘧啶胺属苯氨基嘧啶类杀菌剂,对灰霉病有特效。其杀菌作用机理独特,通过抑制病菌侵染酶的分泌从而阻止病菌侵染,并杀死病菌。具有保护和治疗作用,同时具有内吸和熏蒸作用,产品有20%、30%、37%、40%悬浮剂,20%、40%可湿性粉剂。

基本介绍

理化性质:原药为无色或白色或白色带微黄色结晶。能溶于有机溶剂,微溶于水 ,室温下(25℃)在水中溶解度为0.121g/L,熔点96.3℃(纯品),蒸气压2.2×10-3Pa(25℃),在弱酸-弱碱性条件下稳定 。

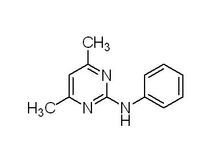

嘧霉胺的结构式

嘧霉胺的结构式

作用特点

为传统用药杀菌剂,属苯胺基嘧啶类。为当前传统药物中防治黄瓜灰霉病、番茄灰霉病、枯萎病活性较高的杀菌剂。

作用机理独特,通过抑制病菌浸染酶的产生从而阻止病菌的侵染并杀死病菌。

对常用的非苯胺基嘧啶类(苯并咪唑类及氨基甲酸脂类)杀菌剂已产生抗药性的灰霉病菌有强效,主要抑制灰葡萄孢霉的芽管伸长和菌丝生长,在一定的用药时间内对灰葡萄孢霉的孢子萌芽也具有一定抑制作用。

同时具有内吸传导和熏蒸作用,施药后迅速达到植株的花、幼果等喷雾无法达到的部位杀死病菌,尤其是加入卤族特效渗透剂后,可增加在叶片和果实附着时间和渗透速度,有利于吸收,使药效更快、更稳定,目前国内合成成功的有41%聚砹·嘧霉胺。 此外嘧霉胺对温度不敏感,在相对较低的温度下施用不影响药效。

41%聚砹·嘧霉胺

41%聚砹·嘧霉胺 防治对象

嘧霉胺具有保护和治疗作用,是防治灰霉病、枯萎病的一种高效、低毒杀菌剂,具有内吸传导和熏蒸作用,施药后可迅速传到植物体内各部位,有效抑制病原菌侵染酶的产生,从而阻止病菌侵染,彻底杀死病菌。与其他杀菌剂无交互抗性,而且在低温下使用,仍有非常好的保护和治疗效果。用于防治黄瓜、番茄、葡萄、草莓、豌豆、韭菜、等作物灰霉病、枯萎病以及果树黑星病、斑点落叶病等。

嘧霉胺

嘧霉胺 防治黄瓜番茄等灰霉病,在发病前或初期,每亩用40%嘧霉胺25-95g,兑水800-1200倍,亩用水量30-75kg,植株大,高药量高水量;植株小,低药量低水量,每隔7-10天用一次,共用2-3次。一个生长季节防治需用药4次以上,应与其他杀菌剂轮换使用,避免产生抗性。露地菜用药应选早晚风小、低温进行。

防治葡萄灰霉病,喷40%悬浮剂或可湿性粉剂1 000-1500倍液,当布生长季节需施药4次以上时,应与其他杀菌剂交种使用,避免产生耐药性。

嘧霉胺也可用于苹果、梨、草莓、韭菜、豆类等作物 。

毒性 :低毒,小鼠经口LD50为4061~5358mg/kg,大鼠经口LD50为4150~5971mg/kg,大鼠经皮LD50大于5000mg/kg。对家兔眼睛和皮肤无刺激性,在实验剂量内对动物无致畸、致癌、致突变作用。

注意事项

存储

贮存时不得与食物、种子、饮料混放。

使用

晴天上午8时至下午5 时、空气相对湿度低于 65%时使用;气温高于28度时应停止施药。

解毒参考方法

1、用药时如果感觉不适,立即停止工作,采取急救措施,并携标签送医就诊。

2、皮肤接触:立即脱掉被污染的衣物,用肥皂和大量清水彻底清洗受污染的皮肤。

3、眼睛溅药:立即将眼睑翻开,用清水冲洗10-15分钟,再请医生诊治。

4、发生吸入:立即将吸入者转移到空气新鲜处,请医生诊治。

5、误服:立即携带标签,送医就诊。无特效解毒剂,请对症治疗。