嗅碳卫星

嗅碳卫星是人造地球卫星中专门用于对地球二氧化碳浓度测量的卫星,"嗅碳"卫星对二氧化碳浓度的测量精度能够达到百万分之一,是人们掌握高精度二氧化碳测量数据的得力"帮手"。

- 中文名称 嗅碳卫星

- 外文名称 Orbiting Carbon Observatory

- 发射时间 2009年1月23日(日本)

- 型号 "呼吸"号

- 主要功能 掌握高精度二氧化碳测量数据

发射背景

人类每年因使用矿物燃料向地球大气中排放的二氧化碳超过300亿吨,生物燃料、森林火灾以及农业焚烧等每年共排放二氧化碳达55亿吨。过去50年来,人类活动导致的二氧化碳排放已使大气中的二氧化碳水平升高了近20%。科学界对于二氧化碳还有许多不甚清楚的地方。根据现有的地面测量,人类活动产生的二氧化碳有40%~50%留在了地球大气当中,而剩下的50%~60%被认为是被海洋和地面上的植被所吸收。

事实上,美国的科学家已经绘出了全球二氧化碳浓度三维效果图。美国航天局喷气推进实验室科学家穆斯塔法·沙欣领导的一个科研小组描绘了一张全球二氧化碳浓度三维图。这张图基于"水"(Aqua)卫星搭载的大气红外探测器获取的一系列观测信息。科学家们在《地球物理通讯》月刊上写道,全球二氧化碳分布绝对不是均匀的。尤其在5至8公里厚的中对流层的情况更是如此。南北半球亚热带地区的中对流层都存在高浓度的二氧化碳带。相反,二氧化碳浓度最低的地方出现在南极洲环流上空、格陵兰岛上空以及大西洋赤道水域的上空。

美宇航局

美宇航局 不过,这个浓度图仍是静态的,而借助"侦探"号卫星上携带的光谱仪等仪器,科学家们可以动态测量大气中不同来源的二氧化碳,监测海洋和森林等对二氧化碳的吸附情况。如果有了这么一张动态的、覆盖全球的二氧化碳分布图(根据当下的设计,这个卫星能够对地球表面621平方英里面积的区域进行月度测量),它将有助于减少在预测大气二氧化碳含量上的误差,并改善对全球变暖进程预测的准确性。

发射历史

2009年1月23日,日本用一枚H2A火箭将温室气体观测卫星"呼吸"号送入太空,这是世界首颗温室气体观测卫星。

嗅碳卫星

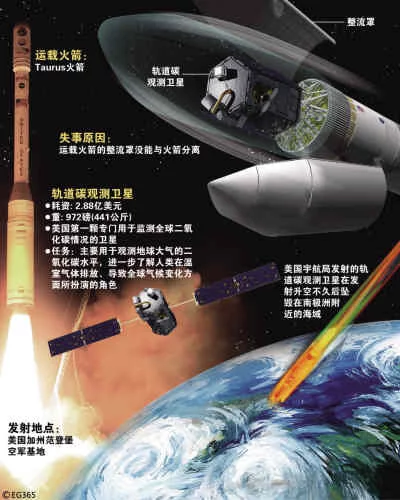

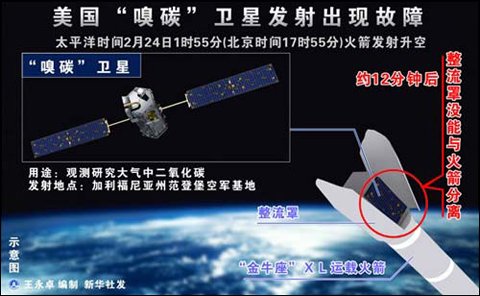

嗅碳卫星 2009年2月24日,美国宇航局"轨道碳观测(OCO)"发射升空后未能进入预定轨道,此后不久该卫星坠入南极附近海域。"嗅碳"卫星是美国第一颗专门用于研究和观测二氧化碳的卫星,其主要任务是绘制完整的大气二氧化碳循环地理分布图,为研究气候变化提供更多科学依据。

2014年7月,美国"嗅碳"卫星 "轨道碳观测者2号"(OCO-2)卫星于发射升空,主要任务是帮助确定二氧化碳在地球表面的哪些关键地点被排放和吸收。这将有助于科学家更好地了解人类活动对气候的影响。

2014年11月,美国国家航空航天局(NASA)的"嗅碳"卫星 "轨道碳观测者2号"(OCO-2)已传回了它的首张全球二氧化碳地图。研究人员在旧金山举行的美国地球物理联合会秋季会议上展示了这幅地图。

主要卫星

美国首颗"嗅碳"卫星全称为轨道碳观测卫星,由总部设在弗吉尼亚州的美国轨道科学公司制造,重量447千克。按原计划,卫星将被发射到近极太阳同步轨道,在地球上方约438英里(705公里)的轨道运行,每98.8分钟绕地球一周,每16天采集约800万个全球二氧化碳高精度测量数据。卫星的设计工作年限为2年以上,全部探测任务耗资2.78亿美元。该卫星携带一个三通道分光计,可以进行精确地测量全球二氧化碳情况。主要用于观测地球大气的二氧化碳水平,进一步了解人类在温室气体排放、导致全球气候变化方面所扮演的角色。

观测

观测 主要作用

"嗅碳"卫星的独特功能并非仅仅应用在大气研究上,它提供的二氧化碳测量数据还有更广泛的用途。一家与美国宇航局喷气推进实验室及加利福尼亚技术学院合作的网站,将提供关于全球变暖的各种图表、报告和互动功能。它用网上直观的形式将温室气体对地球环境和人们日常生活的影响形象的展现出来,以避免人们对于这个严重问题的认识被各种复杂的、科学性过强的媒体解读所搞晕。

美国嗅碳卫星

美国嗅碳卫星 "嗅碳"卫星升空后,将进入一个与地球赤道有一定角度的太阳同步轨道。卫星每隔16天就可以完成一次地球二氧化碳测绘,整个探测任务将持续两年。

2015年5月,NASA已经证实计划推出一个比OCO2还要强大得多的OCO3。它将从世界上所有国家的上方飞过,以测量二氧化碳和甲烷的排放水平。而欧洲航天局正在考虑一种更加先进的名为"碳观测卫星(CarbonSat)"的卫星。