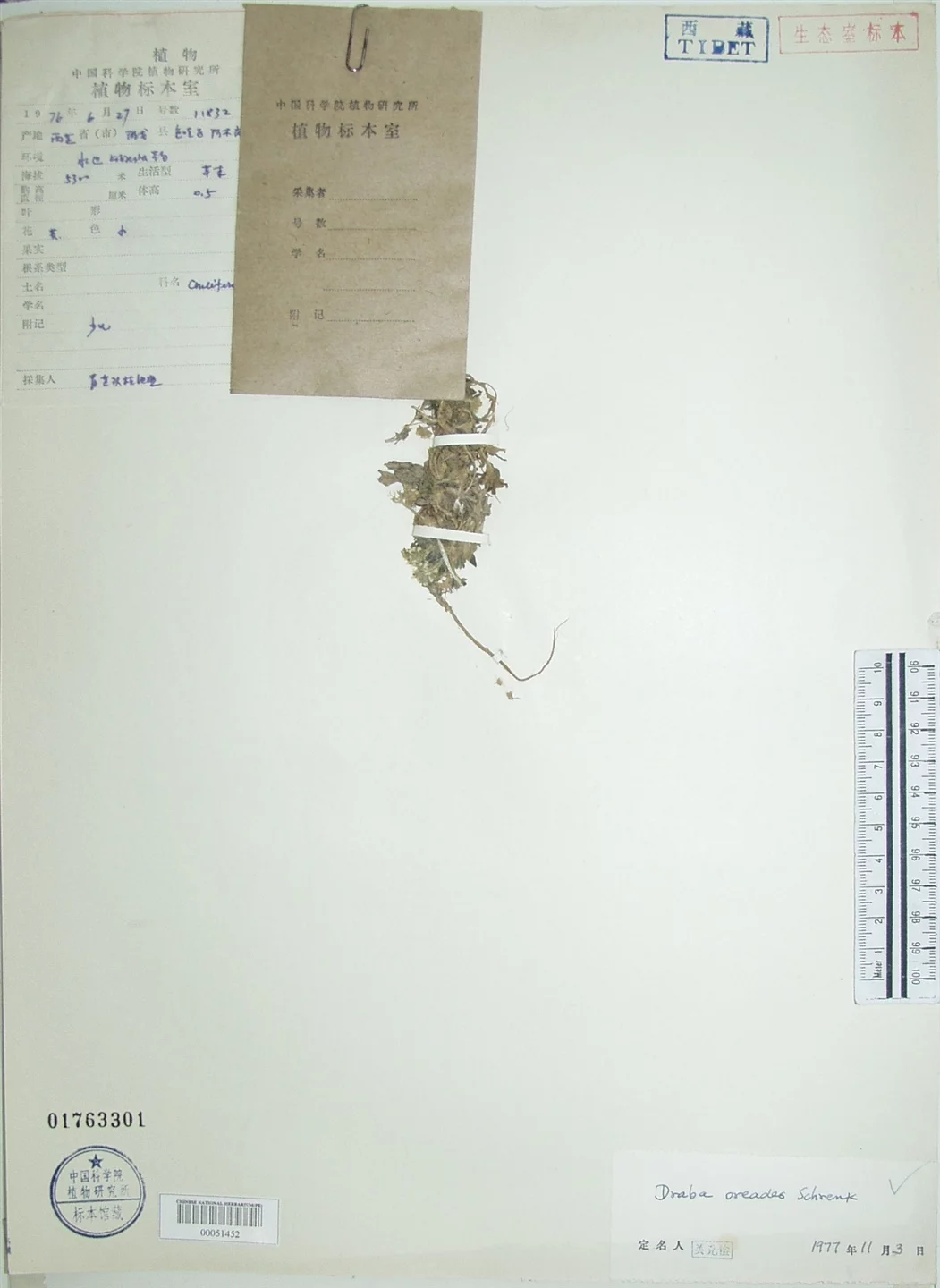

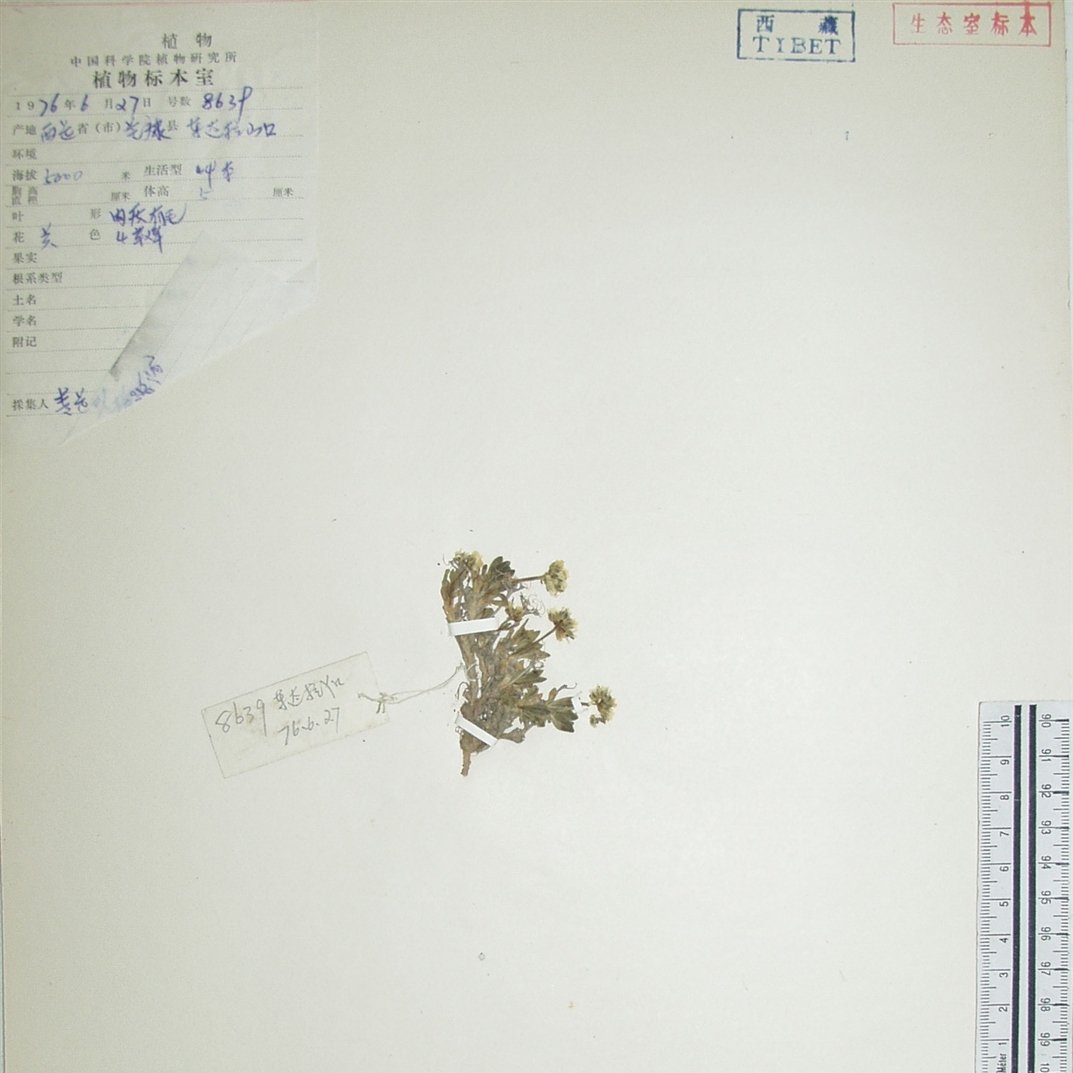

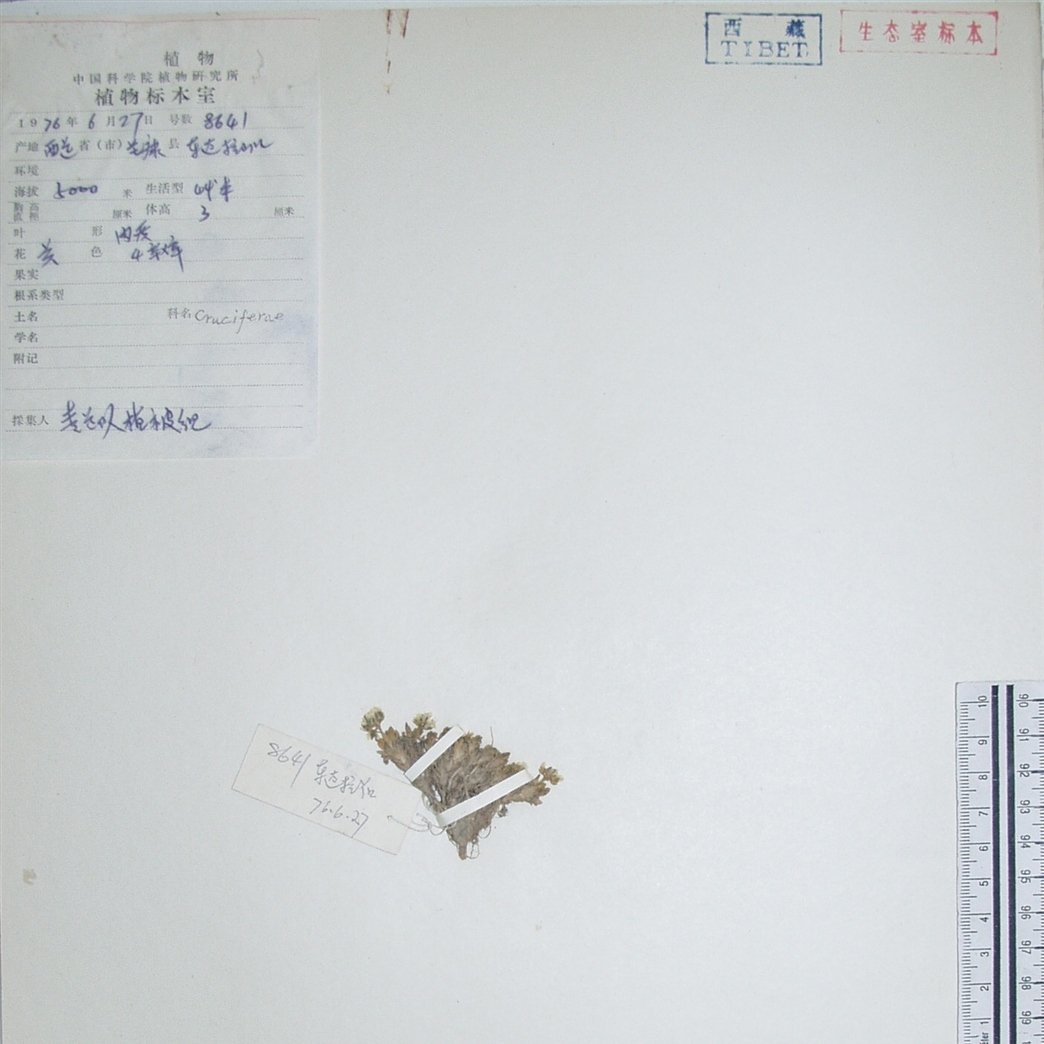

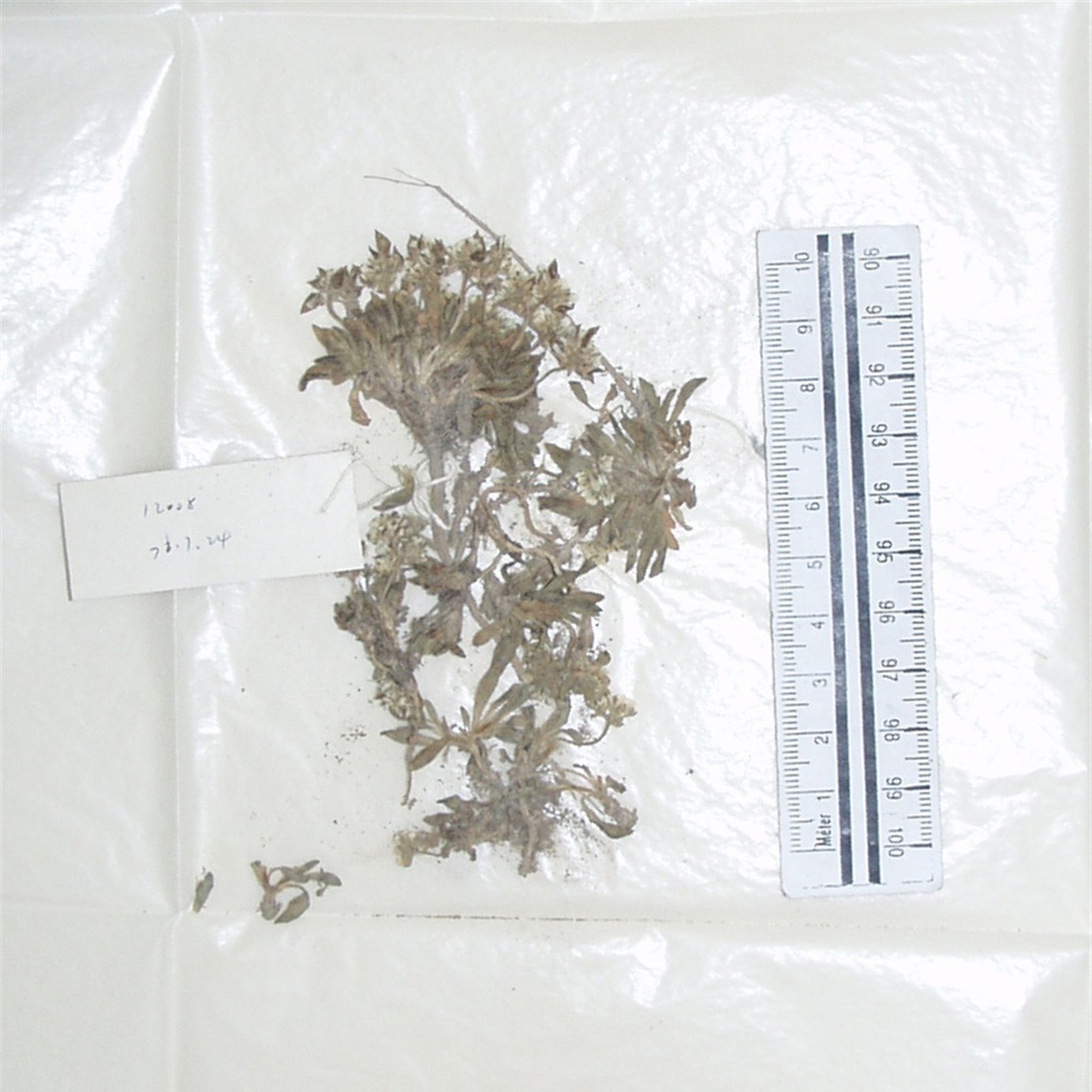

喜山葶苈

喜山葶苈(学名:Draba oreades Schrenk),为十字花科下的一个变种。

多年生草本,高2-10厘米。根茎分枝多,下部留有鳞片状枯叶,上部叶丛生成莲座状,有时呈互生,叶片长圆形至倒披针形。

产内蒙古、陕西、甘肃、青海、新疆、四川、云南、西藏;生于高山岩石边及高山石砾沟边裂缝中,海拔3000-5300米。中亚、克什米尔地区、锡金和印度也有分布。模式标本采自阿尔泰山。

- 中文名 喜山葶苈

- 学名 Draba oreades Schrenk

- 界 植物界

- 科 十字花科

- 属 葶苈属

形态特征

多年生草本,高2-10厘米。根茎分枝多,下部留有鳞片状枯叶,上部叶丛生成莲座状,有时呈互生,叶片长圆形至倒披针形,长6-25毫米,宽2-4毫米,顶端渐钝,基部楔形,全缘,有时有锯齿,下面和叶缘有单毛、叉状毛或少量不规则分枝毛,上面有时近于无毛。花茎高5-8厘米,无叶或偶有1叶,密生长单毛、叉状毛。总状花序密集成近于头状,结实时疏松,但不伸长;小花梗长1-2毫米;萼片长卵形,背面有单毛;花瓣黄色,倒卵形,长3-5毫米。短角果短宽卵形,长4-6毫米,宽3-4毫米,顶端渐尖,基部圆钝,无毛,果瓣不平;花柱长约0.5毫米。种子卵圆形,褐色。花期6-8月。

喜山葶苈

喜山葶苈 生长环境

喜山葶苈生长于海拔3000-5300米的高山岩石边及高山石砾沟边裂缝中。

分布范围

喜山葶苈产自内蒙古、陕西、甘肃、青海、新疆、四川、云南、西藏。中亚、克什米尔地区、锡金和印度也有分布。模式标本采自阿尔泰山。

繁殖方式

9月下旬前播种,按行珠距40cm×20cm穴播,11-12月结合除草匀苗、补苗,每穴留壮苗4-5株。翌年2月结合中耕除草,追施人粪尿1次。

栽培技术

选良种根

种根以一年生未受伤的根为好。长14厘米左右,粗1.0~2.5厘米。每亩需根量50~60千克。种根选好后,于11月底选一土质较好、背风向阳的地块,挖深30厘米、宽40厘米的沟贮藏,贮藏期间防止受热受冻。

整地施肥

忌连作,前作最好为豆科作物。选择地势高燥,土层深厚、肥沃疏松的地块,每亩施农家肥3吨,碳酸氢铵50千克,过磷酸钙30千克,硫酸钾30千克,或相应比例的复合肥。深耕30~40厘米,然后做成75~80厘米宽的大垄,在垄顶栽植。

耐寒性强,因而定植期很长,从11月下旬至翌年4月下旬均可。一般在3月中旬至4月上旬定植,行距75~80cm,株距30~33cm,667m2栽2500~3000株。定植时用木棍在垄上作18~20cm深的孔,孔与地面呈30°,然后将种根头部向上插入孔中,勿使种根弯曲,也不能倒植。为确保密度,定植时要足墒,定植后覆土3~5cm。为提高产量,应实行地膜覆盖。

打孔栽植

春秋两季均可种植,但以春季栽植为主,最佳定植时间为3月下旬至4月上旬,在起好的垄顶上按株距30~33厘米,深度15~20厘米打孔,孔须斜插,孔与地面呈45°左右,然后将种根头部向上,插入孔中,切勿倒栽,栽后覆土3~5厘米,每亩栽植2500~3000株。

栽植后将垄坡垄顶搂平搂细,然后边喷除草剂(乙草胺),边盖薄膜。盖膜时一定要拉紧,周围压实、压牢,防止风吹。盖完后将每个栽的穴顶破3~5厘米圆孔,再挖细潮土将孔盖严,覆土厚2厘米,这样有利于引苗出膜,防止灼伤叶片。

田间管理

补苗:早春栽植的,一般35天左右出苗,其间易受干旱和虫害的影响,造成缺苗。因此,出苗时要注意查苗补苗。

施肥:当苗高10~15厘米时追施尿素10千克,促苗早发快长,5~6月生长旺盛,对肥料要求较多,每亩可穴追尿素20千克,过磷酸钙20千克,硫酸钾20千克,促进茎叶旺盛生长。7月中旬每亩追施硫酸钾15千克促进发育,对补栽苗及弱小苗应采用大水沟灌。

主要价值

全草药用,解肉食中毒。

采收储藏

秋季可采收,洗净,鲜用或晒干。

主要变种

| 变种名称 | 形态特征 | 产地生境 |

|---|---|---|

| 长纤毛喜山葶苈(变种) | 叶两面无毛或疏生单毛、叉状毛和星状毛,边缘纤毛长,常达0.75毫米。花茎有毛;结实时果序轴略伸长。 | 产内蒙古、陕西、新疆、西藏;生于高山草地或石缝中,海拔3500-5200米。 |

| 毛果喜山葶苈(变种)睫毛葶苈(秦岭植物志) | 角果有短单毛及叉状毛。 | 产新疆。生于石缝有泥土处,海拔3880米。巴基斯坦有分布。 |

| 矮喜山葶苈(变种) | 植株矮小。莲座状叶倒卵状楔形,顶端圆,长4-12毫米。花茎高0.5-3.5厘米;萼片1.2-1.5毫米;花瓣长约3毫米。角果长3-4毫米。 | 产甘肃、青海、西藏。生于高山石砾沟边裂缝中,海拔4000-5300米。苏联(土耳其斯坦)、蒙古西部及克什米尔地区有分布。模式标本采自土耳其斯坦。 |

| 中国喜山葶苈(变种) | 植株大,果枝高达15厘米,常有1叶。莲座状基生叶薄,长达3厘米。总状花序着花10-18朵。角果尖卵形,长7-9毫米,宽3.5-5.5毫米;花柱宿存,长约1毫米。花期6-8月。 | 产陕西、甘肃、青海、四川、云南、西藏。生于高山岩石边,海拔4300-4600米。模式标本采自陕西太白山。 |

| 喜高山葶苈(变种) | 植株矮小。根状茎分枝多,下部留存枯叶,呈柱状,形成草丛。基生叶长0.5-1.5厘米,被单毛、叉状毛及少量分枝毛。花茎高0.5-1厘米,密被长单毛、叉状毛;总状花序有花2-3朵,花小。短角果未见。 | 产四川北部和西藏。生于山坡,海拔4600-5000米。克什米尔、伊朗、锡金、印度均有分布。模式标本采自西喜马拉雅山。 |