呻吟语

《呻吟语》是明代晚期著名学者吕坤(1536—1618)所著的语录体、箴言体的小品文集,刊刻于1593(明万历二十一年),时吕坤在山西太原任巡抚。 《呻吟语》是吕坤积三十年心血写成的著述,他在原序中称:“呻吟,病声也,呻吟语,病时疾痛语也。”故以“呻吟语”命名。全书共分六卷,前三卷为内篇;后三卷为外篇,一共有大约数百则含意深刻、富有哲理的语录笔记。

《呻吟语》是吕坤的代表作,该书立足儒学,积极用世,关乎治国修身,处事应物,言简意赅,洞彻精微,影响很大。尹会一称其:“推堪人情物理,研辨内外公私,痛切之至,令人当下猛省,奚啻砭骨之神针,苦口之良剂”。申涵光称:“不可不常看。”有现代学者誉其为:“古今罕见的修身持家治国平天下的指南性书籍”。

- 中文名 呻吟语

- 作者 吕坤(1536年—1618年)

- 体裁 箴言体小品文集

- 刊行 1593年(明万历二十一年)

内容介绍

《呻吟语》,作者是明代晚期著名思想家、哲学家吕坤,是一部探讨人生哲理的笔记合集。该书一共六卷,前三卷为内篇,后三卷为外篇,内篇分为性命、存心、伦理、谈道、修身、问学、应务、养生,外篇分为天地、世运、圣贤、品藻、治道、人情、物理、广喻、词章等十七篇。涉猎广泛,体悟性强。反映出作者对社会、政治、世情的体验,对真理的不懈求索。其中闪烁着哲理的火花和对当时衰落的政治、社会风气的痛恶。表现出其权变、实用、融通诸家的思想。《呻吟语》是随得随录的随笔式语录体,行文灵活,文之长短,形随意移;儒为根底,兼采众慧,亦庄亦谐;寓言性、文学性、趣味性、哲理性强,语言"简重真切"。

呻吟语

呻吟语 《呻吟语》大体以儒家思想为基础,包容吸纳了道家、法家、墨家等诸子百家的思想精华,加上作者本人的宦海沉浮以及对人世间冷暖沧桑的独特感受。全书内容,基本上是针对明朝后期由盛转衰出现的各种社会弊病,提出了兴利除弊、励精图治的种种主张,从而对人生、国家以及天地宇宙的各种现象有了自己独到的见解和认识,特别是修身养性方面,作者较深层次地论述了其独特的看法。

作品目录

| 序 | 卷一 内篇 礼集·性命 |

| 卷一 内篇 礼集·存心 | 卷一 内篇 礼集·伦理 |

| 卷一 内篇 礼集·谈道 | 卷二 内篇 乐集·修身 |

| 卷二 内篇 乐集·问学 | 卷三 内篇 射集·应务 |

| 卷三 内篇 射集·养生 | 卷四 外篇 御集·天地 |

| 卷四 外篇 御集·世运 | 卷四 外篇 御集·圣贤 |

| 卷四 外篇 御集·品藻 | 卷五 外篇 书集·治道 |

| 卷六 外篇 数集·人情 | 卷六 外篇 数集·物理 |

| 卷六 外篇 数集·广喻 | 卷六 外篇 数集·词章 |

注:以上目录表的内容转《中国古籍全录》录自付梓版明本二卷《呻吟语摘》 ,参校1993年学苑出版社版的《呻吟语》(该本以清栗毓美编刻版《吕子遗书》为主要底本) 。

创作背景

《呻吟语》是吕坤积三十年心血写成的一部语录体著作。《呻吟语》原序中称:"呻吟,病声也,呻吟语,病时疾痛语也。""三十年来,所志《呻吟语》凡若干卷,携以自药。"择其狂而未甚者存之。这是书名作《呻吟语》的原因,至于为什么要呻吟,那是可以在作者吕坤在《忧危疏》中的话来总结,即是:"当天下之势,乱象已形,而乱机未动。天下之人,乱心已辨而乱人未倡厥"。大意是:天下虽然表面安定,但已然乱象丛生,人心亦已乱,社会病入膏肓。这是作此书创作时的社会背景。

呻吟语

呻吟语 而在作者个人方面,1563(嘉靖四十二年癸亥),即吕坤28岁时始撰《呻吟语》(注:序中言"三十年来,所志《呻吟语》凡若干卷",倒推 )。这期间吕坤见证了明世宗、穆宗的先后逝世,张居正赋役制度改革由盛而衰,以及宁夏之役和朝鲜之役的相继发生,吕坤个人也经历了丧父失母,为官清廉有异政,学问渊博有奇文的人生蜕变。这是作者创作时的个人经历背景。

《呻吟语序》中提及"司农大夫刘景泽,摄心缮性,平生无所呻吟,予甚爱之。顷共事雁门,各谈所苦"。即是作者和志同道合的刘景泽在互诉衷肠中,后者建议吕坤将《呻吟语》公之于人,并指出有"三益":"医病者见子呻吟,起将死病;同病者见子呻吟,病各有病;未病者见子呻吟,谨未然病。"这3个好处,吕坤深表赞同,于是对作品进行删改,然后刊行出版。其实,也可以理解为吕坤借刘景泽之口说出自己撰写《呻吟语》的目的--对现实社会已"病"情况,希望以毕生学识为治"病"作出努力。

作品鉴赏

《呻吟语》是人生哲学的格言、随笔。因是跨度三十年的心得笔记,并非一气呵成,外篇的许多内容难免与内篇重复。平心而论,其精彩部分多在内编。

呻吟语

呻吟语 《呻吟语》中谈人生、谈哲理、抨时弊,内容涉及人生修养、处世原则、兴邦治国、养生之道。行文中时常出现警言妙语、真知灼见。在修身方面,作者认为,"沉静最是美质,益心存而不放者",而"任口恣情,即是清狂,亦非蓄德之器。"沉心静气是一个人的优秀品质,潜心思虑而不放任;信口胡说,即是轻狂的表现,这样的人难以修养出好的品德。读到这里读者不禁想到了自己的心与口,看来要培养良好的品德,非得管理好这两个家伙才是。从这里也可见《呻吟语》文风朴实,几句平常话语,却道出了世间人们最易忽视与不愿承认的事实,与现代的"倒权威论"有异曲同工之妙。静心读下去,只觉胸中愈来愈广阔,眼前愈来愈明亮,平日生活中之烦恼琐事亦化作烟云惭惭散去。心,也净洁了不少。

申涵光《荆园小语》称:"吕新吾先生《呻吟语》,不可不常看。"《呻吟语》,明代著名思想家吕坤的代表作,是一部箴言体的小品文集。它立足儒学,积极用世,关乎治国修身,处事应物,言简意赅,洞彻精微,在当时及后世影响很大,以至于今。尹会一《吕语精粹序》称其"推堪人情物理,研辨内外公私,痛切之至,令人当下猛省,奚啻砭骨之神针,苦口之良剂"。

吕坤在《呻吟语》中革命性地提出了唯物主义的"气"说,称"天地万物只是一气聚散,更无别个"、"形者,气所附以凝结;气者,形所托以运动。无气则形不存,无气则气不住"、"气者形之精华,形者气之渣滓。故形中有气,无气则形不生;气中无形,有形则气不载。故有无形之气,无无气之形"。所谓"气"就是物质的存在,是万世常存的;"形"是物质的形态。"形"是可以毁灭的,而且是必然毁灭的,但"形"的毁灭并不意味着"气"的毁灭,它只是"气"向另一种形态的过渡。可以说,吕坤觉察了物质不灭的原理。 《呻吟语》中,还有力地批判了鬼神迷信思想和儒家宣扬的厚葬久丧思想。这在当时道学迷雾充塞学术界的情况下,吕坤能够这样做是很了不起的。

作品影响

吕坤的《呻吟语》,开启了明清救世启蒙思潮先河的名著,先后被翻译成二十多个国家文字出版发行。不仅大陆,在香港、台湾亦有着重大影响,而日本、韩国、美国、哥伦比亚、埃及等国家,它也有颇高的学术地位。 自明末始,吕坤及其著作《呻吟语》在中国政治、哲学等多个领域均产生了深远影响。日本福冈女子大学疋田其佑教授曾亲临宁陵考察访问,并潜心研究吕坤著作,《中国思想通史》专门辟了阐述吕坤的章节。

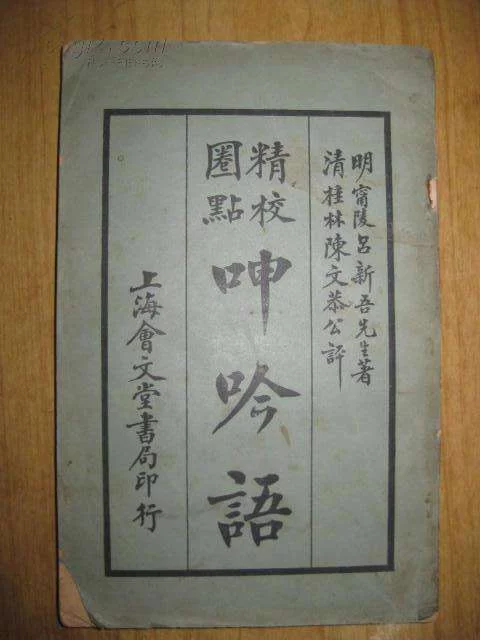

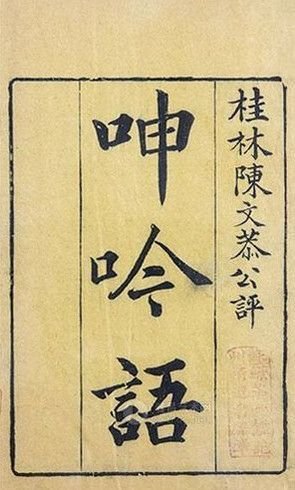

版本信息

《呻吟语》于1593年(明万历二十一年)成书付梓,此版本暂称"付梓版"。但是,在此之前,作者吕坤的底稿便曾被传钞流播,底稿传钞系统之版本暂称"祖钞版"。祖钞版由于流传面较广,且非一人一时所钞,传钞质量及分散子本等,都难以计量,现几无存世,但祖钞版些许内容可能已融入清后付梓版的子本,作为新刻印本的校勘、补充内容等。付梓版则流传有序,版本清晰。

《呻吟语》付梓版成书后,原版存于宁陵吕氏宗祠中。明、清代书坊因读者需要,不断刻印,现存世便有不少刻本。比较常见的有:明《呻吟语摘》本(二卷);1687年(清康熙二十六年),陆陇其正定本;1736年(清乾隆元年),陈宏谋《吕子节录》本;1794年(清乾隆五十九年),吕燕昭刻本;1827年(清道光七年),栗毓美等编刻的《吕子遗书》本;1480年(清道光20年),崇德堂刻本;等等。

以上各版本多是是以付梓版为底本,并酌辑作者吕坤的其他相关言论、或加前人按语、或补录新的资料汇编,并加入校勘、注释、各篇夹注等,因此,各版虽以付梓版原版刻引为主,但内容不尽相同,而成就亦见高下。一般认为,1827(道光七年)栗毓美等编刻的《吕子遗书》本成就最高,该本辑录完备、校勘亦精,因此当代出版的《呻吟语》多以其为底本,参考、汇编各本再行出版,如1993年,学苑出版社,王国轩、王秀梅注的《呻吟语》;如2007年,华夏出版社,《呻吟语正宗》;如2002年,江苏古籍出版社(现更名凤凰出版社),朱恒夫译注的《呻吟语(足本)》等。

作者简介

吕坤(1536-1618),明学者,字叔简,亦字心吾或新吾。宁陵(今属河南)人。万历进士,曾任户部郎中,官至刑部左右侍郎。哲学上坚持一元论,认为"天地万物只是一气散聚,更无别个。"(《呻吟语.天地》)"道气非两物,理气非两件,成象成形者器,所以然者道;生物成物者气,所以然者理。"(《呻吟语.谈道》)批判理学家将"道"与"器"、"理"与"气"分割开来和"理在气先"等说法。反对"轮回"说指出"形神一离",千年无再生之吾,但又认为"举世都是吾心"。主张"知行并进格物"。著作有《呻吟语》、《去伪斋文集》等。