吴越人

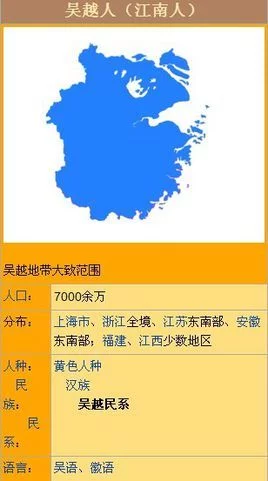

吴越人,即汉族的江浙民系,由春秋时期吴国、越国故地衍生而来。所操的方言称为"吴语"、"吴方言",主要分布于浙江、江苏、上海、安徽、江西、福建等地,使用人口约8000万。

- 中文名称 吴越人

- 外文名称 Wuyue People

- 别名 吴人、江浙人

- 语种 吴语

- 人口数量 16348.14 万(2019年江浙沪常住人口)

历史渊源

吴越文化最早起源于江南一带的文明,如上山文化、河姆渡文化、马家浜文化、良渚文化等。

吴国的王室来源于周室,越国王室源于夏室。吴地的古越人有"断发文身"的习俗,最初被中原民族视为蛮族,泰伯和仲雍来的吴地建立勾吴王国,把中原先进的农耕技术带到当地,促进吴地的发展。至春秋已经与周的诸侯国广泛交流,经过春秋战国以及秦汉以后,汉民族逐渐融合形成,吴越人是汉民族的一个重要组成部分。吴地的语言是如今的汉语方言吴语的源头。

吴国地区的文化作为中华文化的组成部分成为后世的吴文化。会稽。后来两地连年交战,彼此文化上相互渗透同化,最终融为一体。

后期随着北方连年战乱,开始有中原汉族南下,在晋朝五胡乱华之后,大量北方汉人贵族豪强南渡到江南。靖康之变后的宋室南迁,更有大量北方士大夫与平民南迁江浙,从而又将中原汉人的血脉融入其中。

晋室南渡后士族文化的特质改变了吴越文化的审美取向,给其注入了"士族精神、书生气质" ,开始成为中国文化中精致典雅的代表。宋室南迁更是让"士族精神、书生气质"成为江浙民系的文化特征。

语言介绍

吴语,是汉族吴越民系的母语,使用人口约8000多万,分布地包括苏南、上海、浙江全境,安徽徽州,宣州部分地区,江西东北部信州;福建浦城县。

通常认为苏州话具有吴语的代表性。后来因上海的经济突破发展,故江南话的代表方言又增加了上海话。也有人因上海话在国内外影响力较大而将其当作代表。上海话是江南话极具代表性的方言,也是一种在苏州话的基础上混化了宁波话而成的吴语支系。

经过几千年的变化,吴语在不同地区都产生些许的变化(例如杭州话的部分词汇较苏州话、上海话会有不同),有些吴语地区受外来语言影响严重,出现较明显变化甚至流失。江西东北部、福建北部、安徽南部一带的部分地区还保留吴语。

主要名人

科学家和发明家

沈括(1031-1095)

徐光启(1562-1633)

厉绥之(1885-1975)

王淦昌(1907-1998)

谈家桢(1909-2008)

钱学森(1911-2009)

*吴健雄(1912-1997)

钱伟长(1912-2010)

厉矞华(1912-2002)

邵象华(1913-2012)

*何泽慧(1914-2011)

李政道(1926-)

李志坚(1928-2011)

*屠呦呦(1930-)

高锟(1933-)

倪光炯(1934-)

朱棣文(1948-)

钱永健(1952-2016)

任正非(1944-)

作家和艺术家

钱谦益(1582年-1664年)

邵弥(1592年-1642年)

张岱(1597年-1679年)

吴伟业(1609年-1671年)

厉鹗(1692年6月16日-1752年10月17日)

厉良玉(1865年-1940年)

王国维(1877年12月3日-1927年6月2日,享年49岁)

李叔同(1880年10月23日-1942年10月13日,享年61岁)

周树人(鲁迅)(1881年9月25日-1936年10月19日,享年55岁)

周作人(1885年1月16日-1967年5月6日,享年82岁)

刘半农(1891年5月29日-1934年7月14日,享年43岁)

胡适(1891年12月17日-1962年2月24日,享年70岁)

顾颉刚(1893年5月8日-1980年12月25日,享年87岁)

徐志摩(1897年1月15日-1931年11月19日,享年34岁)

丰子恺(1898年11月9日-1975年9月15日,享年76岁)

朱自清(1898年11月22日-1948年8月12日,享年49岁)

李尧棠(巴金)(1904年11月25日-2005年10月17日,享年100岁)

唐丽玲(1907年2月4日-2007年3月8日,享年100岁)

艾青(1910年3月27日-1996年5月5日,享年86岁)

费孝通(1910年11月2日-2005年4月24日,享年94岁)

钱钟书(1910年11月21日-1998年12月19日,享年88岁)

南怀瑾(1918年3月18日-)

洪汛涛(1928年4月-)

高行健(1940年1月4日-)

冯骥才(1942年2月9日-)

余华(1960年4月3日-)

王和政治家

钱镠(852年-932年)

宋濂((1310年11月4日-1381年6月20日)

厉尔康(1888年-1967年)

厉麟似(1896年2月18日-1970年10月21日)

厉声教(1935年1月7日-2017年8月6日)