吡蚜酮

吡蚜酮属于吡啶类或三嗪酮类杀虫剂,是全新的非杀生性杀虫剂,最早由瑞士汽巴嘉基公司于1988年开发,该产品对多种作物的刺吸式口器害虫表现出优异的防治效果。

- 中文名 吡蚜酮

- 外文名 Pymetrozine

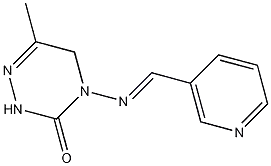

- 又名 吡嗪酮;(E)-4,5-二氢-6-甲基-4-(3-吡啶亚甲基氨基)-1,2,4-三嗪-3(2H)-酮

- 分子式 C10H11N5O

基本信息

中文名称:吡蚜酮

英文名称:Pymetrozine

中文别名:吡嗪酮;(E)-4,5-二氢-6-甲基-4-(3-吡啶亚甲基氨基)-1,2,4-三嗪-3(2H)-酮

英文别名:Pymetrozin; (E)-4,5-Fihydro-6-methyl-4-((3-pyridinylmethylene)amino)-1,2,4-triazin-3(2H)-one; (E)-4,5-dihydro-6-methyl-4-(3-pyridylmethyleneamino)-1,2,4-triazin-3(2H)-one; E)-4,5-dihydro-6-methyl-4-[(3-pyridinylmethylene)amino]-1,2,4-triazin-3(2H)-one; 6-methyl-4-{[(E)-pyridin-3-ylmethylidene]amino}-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-3(2H)-one

CAS号:123312-89-0

吡蚜酮

吡蚜酮 分子式:C10H11N5O

分子量:217.2272

物性数据

1. 性状:白色结晶

2. 密度(g/mL,20℃):0.48-0.52

3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定

4. 熔点(ºC):234

5. 沸点(ºC,常压):未确定

6. 沸点(ºC,KPa):未确定

7. 折射率:未确定

8. 闪点(ºC):>110

9. 比旋光度(º):未确定

10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定

11. 蒸气压(Pa,20ºC):9751

12. 饱和蒸气压(KPa,20ºC):未确定

13. 燃烧热(KJ/mol):未确定

14. 临界温度(ºC):未确定

15. 临界压力(KPa):未确定

16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定

17. 爆炸上限(%,V/V):未确定

18. 爆炸下限(%,V/V):未确定

19. 溶解性:溶于水、乙醇、正己烷

存储方法

密封、在 0-6 ºC下保存

主要用途

新型吡啶杂环类杀虫剂,具有高效、低毒、高选择性、对环境生态安全等特点,其制剂可用于防治大部分同翅目害虫,尤其是蚜虫科粉虱科、叶蝉科等。适用于蔬菜、水稻、瓜果及多种大田作物。

安全信息

风险术语

R40:Limited evidence of a carcinogenic effect. 少数报道有致癌后果。

R52/53:Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.对水生生物有害,可能对水体环境产生长期不良影响。

安全术语

S36/37:Wear suitable protective clothing and gloves.穿戴适当的防护服和手套。

S61:Avoid release to the environment. Refer to special instructions / safety data sheets. 避免释放至环境中。参考特别说明/安全数据说明书。

系统编号

CAS号:123312-89-0

MDL号:MFCD01632346

RTECS号:XZ3018620

BRN号:7814151

PubChem号:24869823

化学数据

1、 疏水参数计算参考值(XlogP):0

2、 氢键供体数量:1

3、 氢键受体数量:4

4、 可旋转化学键数量:2

5、 互变异构体数量:2

6、 拓扑分子极性表面积(TPSA):70

7、 重原子数量:16

8、 表面电荷:0

9、 复杂度:325

10、同位素原子数量:0

11、确定原子立构中心数量:0

12、不确定原子立构中心数量:0

13、确定化学键立构中心数量:1

14、不确定化学键立构中心数量:0

15、共价键单元数量:1

其他相关

适用范围:蔬菜、小麦、水稻、棉花、果树。

防治范围:蚜虫科、飞虱科、粉虱科、叶蝉科等多种害虫,如甘蓝蚜、棉蚜、麦蚜、桃蚜、小绿斑叶蝉、褐飞虱、灰飞虱、白背飞虱、甘薯粉虱及温室粉虱等。

注意事项:喷雾时要均匀周到,尤其对目标害虫的危害部位。