叠题乌江亭

《叠题乌江亭》是北宋诗人王安石的诗作。这首诗是针对杜牧的《题乌江亭》诗而写,表明了王安石对项羽兵败自刎、"不肯过江东"失败一事的真正原因看法。

- 作品名称 叠题乌江亭

- 创作年代 北宋

- 作品出处 《临川先生文集》

- 文学体裁 七言绝句

- 作者 王安石

作品原文

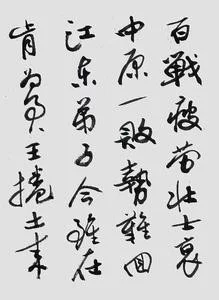

叠题乌江亭

百战疲劳壮士哀,中原一败势难回。

江东子弟今虽在,肯与君王卷土来?

作品注释

词语注释

①乌江亭:故址在今安徽和县乌江镇,为项羽兵败自刎之处。

②壮士:指项羽。

③中原一败:括项羽垓下之败。

④江东:指长江下游芜湖、南京以下的江南地区,是项羽起兵之地。

⑤肯:岂肯,怎愿。

白话译文

经过战争的疲劳的壮士非常的悲哀,中原一败之后大势难以挽回。即便江东的子弟现在还在,但是,谁能保证他们为了项羽而卷土重来?

创作背景

王安石于神宗熙宁二年(1069)。被任为参知政事,次年拜相。他积极推行变法。由于保守派固执反对,新政推行迭遭阻碍。熙宁七年辞退;次年再相,九年再辞,退居江宁(现在江苏省南京市)。《叠题乌江亭》就写于这个时期。 西楚霸王项羽是中国历史上一位著名的悲情英雄,关于他的传说一直在民间流传,这其中又以他乌江自刎最为慷慨悲壮,成为历代文人墨客反复咏叹的历史题材。杜牧的《题乌江亭》说:"胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。江东子弟多才俊,卷土重来未可知。" 杜牧在其诗中批评了项羽胸襟不够宽广,认为项羽如果能够重振旗鼓依然能够卷土重来。一代英雄的末路引起两代人的争论:项羽能够重回江东,是否还能卷土重来?王安石不同意杜牧的看法,认为即使江东父老仍在,项羽注定是失败的结局。

原文鉴赏

诗词赏析

杜牧在他的《题乌江亭》中写到:" 胜败兵家事不期, 包羞忍耻是男儿。江东子弟多才俊, 卷土重来未可知。"意思是批评项羽胸襟不够宽广,如果项羽能够再回江东重振旗鼓的话,说不定还可以卷土重来。而王安石则根据自己的理解,认为项羽的失败已成定局,即便是江东子弟还在,项羽也不可能再带领江东子弟卷土重来,以为他们不一定再肯为战争卖命了。

诗歌开篇就以史实扣题,针对项羽的失败直接指出"势难回"。楚霸王的转折点在"鸿门宴",没能杀成刘邦,到"垓下之围"时已经面临着众叛亲离的境地。而细数项羽失败的原因,最大的因素恐怕就是他自身的刚愎自用了吧。所以文章"壮士哀"就隐含着这样的信息,那时的项羽已经失去人心,天时、地利、人和中,人和是最重要的因素,而项羽已经失去,要挽回大业是十分艰难,概率也是很低的。

所以,王安石在三、四两句中进一步阐释"江东子弟今虽在,肯为君王卷土来",他以辛辣的口吻明确地表示,即使项羽真的重返江东,江东子弟是不会替他卖力的。杜、王的观点不同是因为他们的出发点和立场不同。杜牧着眼于宣扬不怕失败的精神,是借题发挥,是诗人咏史;王安石则审时度势,指出项羽败局已定,势难挽回,反驳了杜牧的论点,是政治家的咏史。这首诗表现了王安石作为政治家的冷峻与沉静。诗中最后的反问道出了历史的残酷与人心向背的变幻莫测,也体现出王安石独到的政治眼光。如果说杜牧是为项羽翻案,那么王安石则是为历史本身翻案,人与历史的关系本来就是"顺之则昌,逆之则亡"。从这首诗中,我们还能看出,作为北宋著名政治家,王安石将变法中的革新精神带到咏史诗的创作中,表达自己的政治观点,对前人提出质疑,这也是一种创新。这种史论史评是王安石完成咏史诗从叙事体向抒情体,最终走向议论体的转变,对当时的诗文革新运动起了推动作用。 王安石则属意史论史评,延伸了咏史诗的内容深度,有着独到的政治见解。

王安石的诗,十分辛辣冷峻,但却抓住了人心向背是胜败的关键这个根本,可以说是一针见血。

名家点评

北宋·魏泰《东轩笔录》评曰:"王荆公初为参政,闲日阅晏元献小词而笑曰:'宰相为此可乎?'"

清·袁枚《随园诗话》评曰:"文忌平衍,而公天性拗执,故琢句选词,迥不犹人。诗贵温柔,而公性情刻酷。故凿险缒幽。自堕魔障。"

作者简介

王安石(1021年-1086年5月21日),北宋临川人(今江西省抚州市临川区邓家巷人),字介甫,晚号半山。北宋杰出的政治家、思想家、文学家、改革家,唐宋八大家之一。在文学中具有突出成就。其诗"学杜得其瘦硬",擅长于说理与修辞,善于用典故,风格遒(qiú)劲有力,警辟精绝,也有情韵深婉的作品。著有《临川先生文集》。他出生在一个小官吏家庭。父名益,字损之,曾为临江军判官,一生在南北各地做了几任州县官。安石少好读书,记忆力强,受到较好的教育。庆历二年(1042年)登杨寘榜进士第四名,先后任淮南判官、鄞县知县、舒州通判、常州知州、提点江东刑狱等地方的官吏。治平四(1067年)神宗初即位,诏安石知江宁府,旋召为翰林学士。熙宁二年(1069年)提为参知政事,从熙宁三年起,两度任同中书门下平章事,推行新法。熙宁九年罢相后,隐居,病死于江宁(今江苏南京市)钟山,谥号"文正",又称王文公。其政治变法对北宋后期社会经济具有很深的影响,已具备近代变革的特点,被列宁誉为是"中国十一世纪伟大的改革家"。与"韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩",并称为"唐宋八大家"。