厝柩

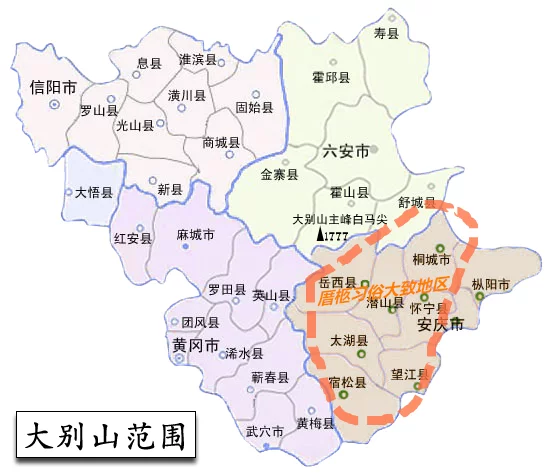

在安徽部分地区(一般是皖西南 大别山脉东南麓以及中北部地区),有一种与其他地区截然不同的丧葬风俗---厝(cuo)柩。即逝者只要不是非正常死亡,金寨县内逝者不问死因,都不是一次下土入葬,而是将逝者的棺木抬到一风水好的僻静处(通常为自家田地或山头),用土砖砌墙、盖瓦,棺木置于其中寄存,称作"厝柩",又叫蚕殛,农村方言蚕(cuo)基,(qiu)基。待三年或更长的时间后再择日安葬,谓之葬坟。

- 中文名称 厝柩

- 地理位置 皖西南 大别山脉东南麓地区

- 实质 棺木抬到一风水好的僻静处

- 又叫 蚕殛

- 下土时间 待三年或更长的时间后

介绍

一 安徽一带习俗(不同于杭州,主要不污染环境)

棺木用好木材。这种寄柩所四周是水泥砖砌起来的墙,上面用石棉瓦盖着,棺木横置于其中,古时棺木的两边暴露在外(用木材和稻草盖成),这种寄柩所是棺木临时寄存的地方,待寄存满三年以后再开棺把骨架摆好再正式入土下葬,六安市境内一般不再开棺摆骨,不同于其他地区在人去世时就入土下葬的风俗。

参考

土葬的形式有血葬、骨葬以及骨灰葬等。血葬是指人去世后直接放在棺材内立即下土安葬;骨葬是指人去世后安放在合适的地方待尸体腐烂再检骨骸安葬。

分布地区

皖西南地区大别山脉东南麓,厝柩的地区主要是安庆的潜山县、太湖县、望江县、宿松县、怀宁县、岳西县、桐城市以及六安市舒城县部分山区、金寨县、霍山县等。

这种独特的丧葬风俗背后隐藏着什么样不为人知的历史呢?又是如何形成的呢?

历史

元至正二十一年(1361年)八月,在朱元璋统一江南之战中,与陈友谅张士诚军曾经在沿江一带军事重地安庆、江州(今江西九江)爆发过极其激烈的战争。双方经过激烈血腥的较量,朱元璋最终取得胜利,但是这场战争使得安庆地区遭受世所罕见的巨大破坏,人民伤亡殆尽,田地大量荒芜。朱元璋统一天下建立大明朝之后,当时江南地区土地大多为豪强地主霸占,他们在地方上盘根错节,势力雄厚,而且他们还过分压榨农民,既和国家争夺赋税来源,又不利于经济的恢复。朱元璋为了打破江南地区强大的宗族势力,恢复生产发展经济,巩固其统治,就颁布"移民令",强制江南大量人民被迁往江北苏北一带开荒屯垦,并且不得回迁原籍,隔断移民与原籍地的一切来往,史称"洪武赶散"。据说始于明初的"洪武赶散"。朱元璋为巩固大明政权,从洪武三年起,以垦荒为由,下令各道武员率游骑击散、没收原来支持和拥戴过张士诚、彭莹玉的士绅商贾的家产,责令全家迁徙到外地垦荒屯田,将饶州、九江的大户赶往江北所进行的强制性的大规模移民。元末明初,江淮地区发生了大规模的红巾军起义,造成这一地区赤地千里。宜春、饶州、九江是彭玉莹、邹普胜、徐寿辉的活动地区,苏南是张士诚的根据地。驱赶这些士绅商贾迁徙时,都集中在瓦屑坝登记造册,其中大部分就近落户在安庆一带。到洪武二十二年(1389),安庆的42万居民中就有27万来自瓦屑坝。 在这次大规模的移民运动中,临近安庆地区的江西移民大量迁入安庆地区。据清初桐城派学者朱书说 "然元以后至今,皖人非古皖人也,强半徙自江西,其徙自他省会者错焉,土著才十一二耳"。大量的江西移民达到安庆地区以后,被朝廷告知不得回迁原籍,兄弟亲戚之间不得往来,否则受到重罚。但是这些背井离乡的移民中心中始终抱着有朝一日能回到故乡的幻想。因此,在当时那些移民过来的老人们在去世后,按照逝者的生前遗愿棺木暂时停放在寄柩所,不要入土下葬,只停柩于地面,期待着有朝一日能够魂归故里。由于朝廷的移民不得迁回原籍的强制政策始终未能松动,于是年复一年,天长地久,人们觉得回迁无望后,但还对回迁抱有幻想,浅埋委棺 就这样,这种移民寄托着对江西家乡无限思念的丧葬方式就在安徽地区渐渐地成为一种独特的风俗,一直沿用至今!

厝柩习俗

葬坟,乡间称为白喜事,届时亲朋好友都会前来帮忙,有一道道复杂的程序。大别山脉东南麓地域辽阔,各地民俗也不尽相同,以下为笔者收集的资料。

关于寿材

寿材。不仅继承了活人在对安身立命的守望,而且对死后免遭风蚀雨淋的忌讳与恐惧。旧时老人(包括笔者奶奶这一辈)会提前为自己"备料",另外一个就是病危之人,据说通过做寿材来冲喜--转危为安,长命百岁。这个习俗在中国大部分地区应该很常见,是老一辈人传下来的。

成年人自然死亡,在祖堂殡殓,城镇居民在堂轩或专设房间殡殓。人死之后,撤下死者床上帐子,在死者卧室内用两条长凳搭上门板,将遗体停放在门板上,叫"摊停板"。顶头放一碗油炒饭,饭上两个熟鸡蛋,一双筷子,叫"倒头饭"。在室外烧纸轿纸马,同时派人向亲友报丧,叫"把信"。

将遗体穿上"老衣"放进棺材,叫"入棺"。老衣用青色或黑色布缝制,上衣满襟,布条系结,不用钮扣,有"五领三腰"和"七领五腰"两种。鞋底向地面的中心,各贴一朵红纸剪成的莲花。

死者入棺后,设立灵堂,让亲友四邻吊唁。棺前供奉死者灵牌。灵牌又叫"木主",用纸或木头做成,中间写死者名讳。若死者年届花甲,灵牌红色,上方折角;未满花甲,灵牌白色,不折角。棺下置油灯,叫做死者"本命灯"。

经过"暖棺"、"走灯"(或叫"照冥行")、关灯等程序之后(女眷还要"破血湖"、"诉苦"等),便要出殡。

出殡时不将棺材下葬,而是厝起来,三年(不同地区时间不一样)后再葬,在棺木外用砖瓦砌一个状似棺木,亦仅能容纳棺木的小屋,叫"丘基"。

出殡后第三天,丧家到丘基前烧纸焚香,叫做"福(覆)山"。也有富裕人家在关灯之后还要举行猪羊堂祭,请僧道念经"做斋",做斋之后方才出殡。六安市境内金寨县霍山县等地区家家都会请来专门的道士做斋,时间为逝者入殓到三天后出殡。如果死者是老人,则将从其去世之日起的四十九天分为7个"七"天,逢"七"必祭,叫"应七"。7"七"也叫"满七",又叫"圆七",7"七"过后,丧事告毕。金寨县境内风俗有所不同,风俗为"五七",即在逝者逝世后的第三十五天再次祭奠亲人,备好斋菜和香火烛纸,孝子在亲友的陪同于午饭后去祭奠。在此期间,孝子不能理发剃须,孝媳、孝女头戴白花或扎白头绳,叫"长孝"。去世之日起100日为一百天。

每年的清明,除夕等节日都要祭拜。

土葬

择日

皖西南地区的人安葬亡者,当作盖新房一样重要。他们认为:人虽死了还是有灵魂的,在土里还能管家里的事,保佑家人。因此把葬坟看得很郑重。先要花重金请看风水的地理先生(乡下人称地仙)查一个良辰吉日才能下葬。地仙根据死者的属相来选择坟山的坐向和朝向,根据死者家属(直系)的生辰八字来确定开穴(打圹)和下祀的日期和时辰,要避开相冲相克。地仙经过查找地理书,反复核对,并做出慎重思考后,用红纸将亡命的属相、生辰,坟山的方位,开穴和下祀的日期、时辰等一一写在上面,称为"课张",呈送家主。

打圹

圹---埋葬棺木的坟穴。开穴打圹,是按照地仙查找的日子。圹的位置是地仙用罗盘来确定的,地仙在坟山的上下头各钉一根木桩,两根桩之间用一根麻线拉直,沿着木桩用铁锹或耙锄挖长9米,宽1.5米,深2米的洞穴,安放棺木。

打圹所需的劳力都是家族中的男人义务出工。乡下人家族观念强,邻里之间,红白喜事都是互相帮忙,不需付工钱的。根据地形的不同,一般一天时间就能把圹挖好,碰到地质坚硬,山势陡峭的地方要2---3天时间。其间,地仙要多次拿着罗盘来把握方位和圹的深浅。

圹挖好后,分别用稻草、芝麻杆在圹内燃烧,称为暖圹。暖圹烧的稻草叫黄金,芝麻杆叫百子杆。然后,家人端来一盆蒸面和一盆米粉做的圆子,不用碗筷,所有在场的人都要用手抓着吃,哪怕你平时再讲卫生,也要象征性地吃一口,谓之长寿面和团团圆圆。

迎坟

迎坟就是把棺木从"厝基"抬到坟山,也是整个葬坟过程中最为热闹的场面。走在迎坟队伍最前面的香烛师,一手拎着香纸箩,一路散着纸钱(买路钱),紧跟其后的5名少年高举着五彩旗,4名身强力壮的大汉用竹杠抬着棺木,音乐队吹奏着行路曲,锣鼓队卖力地敲打着不同的响调,亲属跟在后面哭哭啼啼,来帮忙、送行的亲友、邻居排起了长长的队伍,震耳欲聋的爆竹,五彩缤纷的礼花炮,一路放个不停,引得沿途的人驻足观看。

下祀

棺材抬到坟山后,请入殓师整理死者 的尸骨,捡去先前放在棺内给死人用的器物,如:剪刀、梳子、眼镜、烟筒、烟盒等。然后将棺材放入圹中,这一道程序完成后,就等着下祀了。

下祀是葬坟最为关键的一步。下祀时辰一到,地仙拿着三令夹(三块青瓦),一袋珍珠米(大米),罗盘(指南针),经线(一绺白线两头系着铜钱),蹲在棺材的大头(上方),另一人站在棺材的小头(下方),地仙将三令夹放在棺材的大头,面上放着珍珠米,再将罗盘放在珍珠米袋上,将经线拉直,根据罗盘上指针的摇摆,不停地叫人调整棺材摆放的位置,最后三线对在同一条线上,才算落实。地仙拿出事先写在黄表纸上的地契,拖声呀气地朗诵,诵毕,划着火柴在棺材的上头焚烧。亡者家属和亲属跪拜在坟山的下方。之后,地仙开始"呼龙","呼龙"恰似乡下人做新屋上梁的场面,地仙手里分别拿着公鸡、酒壶、珍珠米,大声呼喊着吉祥、祝福的话语。当地仙收拿公鸡时,便呼:"一啼荣华富贵,二啼金玉满堂,三啼子孙发达,四啼妻闲子孝……"当地仙手执酒壶,一边斟酒,一边高呼:"一滴酒,点龙头,儿孙代代做诸侯;二滴酒,点龙腰,儿孙代代步步高;三滴酒点龙尾,儿孙代代中高魁……"地仙高喊一句,边上所有的人则大声应答着同一句话:"好!"。惊天动地的爆竹声、礼炮声,响彻坟山的上空,当地仙将珍珠米撒向亡者的儿孙时,呼",家中代代人才出,脚踩楼梯步步高……"时,家属便从事先搭在圹中的梯子上爬上去……地仙呼龙的时间越长,燃放的爆竹就越多,等爆竹放完了,地仙酒停止了呼喊。

筑冢

筑冢是葬坟过程中最后的一道程序。地仙呼龙结束后,大家七手八脚地把事先准备好的石灰倒进墓穴,撒在棺材的四周,十几蛇皮袋石灰将棺材包裹起来,然后在上面掩盖沙土,沙土将整个墓穴填平,再用几十担黄泥巴封住墓穴的口,这样一冢坟包就凸显出来了,最后在坟墓的下方安放石碑。待这些事全部做好后,主人大摆筵席酬谢亲友、香客,儿孙在酒过三巡后向大家跪拜行礼。

注;关于血水从棺材缝隙中渗出,散发出的恶臭能飘到数里外的传闻,笔者表示厝柩前包括寿材的定制以及入棺的处理一般会做多重特殊的措施防止意外,上述的传闻几乎很少发生。

现状

安庆市殡葬改革实施方案于2014年4月1日启动,6月1日强制实施,安庆市七县一市三区600多万人除了岳西县以外全部要火葬。

杭州一带习俗

旧时杭俗通行"厝柩",就是将死者棺木停放一至三年后才下葬。清末城区厝柩之所,清波门外有叠叠山庄,钱塘门外有迎晖山庄,民国时以风山门的南山会馆,专门停放灵柩。其他,杭城有不少同乡会馆,亦专门为各地外乡人客死杭州而厝柩的,以便外乡人扶柩归葬家乡。郊区农村都将死者棺木,停放在自己莱地竹园或山上,简单的盖以茅草、稻草,讲究的四周砌以砖墙,盖以灰瓦,好似小房屋一座。天长地久,日晒雨淋,污水四溢,极不卫生。此俗民国时即有法令制止,但令行不止。解放后,在50年代开展爱国卫生运动时厝柩始移葬深埋。以后普遍推行火葬,无此俗。

有人说丧葬厝柩是一种劣俗?因为它一要污染环境。将装了尸体的棺材放在山坡上,大端下垫两块青砖,小端下垫一块青砖,过去是用稻草疳棺材裹成蚕状(俗称蚕殛),时下不裹稻草了,用红砖在棺材两头彻山墙,再搭上木条,盖上石棉瓦。尸体腐烂时,血水从棺材缝隙中渗出,散发出的恶臭能飘到数里外。悼丧者一家送上一捆黄草纸、一柱香烛、一串鞭炮,烧得纸灰蔽日,炸得震耳欲聋,弄不好还会发生火灾。二要浪费人力财力。入殓时为防埋葬时骨骼散失,要用丝棉将尸体裹严。几年后棺材埋入地下时,要将大棺改成小棺。死者去世时,要招待全村人吃喝一周流水席,下葬时还要招待全村人三天。小村人过百,大村人近千,大盘装肉,大碗吃酒,一场丧事办下来,富裕之家花光了多年的积蓄,不富裕的人家就会债台高筑了。丧事若不这么办,就是破坏了乡俗,就是对死者不敬,就要遭到指背,日后就无法抬头做人。因此,常能听到死不起人的叹息。三要给悼丧者增添诸多的不便。死人的事大过天,不论你当时身居何地,也得火速赶来,不是来了就能走,一呆就得七、八天。只要村里有人过世了,即使你正在插秧,你也得立即放下秧把前去抬丧,因为乡人世代坚守着"喜事要请,丧事要抬"的风俗。

三,总结

汉族是世界上最大的一个古老民族,由于其历史悠久,文化发达,所以风土人情多姿多彩,丰富异常,出门三五里,各处不同俗,常见的葬法主要有土葬、水葬、火葬、天葬、崖葬、瓮棺葬、衣冠冢等,不同葬法体现着不同地区的丧葬风俗及文化。

外乡人初到皖西南,常被乡野间盛殓着逝者的棺木吓得魂飞魄散。也曾觉得这种习俗有点不"文明",但想想最亲的亲人一会儿就变成了一盒骨灰,又觉得厝柩习俗甚有人情味,笔者从小在农村长大,对于野地里厝柩的棺材已经司空见惯了,并不觉得害怕。

咱们老祖宗想回归自然的最初想法,应该是挑一处风光优美的地方掩埋尸骨,再堆上一个土丘,垒上几块石头以示标识和纪念。直到后来人们的物质生活开始殷实以后,很多人觉着草率地埋葬自己的亲人似乎不太合适,慢慢开始讲究起来--衣着光鲜地入殓在考究的棺椁中风光大葬。棺材渐渐普及到了每家每户,乃至到了后来,如果是裹着草席下葬,那定是死者不安,活人不忍。随之而来的一系列关于下葬的礼仪、习俗便应运而生。土葬是古代乃至现代包括汉民族最普遍的葬法,风水文化的起源也来自土葬,《葬书》上说"生气行乎地中,发而生乎万物",可见风水的基础是建立在土地之中的,脱离了土,也就谈不上风水。

从本质上讲,丧葬习俗的沿留,反映出人们追求未来幸福的理念。"慎终追远",善待生者,追念亡人,保留我们丧葬习俗中善良纯朴的一面,剔除其糟粕的一面,这才是我们对待古老习俗的应有态度,希望大家以正确的视角看待中华民族的丧葬习俗。