厄舍府的崩塌

《厄舍府的崩塌》是美国作家埃德加·爱伦·坡于创作的短篇小说。该作品于1839年9月在《Burton's Gentleman's Magazine》杂志上首次发表。

《厄舍府的崩塌》的故事发生在一座地处荒凉、行将崩塌的古堡里, 主人公是一个古老家族的最后一支遗脉,为一对孪生兄妹,哥哥罗德里克·厄舍高度敏感,感官呈现病态的敏锐,妹妹马德琳长期重病缠身,受某种僵硬症的折磨,在弥留之际被哥哥活埋,而在一个暴风雨之夜,裹着寿衣的她破棺而出,倒在哥哥的身上,兄妹双双死去,古老的厄舍古屋也随之倒塌。

- 外文名 The Fall of the House of Usher(英文)

- 作品名称 厄舍府的崩塌

- 作品出处 Burton's Gentleman's Magazine

- 文学体裁 短片小说

- 作者 爱伦·坡

内容简介

《厄舍府的崩塌》描写了一个古老家族的一对孪生兄妹罗德里克·厄舍和妹妹马德琳住在一座令人窒息的幽暗古屋中。妹妹疾病缠身多年,哥哥因思想久被压抑而精神失常。妹妹病笃,哥哥邀请挚友前来做伴。后来哥哥将妹妹活埋。在一个风雨交加的夜晚,妹妹又破棺而出,抱着哥哥一道死去。朋友"我"仓皇逃出。古屋在风雨中突然崩塌,悄无声息地沉入黑黝黝的山湖里。

创作背景

19世纪工业革命带来的社会巨变,使得核心家庭重新调整自己,家庭不但要成为一个为在经济战场上拼打的斗士补充提供能量的地方,同时也是一个道德避难所。由此迫切需要对家庭成员的角色进行清楚地划分并使每一个成员严格遵循自己的角色定位。当时的家庭以父权制为核心。然而,使家庭这个单位成功运作的能量却来自于女性。家庭成了凌驾于竞争残酷的新经济体制之上完美的道德典范的圣殿。为了达到这一目的,女性即母亲的欲望必须被压制,努力向一种不可能实现的纯洁努力。对于女性来说,这种纯洁是不可能实现的。因为男性的欲望在其同残酷的外界搏杀的过程中被污染,而女性已经不可避免地受到这种不健康欲望的污染。

在19世纪的文学中,当个人的信念崩溃时,它所支撑的家庭和社会体系也很可能随之倒塌。这一点预测了女性欲望以新的革命性的形式得以释放,预示着对维多利亚父权制度满怀恐惧的女性欲望的颠覆作用。

写于19世纪中叶的《厄舍府的崩塌》,预示了似乎坚不可摧的父权制的崩溃,从这一点来说是具有预言意义的。该故事展示了一个极其简单的19世纪家庭的模型,一位兄长和一个妹妹组成的家庭。

从《厄舍府的崩塌》人物的角度来看,厄舍兄妹与作者的夫妇之间的相似度颇高。作者与罗德里克·厄舍相似,相貌堂堂、感觉敏锐、想象力超凡、忧郁、神经质、天赋极高。杰弗里·梅耶斯认为,作者对罗德里克·厄舍相貌的描述不仅是对自己青年时期自画像的补充,同时也揭示了作者多病、好酒、颓废的一面。可以说,在某些方面,罗德里克·厄舍是作者投射到文本中的影子,正因如此,该小说中交织着一些对罗德里克·厄舍自恋式的赞誉之词。作者与弗吉尼亚的关系与厄舍兄妹也有一定的相似度,弗吉尼亚本是作者的表妹,两人相爱甚笃,弗吉尼亚"爱他和他所有的兴趣,好比年轻妈妈爱自己的第一个孩子"。

该小说中的厄舍兄妹同样感情深厚,甚至有超越兄妹关系的感情。弗吉尼亚与梅德琳·厄舍一样,疾病缠身,可以看出,短篇小说《厄舍府的崩塌》中提到的罗德里克·厄舍因妹妹的病情而忧郁,映射出作者对弗吉尼亚健康的关切之情。种种相似性说明,作者在创作该短篇小说时,将他自己的生活作为想象的素材,情感上是倾向于厄舍兄妹的,对于他们代表的非理性的、甚至破坏性的力量自然持支持态度。厄舍兄妹表现出的特质正是作者一直以来所追求的,与其审美观具有高度统一性。

人物介绍

罗德里克·厄舍

厄舍的皮肤白如死尸、眼睛亮得怪异、头发形似游丝。病态的自恋疯狂地吞噬着厄舍尚存的道德底线,畸变的亲情使他不得不终日生活在精神崩溃的边缘:面对妹妹的身影,他不敢正视,而是"把脸深深地埋进双手中,指缝间正滚滚淌出热泪"。在妹妹日益病危之际,他表面上想尽办法挽救妹妹,实际上却在害怕另一个自己的毁灭。既然另一个自我的毁灭已成定局,与其让她这样胜利地死去,不如自己先下手为强--将妹妹活活埋入棺材。即便在数日之前就已经敏锐地听到棺材里的轻微响动,他也不敢打开棺材救出妹妹。一个"自我"死了,另一个"自我"也将不再存在。厄舍提前埋葬妹妹的行为实际上是一种自杀,他已在自己的死亡书上预约了死期。

作品鉴赏

主题思想

《厄舍府的崩塌》主题思想:在恐怖、隔绝的极端生活环境中,死亡成为必然的终极"解脱"。

厄舍从出生之日起一直生活在恐怖、隔绝的环境中,伴随着厄舍的成长,环境逐步琢蚀并扭曲他的心灵。而环境最初赠予他的"礼物"仅是忧郁。"他那颗仿佛与生俱来就永无停息地散发着忧郁的心把整个精神和物质的世界变得一片阴暗"。生活环境在厄舍身上打下的不可磨灭的烙印无疑成为他心理变态和人格扭曲的重要因素。在这块与世隔绝并笼罩着恐怖和阴郁的土壤里,才会滋生出厄舍这株基因变异的幼苗。

恐怖隔绝的生活环境--厄舍心理变态和人格扭曲的外因

《厄舍府的崩塌》中的场景可分为外部和内部。外部就是指厄舍府外部的环境。作者一开头就用了一个很长的掉尾句,把阴郁的厄舍府介绍给读者,奠定了故事的忧郁基调。时间是"那年秋天,有个阴郁、晦暗、岑寂的日子,暝云低压压的笼罩着大地",使人顿生忧郁和苦闷;地点是"乡间一片无比萧索的荒野,暮色渐渐降临,满目苍凉的厄舍府终于望见了",更使人惆怅;场景是"兀立的府邸,和庄院中天然的山水胜迹--荒凉的垣墙--茫然 眼睛似的窗户--三两只有臭味的芦苇--三两棵枯萎的白树",将读者置于死气沉沉之中去感受恐怖和疑惧。

如果说厄舍府的外部环境为小说奠定了一个阴郁的基调,那么厄舍府内部的环境则起了直接制造恐怖气氛的作用。宅院"表层覆盖了一层毛绒绒的苔藓"、从正面屋顶到墙角有道"几乎看不见的裂缝"、"歌特式大厅拱门"、"幽暗曲折的回廊"、"四壁阴沉的幔帐"、"乌黑的檀木地板"、"又长又窄的窗户顶端呈尖形"、"黑色的帷幔垂悬四壁"、破旧的家具、书籍和乐器也未使房间"增添一分生气"、"整个房间都弥漫着一种凛然、钝重、驱不散的阴郁",宅院的建筑风格为哥特式。

哥特式建筑经由哥特式小说所传递的信息就是恐怖、黑暗、阴郁和凶险。远离尘嚣的老宅如一座人间地狱,囚禁并同时再造着一个个精神上的囚徒。在这里,精神异常的人会更加疯狂、痛苦、绝望以至彻底的崩溃,就如厄舍那样;而心理健康、人格健全的人也会被逼向精神失常的边缘,"我"即是如此。客观环境的视觉冲击力和有形压抑给生存者造成无形的惊悚和折磨,厄舍心灵的分裂就是由此开始的。

极度扭曲的人格

有着悠久历史的厄舍家族,其传统有两方面,敏感和一脉单传。它们不仅决定厄舍性格的形成,更为重要的是对其无形的精神控制。厄舍家族遗传的性格使其能体会到恐惧之恐惧、痛苦之痛苦和绝望之绝望,这不是恩赐而是惩罚,加速了厄舍的人格分裂。厄舍是这传统的直接受害者。它像一张薄网,粘附在厄舍身上,无法冲破;又如一团雾气弥漫着老宅,悄无声息地渗入厄舍体内,挥散不去。客观环境的极端性和家族传统的"魔力"是厄舍情感世界苍白的决定性因素。长久的自我封闭使他沉溺于自我的幻想世界而逐渐远离人群,脱离社会,在与世隔绝的同时也隔绝了爱情。爱情的缺乏是造成厄舍精神压抑、病态乃至最终崩溃的主要原因。

阴森闭塞的古屋,孤寂无爱的生活,使厄舍感到压抑无比,爱情的渴望在他体内无声地呐喊着,然而他已命中注定与爱情无缘。这种对爱情的渴望与不得的矛盾纠缠于厄舍的潜意识中,使其倍受煎熬。他极其需要向人倾述,和人交流以释放内心的压力,却求告无门。长此以往,厄舍的心理逐渐发生了变异,由爱情的渴望与不得演变成了对爱情的恨以及对以爱情为代表的一切美好事物的病态排斥:他"只能吃最淡而无味的饭菜,只能穿某一种质地的衣服,所有花的芬芳都令他窒息,甚至一点微光都令他的眼睛难受,而且只有某些特殊的声音以及弦乐器奏出的音乐才不会使他感到恐怖"。

久而久之,厄舍的理智活动逐渐产生障碍,神圣的爱情也蜕化成为低级的本能性欲,并最终形成一个吞噬一切的欲望的漩涡,以一股无形的魔力将厄舍拖向深渊。求生的本能驱使他抓住一切可以抓住的东西,企图借此挽救自己。对厄舍来说,既然上帝抛弃了他,人类也不爱他,那么唯一能够挽救自己的途径便是本能欲望的张扬,至于这样做合适不合适,会不会违背伦理道德等已经无关紧要了。在这种情况下,厄舍能够抓住的第一根救命草便是近在身边、唯一可资利用的兄妹亲情。于是,妹妹玛德琳首先成为他欲望的牺牲品,同时,厄舍也将自己推上了一条荆棘遍布的不归路。

兄妹亲情的畸变使厄舍失去了血浓于水的唯一亲情。在他眼中,妹妹马德琳已扭曲变形,不仅是同胞妹妹,更是他罪孽的见证人和伦理、道德的代言人。他爱她,但更恨她、怕她。这种错综复杂的情感使他饱受着心灵的折磨。潜意识中他希望妹妹根本就不存在,甚至可以说他在潜意识中早已经把妹妹给活埋了。所以,不难理解文本最后厄舍的反常举动:他听到了妹妹在棺材中挣扎时的声响却没有去打开棺材救妹妹出来,反而"充满了极度的恐惧"。此时此刻,厄舍的理智在急剧坠落前进行了最后一次挣扎,"他那永无安宁的心中正藏着某个令他窒息的秘密,而他正在拚命积蓄能揭开那秘密的勇气",但终于没有成功。如果说厄舍开始时是误将妹妹装殓入棺的话,那么后来不救妹妹出棺则完全是出于下意识的谋杀行为,同时也说明厄舍的理智已不复存在,精神完全崩溃。这样一个心理变态、人格扭曲的精神病人带给读者的印象自然是恐怖。

在《厄舍府的崩塌》中,阴森可怖的场景,精神错乱的人物,惊险跌宕的情节,令人悬虑不安的紧张气氛,人物的一言一行,场景的每一变化,无不让人经历一种噩梦般的感受。摇摇欲坠的古屋,阴冷漆黑的夜晚,血迹斑斑的少女,摄人魂魄的音乐和图画,无不营造出地狱般的恐怖。场景的精心设计奠定了故事的忧郁基调,而人物的刻画则更加增添了恐怖的气氛。厄舍的神态是作者刻画最多的,每一处细节描述都使得恐怖实在可观。初见厄舍时,作者从他的肖像,写到其举止、怪癖,使人切实感受到一个恐怖的人像:脸色惨白不像正常人,神经极端不安,仿佛是沉湎醉乡的酒鬼,或者无药可救的烟鬼。对这样一个不正常人形象的刻画暗示了其悲剧性的结尾。神经过度紧张的厄舍接下来的表现更加令人毛骨悚然。他盼死又怕死,死是其解脱病痛的唯一途径,但他仅存的一点理智又使他有自卫心理。他害怕面对死亡的那种恐怖。他极端变态的心理胡思乱想,而使一切都蒙上了一层硫磺的青光。他谱悲曲,画恐怖幻想图,最喜爱读追思亡魂的书。

《厄舍府的崩塌》中的图画完全出自主人公的幻想。他在画布上泼洒的纯粹的想象令人恐惧。一个幽长的地下隧道,墙壁低矮、光滑、煞白,无任何出口,也无任何光源,但有一片强烈亮光在四处翻滚,使整个画面沐浴在一种不相称的阴森可怖的光辉中。图画中的意象实为埋葬其妹的地下室的活现,令人不寒而栗。在最后一幕中,为了分散厄舍的注意力,缓解他的恐惧心理,"我"读《疯狂的特里斯特》--故事中的故事--给厄舍听。显然,这个故事是作者为配合故事情节杜撰出来的,并设计了几个巧合。

《疯狂的特里斯特》中描述的三种声音,即隐士的门的破碎声、巨龙临死的惨叫声、盾牌落地的轰隆声恰好与实际生活中马德琳破棺而出时的各种声音,即棺材的破碎声、地下室铁门轴的摩擦声、马德琳在地下室廊道中的挣扎声发生吻合,从而将两个故事融为一体,相互衬托,渲染故事的恐怖气氛。

最终,盾牌落地声后,"门外当真站着个子高大,身裹寿衾的厄舍府那位马德琳小姐。那身白衾上溅着鲜血,她那骨瘦如柴的身体上上下下都透着苦苦挣扎过的痕迹。她一时发抖,摇来晃去地站在门槛上,幽幽地哼了一声,重甸甸的跌进门,倒在她哥哥身上,发出一阵痛苦不堪的呻吟,如今才是最后一阵垂死呻吟,将他拉在地上,成了具死尸,成了个冤鬼。"她吓死了她的哥哥,也吓跑了"我",至此,小说的恐怖气氛到达高潮,厄舍也为他精神的变态和人格的扭曲付出了代价。这时的死亡对于厄舍来说已经成为他必然的终极解脱。

爱伦·坡成功地使整个故事完全服从于恐怖的艺术效果。表现了永恒的主题:死亡的恐怖、忧郁的恐怖、超自然的恐怖。

艺术特色

哥特小说

哥特小说是流行于18世纪末19世纪初的小说体裁,通常故事以遥远年代,荒僻之地为时空背景,人物被囚禁于狭小阴暗的空间或鬼魂出没的古宅,悬念与爱情交织,惯用的悬念手段有神秘的继承权,隐秘的身世,丢失的遗嘱,家族的秘密,祖传的诅咒等等,直至故事终结,悬疑打开。而它留给读者内心的深刻刺激与震撼和所塑造渲染的恐怖气氛却往往弥久不散。《厄舍府的崩塌》正是这样一部具有代表性的哥特小说。

《厄舍府的崩塌》的开篇,作者用具有神秘气息的语句营造一种哥特小说惯有的阴暗萧条和恐怖效果,并通过对周围环境的渲染给读者造成心理上的压抑,而这种压抑在对读者的神经进行不断刺激的同时也产生一种吸引读者读下去以一探究竟的愿望。例如:"那年秋天,一个阴沉,昏暗,陈寂的日子,乌云低垂,厚重地笼罩着大地。整整一天,'我'孤零零地骑着马,驰过乡间一片无比萧索的旷野。暮色四合之际,另人忧伤的厄舍府终于遥遥在望。'我'也说不清是怎么回事,一看到这府邸,心里就充满了难以忍受的忧伤。"

《厄舍府的崩塌》中对厄舍的刻画可谓深入人心,作者用大量篇幅展现了一个精神处于崩溃状态,言行变态的人物形象。在对厄舍容貌的描写中,尤为醒目的是对其眼睛和头发的描写:"眼若铜铃,水汪汪,亮晶晶,这种出奇的晶亮眼睛让'我'惊愕甚至骇惧。""那头乌丝般的头发,也毫不在意地听凭蓄长了,柔比游丝的头发,要说是披在脸上,还不如说是飘来的贴切" 。

不可靠叙述

反观叙述者在文本中的表现,则会发现,"我"总是处于被动接受的位置,任何心理和行为上的反应,均由故事中的事件、环境或人物引发,"我"的叙述也经常强调"我"的感受及行为。如此一来,叙述者变成了被观照的客体,同其言行一起,成为反讽对象。

就《厄舍府的倒塌》而言,在显性的叙述进程之后,同样潜藏着另一个进程,它告诉读者,作者有意安排一件大众审美无法接受的事件发生在叙述者面前,通过戏仿叙述者种种惊吓、恐惧的心理和行为,戏谑、讥笑、讽刺叙述者及其代表的审美观,并以潜移默化的影响来瓦解对方,同时宣扬自己的美学观念,展现出在审美观念上由边缘向中心渗透的目的和态势。这一带有明显政治色彩的隐性进程在主题意义上与显性进程呈颠覆性关系:表面上极尽惊悚恐怖,潜藏的却是对大众审美的讽刺。

达成这一美学政治目标的主要修辞策略则是不可靠叙述。正是由于叙述者在价值、判断轴上的不可靠叙述,作者得以与作者的读者进行秘密交流,形成共识,两者的合谋使叙述者处于被观照的位置,其不可靠的价值判断映射的大众审美观成为讽刺、攻击的对象。

写作手法

1、象征手法对超自然的恐怖的揭示:《厄舍府的崩塌》是一部充满象征意象的作品,对厄舍府、厄舍兄妹这两个象征物的描写本身就给人以恐怖感。小说中的厄舍府是一座年代久远的荒舍,周遭环境惨淡,毫无生气,令人望而却步。厄舍府还有一个很怪的特性,它与周边的环境,与它的主人已形成了一种奇怪的默契:暗沉沉的山池倒映灰墙和塔楼,屋内住着几百年单传的古怪的厄舍族,以至于厄舍府成了三者的通用语,既指屋,也指人和景。

应该说,古屋是小说中最重要的象征意象。它不仅是厄舍家族古老的标志,也是岁月的沧桑使之给人造成的强烈的恐怖的体现。古屋是靠一种超自然的力量支持才不至倒塌,古屋的实质和形状都已经具有了某种灵性,"那种灵性的结果可见于几百年来决定了厄舍家族的命运的那种寂然无声却挥之不去的可怕的影响"。从比喻意义上来说, 厄舍古屋也就等同于主人公厄舍的躯体,古屋幽暗阴森的内部环境则是他脑中的幻念。厄舍古屋的倒塌,隐喻着主人公精神的崩溃和最终的毁灭。

另一方面,不起波澜的山湖的一潭死水即为厄舍死寂生活的一面镜子,古屋的裂缝象征着他随时可能丧失的脆弱理智;古屋最终的崩塌暗示的则是他崩溃在即的神经与人格的分裂。未死就入棺的妹妹在精神上已经被活埋,小说中屡次提及的"像空洞茫然的眼睛般的窗户"预示着厄舍的心灵与生活都已变得空虚空洞。兄妹二人患病情况虽然迥异,但其根源都是彼此的另外一个"自我"无法接受外部世界。他们的病的实质都一样,即"自我封闭和与世界绝缘",结果他们和古屋一样,最终从世界上消失了。

2、伏笔、悬念在文中的表现效果:爱伦·坡的哥特小说不仅内容奇异、神秘,远离社会现实,并且他的写作手法也是独树一帜。除了象征手法外,作者还使用了悬念、巧合等写作手法,集中体现了作品中的"恐怖"主题。

爱伦·坡仿佛是一位一丝不苟、手法超高的"导演",为了达到事先设计好的恐怖效果,绝不放过任何一个细节来表现恐怖气氛。该小说中多处巧妙用伏笔是作者独具匠心的佐证,在使读者深深地陷入恐怖怪诞而无法自拔之后,作者继续渲染"恐怖"的效果,使文章的恐怖效果达到了顶点。正如爱伦·坡曾经说过的,"真正的恐怖来源于内心"。

小说还穿插了另一个故事, 即《疯狂的特里斯特》,这是一部传奇小说。故事的叙述者在他为厄舍读故事时,故事中有三种声音(隐士的门的破碎声、巨龙临死的惨叫声、盾牌落地的轰隆声)恰好与实际生活中的声音吻合,从而将两个故事融为一体,相互衬托、渲染故事的恐怖气氛。另外,作者对地下室声音的描写又一次调动了读者的想象空间,"那种模糊的声音"促使读者去设想地下室发生的事情,给故事增添了悬念。作者采用这一技巧让读者更直接地看到厄舍对故事的反应,这样有利于作者更好地去描写厄舍是如何继续走向崩溃的,从而明确地揭示了《厄舍府的崩塌》的"恐怖"主题。

3、重复手法在作品中的运用:该文本中多处应用到重复,特别体现在细小处,尤其是在句子和词汇的使用上。该作品中多次描写了"破败的古宅、阴森的水池、枯萎的老树和墙上那不易察觉的裂缝,再是宅内的阴暗的挂毯,漆黑的乌木地板,陈旧的家具、荒废的地下室,旧木雕"以及到处弥漫着"冷峻幽深,无法改变的阴郁的环境",通过环境的描写渲染了恐怖的气氛。

爱伦·坡在第一段就反复使用表现阴郁和黑暗的词汇,让读者在一开始就被笼罩在一片萧瑟恐怖的氛围中:故事环境中的抑郁、"我"内心的阴郁,坐落在旷野之中的那个厄舍古屋无形中给读者造成心理的压抑和恐惧,可以说该小说自始至终都一直持续着高潮式的恐怖气息。作者通过对这些物体的描写,把读者所关注的焦点由外部的恐惧向内部转化,达到心灵的恐怖。从作者的文学创作上来说,他的小说正是"效果说"和"统一说"的有机统一体。作者将一幅幅画面生动地展现在读者的面前,从而达到了他所追求的"恐怖"的效果。

4、音响和色彩效果在作品中的强烈表现:爱伦·坡极其擅长在其作品描述中运用音响效果,并结合大量表现光线和色彩的词语来联合构筑和凸显其作品的"死亡"主题。这一手法在《《厄舍府的崩塌》中也得到淋漓尽致的体现。在故事的开头,作者除了用生动的语意和感情色彩来描写处于乌云密布、荒径孤零中的凄凉古屋外,还运用大量具有音响效果的词语来强化气氛。如在第一句中就出现60多个连串重复的元音、双元音、浊辅音和辅音连缀等,客观上制造出沉闷、拖沓、刺耳、难以忍受的音响,从而使读者产生强烈的压抑感和凄凉感。

在作者细腻笔调的作用下,读者的耳畔似乎一直萦绕着厄舍那"悲凉凄苦的吟唱"。他们听到了"铁门、风、枯木、风雨以及金属"等发出的各种恐怖、怪异、难忍的声音以及硕大古屋崩裂所发出的"一阵长长的巨响声"。同时,读者仿佛也看到了各种可怕的光亮,如那不见任何光源的地下坑道里发出的"将一切都照耀得恍如白日"的强烈亮光;乌云在笼罩古屋的水蒸气的映衬下所发出的"淡淡的、不正常的光亮"等。此外,爱伦·坡还刻意地运用表现色彩的词语来映衬古屋及古屋中发生的一切。故事中出现了大量表达丰富色彩效果的语句,如"白色的殓袍"、"灰墙"、"黑洞"、"黑色挂毯"、"血红满月"、"血迹斑驳的白袍"、"血红色的玻璃窗格"等。作者以灰暗色作为故事的主色调,同时突出了白、灰、黑、红四种色彩。这些感官词汇的巧妙运用,强烈地刺激着读者们的视听神经,形象地勾勒出一幅幅令人恐怖的画面,从而成功地体现出作品永恒的主题:死亡。

作品评价

《厄舍府的崩塌》的建构性与解构性盘根错节,是约翰逊所说的叙述"连环套"。一方面,作者欲将故事建构成一个封闭的系统。厄舍府就像个宇宙,在其中,一切事物紧密相连,一切事物又受限。然而又难以封闭,这个宇宙反复地归于"空无",接着一声巨响,又获新生,世间的事物总是进进出出,来来往往,就像厄舍府这个封闭的系统任由叙述者来往进出,也像作品所虚构的那个封闭的系统任由读者来往进出,作者就是让读者通过叙述者敲开厄舍府和作品那封闭的硬壳的。

另一方面,《厄舍府的崩塌》的解构性正是由于厄舍家族试图将他们自己密封在各自密不透风的个人世界里。他们以府邸与世隔绝、自成体系的方式把自己隔离开来,本想保持其家族的纯洁性,然而,这两个"家"--厄舍家族和厄舍府邸,因过于精心安排的封闭必将导致府邸内爆,这一现象刚好证明了文本所表现的解构主义思想的原形:叙述者在见到府邸时"不由想起,荒废的地下室里那种旧木雕,多年来吹不到一丝风,看看好似完整,实则已经烂了。"故事的结构如同府邸的结构一样,早已孕育了瓦解;故事的解构就像府邸的解构一样,也正如世间万物都将瓦解到形成前的"空无"状态,故事的结尾又回到了其标题。

然而府邸的坍塌同时又证明了作者的艺术控制力,起作用的正是作者或艺术家对结构的控制,就算府邸坍塌了,那么这种坍塌也是作者控制之内的坍塌。房屋的建与塌、人物的生与死都必须在作者的控制之内。《厄舍府的崩塌》的"控制论"反映了"建构性"的同时又暗含了后来具有浓厚的解构性思想的阅读理论和读者反应论,即作品要面对两种读者:理想的读者和现实的读者。作品一旦问世,必将遭遇现实的读者的正读或误读甚至曲解,因此,对文本的理解只能是"文本间性"或"文本--读者间性"。没有文本,读者就没有可读之物,没有读者,文本只是一堆印有铅字的垃圾。文本的意义产生于文本与读者之间的互动。除此而外,文本内的文本《疯狂的特里斯特》一方面达到了穿针引线的艺术效果,另一方面,它表达了文本就是个陷阱的思想,其中所包含的二元背反的思想启发读者在阅读作品时应从多角度、甚至从正反两个方向出发去解读文本的意义。

这种似是而非的手法向读者一方面传达了作者关于"词汇的静态性"理论,即想象的读者总能凭借词汇的意义痕迹来寻找到作者的部分意图,尽管存在意图谬误。因此,就算读者会迷失在厄舍古屋中,但作者的自我指涉的手段--精心构造的句子、文本中的文本以及无尽的二元组合,都会帮助读者走出文本,从而让读者明白,作者才是厄舍真正的主人。

《厄舍府的崩塌》的结尾又回到了标题,这在形式上完成了一个圆满的轮回,这是其理论的一个典型事例,但这个系统又常表现出这样的情形:一个封闭的空间或完美的情节总是要遭到破坏,就像厄舍府中那"僵尸"其实并没死一样。当厄舍府中所有的恶魔都获得解散的时候,厄舍府却突然猛烈而彻底地崩塌在水池中去了,就像读者要合上小说,叙述者逃离了这幢府邸:故事结束了,文本消失了。然而,该小说理所当然会再一次被翻开,叙述者会再一次经由堤道重回府邸,读者也会随之穿越语言的迷宫。

--任明崇(四川文理学院外语系副教授)、李显文(四川文理学院外语系副教授)

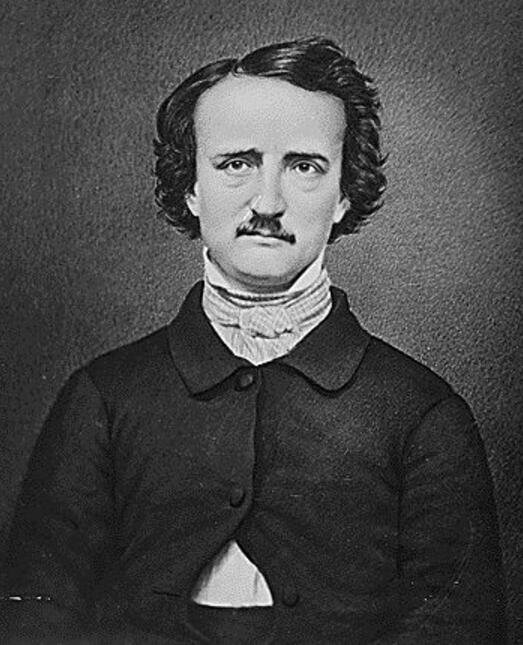

作者简介

埃德加·爱伦·坡(Edgar Allan Poe),生于1809年1月19日,逝于1849年10月7日,美国作家,诗人,编辑和文学评论家,美国浪漫主义思潮时期的重要成员。坡以神秘故事和恐怖小说闻名于世,他是美国短篇故事的最早先驱者之一,又被尊为推理小说的开山鼻祖,进而也被誉为后世科幻小说的始祖。他是第一个尝试完全依赖写作谋生的知名美国作家,从而导致贫困潦倒。

爱伦·坡

爱伦·坡