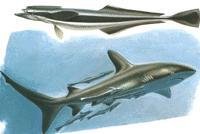

印鱼

印鱼,即䲟鱼(学名:Echeneis naucrates):是硬骨鱼纲、鲈形目、䲟科鱼类。体极为延长,头部扁平,向后渐成圆柱状,顶端有由第一背鳍变形而成的吸盘,其鳍条由盘中央向两侧裂生成为鳍瓣(laminae)约有21-28个;尾柄细,前端圆柱状,后端渐侧扁。吻平扁,前端略尖。口大,口裂宽,不可伸缩,下颌前突;上下颌、锄骨、腭骨及舌上均具齿。体被小圆鳞,除头部及吸盘无鳞外,全身均被鳞。背鳍两个,第一背鳍变形而成吸盘,第二背鳍和臀鳍相对;腹鳍胸位,小形;胸鳍尖圆;尾鳍尖长。体色棕黄或黑色,体侧经常有一暗色水平狭带,较眼径为宽,由下颌端经眼达尾鳍基底。

食肉性海鱼,常以吸盘吸附船底或其它大鱼远游和索食。以其它鱼类和无脊椎动物为食。当到达饵料丰富的海区,便脱离宿主,摄取食物。然后再吸附于新的宿主,继续向另外海区转移。分布于在世界范围内的热带和温带海域,东太平洋除外。在西大西洋,从美国马萨诸塞州南部到美国南部到巴西南部,包括墨西哥湾和加勒比海以及特里尼达德岛都有发现。在东大西洋,从亚速尔群岛南部到圣赫勒拿群岛,再到西非再到纳米比亚。在地中海东部以迁徙的形式出现的。在印度——太平洋中,沿东非、红海、波斯湾、印度、印尼、菲律宾、日本、澳大利亚和夏威夷群岛分布广泛。

- 中文名 䲟鱼

- 学名 Echeneis naucrates

- 别称 印颈鱼、印鱼

- 界 动物界

- 门 脊索动物门

外形特征

鮣鱼体细长,体长123.5-648毫米。背鳍XXII-XXVI,37-40;臀鳍35-38;胸鳍20-24;腹鳍1-5;尾鳍分枝鳍条15。鳃耙3+13-16。体长形,前方略平扁,向后尖柱状;体长为体高8.4-13.7倍,为头长4.7-5.6倍。头很平扁,背侧有一长椭圆形吸盘;头长为吻长1.6-2.4倍,为眼径5.2-7倍。眼侧中位。眼间隔全被吸盘占据。口略大,微斜,下颌较长。上下颌、犁骨与腭骨牙绒状。

鳃孔侧位,约达口角下方。鳃盖膜微连,不连峡部。除头及吸盘外,体全蒙很小长圆形鳞。侧线前端稍高。第一背鳍变成的吸盘由22-26对横软骨板组成。中央有一纵轴褶,周缘为游离光膜,横骨板后缘有绒状小刺,吸盘长约为头长1.4-1.5倍;第二背鳍始于肛门稍后方,与臀鳍对称,背缘稍斜且微凹,不达尾鳍。胸鳍侧位而稍高,尖刀状,短于头长。腹鳍胸位,长约等于胸鳍。

尾鳍小鱼(体长230毫米以下)尖长形,体长280毫米时为截形鱼再大渐呈凹叉状。头体灰黑色;头体侧有上下2黄白色纵纹;腹侧较淡。鳍灰黑色,小鱼尾鳍上下缘黄白色

分布范围

印(鱼字旁)鱼生活在热带和温带的海洋里,我国南海也有它的踪迹。印鱼有两个背鳍,第一只背鳍已经演变为一个椭圆形的吸盘。这个吸盘很奇特,它长在印鱼的头顶上,吸盘的中间有一条纵线。纵线把吸盘分成左右两个部分。每一边都有22到24对排列整齐的软骨板。吸盘的周边有一圈薄而有弹性的皮膜。这样,印鱼就可以附着在鲨鱼、海龟甚至轮船的腹面,做长途旅行了。印鱼是

印鱼

印鱼 如何吸附在海龟和鲨鱼身上的呢?原来,每当印鱼看到大海龟和大鲨鱼路过身边,就立刻游上前去。把身体紧紧地贴在它们的身上。然后,立即将皮膜和软骨板竖起来。这样吸盘中的水就被挤出去了。这时,吸盘中成为一个真空的部分。靠着吸盘外部海水的巨大压力。印鱼就牢牢地固定住了。有人曾经测定过,一条60厘米的印鱼,竟然经得起10千克的拉力。渔民们利用印鱼的这一习性,就利用这一特点为自己服务。他们在捉到的印鱼尾鳍上打孔,用尼龙绳穿透,系牢。然后把它放回海里。一旦印鱼遇到大海龟,就回吸附上去。这时渔民就会毫不费力地捉到猎物。一般的,只要放出两到三只印鱼,就会捕获一只大海龟。科学家们从印鱼吸盘的原理受到启发。设计了一种打捞沉船的"人造吸盘"。在打捞沉船时,只要将"人造吸盘"贴在打捞物品上,然后用起重机将沉船提出水面。

一条印鱼及其宿主半带皱唇鲨

一条印鱼及其宿主半带皱唇鲨 印鱼以长在头上椭圆形的吸盘粘在别的动物的腹部而生活。吸盘是第一背鳍变化而来,其力量可拉数十公斤的东西。吸盘会贴在平直的地方造成真空状态,然后把排列在吸盘上的许多板状体竖立起来,逐渐加强真空的状态,"这些板状体上长有细小的刺,它的作用是防止从寄主身上滑下来。

平常分布在热带海域,但也会跟着寄主的移动而到寒冷的海域。

栖息环境

鮣鱼在海洋中的下水深度范围是20-50米,但通常遵循其寄主发生的深度。大洋性鱼种,䲟鱼游泳能力较差,主要靠头部的吸盘吸附于游泳能力强的大型鲨鱼或海兽腹面,有时吸附于船底,被带到世界各海洋。通常单独活动于近海之浅水处,也会吸附在大鱼或海龟等宿主身上,随著宿主四处游汤。

经常在近岸浅水中自由游动。常见于近岸和珊瑚礁周围。经常在没有宿主的情况下被看到,偶尔会误入河口。它能暂时附着在各种各样的宿主身上,特别是鲨鱼,但也包括鳐鱼、鲹鱼、鹦鹉鱼、海龟,还有船只、浮标,甚至还有游泳者。

繁殖方式

在分布区域的大部分海洋内是春季和夏季繁殖,在地中海是秋季三个月内产卵。受精卵外部有一个坚硬的外壳,以保护免受伤害和干燥。这些卵浮性很大,呈球形。当胚胎孵化,每个长度在0.47-0.75厘米。这些年轻的鱼有一个大的卵黄囊,眼睛无色素,有一个完全成熟的身体。小鱼在刚出时就形成吸盘并开始发展。并逐渐开始生长小齿,上颌骨、上下颌大齿。自由地生活一年左右,直到长度达到约3厘米,此时它们就会吸附宿主鱼了。

保护现状

保护级别

列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN)2012年 ver3.1——无危(LC)。

种群现状

该物种为大洋性鱼种,分布范围广,不接近物种生存的脆弱濒危临界值标准(分布区域或波动范围小于20000平方公里,栖息地质量,种群规模,分布区域碎片化),种群数量趋势稳定,因此被评价为无生存危机的物种

主要价值

为食用鱼,小尾的可供观赏及制成中药。小䲟鱼可以吸附在大鱼身体上的特异生态,使得它深受大型水族馆的欢迎

相关新闻

2016年9月1日,休渔期结束,山东青岛渔民在胶州湾里捕获两条头长吸盘的怪鱼,每条重约7斤。据多年在胶州湾捕鱼的渔民称,他们从未见过这种鱼类,最后该鱼以1000元一条的价格被经营渔行的张先生收购。后经查证为鮣鱼