南极龙

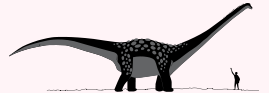

南极龙(Antarctosaurus),是泰坦巨龙类下的一个属,生活于上白垩纪的南美洲。它是一类大型的四足草食性恐龙,有着长颈及长尾巴,有可能是有鳞甲的。由于南极龙的化石并没有一个完整的骨骼,而蜥脚下目的尾巴大小差异十分大,它的大小因而很难去推断。

- 中文名 南极龙

- 界 动物界

- 门 脊索动物门

- 纲 蜥形纲

- 目 蜥臀目

该科种类

界: | 动物界 Animalia |

门: | 脊索动物门Chordata |

纲: | 蜥形纲Sauropsida |

总目: | 恐龙总目Dinosauria |

目: | 蜥臀目Saurischia |

亚目: | 蜥脚形亚目Sauropodomorpha |

下目: | 蜥脚下目Sauropoda |

泰坦巨龙类Titanosauria | |

科: | 南极龙科 Antarctosauridae Olshevsky, 1978 |

属: | 南极龙属Antarctosaurus von Huene, 1929 |

物种学史

模式种是A. wichmannianus,是由休尼(Friedrich von Huene)在1929年命名,身长18米,他在同一年命名了第二个种巨大南极龙(A. giganteus),体型非常巨大。之后另有三个种被命名,近年的研究指出它们都不属于南极龙。南极龙的肩膀可能高达5米。

分布范围

南极龙的化石首先于1916年被描述,直至1929年才由古生物学家休尼(Friedrich von Huene)详细的描述及命名。南极龙的属名在古希腊文并非表示南极洲,而是指"北方的相反",因为它是于阿根廷被发现,而阿根廷与南极洲的名字都具有"北方的相反"的意思。。

南极龙

南极龙 形态特征

历年来有几个种曾被分类在南极龙属下,包括有模式种的"A. wichmannianus"、巨大南极龙(A. giganteus)、北方南极龙(A. septentrionalis)、"A. jaxartensis"及巴西南极龙(A. brasiliensis),但大都是错误分类在此属中的。

A. wichmannianus的股骨

A. wichmannianus的股骨 模式种

南极龙的模式种是A. wichmannianus,于1929年由休尼所命名,种名是为纪念其化石的发现者地质学家R. Wichmann。这个种包含了大量的骨头,现时被认为来自于阿根廷里奥内格罗省的Anacleto地层,年代是上白垩纪坎帕阶,距今约8300万到8000万年前。当中有几个破碎头颅骨,包括一个脑壳及一个下颌。其他骨头有颈椎及尾椎、肋骨及多块四肢骨头。一条股骨约为1.85米高,推断其体重达34公吨。

大部份这些骨头都是肢离破碎的,散布于挖掘处。因此有很多学者认为它们并非同属于同一种类的动物。而最方形的下颌,经常被认为是属于类似尼日龙的雷巴齐斯龙科恐龙,但是与博妮塔龙的颌部在形状上亦很相近,可见这骨头与泰坦巨龙类有所关连,最终可能是属于南极龙的。脑壳及其他的骨骼虽然未必都是同一个体的,但通常被认为都是泰坦巨龙类的。虽然没有发现A. wichmannianus的装甲,但一般都认为它是属于有装甲的岩盔龙类(Lithostrotia)演化支。这个种被认为亦有可能是属于纳摩盖吐龙科。

其他种

休尼于1929年亦命名了另一个种,称为巨大南极龙(A. giganteus),是因它的巨大体型。这个种的化石非常的少,而有些学者认为它其实是疑名。这些骨头中最著名的是两块巨大的股骨,约有2.35米长,是已知的蜥脚下目中最大的之一。由此推断,它的体重达69公吨,只比重73公吨的阿根廷龙小。这些骨头都是从阿根廷内乌肯省的Plottier地层被发现,年代估计是上白垩纪的科尼亚克阶,距今约8700万到8500万年前。这个地层与Anacleto地层也是属于内乌肯组的。由于只有少数资料,而属于A. wichmannianus的化石亦不确定,这个种目的图片前亦不能确定是否属于南极龙属。

于1933年,另一个从印度发现的种亦被描述,称为北方南极龙(A. septentrionalis)。这个种并没有保存什么解剖学资料,但肯定的是不属于南极龙。于1994年它被更名为耆那龙。

于1939年,苏联古生物学家Anatoly Riabinin研究一个从哈萨克发现的股骨,命名为A. jaxartensis。它亦被认为是疑名,但却肯定的几乎不是属于南极龙。

由两块肢骨碎片及部份脊椎组成的巴西南极龙(A. brasiliensis),是在巴西的包鲁地层被发现及于1971年被描述。这个种亦被认为是疑名。