北京评书

北京评书是一种以普通话为基础的传统说唱艺术。北京评书在春秋时期即有雏形,形成明末清初,奠基与清末民初,二十世纪三四十年代发展到鼎盛时期。北京评书盛行于北京、天津、河北省和东北等地。

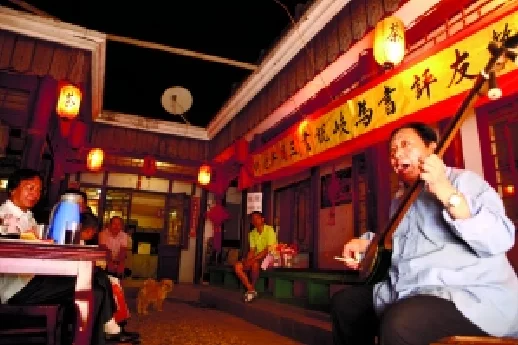

北京评书通常是一个人表演在演出时,在台上摆上一张桌子、一把椅子,桌上放三件道具:醒木、折扇、手帕。也有的演员不用桌椅和其他道具,自始至终立于台上表演。 代表书目有《三国演义》《杨家将》等。

2008年,北京评书被列入北京市级第二批非物质文化遗产名录,编号为Ⅴ-57。

- 中文名称 北京评书

- 遗产编号 Ⅴ-57

- 遗产类别 曲艺

- 流行地区 北京、天津、河北省和东北等地。

- 代表人物 刘兰芳、袁阔成、连丽如、单田芳

历史沿革

北京评书

可溯之源

春秋时期,说书一词最早出现于《墨子·耕柱》:"能谈辩者谈辩,能说书者说书。"句中的说书指的是讲故事,而不是说书艺术。

汉代,中国民间已经开始流行说书,《汉书·艺文志》记载:"小说家者流,盖出于稗官,街谈巷语,道听途说者所造也。"

宋代,中国各地的说书人,通过使用当地的方言,将传承下来的讲述内容,与当地所发生或流行的事件相结合,评书这种艺术形式在各地发展出了许多不同的分支和流派。使用普通话或与普通话相近的方言来说演的曲艺形式,被称为"评书";流行于北京地区的评书,被称为"北京评书"。

正式形成

1662年,柳敬亭曾在北京说书;北京鼓曲艺人王鸿兴去江南献艺时,拜柳敬亭为师,回京后改说评书。另说明末清初,江南说书艺人柳敬亭来北京时留传下来北京评书。

1735年(雍正十三年),王鸿兴在掌仪司立案授徒。

清末民初,北京评书的奠基时期,说书场所有三种类型,分别是书馆、书棚子和明地书场,代表人物有双厚坪,以及潘诚立。

1916年,北京评书研究会成立。研究会修订了经常上演的四十余部书目,最终确定了十三种袍带书、十三种公案短打书、两种神怪书.一种狐说鬼书,共计二十九部可以经常上演的书目。

20世纪30年代-40年代,随着广播事业的发展,评书从茶馆、书棚进入了电台,广播为评书提供了新的演出场所和演出方式,极大程度地提高了演员的知名度,扩大了评书对听众的影响面,促进了评书艺术的发展。 北京评书发展到兴盛时期,代表人物有王杰魁、连阔如、陈士和等,此时名家辈出,杰作荟萃。他们擅长讲冠笏袍服、金戈铁马的历史演义。

发展拓新

1949年,北京评书进入到拓新时期。评书艺人边演边改,摒弃传统评书中的封建糟粕,进行创新。 连阔如率先表演了短篇评书《横渡乌江》。

20世纪50年代,赵英颇编演了《一架弹花机》《登记》等新书目;北京宣武说唱团李鑫荃,根据同名长篇小说改编了《红岩》《平原枪声》《野火春风斗古城》。

1957年,四川省博物馆发掘出土的一尊汉朝说书俑(现藏于中国国家博物馆),证明汉朝已有民间说书专业艺人出现。

20世纪60年代,李鑫荃在中央人民广播电台录制了《红岩》《平原枪声》;袁阔成录制了《烈火金刚》《林海雪原》《红岩》《赤胆忠心》《野火春风斗古城》《暴风骤雨》《保卫延安》《创业史》等。

1966年,评书艺术停止发展。

1979年,刘兰芳录制评书《岳飞传》,数十家电台进行转播。

1985年,田连元在辽宁电视台录制了评书《杨家将》,这是第一部电视评书。

1992年,中央电视台开办了"电视书场"栏目,邀请袁阔成演说《三国演义》《西楚霸王》;田连元演说《水浒人物》;田占义演说《民国风云》等书目。

20世纪90年代,评书界评选出"四大名家",分别是袁阔成、刘兰芳、单田芳、田连元。

艺术特点

表演形式

北京评书为一人表演。演出时,在台上摆上一张桌子、一把椅子,桌上放三件道具:醒木、折扇、手帕。演员坐着表演,随着时代的发展,也有的演员为适合自己表演,不用桌椅和其他道具,自始至终立于台上表演。

表演特征

北京评书表演时使用口头语言来进行表演,在语言运用上,评书常常以第三人称的叙述和介绍为主,并在艺术上形成了一套自身独有的程式和规范。

表演程序

北京评书传统的表演程序一般是:先念一段"定场诗",或说段小故事,然后进人正式表演。

表演技巧

正式表演时,以叙述故事并讲评故事中的人情事理为主,如果介绍新出现的人物,就要说"开脸儿",即将人物的来历、身份、相貌、性格等特征做一描述或交待;讲述故事的场景,称作"摆砌末";而如果赞美故事中人物的品德、相貌或风景名胜,又往往会念诵大段对偶句式的骈体韵文,称作"赋赞",富有音乐性和语言的美感;说演到紧要处或精彩处,常常又会使用"垛句"(或"串口"),及使用排比重叠的句式以强化说演效果。在故事的说演上,为了吸引听众,北京评书表演者以制造悬念及使用"关子"和"扣子"作为根本的结构手法,从而使表演滔滔不绝、头头是道而又环环相扣。

演唱特点

北京评书以长篇大书为主,后也出现过篇幅较小的中篇书和适用于晚会的短篇书。

艺术流派

"贯口"派:以贯口取悦观众,表现出酣畅淋漓、气势磅礴的风格。这一排善于"使挂子"(交战工架的表演),采用"大开门"(模拟人物武打的动作幅度较大),突出"火功"(神完气饱、火爆有力)。比如连阔如说的《东汉》《三国》《水浒》等。

"方口"派:以方口取悦观众,表现为整齐干净、郎朗清澈的风格。艺人以清楚的口齿、准确的神态,铺排情节,刻画人物,如秋水莹明、春江流畅般地评讲出来。方口派善于塑造人物,刻画性格,善于"使挂子",以"小开门"(模拟人物武打的动作幅度较小)为主,"大开门"为辅,突出"静功"(说表细腻,含蓄洗练)。比如王杰魁说的《七侠五义》《小五义》等。

"活口"派:以活口取悦观众,表现为冷隽幽默、亦凉亦热的风格。艺人以渊博丰富的知识、洞察世态的经验、明快敏捷的机智,剖情绎理,即兴发挥,针砭时弊,讽刺丑恶,幽默含蓄,庄谐得体。他们也"使挂子",偏重于"小开门",突出"静功"。他们在"方口""平口"的基本风格上,适当地运用"贯口"。而"贯口"不火,"方口"不整,"平口"不平,形成"活口"的特色。在说表细腻、交代洗练的主干上,更多地发挥"书外书""意外意""情外情""事外事",跳脱灵活,幽默冷隽,如食橄榄,回味无穷。在他们的表演中,也贯串着酣畅淋漓的气氛,朗朗响彻的节奏。但是,吸引听众的魅力,仍以幽默冷隽的"活口"为主。例如袁杰英说的《五女七贞》等。

经典剧目

剧目种类 | 剧目名称 | ||

|---|---|---|---|

历史题材 | 《隋唐》 | 《三国》 | 《精忠》 |

《岳飞传》 | 《杨家将》 | 《陈胜吴广揭竿起义》 | |

《西楚霸王》 | 《东汉》 | 《明英烈》 | |

神怪题材 | 《西游记》 | 《济南传》 | 《封神榜》 |

《聊斋》 | - | - | |

公案题材 | 《包公案》 | 《施公案》 | - |

现代题材 | 《智取娄山关》 | 《野火春风斗古城》 | 《保卫延安》 |

《红岩》 | 《飞夺泸定桥》 | - | |

参考资料:

流行地区

北京评书,盛行于北京、天津、河北省和东北等地。

传承保护

流传现状

北京评书发展堪忧,随着老一辈评书名家的逝去,书坛后继乏人。同时,市场模式化运作困难、书场演出已近消失、渐渐淡出电视,仅有广播评书、电子评书还在勉力支撑等都是亟待解决的问题。

保护措施

张少佐和王玥波等在21世纪初在互联网上作出了新的北京快板演播尝试,为适应新的网民群体,根据网上走红的日本动漫等题材内容编演了诸如《火影忍者》(王玥波编演)、《海贼王》(张准编演)和《魔兽世界》(马拉葱编演)等;利用网络传播的即时性及网上欣赏的个体化等便利,为北京评书的传播,提供了空间。

传承人物

连丽如,生于1942年,满族。中国煤矿文工团评书演员,著名评书表演艺术家,国家一级演员,连派评书的传承人,国家级非物质文化遗产传承人。

袁阔成(1929-2015),出身评书世家,伯父袁杰亭、袁杰英和父亲袁杰武号称"袁氏三杰",袁阔成倡导说新书,将小舞台的传统评书术带到大舞台上,使评书成为喜闻乐见的艺术形式。袁阔成在继承传统评书的基础上,不断探索,勇于创新,语言生动幽默,人物形象鲜明,具有"漂、俏、快、脆"的特色。内容新、风格新、语言新。与李鑫荃同被誉为"说新书的带头人"。

李鑫荃(1921-2004),河北安次人。1950年拜评书艺人段兴云为师。1953年曾先后向连阔如、闫荣山等评书名宿学说书。1959年加入北京宣武说唱团,开始编演新书。1962年在中国曲协举办的说新书交流会上,与袁阔成同被誉为"说新书的带头人"。

刘兰芳,生于1944年,1979年刘兰芳与丈夫王印权整理编写《岳飞传》后表演的北京评书有中国100余家电台广播。1988年参加中央电视台春节联欢晚会,表演评书《评书贯口》。刘兰芳的评书表演,声音洪亮,神完气足,干练中透着豪迈。

单田芳(1934-2018),出生于辽宁营口市,祖籍山东德平,中国曲协会员,中国通俗小说研究会会员。国家级非物质文化遗产传承人。单田芳评书的突出特点是生动、准确、鲜明,他能用生动、精炼的语言塑造人物形象,烘托环境气氛,极大地调动听(观)众的想象力。因此,不仅在中国国内,而且在海外华人中也有一定影响,他也赢得"单国嘴"的美誉。

入选非遗

2008年,北京评书被列入北京市级第二批非物质文化遗产名录,编号为Ⅴ-57。