出生率

出生率(也称粗出生率)是指某年每1,000个成年人人对应的活产数的百分比。‘出生’,仅仅是人口变动中的一个组成部分,不要把出生率和以人类为基数的’人口增长率‘混淆起来,因为后者考虑了所有导致人口变动的因素。

- 中文名 出生率

- 外文名 birth rate

- 也称 粗出生率

- 概念 在单位时间内一个体的平均产卵数

- 公式 B/P×1000‰

基本定义

英文为:birth rate,natality 。在单位时间内每一个体的平均产卵(子)数,还没有发展成为婴儿就称为出生率,内涵就不够准确。有时把构成种群的所有个体的出生数作为粗出生率(crude birth rate),把繁殖中的雌性等种群的每一个体的出生率作为特定出生率(spe-cific birth rate)而加以区别。表示每一特定年龄雌性出生率的龄别出生率(age-specific birth ra-te,age-specific fertility),这在种群统计上特别重要。每单位时间的出生率为B,则瞬时出生率(instantaneous birth rate)b=1nB。瞬时出生率用数学处理是方便的,所以常用于种群动态的统计。另外,natality一词除了表示出生率外,还用以表示出生数和繁殖力。birth rate 是 death rate的对应词,natality是mortality的对应词。标准应该统一。

每 1000人的全年活产婴儿数。其公式为:B/P×1000‰。式中B为全年活产婴儿数,不论妊娠期长短,婴儿脱离母体时,有呼吸、心跳、脐带搏 动、肯定的随意肌收缩等生命现象者称为活产。P为全年总人口活过的人年数,即平均人数,常以年中人口数替代。出生率受人口的年龄、性别构成的影响,只能大 致反映某地的生育水平,所以亦称粗出生率或总出生率。

计算方法

计算出生率时,应保持分子、分母内涵的一致性。若按常住人口计算总人口时,出生人数应按婴母的常住地进行统计。并且不能够重复累计。所以,按常住地统计出生率能避免妇女离开常住地生育给当地生育水平带来的影响。应该按出生地统计出生人口,那么以现有人口数作分母计算才能够更合理。

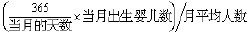

为细致观察年内出生率变动,可计算月出生率。如某地1988年4月出生婴儿数为B4,1988,则月出生率为

分母为1988年4月当地平均人口数,所以月出生率的算式为

相邻年份的同月出生率对比,可反映一年内生育水平的变化。按同样原则,可计算年初到报告月的累计出生率,按某类人口计算的出生率称特殊出生率,如城镇和农村的出生率、各民族的出生率、不同行业和不同职业人口的出生率等。

粗出生率

指在一定时期内(通常为一年)平均每千人所出生的人数的比率,一般用千分率表示。计算公式为:

出生率=年出生人数/年平均人数×1000‰

式中:出生人数指活产婴儿,即胎儿脱离母体时(不管怀孕月数),有过呼吸或其他生命现象。年平均人数指年初、年底人口数的平均数,也可用年中的人口数代替。

每1000人口的全年活产婴儿数。其公式为:B/P×1000‰。式中B为全年活产婴儿数,不论妊娠期长短,婴儿脱离母体时,有呼吸、心跳、脐带搏动、肯定的随意肌收缩、瞳孔能够随着光线收缩等生命现象者,称为’活产‘。P为全年总人口活过的人年数,即平均人数,常以年中人口数替代。出生率受人口的年龄、性别构成的影响,只能大致反映某地的生育水平,所以亦称粗出生率或总出生率。

计算出生率时,应保持分子、分母内涵的一致性。若按常住人口计算总人口时,出生人数应按婴母的常住地进行统计。按常住地统计出生率能避免妇女离开常住地生育给当地生育水平带来的影响。若按出生地统计‘出生人口’,那末以现有人口数作分母更科学。

计算

计算 为细致观察年内出生率变动,可计算月出生率。如某地1988年4月出生婴儿数为B4,1988,则月出生率为 分母为1988年4月当地平均人口数,所以月出生率的算式为 相邻年份的同月出生率对比,可反映一年内生育水平的变化。按同样原则,可计算年初到报告月的累计出生率,按某类人口计算的出生率称特殊出生率,如城镇和农村的出生率、各民族的出生率、不同行业和不同职业人口的出生率等。

变动因素

人口出生率反映人口出生的强度,它是一年出生人口数与该年平均人口数之比。人口总是在一定的社会生产方式中发展的。

出生率水平高低归根到底是由一定的社会经

济发展水平所决定,它表现在,与以手工劳动为基础的自然经济相联系的是多育,与现代化资本主义生产关系私有化体制相联系的是少育现象(因为个体的低收入负担不起养护孩子);经济发展水平较高、文化教育普及的地区,理解《人口理论》的正确性,则出生率就低;反之,就高一些。经济发展水平的高或者低,对出生率的作用又是在一定生产关系下实现的,所以,在不同社会制度下人口出生率大、小的原因、过程和后果是不同的。影响出生率变动的因素也就是影响育龄妇女生育率的因素。生育率水平是出生率水平的基础,一般说来是正向关系,妇女生育率愈高,出生率也愈高;生育率愈低,出生率也愈低。 出生率变动除受生育率影响外,还受育龄妇女人数在一个人口集团中所占比例大、小的影响。在同一生育率水平下,如果育龄妇女比例大的人口集团,其出生率就高。从某一个国家整体范围来看,在一个时期内人口性别构成变动不大,则对出生率变动影响小。但在一个地区,由于行业结构不同,人口的性别比例可能有很大差别。例如重工业城市的比例女性人口比例小,妇女在同样生育率水平下,该地区的出生率就较低。但主要受人口的生育年龄(过大)的极限影响。

出生率

出生率 一定社会一定历史时期的人口出生率与死亡率之间,还有着补偿性的联系。一般的情况是,非疾病因素的死亡率高,则人口出生率随之增高,(例如二战以后日本把结婚年龄大大降低)死亡率降低,则市场经济为人口出生率的降低提供了极大的负面条件。全世界资本主义市场经济的人口再生产发展的总趋势是,人口出生率的差异逐渐缩小,并向低出生率过渡。但人口出生率下降要两分法看问题,其对于保护地球环境(减少地球气温加速度上升等等)起到保护作用。

影响出生率变动的因素,归根到底是由社会经济条件的财富分配是否合理而决定的。但由于人口再生

产的惯性作用和传统计划生育的保守性而合理性,以及影响出生率变动因素的复杂性,社会经济条件要通过一系列中间环节,经过相当长的时期才能逐渐影响出生率的变动。当然,出生率不是愈愈高愈好,因为物极必反,地球的气温加速度上升主要是由于人类对于环境的过度索取而导致的。

出生率

出生率

出生率

世界各国宝宝

19世纪以前,世界人口的出生率变化不大,各地区间的人口出生率差别也不大,每个妇女一生生育子女平均5-6人,人口出生率在40‰以上。欧洲国家的工业化开始,资本主义在欧洲迅速发

展,到19世纪中后期,西欧及北欧一些国家的人口出生率开始下降,以后进而扩展到北美、东南欧地区的国家。进入20世纪,发达国家的人口出生率持续下降,发展中国家则继续保持着较高的人口出生率。

出生率

出生率 到20世纪50年代,发达国家出生率一度有较明显的回升,出现了"婴儿出生高潮期",但进入60年代后,发达国家的人口出生率直线下降,相当国家的出生率都下降到人口更替水平下,而同期,发展中国家的人口出生率仍保持着原有的出生水平,直到70年代后,发展中国家的出生率才出现变化,部分发展中国家,如中国、韩国等东亚国家以及泰国等一些东南亚国家实行计划生育政策后,人口出生率大幅度地下降,其中部分国家的出生率已低于替更水平,而西亚、非洲等相当部分国家仍保持原来的人口出生率。

我国2010年总出生率

我国2010年总出生率 分布

出生率是以每千人每年出生的婴儿数来表示的。世界各个国家的人口出生率差别很大。出生率可分为五等。即:>50‰、40~49‰、30~39‰、20~29‰及<20‰。

总的来看,非洲、西南亚、拉丁美洲的人口出生率最高,大多数国家均>40‰;其次是东南亚、南亚地区,这些地区和国家的出生率为20~29‰;再次是欧洲与北美洲、俄罗斯与澳大利亚,其人口出生率14‰~20‰;最落后的是东亚的中日韩,出生率都低于13‰。以国家为单位,人口出生率>50‰的国家都集中在非洲,其中有尼日尔、毛里塔尼亚、卢旺达和肯尼亚等国;人口出生率最低的国家都出现在欧洲。例如,人口出生率<10~12‰的国家有德国、丹麦、意大利、瑞士、瑞典、日本和中国。以上事实说明,高出生率集中在低纬度地带,尤其是热带和副热带;而低出生率则集中在中纬与高纬度地带。如果把人口出生率与人口密度的分布相对照,则可以看到,人口密度比较高的西欧、日本,其人口出生率反而比较低;而人口比较稀少的非洲、西亚与拉丁美洲的出生率相当高。

从经济状况看,工业比较发达和城市化程度比较高的国家和地区,如西欧、北美和日本,出生率比较低。与其相对应的工业比较后进、农业经济落后并占主导地位,以及城市化程度不高的非洲、西亚与拉丁美洲的发展中国家和地区的出生率很高,居于世界之首。可以这样说,出生率的高

低成为与经济发达程度相联系的一个指标。发展中国家人口出生率过高,人口过多,影响着经济的发展与生活水平的提高,甚至拉大了与发达国家之间的差距。

出生率

出生率 文化状况对一国人口出生率的高低也有影响。例如,当今人口出生率比较低的西欧、北美,以及南美的阿根廷和澳大利亚等地区,恰好是欧洲各国家移民所住的地方,文化程度高,出生率就低;而拉丁美洲虽也有一部分欧洲的移民,相比之下文化水平不高,则出生率比上述地区高。所以出生率的高低不仅与城市化的程度、工业化的水平及文化状况有密切联系。通常成为负相关。但美国、英国、爱尔兰、法国和新西兰是例外。

持续下降

生育文化

人类生育能力和生育文化,在进一步向出生率走低的方向演进,在可见的未来,这

一趋势将长时间保持不变,不再能够回头。

出生率

出生率 2006年12月份的北京媒体,同时报道了首都人口与发展论坛关于北京市近年来人口形势的一些分析。据有关机构调查发现,与1990年相比,北京35岁以下的育龄女性生育意愿已明显降低,1990年一半的育龄女性在25岁时就有孩子了,目前这一年龄已提高到28岁;而在35岁以上育龄妇女中,未生育的比例越来越高,其中35岁仍未生育的比例,已由1990年时的4.08%上升到今天的11.79%;另外,在允许生二胎的独生子女家庭中,有六成以上打算只要一胎或者不生育。

这些数据无疑表明北京市居民的生育文化,在最近十余年间又向不愿生育的方向,推进了一大步。北京的情况又是整个中国、特别是中国那些大城市的一个缩影,如今上海、广州和北京这些地方,人口出生率都已在1.0左右徘徊,居低不上。

生育意愿

人口出生率和生育意愿下降,不愿多生孩子的生育文化的形成,其实又非中国一家,而有着世界一般性。在上世纪六七十年代以来,一些发达国家经历一段时间的人口增长后,又重新出现人口低增长甚至停滞现象,而到21世纪初的现在,这种人口出生率低于世代更替水平的现象,已经蔓延至世界绝大多数国家,无论先发国家还是后发国家皆是如此。就连一向认为高出生率的非洲和穆斯林社会

也不例外。印度、伊朗和埃及这些在人们印象中生育水平较高的国家,其实与20年前相比,其生育水平都已明显在下降,印度目前总和生育率为2.3,只比美国略高,伊朗目前大约只有1.8左右,竟然比美国还低。遥想20年前,这些国家的总出生率,都还在5-6的高水平,短短时间内的巨大变化,令人难以想象。

出生率

出生率 从长远来看,决定人口能否增长的,还是要看人口出生率。在世界性地出现出生率下降的现象后,现在人们所关心的问题,已转向另外一个:那就是出生率的回升,是否还有可能?

科学依据

根据以往经验和种种研究,许多人已经得出悲观结论:出生率下降和人口负增长问题,将带有长期性,不太可能人为逆转。回顾历史,发达国家的人口出生率,大多从19世纪末就已开始下降,而法国更"一枝独秀",在19世纪前半期就已率先出现这种情况。因此早在19世纪中期,欧洲国家们便开始重视出生率下降问题的研究。法国人普莱将法国生育减退的原因归于法国独特的遗产分割制;19世纪末至20世纪初时法国人杜蒙则提出了社会毛细血管现象说;而德国的布伦塔和蒙伯特则提出了福利说;此外还有勒鲁瓦。博列和贝蒂龙的文明说等,不一而足。

而据日本学者大渊宽和森冈仁归纳,这些生育减退理论又都可列举各种要因,如:廉价而安全、方便的避孕方法的普及;女性教育水平和社会地位的提高;教育的义务化与子女的经济价值下降;人口社会流动性的增大;从事非农业生产的女性增多与生育、育儿机会成本的增加;支持多育思想的宗教信念的下降;对传统行为规范的继承起阻碍作用的城市化和核心家庭化;老龄保障与其他社会保障制度的发展;婴儿死亡率的持续下降;等等。

由于以上这些因素大都随发达国家的工业化和城市化进程而出现,研究者普遍认为,出生率下降和人口减少,是人类工业化和城市化的必然结果,随着它们的推进,人类生育环境发生了深刻转变,促使人们的生育意愿不断降低。这一结论尽管不是金科玉律,但它却给我们观察人口出生率问题,提供了一个最有效的客观依据。

19世纪中期以来

在19世纪中期以来,世界一些国家在经历出生率下降现象后,又曾因为各种原因而产生过出生率的回升。

如在第二次世界大战结束之后,发达国家就普遍经历过人口出生率的回升。然而,在21世纪上半叶的世界上,这种经历重现的几率,已经极其微小。原因在于,那时这些国家的城市化和工业化水平,还并不是决定性的,在各国人口中,农村人口还占有主要地位。但今天发达国家都早已完成工业化,人口绝大多数已生活在城市,而发展中国家也大多步入工业化中期,城市化水平显著提高。

这与以往截然不同。

女权主义

除此之外,随女权主义在第二次世界大战后兴起,女性解放的幅度,也完全为往昔所不可比拟。而近半个世纪以来人类物质性生活样态的急剧改变,也已导致全球各地普遍性的生育能力降低。更遑论鼓励生育的传统文化,特别是宗教对社会的影响,已遭到极大削弱。如上种种,都使人类生育能力和生育文化,在进一步向出生率走低的方向演进,在可见的未来,这一趋势将长时间保持不变,不再能够回头。