冕洞

冕洞是用X射线或远紫外线拍下的日冕照片上可以观察到的在日冕中存在的大片不规则的暗黑区域。冕洞是日冕中气体比较稀薄的区域。寿命最长可达1年。冕洞和开放磁场线的单极强度有关,在磁力弱时,冕洞主要会出现在太阳磁极附近,而若在磁力强时,冕洞则可以在任何地方出现。太阳风中快速移动的物质会延着通过冕洞的开放磁场线发散出来。

- 中文名 冕洞

- 介 绍 和开放磁场线的单极强度有关

- 概 括 是日冕中气体比较稀薄的区域

- 寿 命 最长可达1年

冕洞发现

1950年

瑞士天文学家瓦德迈尔从日冕仪观测的太阳图象中,首先发现日冕中有些暗黑的区域,他把这种区域叫做"洞",后来天文学家把这些"洞"定名为"冕洞"。

冕洞

冕洞 1964年

在火箭上拍摄到X射线的冕洞照片;

1967年

轨道太阳观测台4号利用远紫外线观测到冕洞;

1972年

坎杜等在射电波段也观测到冕洞;

1975年

博林等利用SKYLAB拍摄的HeII304单色照片,绘制了冕洞边界的综合图集;同一时期,诺尔第等用SKYLAB得到的软X射线资料编制了另一部图集。这2部图集有较好的一致性,为研究冕洞的分布和性质提供了丰富的素材。

2013年

2013年5月28~31日,美国阳动力学天文台在紫外波段拍摄的太阳图像,发现一个巨型冕洞,该探测器发现日面上一个巨大的日冕洞转向了地球。

冕洞分类

冕洞大体分为三种:冕洞大致分三种﹕极区冕洞﹐位于两极区﹐常年都有﹔孤立冕洞﹐位于低纬区﹐一般面积较小﹔延伸冕洞﹐向南北延伸﹐从北极区向南延伸至南纬20°左右或由南极区向北延伸至北纬20°左右﹐且同极区冕洞相接﹐面积较大。在天空实验室飞行期间(太阳活动下降期)太阳表面覆盖18~19%的冕洞。

现在看来,"冕洞"这个名字取得并不十分恰当,因为冕洞基本上都是长条形的,或是不规则形的。冕洞是太阳大气中一种寿命较长的现象,但并非永久存在,尤其是两极地区之外的冕洞。它们有生有灭,小冕洞也许只存在一个太阳自转周期,即约27天;稍大的平均寿命为五、六个太阳自转周期,最长的可在10个周期以上。太空实验室在观测太阳时发现,太阳两极的冕洞相当稳定,长期存在,而且似乎存在着一种奇妙的、另人费解的关系,即一个极处的冕洞扩大时,另一个极处的冕洞就缩小,反过来也是如此,好像两处冕洞的面积总和,非得是常数不可。至于冕洞的产生、扩大、缩小和消亡等问题,如今仍在探索和研究中。但有一点已得到了确认,冕洞就是太阳风的出风口。

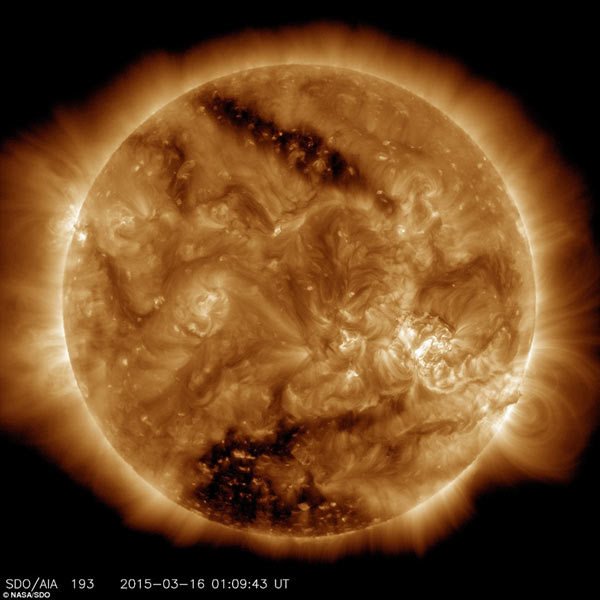

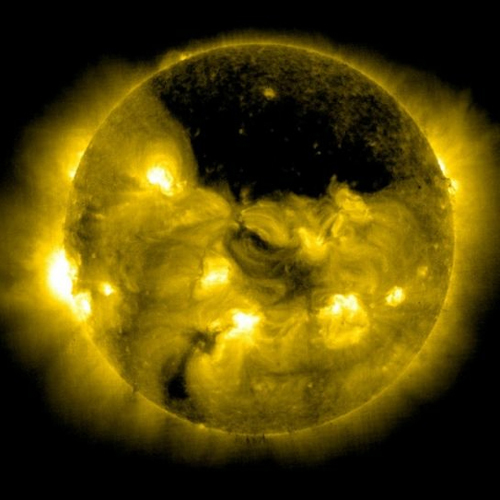

右图为拍摄于2013年7月18日极区冕洞图,可以清晰看到太阳北极地区出现了一个巨大的冕洞。

极区冕洞

极区冕洞

物理性质

在SKYLAB飞行期间 [太阳活动下降期] ,太阳表面覆盖18-19%的冕洞。有趣的是,两极冕洞面积的总和是相当稳定的,若一极的冕洞变大,另一极的便缩小,而总面积基本上保持不变。

冕洞的寿命一般为5个太阳自转周,有的可达8-10个自转周,甚至1年。

冕洞是太阳上一种比较稳定的现象,其面积增长率和衰减率相同,为每秒1.1-1.9万平方公里。

冕洞相对于太阳表面基本不动,并随太阳自转作近似的刚性旋转。与黑子相比,它具有更强的刚性旋转性。

冕洞是日冕中密度较低的的区域。1975年,瓦尔德迈尔测得冕洞中心密度为周围日冕的1/10;1972年,芒罗等人根据远紫外线探测资料推算出冕洞密度约为宁静区的1/3;1977年,他们测得极区 [纬度68°以上] 冕洞在离太阳2-5个太阳半径的电子密度和粒子流速,研究表明,在2.2-3个太阳半径处,粒子的流速就从亚声速转为超声速。

冕洞的温度约为100万度,比宁静日冕区低一些,而温度梯度则只有后者的1/10。

冕洞磁场

冕洞仅存在于大的单极磁区域中,而且不与大尺度磁场图的中性线相交;但并不是每一个单极磁区都能产生冕洞,冕洞总是出现在与该半球具有相同极性的磁区中。

冕洞中的磁场是不均匀的。各孤立冕洞的磁场强度不等,从零点几高斯到十几高斯。冕洞与无冕洞区的磁场强度差不多,但比活动区弱。极区冕洞场强在1高斯左右。

1972年

阿特休勒等用无电流场模型对冕洞进行了计算,提出它有开场线的可能。

1977年

莱维恩提出冕洞内不是所有的场线都是开放的。

1978年

诺尔第等提出冕洞的大尺度变化是磁力线突然开闭引起的。场线开放时,冕洞扩展;场线闭合时,冕洞收缩。

尽管在不少冕洞照片上能够看到开场结构的特征,如冕洞的羽状结构、冕洞边缘的浪花状结构,但还不能肯定它在任何时候都有开场线。

不少学者对冕洞同太阳风和地磁扰动之间的关系作了统计研究,发现小的低纬冕洞同地球附近空间速度约为每秒550公里的太阳风有很好的相关性;高纬冕洞 (特别是极区冕洞)能产生高速太阳风,但一般不能到达地球;大的冕洞 [即使在中纬区] 与地球周围大于每秒700公里的太阳风有较好的相关性;长寿命的赤道冕洞是太阳风的风源,也就是M区,它能引起重现性的磁扰。

巨大冕洞

美国宇航局所属的太阳动力学天文台(SDO)一直在持续对太阳开展监测工作。2013年5月28~31日,阳动力学天文台在紫外波段拍摄的太阳图像,其中正对地球的暗黑色区域即为一个巨型冕洞,该探测器发现日面上一个巨大的日冕洞转向了地球。此次冕洞发生区域面积之大是一年多来罕见的。所谓冕洞是日面上剧烈太阳风产生的地方,它们会携带大量带电粒子流进入太空,轰击地球磁层。

形成原因

太阳日冕下部充斥着强大的磁场。其中一些磁力线是闭合的,形成绚丽的日冕环,它们束缚住温度高达数百万摄氏度的等离子流并在极紫外波段产生剧烈辐射。然而有时候一部分圈闭的磁感线也会突然变得开放,一头仍然扎根日面,另一头则向外伸展开。这就开启了向外的大门,大量高温物质向外发生抛射,形成剧烈的空间爆发事件。这种磁感线开放的区域就是冕洞。

影像解读

在极紫外影像中观察,冕洞呈现深色。在这里所展示的这张影像由三种不同紫外波段图像合成。之所以会出现深色,原因很简单,在这一温度上这里出现了空洞,我们看到的物质相对周围较少。一般而言太阳粒子流离开日面之后需要两到三天时间抵达地球,当这些粒子流轰击地球,将大大增加高纬度地区出现极光的概率。