兵种相克

不同兵种由于分工上的不同,会使用不同的兵器,当一些兵种遇上敌方另外的兵种时,在公平的情况下,产生的不平等作战效果,造成明显的差别,这就是兵种相克。

历史上比较有名的兵种相克例子有很多,如游牧民族的弓骑兵克制农耕民族的步兵等。

- 中文名称 兵种相克

- 外文名称 phase grams

详细介绍

兵种简介

按照《西方战争艺术》(archer jones著)的定义,古代兵种主要分成4类,相互之间有如下的相克关系:

1、重骑兵,定义是采用冲击方式(shock)作战的骑兵;

2、重步兵,定义是采用冲击方式(shock)作战的步兵;

3、轻骑兵,定义是使用投射武器(missile)作战的骑兵;

4、轻步兵,定义是使用投射武器(missile)作战的步兵。

相克原理

在理想条件下,4类兵种的强弱点可以归纳如下:

兵种相克

兵种相克  兵种相克

兵种相克 原则1:重步兵在正面防御时对于重骑兵占优。这个原则要求重步兵训练有素,使用长兵器。中世纪的民兵不算。拔刀的弓箭手不算。

原则2:重骑兵对于重步兵战斗队形的侧翼和后方有毁灭性优势。这点之所以能跟原则1同时存在,是因为古代战争中重步兵战斗队形在交战中转身对付另一个方向的威胁,是完全不可能的,几乎没有任何成功的例子。当然这个问题并非无法解决,下面会谈到。

原则3:轻步兵对于重步兵具有天然优势。这个原则的前提是轻步兵必须使hit and run策略,随着而来的就是受到地形和指挥官的限制很大。如果由于某种原因,战斗变成近战,那么轻步兵自动转化为不合格的重步兵,必然导致失败。

对于这个原则,笔者认为有必要做进一步说明。在原著中,archer jones用于证明该原则的战例较为薄弱。大部分都是非正规军的轻步兵对正规重步兵的胜利。究其原因,主要在于正规步兵的作战往往意味着纪律和阵型。而轻步兵使打了就跑战术的时候,却通常要求采用分散队形并且不断的后退。这对于多数古代正规军来说都是难以想象的。不过在许多情况下,重步兵由于某种原因(如对方重骑兵的侧翼威胁)无法有效前进,则该原则对正规军有效。具体战例如黑斯廷斯和福科克战役。

原则4:轻骑兵对于重骑兵具有天然优势。这个原则跟原则3非常类似,前提同样是轻骑兵必须使打了就跑策略,随着而来的就是受到地形和指挥官的限制很大。如果由于某种原因,战斗变成近战,轻骑兵自动转化为不合格的重骑兵,同样导致失败。

原则5:轻骑兵对于重步兵具有天然优势。这个原则跟上面的3,4不同,由于速度差别,hit and run的战斗很容易实行,所以优势很大。

原则6:重骑兵对于轻步兵具有绝对优势,不论轻步兵是否试图转变成不合格的重步兵。

原则7:在射击对抗中轻步兵对于轻骑兵具有优势,原因是地面平台保证更高的射速和准确性。不过需要注意,轻骑兵这时候通常会拔刀变成重骑兵,尽管是不合格的重骑兵,借助马匹的冲击力通常还是足以通过冲锋击溃轻步兵。

原则8:相同兵种对抗防御一方具有天然优势。这点对于重步兵非常明显,对于重骑兵则完全不符合。

原则9:以上原则是在双方水平相差不大的情况下有效。此条为笔者根据个人理解添加。

原则10:以上原则仅仅反映各兵种的内在优缺点,不能确保战斗的最终结果。战斗结果还取决于指挥官能否正确的扬长避短以及其他不可预知的因素。此条一样为笔者根据个人理解添加。

所谓使用步兵对抗骑兵(这里说的都是战术层面的),则必须在轻重步兵的合同这一前提下完成。而对抗中的基本特色是防御。如果你同意上面那个图,那么这个结果是显然的,骑兵(无论是怎么样的骑兵,哪怕是拜占庭优秀的混合型职业骑兵)在良好的步兵合同下是脆弱的,无法发动有效的进攻。

因此,我作了“步兵可以对抗骑兵”这个断言。

骑兵的强大的战场战术机动能力,是步兵可望而不可及的。骑兵可以利用其机动打击步兵方阵的薄弱部位。为了弥补方阵后方的薄弱,步兵方阵必须作相应的调整,这大大限制了其整体运动能力。因此,步兵主动向骑兵发动进攻,是相当困难的。这也是很多人坚持认为骑兵对步兵具有优势的原因。我们可以看到,这个优势是不可靠的。

意义

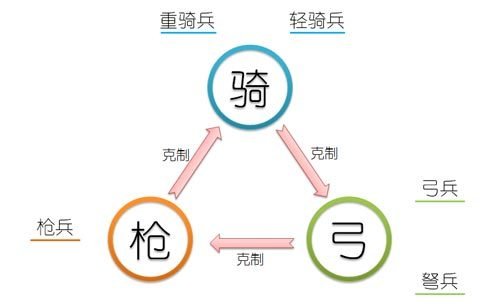

兵种相克是很明显的,比如弓箭兵在远距离对付无盾的长枪兵,就有明显的优势,而长枪兵在面对重骑兵的冲锋时,又有比较有利的作用。

下面将古代常见的兵种简单分类,介绍下兵种相克。

古代兵种

长枪兵

长枪兵是军队中不可获缺的兵种.

长枪兵

长枪兵  长枪兵

长枪兵 相对来说,长枪重量轻,杀伤距离长,也使战阵后排的士兵利用前排士兵之间的空隙对敌人作战.

功能全面,不仅可以对抗步兵,还可以更好的对付骑兵.

工艺简单,性价比高,制造一支长矛不需要太多昂贵的金属,便宜的价格使其能够大量的装备部队.

杀伤力强,刺死砍伤,刺杀的杀伤力远远大于砍杀.

在对方有盔甲的时候,长矛可以比其他兵器更好的发挥作用.

无论对方是皮甲,锁子甲还是板甲,长枪都可以轻易的穿透对方的盔甲.

车兵

车兵是春秋时期中原地区大多数国家军队中的主力兵种。当时一个国家拥有战车数量的多少,往往被用作衡量其实力强弱的主要标准。因此一些军事强国常被称为“千乘之国”。其国内的强宗大卿也被称作“百乘之家”。当两国之间出现军事对抗时,车兵弱小的一方总是畏惧战车部队庞大的对手,如平丘之会上,晋车四千乘,就使得齐人大惧,终于听命于晋。而拥有强大车兵部队的诸侯,也往往以此震慑他国,胁迫其臣服于己。如同在平丘之会过程中,晋治兵于邾南,叔向放风说:“寡君有甲车四千乘在,虽以无道行之,必可畏也。况其率道,其何敌之有?” 车兵为当时列国军队的主力兵种,还表现为:

第一,当时在中原地区进行的重大战争,一般都是以战车来决定最终胜负的。一些具有代表性的战例,如繻葛之战、崤之战、城濮之战、艾陵之战等等,概莫能外。

第二,各国扩军的重点,是增加战车数量,加强车兵的建设。春秋时期各国大规模扩军乃是不争的事实。这里需要指出的是,其所扩充的军队同样以车兵为主体。如晋军由城濮之战时的七百乘递增至春秋后期的五六千乘,楚军全盛时发展到近万乘,齐军由桓公时的千乘增加到春秋末的“二、三千乘”,等等,就是显例。由于各国把发展车兵作为军队建设的重点之一,所以,到了春秋末年,连苫这样的小国都拥有了“千乘”的车兵部队,可证《论语·先进篇》所言“千乘之国,摄乎大国之间”之不虚。

第三,当时各国对战果或损失的统计,也往往以战车数量为尺度。如崤之战中秦师全军覆没,史称其“匹马只轮无返”;晋大败齐军,其所取战果之标志就是“得车二千,得尸三万”。另,齐伐冠氏, “丧车五百”,吴齐艾陵之战中,齐丧失“革车八百乘,甲首三千”,说明军力损失也以兵车为统计依据。所以著名兵学家孙武在总结当时战争的情况时即说:“凡用兵之法,驰车千驷,革车千乘,带甲十万”,把各种兵车置放在军队兵种的首要位置。当然,这种情况自春秋晚期起发生了重要的变化。随着社会的变革和战争地域与规模的扩大,步兵的地位迅速提高,车兵的位置逐渐降低,开始了由盛而衰的演变。这一过程递檀到战国时期,遂最终渐渐导致战车不复成为战争中的核心。。战车种类不多,按作战特点分,有用于攻击的攻车、用于防御和运送辐重的守车‘按运动速度分,有轻车、重车。攻车又包括戎路(指挥车)、长毅(攻击车)、阙车(作机动之用的轻车);守车包括苹车、广车。出现了以方阵和圆阵为基本形态的多种阵形。战车上的甲士,仍是每乘的核心和主力,起着引导“车驰卒奔”的重要作用。

重骑兵

重骑兵一般装备: 铁制板甲,长矛。

使用方法: 冲击敌阵,为轻骑兵和步兵打开缺口;欺负一下拿着菜刀的农民起义者。

克星:遇到装备弓箭的轻骑兵,痛苦的要死,连跑都跑不过。硬冲时遇到长矛手和弓箭手的组合,也会死的很难看。

该兵种属于烧钱的兵种,而且还不好用,单只是身上的盔甲就不好想用什么样式的。板甲对刀的抵抗作用不错,但对弓箭,枪矛的抵挡能力太差;而环甲又很容易被簇细如针的破甲箭所破;鳞甲又太贵,不能大规模装备,只能装备一下将领。(弓箭能不能射透重甲呢.法国用5000条重骑士的命为我们证明了.远不如组合弓的英格兰长弓都能射穿重甲)

重装甲骑兵就是装甲具有承受一定攻击的能力,通过冲锋产生的速度、动量对敌人阵地制造压制性的突破,主要用途是冲毁敌人阵形,打击敌人士气的超级骑兵、人肉坦克--在冷兵器时代,稳固的阵形是确保胜利的基础,高昂的士气是取胜的关键,一旦破坏了敌人的心理平衡和组织基础,就相当于获得了胜利,所以,重装甲骑兵曾经是一个最昂贵最重要也最荣耀的兵种。

一般来说装甲材质的厚度、韧性、强度和覆盖面积都要达到一定的程度,才能保证骑士能够承受一般的砍杀和弓箭杀伤。足够的厚度和面积就造成了巨大的重量,也就牺牲了机动性。蒙古轻骑兵面对人数众多以重装甲骑兵为骨干的西欧骑士团的时候所得到的胜利,就是依靠机动性获得的。

西欧中世纪的重装甲骑兵,装甲坚固,全身完全覆盖,甚至连眼睛也完全防护,这种装备很显然不利于近身搏斗--眼睛视野很小,基本上限制在正前方。这种制造模式从一个侧面反映了重装甲骑兵在战场上的使用方式--冲锋,掉过头来再冲锋,但是绝对不能停下来肉搏!中国出现重骑兵的时间也是与西欧相仿的南北朝时期,人称铁浮屠。不仅人有人甲,连战马也全副披挂,一个骑兵就好像是一座高大的战神雕像,当他们推进的时候,就好像钢铁的城墙迎面压来。

后来金人效仿制造了锁子马,几个重装甲骑兵用铁索连成一个作战单位,更增加了作战单位的稳定性,但是由于进一步丧失了本来就不多的机动性,最终导致了失败--甚至是败给了南宋的轻装步兵。(此段论点颇有争议待考)

重装甲骑兵的装甲很重,西欧比较极端的时代,如果一个骑士从马上摔下来,凭自己的力量根本是站不起来的。中国和中国周边的国家,重装甲骑兵的装甲基本上还是普通披挂装甲的延伸,倒还是可以凭自己勉强的站立。重装甲骑兵的战马只用来战斗,平常行军以及负载其他战斗和生活用具要靠扈从和其他马匹。一个骑士如果没有两名以上的扈从就会感到生存的不便,连上下马、换马、穿盔甲都不能顺利完成(不排除某些体力超人的勇士能够自理,同时他们的马也是体力超马的怪种--很多民间传说中的英雄就是单枪匹马的重装甲骑兵……)。

重装甲骑兵的骑士本身也只用于战斗。由于这个兵种极为昂贵,一个兵相当于十个以上的步兵或者三四个普通骑兵,很少有君主愿意独自负担这个军队的建设及维持费用。最常见的做法就是用贵族子弟组建骑士团,平时这些游手好闲的贵族子弟以及更加游手好闲的富裕流浪汉冒险家们在各种名目的骑士训练营进行训练和比赛,战时按照阶级组成各种名目的骑士团,所有费用自理、扈从自带、装备自备,国家只提供必要的粮食,但是酒肉之类一般也要自己准备。这些有钱的骑士们吃肉喝酒,有的是体力,当然战斗力也强。不过他们也绝对不是冤大头,战争胜利之后的战利品归各自的骑士团所有,国王不会插手。比较极端的时候,就连攻下来的城堡都被视为私产,拒绝国王的重新分配。

中国的重装甲骑兵和西欧不同,据说是皇帝养着的。但是养着这些骑兵的皇帝也是那种部落皇帝,他的财政和一般的封建皇帝不太一样,并不是得自土地的收获物,而是战争的掠夺,和弱小民族的进贡。这些骑士也不是普通人,而是皇帝本部落的,在当时,只要是和皇帝同一个氏族,那就百分之百是贵族。

重装甲骑兵在行军的时候一般不会装甲,一方面是骑士自己受不了,另一方面是尽量的爱惜战马,以便能够在冲锋的时候获得最好的效果,也是为了在冲锋结束后能够还有足够的马力逃回来。从这个角度上来说,重装甲骑兵几乎无法进行奔袭,对于突发的遭遇战也缺乏反应时间。

用重装甲骑兵进行奔袭,在距离和地形上面是有一定天然限制的--不能快跑,否则战马会完蛋;不能太远,否则人和马一起累死;时间不能太长,否则根本不可能多带粮食的骑兵会很快饥渴失去战斗力;不能上山道、进湿地、进沙漠、进森林、攻堡垒……还能干什么?只有偷袭,就好像日本的源义经60 骑兵从后方突破平家上万人阵地(不过这次战役的源家骑兵也不是真正的重骑兵,他们至少可以下马爬山和穿过丛林)。他们总是需要慢慢地披挂、慢慢地上马、慢慢得排队--注意,由于动量太大,难以及时的刹车,没有良好队形的重装甲骑兵会发生严重的互相践踏。如果在他们没有着装还处在行军状态的时候进行攻击,他们只有和扈从们一起轻装逃走,能起到的也就是没什么组织的轻骑兵的作用,而且比一般的轻骑兵更加混乱。

重装甲骑兵根本是一个功能非常单一的兵种,除了冲锋的辉煌之外,其他的时候都是脆弱的。所以,重装甲骑兵除了自己带有充当步兵和轻骑兵作用的扈从以外,还需要相当数量的其他兵种加以配合,基本不能独立完成一项综合的作战任务--比如战役。当一支贵族组成的重装甲骑兵在辎重车队的运载下,在重步兵(正规军、雇佣军、自由农、商人子弟、士族、军户等)、轻步兵(奴隶、学徒、农奴、家奴、弱小民族、协从国军队等)的保护下,在弓箭手(正规军、工匠、自由农、猎人、受雇用的游牧民等)的掩护下,在轻骑兵(正规军、雇佣军、边疆守备队、贫穷贵族子弟、流浪汉、冒险家等)的远距离侦察保障下,终于抵达战场的时候,大家应该已经和他们一样气喘吁吁了。他们驱赶着其他兵种快速的建立长矛和盾牌(有的是那种用车运载的3米高的巨型盾牌)的外圈阵地、辎重车围成一圈的内圈阵地,并用弓箭手射住阵脚,用长矛步兵(重步兵)顶住敌人的第一波骚扰进攻。然后,才开始慢慢的装甲、上马、排队。这个时候,大量的轻骑兵必须不断的对敌人进行接触攻击,或者至少是佯装攻击,否则敌人如果从容的布置好自己的防御体系,比如绊马索、连射的重型弩炮、鹿角刺和拒马坑,那对于重装甲骑兵来说就会造成不必要的惨重损失。当一切准备齐全,侦察的将领要明确的判断什么样的位置有利于冲锋--并不是所有的敌人阵地都可以进攻,准备的森严的、士兵冷静的、有足够长矛和弩箭的、已经看起来动了土的、有牢固的木栅栏的、同样有重装甲骑兵的……最终,重装甲骑兵要冲击的是敌人的薄弱部分,整个阵地的一个薄弱部分被冲垮了,敌人的末日也就快了。重装甲骑兵排列的队形一般是横队,各个横队之间要保持数十个马身,以保证后面的马不会因为无法停住而发生“追尾”。这样一来,要是想铺开5000重装甲骑兵,就需要很大的战场面积。如果攻击面也就是敌人的薄弱部分长度为500米,那么就是200名骑士一个横队,一共25队,这个方阵就要500m× 1200m的面积,这种冲锋如果没有足够的重步兵和轻骑兵掩护,侧翼就会变成敌人的重装甲骑兵的进攻目标。重装甲骑兵基本上是一击必杀的,冲锋一次之后,必须用很大的回旋半径才能反过来进行掉头的冲锋。在运动过程中,减慢速度就是自杀,保持速度就要有很大的转弯半径,如果遇到敌人阵地内的各种对付骑兵的障碍物,就会被冲散队形。一旦有个别的重装甲骑兵被步兵围住,就会很容易的被宰杀或俘虏。重装甲骑兵是不能用来追击的,他们的战马只能用来冲刺,超过一定的距离就会失去体力,他们的动量大不能灵活的转向,视野小容易遭到伏击,不够灵活不能适应肉搏和俘虏敌人。一般的弓箭是无法伤害重装甲骑兵的,但是,“强弓”、弩箭、英国长弓使用重箭头、炮弩、投矛器等等重型的发射武器还是能够造成损害的,而且也很少有足够坚固的精钢装甲可以在很近的距离(如果弓箭手拼命不躲开的话)抵挡普通的弓箭。一般臂力的砍杀不会对重装甲造成大的破坏,但是装甲接缝和连接部分会有一定的遭受攻击破损的几率;很大力量或者借助重量回旋攻击的狼牙棒、铁棒、铁褡裢、铁锤、重斧头、重剑、镗、槊、鞭、锏等重量武器就可以比较有效的打击重装甲骑士的头部和胸部--攻击头部使之晕眩、攻击胸部使之窒息,其他部位基本无效。骑士的武器一般是很长的冲击用的矛枪,以及很长很重的刀、斧。第一次冲锋使用长矛,回来的时候使用刀、斧。

西欧的重装甲骑兵到火枪出现以后就基本不存在了,中国的重装甲骑兵到了唐朝就基本绝迹,宋朝的时候还曾经嚣张过,但是被岳飞很轻松的用最简单的步兵散兵战术和障碍类武器搞定了--岳飞是古代战争史上少见的骑兵出身,但却最擅长用步兵战胜骑兵的天才将领,擅长轻骑兵战术的金人错误的使用重装甲骑兵当然不会在岳爷爷那里讨到好。重装甲骑兵的互相攻击简直就是灾难。除了互相冲锋,恐怕就没有什么其他的作战方式了。冲过去,再冲回来,人越来越少,速度越来越慢,直到双方精疲力竭才鸣金收兵,很难产生决定性的战果。如果有一支哪怕只有很少的步兵配合,设立粗陋的阵地,恐怕对方也要多少处于下风了。蒙古人的轻骑兵面对看起来非常强大和威猛的西欧骑士团们,采用了远距离用弓箭骚扰,并故意暴露弱点的骚扰战术,等到重装甲骑兵气喘吁吁的冲上来,他们一哄而散;对方只要重新列队,他们又过来远远的射箭。

重装甲骑兵本身并不装备弓箭,一旦他们冲上去,他们的后阵--扈从、弓箭手、步兵们就都暴露在蒙古人的重骑兵攻击下(蒙古人的重骑兵只不过是装备比较厚重,但也基本上是皮甲和重要部位的少量的钢质甲片,基本上和欧洲的轻骑兵或者上马步兵是一个防护档次)。往往一场战役打下来,没有头也没有尾,十天半个月是常事。这边的战役没有结束,蒙古人突然一夜之间从面前消失,等得到消息的时候,他们已经跑到自己后方攻下好几个城堡了!蒙古人的后勤保障十分简单--每个士兵都可以靠着简单的肉干、淡水、野菜、马尿等欧洲人匪夷所思的东西保持战斗力数个月,他们可以从莫斯科出发,马不停蹄(一人二马)的用半个月时间奔袭到匈牙利,也可以穿过险阻的喀尔巴阡山脉突然出现在波兰的平原上。对于这样的敌人,缺乏组织和统一的欧洲无法与之对抗,尤其是蒙古人还拥有俘虏的宋人的更加匪夷所思的攻城技术和化学武器,这就是简陋的欧洲城堡完全显得不堪一击。对于这种敌人,不仅重骑兵的战术和兵种已经不合时宜,就连整个欧洲的国家政权形式能否保障自己的安全也值得怀疑了。几乎同一时间,百年战争中的英王亨利五世用三千英国长弓手--就是后人称为“小精灵”的那种妖怪--击溃了不可一世的两万法国骑士,这种辉煌的战绩一方面来自于片面相信重装甲骑兵威力的法国国王的愚蠢--他驱赶自己勇敢的骑士冲向敌人准备充分的拒马阵地,并忽视了可以穿透重装甲的英国长弓的重箭;

另一方面则是英王成功使用多兵种配合,并运用轻骑兵战术对敌人后方进行骚扰和引诱的结果。

从这次战争之后,重装甲的骑兵渐渐的退出了历史舞台,从辉煌的主角变成了次要的配角,最终完全被火枪手轰碎。

中国的重装甲骑兵好像也只有南北朝的铁浮屠能够真正的称为重装甲,由于本身出身于游牧民族,重装甲骑兵的拥有者很容易的就意识到了这兵种的缺陷和成本,也由于亚洲人本身的体能限制,很快的就改良了重装甲的配重,使他们可以更多的依靠自己,而不是扈从。后来的战场上,尤其是隋末唐初,重装甲骑兵也曾扮演重要角色,但是这时候的重装甲骑兵已经成为了相对概念--他们是装甲更加完备的轻骑兵,他们有灵活的四肢、强大的弓箭或马弩,不需要更多的扈从,不需要长时间的准备工作;他们是精挑细选的强壮的老兵和武术高手,他们可以长途奔袭,因为他们的重量可以被一般的马匹承受而不一定非要精良的战马,他们可以下马战斗,也可以跋山涉水。这种重骑兵的装甲只是重要部位加厚而已,更多的保护来自他们手中的重武器和严格的团队作战,他们的战斗力很强,但是速度和机动性仍然不如轻骑兵,而且面对长矛步兵组成的方阵和弓箭手的箭雨仍旧缺乏对策,他们最终还是用来充当近卫军和战役最后的决定性力量,但绝对不是战场上最经常用到的兵种。往往他们还没有出现,战斗就已经结束了。随着唐朝期间的不断对外扩张和内战,轻骑兵,尤其是贫穷游牧民族的轻骑兵渐渐的显露出大集团运动作战的明显优势--是的,轻骑兵可以单兵种完成综合任务,重骑兵则不可以。面对轻骑兵和渐渐成熟的步兵方阵战术(中国有名的“阵法”),重骑兵越来越成为仪仗用具,退出了中国的战场。

重装步兵

重装步兵拥有和重装骑兵一样的盔甲,所有兵种中最强的防御力和最低的移动性。主要用于野战中的防守作战或者缓慢推进。

重装步兵可以装备的武器包括:单手剑,流星锤,单手斧,以及一面1.8米高的巨型塔盾。(所以重装步兵的审查考核中对身高的要求比较严格)

重装步兵的主要作战方式是将塔盾并排立于阵前,将塔盾敲入土中,用身体支撑,可以防御地方远程弓箭部队的直线射击,也可以防御地方轻骑兵部队、轻步兵部队的冲击。

重装步兵强调的是行动一致,步调统一。战斗时,希腊重装步兵们按照兵力数量,横排成一条长方形的阵列。阵列的深度一般有6-8行,人多的时候也有10几行的。士兵们都是左手握盾,右手执矛(看来左撇子在当时的希腊很受排挤)。每一行的士兵都把盾牌提到脖子的高度,以保护自己的前胸,然后把彼此的盾牌互相接在一起,形成一道“盾墙”,同时把矛扛在肩上,矛头朝上。当双方重装步兵的阵列都集结完毕、每一行都形成“盾墙”之后,两军互相接近,等到了双方面对面的时候,举起矛,从上往下去扎对方的头盔保护不到的部位,比如眼睛;或者去扎头盔与“盾墙”之间裸露出来的部分,比如脖子。

希腊重装步兵的防御力足以称霸整个青铜器时代,甚至可以说是整个上古文明最佳的防御部队。

重装步兵是古希腊最精良的民兵部队,装备着长矛和精良耐用的护甲,是一个相当称职的重装步兵兵种。

重装步兵通常是集结成方阵队形来行动,所有战士紧密地排列成8列或16列的方阵形,一起移动、一起攻击,利用集中火力的优势,来对抗较松散零乱的敌军部队。这个战术战法相当的成功,对战斗力也有显着的提升,不过在面对机动部队或是训练有素的精英战士时,所能发挥的功效会稍打折扣。公元前168年,古罗马军团在比德纳击溃马其顿重装步兵,也终结了重装步兵攻无不克、战无不胜的辉煌战史。

古希腊的重装步兵战法是战争史上的一次技术层面上的飞跃,是公元前7世纪的一次战术转折。那么,我们就来系统地看一看古希腊重装步兵战法的几个特点

单兵特点就单兵而言,重装步兵的战斗力因其对防御力与集体战力的高要求,有大幅的衰减。

重装步兵的单兵防御体系一般由头盔、胸甲与盾牌构成。头盔的作用其实更大意义上是一种装饰,其防御作用几乎无效。而拥有有效的防御会将士兵的视力与听力降低到一种可怕的程度,所以不常用。护胸甲的作用是保护士兵的头胸部,古希腊的胸甲多为青铜制,当然,即便能工巧匠们将胸甲制造得再舒适不过,士兵们通常还是加穿一件内衣。防御体系中最重要的便是士兵手中硕大的盾牌,荷马史诗《伊利亚特》中对盾牌制作过程的描述详尽且精确,史家们也从中得到了这样一块由多层牛皮与青铜主要构成的盾牌的可观重量,这也就是之所以称其士兵为“重装步兵”的主要原因。这种盾牌通常有两个把手,方便士兵正握与侧握,有时为了保证持盾者的视野,盾牌上方有时候会被削掉一大块。这样的一个厚重的盾牌,能够对矛、飞箭以及一些短兵器起到一定的防御作用。这种防御体系在方阵作战中得到了突出的体现,但其对士兵机动性的影响却十分巨大,也就是说,单个的重装步兵理论上是没有任何作用的。

重装步兵的攻击手段主要有两个,一个是其手中的长矛。亚历山大时代,马其顿重装步兵方阵使用的是“撒利沙”长枪,长约5米有余。这种长矛不仅有枪尖,亦有尖利的枪托,犹如一个两头尖的纺锤。方阵冲击敌军时,后方(5排以后)的士兵的重要任务,就是用枪托刺杀被冲击倒地却尚未死亡的敌人。另一个是腰中的短剑,通常由青铜或熟铁制成,这种武器通常在方阵解体后的混战中使用。

总的来说,重装步兵有着机动性差、团队要求高、单兵作战能力较低的特点。另外,其防御体系使得其弱点突出于脖颈与腹部两处,再加上散兵战中毕起无疑的大盾,其所谓的高防御力,也只能建立在方阵作战的基础之上。

作战方式重装步兵理论上只有唯一的有效作战方式——方阵作战?

作战时,士兵通常排成矩形的方阵,至少有十行以及更大的列数。战斗时,前五行的士兵将长矛平托前伸,成五排长刺,后排士兵长矛上举,时时准备利用枪托(上文),以及顶替战死的头排士兵。同时,步兵们统一将盾牌举至前方,并且相互紧紧向靠,即便后排士兵也是如此,而不是象影视作品所描述的一样将大盾举至头顶,那样做起不到太大的作用,同时也会浪费大量体力。

方阵战术的应用关键在于整个方阵的协调性与统一性。一个方阵是一个紧密的战斗集体,其中的每一个人的行动都必须协调一致,否则方阵如一盘散沙,毫无战力。相反,一个勇气十足、团结一致、步调协调的方阵,在古希腊战场上的作用是十分巨大的。因此,方阵士兵都是需要经过严格训练与层层筛选的佼佼者。

另外,在方阵作战中的核心力量,是分布在方阵内侧的老兵,他们不仅能起到鼓舞士气的强大作用,更重要的是,他们是方阵前进的驱动力,当新兵怯懦时,老兵会用肩膀推动整个方阵的前行。因此,当亚历山大在旁遮普宣布继续前进的命令,遭到他的马其顿方阵老兵的反对时,他也只好打道回府。