共生

共生(mutualism)是指两种不同生物之间所形成的紧密互利关系。动物、植物、菌类以及三者中任意两者之间都存在"共生"。在共生关系中,一方为另一方提供有利于生存的帮助,同时也获得对方的帮助。

- 中文名 共生

- 外文名 mutualism

- 对象 密切接触的不同生物

- 方法 专性共生

基本概念

概述

有的共生生物紧密缠绕在一起,让人们很难将二者区分开来。如果分开,两方都会受到极大的影响,或一颓不振,或死亡。在植物和动物共生的例子中,人们往往很难判断这些生物究竟是植物,还是动物。

共生

共生 共生生物可不是一起生活、一起工作、和谐共处的卡通角色。大部分共生生物并不知道自己正在帮助另一种生物,它们只是选择了对自身最有利的生存方式,这是物种自然选择的本能行为。

人类其实也是共生生物。没有共生现象,地球上可能就不会存在生命。也许正是共生关系推动了多细胞生物的进化。有的科学家认为整个地球就是个巨大的共生有机体。

基本定义

共生的传统定义是两种密切接触的不同生物之间形成的互利关系。大多数生物学家仍然认同这一定义。然而,有些生物学家认为凡是发生频繁密切接触的不同物种间的关系都属于共生关系,不管其中哪方受益。这其中包括偏利共生和寄生(parasitism)。前者指一方获益而另一方不受影响的共生关系;后者指一方获益而另一方受到损害的共生关系。

多样形式

共生的形式有许多种。有的共生生物需要借助共生关系来维系生命,这属于专性共生(obligate symbiosis)。有的共生关系只是提高了共生生物的生存几率,但并不是必须的,这叫做兼性共生(facultative symbiosis)。共生关系有时是不对称的,在共生关系中很可能出现一种生物是专性共生而另一种生物是兼性共生的现象。

共生还分为内共生(endosymbiotes)和外共生(ectosymbiotes)。内共生是指一种生物长在另一生物体内,生物学家所说的 "体内"是指生物体的细胞之间或身体组织里面(比如鞭毛虫的例子)。外共生是指一种生物长在另一种生物之外。(某种生物长在另一种生物的消化道内应该属于外共生,因为这种情况显然不符合生物学家对于内共生的定义。)

各样的共生

各样的共生 进化过程

进化本身是不可思议的。生物的适应现象多种多样,有时这种现象似乎有违逻辑,生物共生现象尤其如此。两种不同生物的特性怎么会进化到可以配合得天衣无缝呢?事实上,许多对进化持怀疑态度的人认为共生就是驳斥自然进化的有力"证据"。

自然选择是解释共生生物进化过程的关键。在某生物种群中,有些个体具有比其他个体更利于生存繁衍的共生特征,它们更有可能将这种特征传给后代,而其他不具有这种有利特征的个体则很有可能在进行繁殖之前死去。这样经过一代又一代的传递,有利于生存的优越特征会在该种群中表现得越来越明显。

共生

共生 比如从还没有多细胞生物出现时,在单细胞构成的细胞"社会"里,细胞要进化成更强的生存能力,只能通过自身功能的强化使自己在细胞社会里更具利用社会环境的能力,这种利用能力包括改造环境的能力,也包括改变自己的形态去适应环境的能力。在细胞社会里,这种改造自身与适应环境是相互的--相互的改造,相互的适应,互为有利的环境,相互的依赖--共生现象。当同类的单细胞进化成可以聚集在一起生存时,多细胞生物成立。

各种物种的共生现象也一样是以物种"社会"以环境去进化的。就某一种类的物种来说,它所面对的环境是一共同的环境(生物圈或某一条生物链),而只能被动的去适应环境的生物种,相对于那些会自己主动改造环境的物种的生存能力弱。这种主动改造环境就体现在生物种类间相互依赖性的增强上。如果一种物种只是一味的去依赖其它物种所构成的外在环境去生存,那么这种生物物种始终处在唇亡齿寒的被动位置,并且唇齿难依;而主动改造环境的物种会不断使其它物种有利于它自己的生存、存在,是一种唇齿相依,互为有利的关系;也就是说它能不断的使其它物种相对于自己的可依赖性增强。--是一种通过自己的"生存表现"让对方产生有利于自己的手段。

决定共生特征能否得以传承的关键因素是种群压力--种群压力是指对某种群的个体来说比较艰难的生存环境。在进化的过程中,生物的共生特性和它们的逃脱天敌以及捕获猎物特性同样重要。

与物种共生现象同一原理,就某一种类的生物,它既要面对由其它物种构成的环境,同时还要面对物种内部由同类个体构成的内在环境。同类个体之间也存在竞争,同一物种的个体如果没有生存能力也会被淘汰,那些进化上会主动去增强个体间可依赖性的个体将有利于本物种发展;所以那些那些互为有利,会分工合作的物种,比那些内个体间没有联系起来共同生活的物种的生存能力强。如蚁群、蜂群、狼群、人群。

总结成来就是:就某一种物种的存在来说,是一种物种内与外的关系。那些只能根据环境被动寻找自己生存空间的物种,它们面对的生存环境将来是来自物种内部和外部的双重被动的竞争,这样的物种将被动的承受来自于外部和内部的压力;相对于那些根据自己的需要,主动寻找和改造生存环境的物种,它们面对的生存环境是主动适应于其它物种所构成的自然环境;与其它物种竞争的同时也主动去影响其它物种使之有利于自己的生存。在

相关信息

人类相关

人类也是共生生物吗?当然是。人类最能表现出共生性质,如人类群体之间的社会共生、人与禽畜共生、人与植物共生(--耕种)、人与微生物共生。

人的消化道里有无数的细菌和其他微生物。事实上,人排出的食物残渣主要依靠细菌对食物的分解产生。这些细菌具有多种功能,但其首要职责是分解消化道内的物质,如果没有它们,人的消化道就无法完成这一任务。比如,大量未经消化的碳水化合物进入肠道,肠道中的细菌能把它们分解成可以吸收和转化的各种酸性物质。就这样,人体利用细菌消化,从食物中获取更多的营养和热量,而消化道(肠道)的细菌则通过人体获得稳定的食物供应。

共生

共生 然而,如果服用抗生素,人体消化道内的大量共生细菌就会被杀死,从而导致消化能力降低。而要恢复原来的消化能力,则要等到肠道内的共生细菌重新繁殖起来。

食物短缺的人们需要充分利用食物中的能量,有助消化的肠道细菌对他们大有益处。然而,科学家们一直在研究肠道中的细菌和西方国家普遍的肥胖问题是否存在关联。研究者通过试验发现,在没有肠道细菌的无菌环境中,小白鼠即使吃了高能量高脂肪的食物还是十分瘦弱 。如此看来,利用人类与肠道细菌之间的共生关系,科学家们也许真能研制出减肥良药。

共生实际是一种聚族群居,是一种生存状态的最优化倾向,向群性质随着进化阶段越来越高,共生联合更像有意识的理智化现象。如家庭联合,群体联合,群间联合,种族联合,国家联合。合群生活减少了体力上的能量消耗,这使智力的进化提供了可能性(--大脑需要消耗大量能量,如果不节省能量就不能支配大脑的发达),而合群倾向的自然意识也打上了群体道德性质。共生属性是人类的本质属性,人类思想道德的根源也来自于此。

演化机制

美国微生物学家玛葛莉丝(L. Margulis)深信共生是生物演化的机制,她说:「大自然的本性就厌恶任何生物独占世界的现象,所以地球上绝对不会有单独存在的生物。」而依照对共生关系的生物体利弊关系而言,共生又可依照以下几种形式的共生关系分类:

寄生:一种生物寄附于另一种生物身体内部或表面,利用被寄附的生物的养分生存(+ -)

互利共生:共生的生物体成员彼此都得到好处(+ +)

竞争共生:双方都受损(- -)

偏利共生:对其中一方生物体有益,却对另一方没有影响(+ 0)

偏害共生:对其中一方生物体有害,对其他共生线的成员则没有影响(- 0)

无关共生:双方都无益无损(0 0)

互利共生

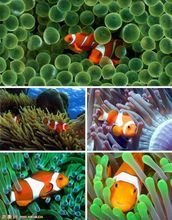

小丑鱼(genus Amphiprion, family Pomacentridae)居住在海葵的触手之间,这些鱼可以使海葵免于被其他鱼类食用,而海葵有刺细胞的触手,可使小丑鱼免于被掠食,而小丑鱼本身则会分泌一种黏液在身体表面,保护自己不被海葵伤害。

一些 鰕虎鱼 种类,可和枪虾类形成共生。虾子会在沙中挖掘洞穴并且清理它,这两种生物就居住在这个洞穴里面,虾子几乎是全盲而因此若在水底,有天敌的状况下会变得非常脆弱,在危急的情况下鰕虎鱼用尾巴碰触虾,以警告它们身处危险之中,随后两种生物都会迅速退回洞穴中保护自己。

共生

共生 在陆地环境,有一种鸟以擅长捕食鳄鱼身上的寄生虫而出名,而鳄鱼也欢迎鸟类在身上寻找寄生虫、甚至张大口颚以利鸟儿安全地至鳄鱼口中觅食,对鸟来说,这不仅是现成的食物来源,也是一个很安全的环境,因为许多掠食者不敢在鳄鱼身边攻击这些鸟类。

互利共生又分兼性与专性,兼性互利共生是共生双方离开彼此后并不会死亡(如菌根,鳄鱼和鸟,清洁鱼,昆虫和花等),专性互利共生的有(地衣,白蚁与披发虫)

偏利共生

印首鱼会利用头部的吸盘状构造,吸附在其他的鱼类表面,但是不造成伤害,藉著被附著的个体的活动而行于水中。

一些植物或是蕨类,例如鸟巢蕨(又称做山苏花)会附生在其他的植物上,特别是大树上较为平坦的一小块区域都是它们选择附生的所在。