兰亭修禊

兰亭修禊:修禊(xiū xì),源于周代的一种古老习俗,即农历三月上旬“巳日”这一天,(魏以后始固定为三月三日),到水边嬉游,以消除不祥,叫做“修褉”。人们相约到水边沐浴、洗濯,借以除灾去邪,古俗称之为:“祓禊”。后文人饮酒赋诗的集会,也称为修禊。春日踏青有“春禊”,秋日秋高气爽,文人怎能辜负这大好时光,自然会有“秋禊”,时间一般是在农历七月十四。历史上最为有名的修禊当数兰亭修禊和红桥修禊。王羲之《兰亭集序》:“暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修褉事也。”

典故

修禊,是中国古老的习俗,暮春三月在溪水边所进行的一种祓除不祥的节日活动,勃勃生机的春意带给人们振奋的情绪和吉祥幸福的心愿。传达出一种美好的企盼,祝愿生活美满顺利,同时也有一种超脱世俗的文人情怀,获得一丝心灵的静谧与休憩。

兰亭修禊的召集人,则是东晋名士、大书法家王羲之。公元353年(东晋永和九年三月三日),王羲之与名士谢安、孙绰等41人,于会稽山阴的兰亭水边,做流觞曲水之戏。游戏充满文趣,各人分坐于曲水之旁,借着宛转的溪水,以觞盛酒,是让盛满美酒的觞顺流而下,置于水上停于某人之前,他就必须即席赋诗。。他们一边喝酒一边作诗,也发表一些议论。大家即兴写下了许多诗篇,推举王羲之写一篇序。这天,有26人作诗,编成了诗集《兰亭集》。王羲之为其作序,千古不朽的《兰亭集序》就这样诞生了。王羲之乘兴作《兰亭集序》,文采灿烂,隽妙雅迪,书法更是遒媚劲健,气势飘逸,被后世推为"天下第一行书"。

序中写道:"永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。"宋代文豪欧阳修和他的学生曾巩等人在《醉翁亭》也曾搞过流觞曲水的文酒游戏。

由此,文人雅士饮酒赋诗、议论学问的聚会被称之为"修禊",又为"雅集",并得到世代传承。何廉昉的《题襟馆联》"当年多士登楼,追陪雅集"就是最典型的代表作品。还有宋姜夔《一萼红人日登长沙定王台》词:"记曾共西楼雅集,想垂柳还袅万丝金。"《儒林外史》第十八回:"吾辈今日雅集,不可无诗。" 茅盾《子夜》十七:"今晚上这雅集也是为了徐曼丽。"这些作品都是反映出文人对雅集的喜爱。

宋代词人秦观在《踏莎行·上巳日遇华严寺》也写到“昨日清明,今朝上巳。莺花著意催春事。东风不管倦游人,一齐吹过城南寺。沂水行歌,兰亭修禊。韶光曾见风流士。而今临水漫含情,暮云目断空迢递。”

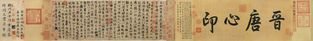

冯承素摹

东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之与谢安、孙绰等四十一人,在山阴之兰亭修"拔禊"之礼,举行盛大的风雅。当日,天朗气清,惠风和畅,名士们饮酒赋诗,五十一岁的王羲之用蚕茧纸,鼠须笔,兴乐而书,完成一篇《兰亭诗序》。《兰亭序》手稿共二十八行,三百二十四字,遒媚飘逸,纵横变化,气韵完美,雄秀之气,出于天然。当时王羲之已醉,下笔如有神助,醒后自己也感惊异,他日更书数十本,比原稿终莫能及。唐初为太宗所得,尊为"天下第一行书",命虞世南、欧阳询、褚遂良等钩摹数本,以冯承素为首的弘文馆拓书人也奉命将原迹摹成了副本。唐太宗把摹本分赐亲贵近臣,真迹则被他作为殉葬品,埋入昭陵。现在流传的冯承素摹本,存故宫博物院,上面钤有"神龙"(唐中宗年号)小印,是断为唐摹的一个铁证。

冯承素 摹兰亭序(北京故宫博物院藏)

冯承素 摹兰亭序(北京故宫博物院藏) 书文诠释:永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。 虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽取舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短 随化,终期于尽。古人云:"死生亦大矣。"岂不痛哉!每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。(兰亭集序·神龙本(晋)王羲之)

修禊图

赵孟頫修褉图卷

公元纪年: 1279~1368

文物尺寸:纵:32.2cm 横:375.3cm

文物形式: 卷

文物质地: 纸本

印记款识:【款识】延佑七年(公元一三二O年)秋九月吴兴赵孟俯为□湖先生寿。

【题跋】

【收传】七玺全。太上皇帝之宝。寿。宝笈重编。退密。天籁阁。虚朗斋。寄傲。项子京家珍藏。项元汴印。项元汴氏审定真迹。蝶庵书画。檇李李氏鹤梦轩珍藏记。李肇亨。江村秘藏。高士奇书画记。高士奇秘籍印。安氏仪周书画之章。安仪周家珍藏。古香书屋。安。志希考藏。罗志希图书记。三印不辨。(此幅钤有石渠宝笈续编印记。查石渠宝笈续编着录者为轴非卷。)钤印一。赵氏子昂。

元 赵孟頫 兰亭修褉图卷

元 赵孟頫 兰亭修褉图卷 文征明修禊图

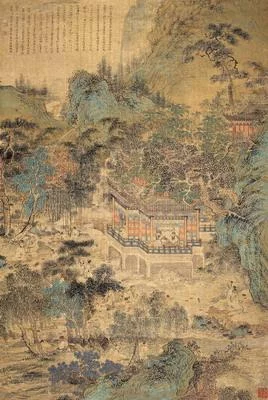

《兰亭修禊图》是细笔小青绿画法,表现了树林蓊郁,修竹傍水的春日美景。近处临水小亭中,三人坐桌旁谈诗;远处山腰间瀑泉涌出,山脚下溪流蜿蜒曲折,士人八名分坐溪边,注目水上中酒觞。所谓流觞曲水,即将酒觞浮于水上,漂至某人面前时,须作诗一首,作不出则罚酒。它与西晋石崇的"金谷园会"同属文人雅集乐事。所谓"不有佳作,何伸雅怀?如诗不成,罚依金谷酒数(即三觞"(李白《春夜宴桃李园序》)。画中环境清新优美,人物闲雅古淡,当为文氏细笔代表作。

此图表现的是广为流传的文坛佳话"兰亭修褉"。文徵明的这幅画反映了东晋王羲之《兰亭序》中的景象。图绘崇山峻岭,溪流蜿蜒,溪畔众多文士或坐或卧,观赏着山光水色间淙淙溪水送来的酒觞,潜心构思。水榭上相对而坐的王羲之等3人正在评点已写毕的诗文。林木荫翳,丛竹泛翠,春色浓得醉人。

明 文徵明 兰亭修禊图 北京故宫博物院藏

明 文徵明 兰亭修禊图 北京故宫博物院藏  明 文徵明 兰亭图 (辽宁博物馆藏)

明 文徵明 兰亭图 (辽宁博物馆藏) 唐寅修禊图卷

唐寅(1470-1523),明代画家,文学家。字子畏、伯虎,号六如居士、桃花庵主,吴县(今江苏苏州)人。出身商贩家庭,父亲唐广德,母亲邱氏,少时读书发愤,青年时中应天府解元,后赴京会试,因舞弊案受牵连入狱,出狱后又投宁王朱宸濠幕下,但发现朱有谋反之意,即脱身返回苏州。从此绝意仕途,潜心书画,形迹放纵,性情狂放不羁。擅山水、人物、花鸟,其山水早年随周臣学画,后师法李唐、刘松年,加以变化,画中山重岭复,以小斧劈皴为之,雄伟险峻,而笔墨细秀,布局疏朗,风格秀逸清俊。人物画多为仕女及历史故事,师承唐代传统,线条清细,色彩艳丽清雅,体态优美,造型准确;亦工写意人物,笔简意赅,饶有意趣。其花鸟画,长于水墨写意,洒脱随意,格调秀逸。除绘画外,唐寅亦工书法,取法赵孟頫,书风奇峭俊秀。

明 唐寅 兰亭修禊图卷

明 唐寅 兰亭修禊图卷 钱贡诗序图卷

钱贡,字禹方,号沧洲,江苏苏州人。善画山水、人物,文征明弟子,山水出入文征明,位置适宜,颇有可观,尤长人物,继承南宋刘李及唐寅画法,仿唐寅人物大幅几能乱真。1586年(万历十四年)作山水图,1612年(万历四十年)作渔翁乐图,均藏故宫博物院。此幅画34.3 × 462.9厘米,由美国大都会博物馆收藏

明 钱贡 兰亭诗序图

明 钱贡 兰亭诗序图 沈时修褉图卷

沈时《兰亭修褉图卷》绢本、纵26.1厘米,横186厘米。故宫博物院藏。

沈时,字建勋,号可山。浙江嘉兴人。康熙四十一年(公元一七0二年)举人,官安吉州学正。工画,从传世作品看,善画人物、松竹。著有《瑞芝堂集》、《六法参微》等书。生卒年月不详,为明末清初人。"修禊",原为古人春秋两季在水边举行的祭祀,后来发展为文人聚会之举。据记载:晋穆帝水和九年,王羲之与谢安、孙绰等会云兰亭,作饮酒、赏景等行乐活动。此图描绘的就是这个故事的部分情节。画面平湖岸柳、苍松翠竹,文人高士在侍者的陪同下作赏景观鹅、"曲水流畅"的活动。图中人物造型准确、生动,衣纹细劲流畅,画风工细妍雅,为沈时人物画精作。卷末自题:"崇祯乙亥冬月沈时写。"钤"沈时"白文印。乙亥为明崇祯八年,即公元一六三五年。

明 沈时 兰亭修褉图卷

明 沈时 兰亭修褉图卷 许光祚图并书序卷

《兰亭图并书序》卷,明,许光祚绘,绫本,设色,纵27cm,横136.1cm。北京故宫博物院藏

卷后有许光祚书《兰亭序》,落款曰:"辛亥暮春摹于长水之玉瑛堂。关西许光祚。"下钤"灵长氏"朱文印。辛亥为1611年(明万历三十九年)。画心无款,有"永安沈氏藏书画印"朱文鉴藏印一方。许光祚,活跃于明代万历年间,字灵长,陕西人。与汤焕同郡,得其书法,时人号曰汤许。举于乡,知太平县,著有《许灵长集》。有书法作品传世,但文献没有记载他能绘画。

此卷以山水为背景,表现兰亭修禊故事。卷首山脚下二文士携三童子而来,往前溪水边有一亭,亭中间置一桌,一文士在桌上挥毫,一文士坐于侧,另有一文士坐长凳上倚栏观鹅。溪流两岸边绘众文士及童子,文士们分组而坐,或凝思或交谈,或观摩或挥毫,其中有一人袒胸盘坐,双手上举似为养气,另有两文士在喝交杯酒,形态生动。溪流间有荷叶托着酒杯顺流而下。该图虽然大体继承了宋元以来兰亭雅集图亭中观鹅、岸边赋诗的构图方式,但从图中人物的服饰、动态及人数等来看,画家表现的更像是明代文人模仿王羲之等兰亭雅集时的情形,而不是真实地再现当时的原貌。图中人物线条简洁严谨,设色淡雅,山石轮廓以侧笔皴擦,工整柔和。

明 许光祚 兰亭图并书序卷

明 许光祚 兰亭图并书序卷 樊沂宴饮流觞图卷

清 樊沂 《宴饮流觞图》 】卷,绢本,28.1x392cm,克利夫兰博物馆藏。 源于周代的一种古老习俗,即农历三月上旬"巳日"这一天,人们相约到水边沐浴、洗濯,借以除灾去邪,称之为"祓禊"。 此图画东晋永和九年上巳节,王羲之与名士谢安、孙绰等41人,于会稽山阴的兰亭水边,做流觞曲水之戏。

樊沂,清代画家。字浴沂,江宁(今江苏南京)人,樊圻兄。山水、花卉、人物,悉皆精妙。与弟有双丁、二陆之名。故宫博物院藏有1666(康熙五年)作山水册。

清 樊沂 宴饮流觞图卷

清 樊沂 宴饮流觞图卷 佚名修褉图卷

手卷,绢本,水墨,设,尺幅:87.6×27厘米,美国大都会艺术博物馆藏

古籍记载:东晋大书法家王羲之于公元353年(穆帝永和九年)三月三日同当时名士谢安等41人会于会稽山阴(今浙江绍兴)之兰亭,修祓禊之礼(在水边举行的除去所谓不祥的祭祀)。当时王羲之用绢纸、鼠须笔作兰亭序,计28行,324字,世称兰亭帖。王羲之死后,兰亭序由其子孙收藏,后传至其七世孙僧智永,智永圆寂后,又传与弟子辨才和尚,辨才得序后在梁上凿暗槛藏之。

清 佚名 兰亭修褉图卷

清 佚名 兰亭修褉图卷 傅抱石绘修禊图

此图在三米余长的手卷上共绘制了五十三位古代人物(包括44为主要人物及侍从9人),雅集于崇山流水之间,神态各异而生动。卷首以大字篆书题写"兰亭修禊"四字,行笔圆润充实,气息浑厚,画尾以蝇头小楷工整的抄录了"兰亭序"全文,凿金刻石,凝重爽利。如此集大字篆书、金石小楷、人物、山水于一长卷的巨制,在傅抱石的作品中是极为罕见的。

由于此件作品绘于手卷之上,在构图上给了作者更多的发挥空间,更易描绘茂林修竹,曲水流觞的情趣场面,因此在人物与景物之间的穿插关系和整幅作品的节奏、韵律的把握上似乎更胜1956年之《兰亭图》。

傅抱石《兰亭修禊图》的创作中借鉴了古人的构图,茂林修竹中,数十位士大夫分列两岸,参差坐立,修竹曲水纵酒狂欢,觥筹交错。把兰亭修禊的千古盛事一一呈现在读者眼前。而作品中更体现了傅抱石强烈的个人风格。1939年至1946年是傅抱石创作最为成熟和辉煌的"金刚坡"时期。兰亭修禊图中,其山水受到奇茂多雾的巴山蜀水的影响,更加苍莽淋漓。此卷虽高不及尺,长不盈丈,而崇山峻岭,茂林修竹,一一辐辏,直有咫尺千里之感。而人物的创作即借鉴了顾恺之和石涛的技法,又用流畅精练的线条表现出士大夫的放浪形骸,气韵神采。笔下人物古意盎然,透出超凡入化之态。观此图感觉傅抱石定有与古人晤谈之感。

卷尾以极其工整的蝇头小楷抄录《兰亭集序》全文,与卷首大字篆书和中间绘画部分有机的结合在一起,加上四方印章,整幅作品犹如书、画、文、印的交响乐.张合强烈、跌宕起伏、颇具韵律。

傅抱石 绘兰亭修禊图

傅抱石 绘兰亭修禊图