侵蚀作用

侵蚀作用指风力、流水、冰川、波浪等外力在运动状态下改变地面岩石及其风化物的过程。侵蚀作用可分为机械剥蚀作用和化学剥蚀作用。在干旱的沙漠区常常可以见到一些奇形怪状的岩石。它们有的像古代城堡,有的像擎天立柱,有的像大石蘑菇,这并非雕塑家们的精工巧作,而是风挟带岩石碎屑,磨蚀岩石的结果,人们称之为风蚀地貌。

侵蚀作用(erosion)包括岩石和矿物经由媒介如水、冰、风及重力等引起其移动与瓦解。 侵蚀作用可分为机械剥蚀作用和化学剥蚀作用。

- 中文名 侵蚀作用

- 外文名 Erosion

- 总称 外营力对地表冲刷、磨蚀和溶蚀等

- 外营力 流水、冰川、波浪、潮流等

- 二大作用 机械剥蚀作用和化学剥蚀作用

分类

机械剥蚀作用

在干旱的沙漠区常常可以见到一些奇形怪状的岩石。它们有的像古代城堡,有的像擎天立柱,有的像大石蘑菇,这并非雕塑家们的精工巧作,而是风挟带岩石碎屑,磨蚀岩石的结果,人们称之为风蚀地貌。

侵蚀作用

侵蚀作用 流水的侵蚀作用更是强大而普遍,大陆面积约90%的地方都处于流水的侵蚀作用控制之下,降水冲蚀地表,沟谷和河流的流水,使谷底和河床加宽加深,坡面上的流水冲刷着整个坡面,使之趋于破碎。例如我国的黄土高原由于植被多遭破坏,流水侵蚀严重,造成千沟万壑的地表形态。在高寒地区,巨大的冰川,可以刨蚀地面,形成冰斗、角峰、U形谷等冰川地貌。

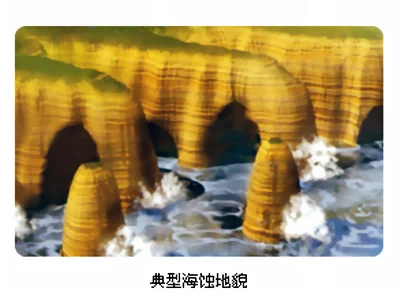

海蚀地貌。

化学剥蚀作用

此外,流水对岩石还有溶蚀作用。地表水、地下水能溶解岩石中的可溶解性盐类,如碳酸钙、氯化钠等,形成天然溶液而随水流失。我国的桂林山水、路南石林等岩溶地貌就是可溶性石灰岩受到含有二氧化碳流水的长期溶解和冲刷作用而形成的。

特点

地表的岩石尽管坚硬,却会因为某些产生于地球外部的自然力量,而逐渐被破坏净尽。例如雨水冲洗山坡地、河流掘挖河床、风力吹刮沙堆、波浪淘洗海崖、冰河刻磨岩壁等现象,都是很好的明证。上述流动中的水、冰、大气等削移地表物质的作用,谓之侵蚀作用。因侵蚀必生搬运乃至堆积,故广义的侵蚀,不仅指搬运,甚至还包括堆积作用。侵蚀作用以流水作用为主体,全球陆地上的年平均降水量计有十万立方公里以上,其中四分之三蒸发,返回大气或渗入地下,其余皆流经陆地注入海洋,故产生的侵蚀力量至为庞大;如果地壳不发生变动,而降水情形又保持不变,估计在一千二百万年后,整个地球的陆地将夷为平地。河流的侵蚀,可产生峡谷、瀑布等壮观地景。海水的侵蚀力量也狠大,但仅限于海岸地带,海水进退所影响的滨海区平均宽约二百公尺,占全球总面积不过百分之零点二而已;然而,海水侵蚀所造成的地形十分独特,像岬角、海蚀崖、海蚀洞、波蚀棚等,均为优良的观光资源。冰河力量虽然惊人,而且雕刻出U形谷、冰斗、刃岭等奇特景观,但由于时下全球冰河仅占陆表面积百分之十不到,并非主要的造地营力。过去地质时代曾经有过多次的冰期,所遗留下的地形遍布全球各地。至于风的侵蚀力量较小,但是却比河流侵蚀更见普及,尤其在乾燥的沙漠地带,风的作用特别显著,其雕塑出的地形,造形奇特美观,新疆的白龙堆和台湾的风棱石,都是很好的例子。

地表的侵蚀,主要以一、冲蚀,二、溶蚀,三、磨蚀,四、吹蚀四种方式进行。冲蚀为纯水力之冲击及搬移作用,为一般流水侵蚀的基本方式。溶蚀为含碳酸或有机酸的水与岩石起化学反应所生的侵蚀,乃地下水侵蚀的基本方式。磨蚀为流水、冰河及风等挟带砂砾对地面的侵蚀。吹蚀则为风将地表物质吹扬他移的作用,盛行于干燥地区,为风蚀特有之方式。

作用类型

海洋侵蚀作用

海水的运动方式主要有波浪、潮汐、洋流和浊流四种,其中洋流和浊流主要作用于大陆坡和深海盆地,对陆地海岸造成侵蚀的主要是波浪和潮汐。与地表径流一样,波浪和潮汐的侵蚀作用也分为机械侵蚀和化学溶蚀两种类型。由于波浪和潮汐的机械冲击力远远大于陆上的地表径流,所以较短时间内就能对海岸地貌造成巨大破坏。许多沿岸地区都建有防波堤以保护海岸。防波堤是一种有很多孔洞的人造堤坝,通常建立在离海岸一定距离的地方,它既保证了海水的自由出入,又能有效地分散波浪能量。此外,与陆上淡水相比,海水中矿物质含量较高,对沿岸岩石具有更强的溶解作用,时常能够塑造出一些千奇百怪的海蚀地貌景观。

河流侵蚀作用

河流又称地表径流,通常都具有一定的流速。河流的侵蚀作用形成原因较多,既有流水的机械冲击力,也有水的溶解作用,以及水中所携带砂石的磨蚀作用。通常,河流的上游或中游都从山区通过,这里水流湍急,河道断面较窄,河流的侵蚀作用主要导致河床下蚀。正因为如此,河流的中上游经常会出现瀑布和峡谷。河流的下游通常位于平原,地势平缓,流速较慢。由于地球自转产生的科里奥利力,河道外侧的水流流速较快,久而久之,对河道外侧形成强烈的侧蚀。侧蚀的结果使河道呈现出迷人的弯曲状,称为河曲。

河流侵蚀作用包括冲蚀作用、磨蚀作用和溶蚀作用等。冲蚀作用是指水流的冲蚀使河岸崩塌,带走泥沙石砾。

侵蚀作用

侵蚀作用 磨蚀作用是指被搬运的粗粒碎屑以滚动或跃移方式前进,沿途磨蚀河床和岸壁,砂砾之间也发生相互碰撞和研磨,使其粒径变小,圆度增大(波浪、潮流、海流和风的作用亦出现这种情况);细粒的粉砂、粘土则被悬浮下输。

溶蚀作用指水对可溶性岩石的化学侵蚀过程。当水中含有CO2时,则具有较强的溶蚀能力,在易溶岩区(如石灰岩区)溶蚀作用尤其明显。

河流侵蚀作用按作用方向可分为下蚀、侧蚀和向源侵蚀。下蚀作用加深河床,在上游山区刻蚀出宏伟峡谷。旁蚀作用拓宽河谷,在中下游区形成蜿蜒曲流和宽坦的谷底平原。向源侵蚀使河流向源头延长。

地下侵蚀作用

地下水溶蚀和潜蚀作用多发生在岩石裂隙和孔隙中。地下水与地表水结合,溶解可溶性岩石,形成喀斯特地貌,称为溶蚀作用。

地下水沿岩(土)层的裂隙流动,溶解并冲带岩(土)层中可溶性矿物,对岩(土)层起淘空作用,引起上覆岩(土)层发生坍陷,称为潜蚀作用。

冰蚀作用

冰蚀作用 指冰川缓慢运动中发生的拔蚀作用和磨蚀作用(见冰川地质作用)。

海蚀作用

海蚀作用 由波浪、潮流、海流等引起。包括冲蚀、磨蚀和溶蚀等作用,主要发生在海岸带(见海岸侵蚀地貌)。

风蚀作用

风蚀作用包括风吹蚀地面的吹蚀作用,和挟带的碎屑物磨蚀地面的磨蚀作用。