伪膜性结肠炎

疾病概述

坏死粘膜和炎细胞等组成的伪膜状物的急性坏死性炎症,因此得名为伪膜性结肠炎、

坏死粘膜和炎细胞等组成的伪膜状物的急性坏死性炎症,因此得名为伪膜性结肠炎、 伪膜性结肠炎(pseudomenbraneouscolitis)是主要发生于结肠的急性粘膜坏死性炎症,并覆有伪膜。此病常见于应用抗生素治疗之后,故为医源性并发症。现已证实是由难辨梭状芽孢杆菌(clostridiumdifficile)的毒素引起。病情严重者可以致死。

病因病理

假膜性结肠炎又称难辨梭状厌氧芽胞杆菌性肠炎、抗生素肠炎等。

假膜性结肠炎又称难辨梭状厌氧芽胞杆菌性肠炎、抗生素肠炎等。 近年证实伪膜性肠炎患者粪中分离出的难辨梭状芽孢杆菌,能产生具细胞毒作用的毒素(toxinB)和肠毒作用的毒素(toxinA),前者是伪膜性肠炎的重要致病因素。这些毒素均可使仓鼠发生致死性回盲肠炎。毒素可造成局部肠粘膜血管壁通透性增加,致使组织缺血坏死,并刺激粘液分泌,与炎性细胞等形成伪膜。在健康人群的粪便中,难辨梭状芽孢杆菌阳性率约5%,住院病人携带率约13%,无症状的克隆病患者约8%。在50%新生儿及15%~40%的婴儿粪中,虽可分离出此菌,甚至可有毒素产生,但并无致病作用。

难辨梭状芽孢杆菌为厌氧的革兰氏阳性菌,约6~8×0.5μm,芽孢较大,呈卵圆形,位于菌体顶端。动物实验中,乳酸杆菌可降低本菌的毒力,另其他梭状芽孢杆菌可使其毒力加强。

广谱抗生素应用之后,特别是林可霉素、氯林可霉素、氨基苄青霉素、羟氨苄青霉素等的应用,抑制了肠道内的正常菌群,使难辨梭状芽孢杆菌得以迅速繁殖并产生毒素而致病。本病也可发生于手术后,特别是胃肠道癌肿手术后,以及其他有严重疾病如肠梗阻、恶性肿瘤、尿毒症、糖尿病、心力衰竭、败血症等患者,这些病例一般抗病能力和免疫能力极度低下,或因病情需要而接受抗生素治疗,机体的内环境发生变化,肠道菌群失调,有利于难辨梭状芽胞杆菌繁殖而致病。

难辨梭状芽孢杆菌及其毒素为本病致病因素,但粪中毒素的效价高低与病情的轻重并不平行。由此说明该菌毒素并非影响疾病严重程度的唯一因素。

病理说明

伪膜性结肠炎(pseudomenbraneouscolitis)是主要发生于结肠的急性粘膜坏死性炎症。

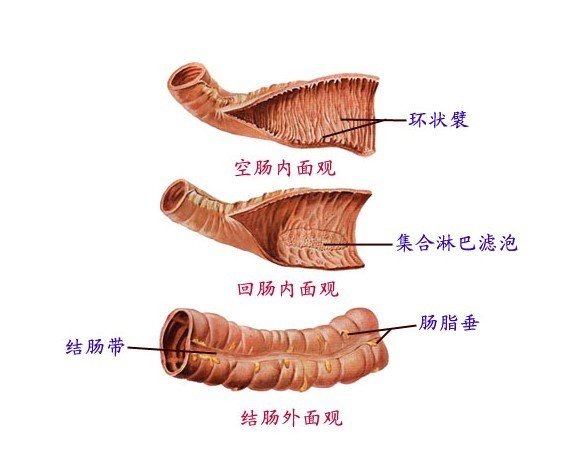

伪膜性结肠炎(pseudomenbraneouscolitis)是主要发生于结肠的急性粘膜坏死性炎症。 伪膜性肠炎主要发生在结肠,偶见于小肠等部位。病变肠腔扩张,腔内液体增加。病变肠粘膜的肉眼观察,可见凝固性坏死,并覆有大小不一、散在的斑点状黄白色伪膜,从数毫米至30毫米。严重者伪膜可融合成片,并可见到伪膜脱落的大、小裸露区。显微镜下可见伪膜系由纤维素、中性粒细胞、单核细胞、粘蛋白及坏死细胞碎屑组成。粘膜固有层内有中性粒细胞、浆细胞及淋巴细胞浸润,重者腺体破坏断裂、细胞坏死。粘膜下层因炎性渗出而增厚,伴血管扩张、充血及微血栓形成。坏死一般限于粘膜层,严重病例可向粘膜下层伸延,偶有累及肠壁全层导致肠穿孔。Price和Davies将本病的粘膜病变分为3种:①早期轻度病变显示粘膜灶性坏死,固有层中性粒细胞及嗜酸粒细胞浸润和纤维素渗出。②较重度病变示有腺体破坏,周围中性多形核细胞浸润伴有典型火山样隆起坏死病变,伪膜形成。以上两者病变限于粘膜固有层浅表部位,间有正常粘膜。③最严重病变为粘膜结构完全破坏,固有层广泛波及,覆有厚的融合成片的伪膜。病变愈合后,伪膜脱落,伪膜下愈合的创面发红,在伪膜脱落后10天左右,内镜检查可完全恢复正常。

临床表现

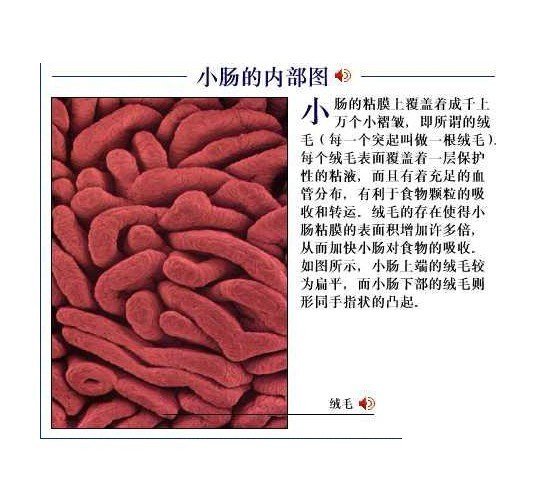

小肠内部图

小肠内部图 本病发病年龄多在50~59岁组,女性稍多于男性。起病大多急骤,病情轻者仅有轻度腹泻,重者可呈暴发型,病情进展迅速。

(一)腹泻是最主要的症状,多在应用抗生素的4~10天内,或在停药后的1~2周内,或于手术后5~20天发生。腹泻程度和次数不一,轻型病例,大便每日2~3次,可在停用抗生素后自愈。重者有大量腹泻,大便每日可30余次之多,有时腹泻可持续4~5周,少数病例可排出斑块状伪膜,血粪少见。

(二)腹痛为较多见的症状。有时很剧烈,可伴腹胀、恶心、呕吐,以致可被误诊为急腹症、手术吻合口漏等。

(三)毒血症表现包括心动过速、发热、谵妄,以及定向障碍等表现。重者常发生低血压、休克、严重脱水、电解质失平衡以及代谢性酸中毒、少尿,甚至急性肾功能不全。

诊断鉴别

小肠是食物消化、吸收的主要部位。

小肠是食物消化、吸收的主要部位。 在使用抗生素期间或停用抗生素后短期内,特别是在应用林可霉素、氯林可霉素后,突然出现无红细胞的粘液腹泻;或腹部手术后病情反而恶化,并出现腹泻时,应想到本病。通过乙状结肠镜检查,见到伪膜及粪中细胞毒素测定阳性可迅速获得诊断。

(一)实验室检查周围血白细胞增多,多在10,000~20,000/mm3以上,甚至高达40,000/mm3或更高,以中性粒细胞增多为主。粪常规检查无特异性改变,仅有白细胞,肉眼血便少见。有低白蛋白血症、电解质失平衡或酸碱平衡失调。粪便细菌特殊条件下培养,多数病例可发现有难辨梭状芽孢杆菌生长。粪内细胞毒素检测有确诊价值,将患者粪的滤液稀释不同的倍数,置组织培养液中,观察细胞毒作用,1∶100以上有诊断意义。污泥梭状芽孢杆菌抗毒素中和试验常阳性。

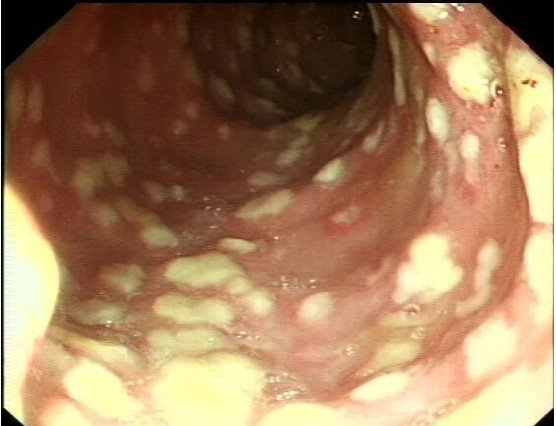

(二)内镜检查在高度怀疑本病时,应及时作内镜检查。本病常累及左半结肠,而直肠可无病变。乙状结肠镜检查是重要的诊断手段之一。如病变在右半结肠,则需用纤维结肠镜检查。如在初期未发现典型病变者尚需重复进行。内镜肉眼观察:在早期或治疗及时者,内镜可无典型表现,肠粘膜可正常,或仅有轻度充血、水肿。严重者可见到粘膜脆性增强及明显溃疡形成,粘膜表面覆有黄白或黄绿色伪膜。

(三)X线检查腹部平片可显示肠麻痹或轻、中度肠扩张。钡剂灌肠检查可见肠壁增厚,显著水肿,结肠袋消失。在部分病例尚可见到肠壁间有气体,此征象为部分肠壁坏死,结肠细菌侵入所引起;或可见到溃疡或息肉样病变表现。上述X线表现缺乏特异性,故诊断价值不大。空气钡剂对比灌肠检查可提高诊断价值,但有肠穿孔的危险,应慎用。

本病应与溃疡性结肠炎、结肠Crohn病、缺血性肠炎以及艾滋病结肠炎等相鉴别。

结肠炎的饮食应注意什么:

1.高热能、高蛋白质以补偿长期腹泻而导致的营养消耗,可根据病人消化吸收耐受情况循序渐进地提高供给量。

2.维生素无机盐要充足以补偿腹泻引起的营养丢失。

3.限制脂肪和膳食纤维:腹泻常伴有脂肪吸收不良,严重者伴有脂肪泻。因此膳食脂肪量要限制,应采用少油的食物和少油的烹调方法。对伴有脂肪泻者,可采用中链脂肪酸油脂。避免食用含刺激性和纤维高的食物,如辛辣食物、白薯、萝卜、芹菜、生蔬菜、水果以及带刺激性的葱、姜、蒜和粗杂粮、干豆类等。

4.少食多餐:为减轻肠道负担,以少食多餐方式补充营养摄入量。