从军行·大漠风尘日色昏

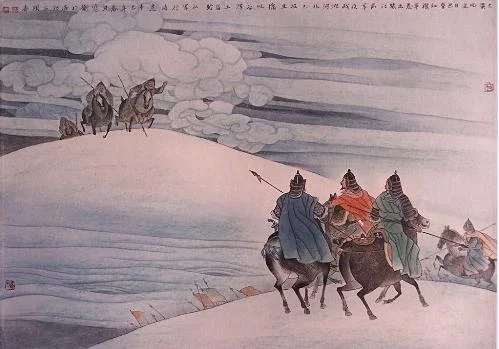

《从军行·大漠风尘日色昏》为唐代诗人王昌龄所作。这首诗以白描的笔法,记述了边防士兵奋勇出击,前军捷报飞传的动人情景。表现出出征将士的乐观振奋。情调昂扬,气势雄壮。

- 中文名 从军行·大漠风尘日色昏

- 年代 盛唐

- 体 裁 七言绝句

- 作 者 王昌龄

- 出处 从军行

作品原文

从军行

大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。

前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑。

注释译文

作品注释

①从军行:这是组诗《从军行》七首的第五首。《从军行》是乐府旧题,叙写军旅之事。

②红旗:唐时节度使、大将赐红旗。辕门:军营之门。古代行军扎营时,以车为藩。其出入之处,仰车以辕相向如门,谓之辕门。

③前军:大军的前锋。洮河:发源于甘肃碌曲县西南,流至永靖县注入黄河。

④吐谷浑:鲜卑族的一支。

作品译文

大沙漠中风尘滚滚日色昏沉,将士们半卷着红旗出了营门。

前面的部队和敌人在洮河北面夜战,已经传来了活捉吐谷浑的捷报。

创作背景

诗人当时身处边塞,作战前方传来捷报,活捉了外族入侵者首领。军队士气大振,于是诗人作此诗来纪念这一激动人心的时刻。

作品赏析

作品鉴赏

诗的一、二句"大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门",采用倒装的句式,描绘了戍边部队奉命开拔及行军途中的情景。

"大漠风尘日色昏",由于我国西北部的阿尔泰山、天山、昆仑山均呈自西向东或向东南走向,在河西走廊和青海东部形成一个大喇叭口,风力极大,狂风起时,飞沙走石。因此,"日色昏"接在"大漠风尘"后面,并不是指天色已晚,而是指风沙遮天蔽日。但这不光表现气候的暴烈,它作为一种背景出现,还自然对军事形势起着烘托、暗示的作用。在这种情势下,唐军不是辕门紧闭,被动防守,而是主动出征。为了减少风的强大阻力,加快行军速度,战士们半卷着红旗,向前挺进。

这两句于"大漠风尘"之中,渲染红旗指引的一支劲旅,好像不是自然界在逞威,而是这支军队卷尘挟风,如一柄利剑,直指敌营。这就把读者的心弦扣得紧紧的,让人感到一场恶战已迫在眉睫。

在这种悬想之下,再读后两句:"前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑。"这可以说是一落一起。读者的悬想是紧跟着刚才那支军队展开的,可是在沙场上大显身手的机会却并没有轮到他们。就在中途,捷报传来,前锋部队已在夜战中大获全胜,连敌酋也被生擒。情节发展得既快又不免有点出人意料,但却完全合乎情理,因为前两句所写的那种大军出征时迅猛、凌厉的声势,已经充分暗示了唐军的士气和威力。这支强大剽悍的增援部队,既衬托出前锋的胜利并非偶然,又能见出唐军兵力绰绰有余,胜券在握。

从描写看,诗人所选取的对象是未和敌军直接交手的后续部队,而对战果辉煌的"前军夜战"只从侧面带出。这是打破常套的构思。如果改成从正面对夜战进行铺叙,就不免会显得平板,并且在短小的绝句中无法完成。诗人避开对战争过程的正面描写,从侧面进行烘托,就把绝句的短处变成了长处。它让读者从"大漠风尘日色昏"和"夜战洮河北"去想象前锋的仗打得多么艰苦,多么出色。从"已报生擒吐谷浑"去体味这次出征多么富有戏剧性。一场激战,不是写得声嘶力竭,而是出以轻快跳脱之笔,通过侧面的烘托、点染,让读者去体味、遐想。这一切,在短短的四句诗里表现出来,在构思和驱遣语言上的难度,应该说是超过"温酒斩华雄"那样一类小说故事的。

名家点评

宋人顾乐《唐人万首绝句选》:"《从军》诸作,皆盛唐高调,极爽朗,却无一直致语"。

民国俞陛云《诗境浅说续编》:" 此诗总结前数章,故言扫老上之庭,饮黄龙之府.以告武成。为塞下曲之凄调悲歌别开面目也。"

作者简介

王昌龄(698- 约757年) 字少伯。京兆长安(今陕西西安)人,一作太原(今山西太原)人。开元进士,官汜水尉,后迁校书郎。约在公元737年(开元二十五年)秋,获罪被谪岭南。三年后北归。天宝元年(742)出为江宁丞,七年(748)又被贬为龙标尉,世称王江宁或王龙标。安史乱起,返归乡里,为刺史闾丘晓所杀。

在盛唐诗坛上,王昌龄与岑参、高适等齐名,是著名的边塞诗人之一。他的边塞诗苍凉遒劲、气势雄浑、格调高昂。充满了昂扬向上的精神。他的边塞诗多写士兵立功异域、以身报国的壮志豪情,以及久戍边疆的乡思离愁。他的宫怨、闺怨诗,刻划人物心理细致入微,揭露了封建社会妇女生活的一个侧面,也具有一定的社会意义。他善于捕捉典型情景,精于提炼概括。其诗俊逸明快,言简意远。《全唐诗》录存其诗四卷王昌龄中年中进士,但早有诗名,被称为"诗家天子王昌龄"。他尤以七绝见长。后人誉为"七绝圣手"。明人辑有《王昌龄集》

唐人殷瑶的唐诗选集《河岳英灵集》认为王昌龄是"风骨"的代表。称赞他的诗是"中兴高作"。