于园

于园是张岱所写的一篇文章,选自《陶庵梦忆》。文章中的于园因里面石奇而闻名。作者张岱不仅是明末清初的一位大文学家,更是一名有名的大鉴赏家

- 作品名称 于园

- 相关作品 琅嬛文集,西湖梦寻等

- 作品出处 《陶庵梦忆》卷五

- 作者 张岱(1597-1679)

- 朝代 明末清初

作者简介

张岱,明末清初文学家 1597年(明万历二十五年)——1679年(清康熙十八年),又名维城,字宗子,又字石公,号陶庵、天孙,自号蝶庵居士。张岱晚号六休居士,明末清初山阴(今浙江绍兴)人。寓居杭州。出生仕宦世家,少为富贵公子,爱繁荣,好山水,晓音乐、戏曲。明亡后不仕,入山著书以终。 明末清初文学家、散文家、史学家,还是一位精于茶艺鉴赏的行家。是公认成就最高的明代文学家,其最擅长散文,著有《琅嬛(huán)文集》《陶庵梦忆》《西湖梦寻》《三不朽图赞》《夜航船》《白洋潮》等绝代文学名著。《陶庵梦忆》《西湖梦寻》抒发了他对故国乡土的追恋怀念之情。

张岱简介和张岱作品欣赏,

张岱简介和张岱作品欣赏, 基本信息

原文

于园在瓜洲步五里铺,富人于五所园也。非显者刺,则门钥不得出。葆生|叔同知瓜洲,携|余往,主人处处款之。

李集中学七(四)班--于园

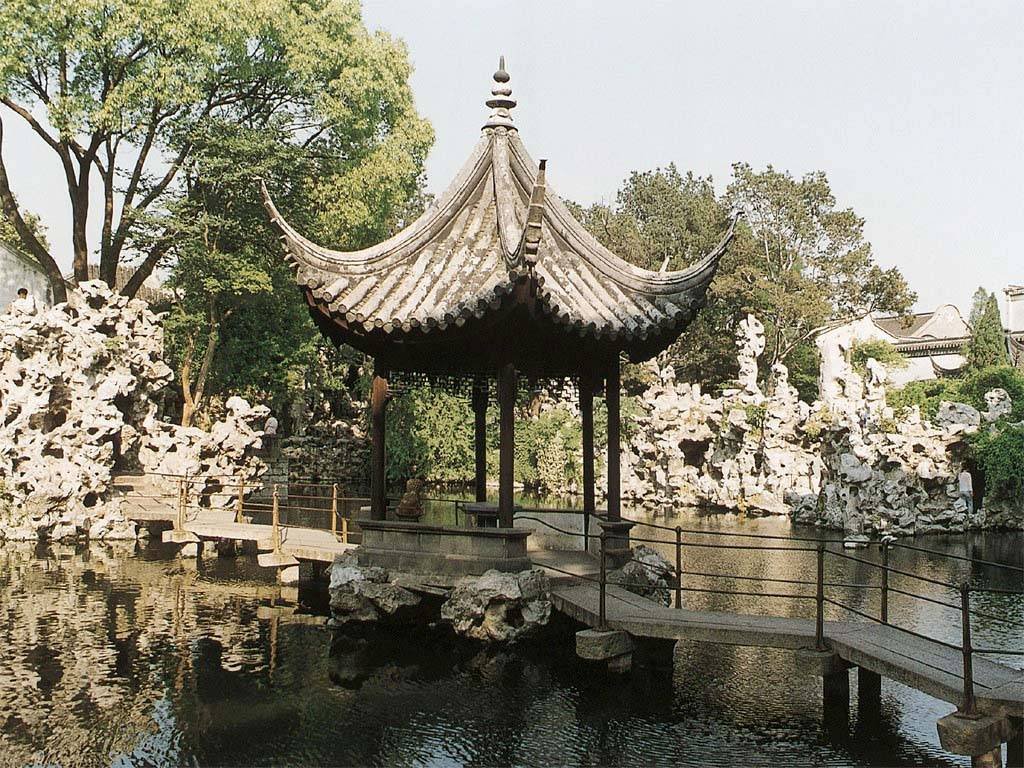

李集中学七(四)班--于园 园中无他奇,奇在磊石。前堂石坡高二丈,上植|果子松数棵,缘坡植牡丹、|芍药,人不得上,以实奇。后厅临大池,池中奇峰绝壑,陡上陡下,人走池底,仰视莲花反在天上,以空奇。卧房槛外,一壑旋下如螺蛳缠,以幽阴深邃奇。再后一水阁,长如艇子,跨小河,四围灌木蒙丛,禽鸟啾唧,如深山茂林,坐其中,颓然碧窈。瓜洲诸园亭,俱以假山显,至于园可无憾矣。

注释

瓜州:鄂州。在今江苏扬州市邗(hán)江区南,临长江。

步:同“埠”,水边停船之处。

葆生:张联芳,字尔葆,山阴人,官扬州司马。张岱叔父,善画好收藏古董。

同知:知府的佐官,分掌督梁、缉捕、江防、水利等,分驻指定地点。

所园:所建筑的园林。

园:建筑园子。

显者:指有名声有地位的人。

刺:投下名帖。这里做动词用,投名帖。

钥:钥匙。

余:我。

款:招待。

之:人称代词,我们。

奇:罕见的,稀罕的。

磊石:用各种各样的石块堆砌成假山。

磊:垒,堆砌。

植:栽种。

缘:顺着,沿着。

以:因为。

实:满满当当,充盈。

陡:直

临:临近,靠近。

绝壑:陡峭的山沟。(极陡峭是根据上下文意译的)

壑:山沟。

幽阴:阴暗。

邃:深远。

艇子:小船。

蒙丛:草木茂盛的样子。

啾唧:细小而碎杂的声音。

颓然:柔顺的样子,文中是舒坦的意思。

李集中学七(四)班--于园

李集中学七(四)班--于园 碧窈:碧绿悠远。

诸:众,各(的)。

俱:都。

以:凭借。

显:显扬,有名声。

憾:心感不满。

矣:语气助词,相当于“了”。

仪真:今江苏省仪真县。

子母:利息和本钱。

搜剔:搜寻,发掘并加以选择。

非显者刺:不是有地位的人投下名帖,刺,指名帖,这里名词动用

槛:(jian)指栏杆

译文

1.(于园在瓜州步五里铺,富人于五所园也。)

于园在瓜洲水边停船的地方(指现在的码头。也作“埠”,),地名叫做五里铺,是名叫于五的富人所建筑的园子。

2.(非显者刺,则门钥不得出。)

不是有地位的人投下名帖,这座园子门上的钥匙是不会拿出来打开门锁开门迎客的。

3.(葆生叔同知瓜洲,携余往,主人处处款之。)

葆生的叔叔在洲担任同知,带我前往于园,于园主人处处殷勤地招待我们。

4.(园中无他奇,奇在磊石。)

园子里没有其他奇特的地方,奇就奇在用石块堆砌的假山。

5.(前堂石坡高二丈,上植果子松数棵,缘坡植牡丹、芍药,人不得上,以实奇。)

堂屋前面有用石块垒成的斜坡,斜坡高两丈,上面栽种了多棵果子松,沿着坡栽种了牡丹、芍药,人不能够到上面去,这里因为没有空隙满满当当而奇特。

6.(后厅临大池,池中奇峰绝壑,陡上陡下,人走池底,仰视莲花反在天上,以空奇。)

于园-百科知识库

于园-百科知识库 后面的厅堂临近大池塘,池塘里有奇特的山峰和极陡峭的沟壑,直上直下,人们行走在池塘的底部,抬头仰望池塘中的莲花反而好像在天上,这里因为空旷而奇特。

7.(卧房槛外,一壑旋下如螺蛳缠,以幽阴深邃奇。)

卧房的栏杆外面,有—条山沟盘旋而下,好像螺蛳回旋形的贝壳,这里因为阴暗深远而奇特。

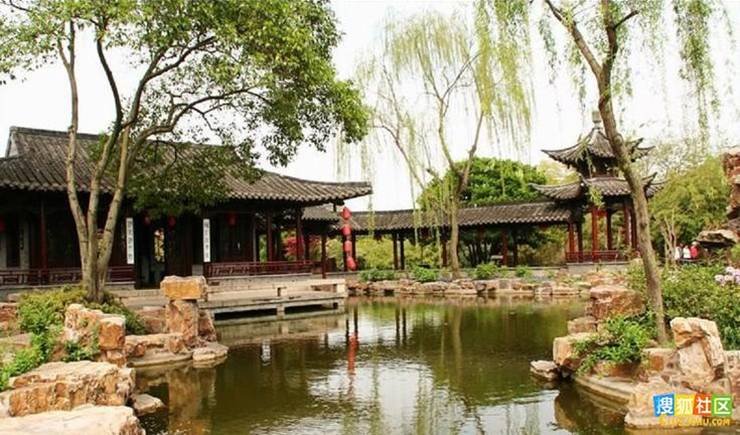

8.(再后一水阁,长如艇子,跨小河,四围灌木蒙丛,禽鸟啾唧,如深山茂林,坐其中,颓然碧窈。)

再向后,有一座水阁,形状像小船,横跨在小河上。水阁的四周,矮小的灌木覆盖丛生,鸟儿在这里叽叽喳喳,好像在深山密林之中,人们坐在阁子里,这里柔顺舒服,草木茂盛。

9.(瓜洲诸园亭,俱以假山显,至于园可无憾矣。)

瓜洲的许多园林亭榭,都是凭借假山而有名声。到于园后人就不会感到遗憾了。

相关信息

作品赏析

此文《于园》已被收录于苏教版语文七年级下课本中,选自《陶庵梦忆》。编委选编此文时把“胎于石,娠于磊石之手,男女于琢磨搜剔之主人”删除了.

从写作意图看这篇短文重点是介绍于园磊石之奇及其建筑的幽远意境.赞颂了园林假山建造者高超的艺术造诣。无论是写用石块垒成两丈高的石坡,突出它的“以实奇”;还是写“奇峰绝壑”堆砌在后面厅堂旁的大池塘,突出它的“以空奇”;抑或是写形状像螺蛳回旋形贝壳盘旋而下的沟壑,突出它的“以幽阴深邃奇”。作者的目的都是为了把重点放在写于园“奇在磊石”的特点。作者又由于园说到了瓜洲众多的园林亭榭,这些园林亭榭跟于园一样,是凭借巧夺天工的假山而闻名的,而假山是依据自然之山石而创作的。它“胎于石”,有了自然之山石为蓝图还不行,还要“磊石者”一双巧手才能使它成为现实。所以说“娠于磊石之手”。“磊石者”手再巧还不行,还要有主人的精心构思,主人精心构思了,假山就诞生了,就像孩子出生或男或女一样。这种假山或雄伟,或秀丽。这样就不仅写出了假山建筑的全过程,还赞颂了能工巧匠的一双手和园林主人的高超的艺术构思。删除掉“胎于石,娠于磊石之手,男女于琢磨搜剔之主人”后就无法表达出作者这一写作意图。

从行文连贯看删掉“胎于石,娠于磊石之手,男女于琢磨搜剔之主人”一句后,因为前一句是“瓜洲诸园亭,俱以假山显”,所以学生一致认为“至于园可无憾矣”应该这样读:“至/于园/可无憾矣”。理解为到于园就没有什么不满意了。其实,课文这一部分从于园介绍到瓜洲诸园亭,进而说明瓜洲诸园亭俱以假山闻名。假山“胎于石,娠于磊石人之手,男女于琢磨搜剔之主人”,紧随的 “至于园可无憾矣”是“至()于()”的省略形式。在文中就是“至之于园”。于:作介词,表处所。之:表示指代,具体内容为前面的假山。文句应译为:“把假山安置园林中就不会使人不满意了。而由于编委把“胎于石,娠于磊石之手,男女于琢磨搜剔之主人”删除掉而打乱了上下文的衔接,致使学生发生误解。

从语言特色本文语言是雅语、俗语兼用,十分传神,极有表现力。如“四围灌木蒙丛”中的“蒙丛”一词,就写出灌木丛生覆盖地面的状态。又如“一壑旋下如螺蛳缠”这一通俗的比喻,很形象地写磊石而成的沟壑盘旋而下的形状。而删除掉的一段文字是介绍假山建筑的过程的.使用极其通俗的市井语言,极形象地写出建筑假山的几个步骤,编者把如此通俗形象的语言删除掉又是为了哪一般呢?

整体译文

于园在瓜洲五里铺停船的地方,是一个叫于五的富人所建造的园子。如果不是有地位的人投下名帖,那么这座园子门上的钥匙是不会拿出来开门迎客的。葆生叔父在瓜洲任同知,带我前往于园,于园主人处处殷勤地招待我们。

这座园子没有其他什么奇特的地方,奇就奇在用石块堆砌的假山。堂屋前用石块垒成的斜坡高两丈,上面栽种了几棵果子松,沿坡栽种了牡丹、芍药,人不能够到上面去,这里因为没有空隙满满当当而显得奇特。后面的厅堂临近大池塘,池塘里有奇特的山峰和极陡峭的沟壑,直上直下,人们行走在池塘的底部,抬头仰望池塘中的莲花反而好像在天上,这里因为空旷而显得奇特。卧房的栏杆外面,有一条沟壑盘旋而下,好像螺蛳盘旋形的外壳,这里因为阴暗深远而显得奇特。再后面有一座水阁,形状像小船,横跨在小河上。水阁的四周,矮小的灌木覆盖丛生,鸟儿在这里叽叽喳喳,好像在深山密林之中,人们坐在阁子里,这里的境界给人舒坦、碧绿、幽深之感。瓜洲的许多园林亭榭,都是凭借假山而有名声,这些假山在自然山水中怀胎,在雕刻山石的人手中孕育,在主人的精细构思中诞生,这样的假山石安置在园林之中就不会使人不满意的。

通假字

“步”同“埠”,意思:水边停船之处。

古今异义

颓然

古义:舒坦的样子。

今义:精神萎靡不振的样子。

整体感悟

第一部分(第1段),介绍于园所在地及其主人,交代了自己得以游园的缘由。

第二部分(第2段),写游于园所见所感。这一部分又可分为三个层次:

第一层(从“园中无他奇”至“以幽阴深邃奇”),写于园奇在垒石。这一层采用了总分的写法,园子的奇特之处在于“垒石”,而“垒石”之奇在于“实奇”、“空奇”、“幽阴深邃奇”。

第二层(从“再后一水阁”至“颓然碧窈”),写水阁和四周的景色及感受。这里动静结合的体现:动景为啼鸣的禽鸟;静景为水阁,小河,灌木丛。

第三层(从“瓜洲诸园亭”至篇末),说明瓜洲诸园亭俱以假山闻名的原因。

写作特点

雅语、俗语兼用,富有表现力。

鉴赏:于园首先介绍于园所在地及主人,交代自己得以游园的缘由,接着重点写游于园的所见所感。给人的总体印象是以磊石奇。神游其中,如置身于大自然的岩壑林泉之中。

注:曾有问题说《于园》中引起下文的句子是什么?因为“园中无它奇,奇在磊石。”

文章相关

从写作意图看这篇短文重点是介绍于园磊石之奇及其建筑的幽远意境.赞颂了园林假山建造者高超的艺术造诣。无论是写用石块垒成两丈高的石坡,突出它的“以实奇”;还是写“奇峰绝壑”堆砌在后面厅堂旁的大池塘,突出它的“以空奇”;抑或是写形状像螺蛳回旋形贝壳盘旋而下的沟壑,突出它的“以幽阴深邃奇”。作者的目的都是为了把重点放在写于园“奇在磊石”的特点。作者又由于园说到了瓜洲众多的园林亭榭,这些园林亭榭跟于园一样,是凭借巧夺天工的假山而闻名的,而假山是依据自然之山石而创作的。它“胎于石”,有了自然之山石为蓝图还不行,还要“磊石者”一双巧手才能使它成为现实。所以说“娠于磊石之手”。“磊石者”手再巧还不行,还要有主人的精心构思,主人精心构思了,假山就诞生了,就像孩子出生或男或女一样。这种假山或雄伟,或秀丽。这样就不仅写出了假山建筑的全过程,还赞颂了能工巧匠的一双手和园林主人的高超的艺术构思。删除掉“胎于石,娠于磊石之手,男女于琢磨搜剔之主人”后就无法表达出作者这一写作意图。

从行文连贯看删掉“胎于石,娠于磊石之手,男女于琢磨搜剔之主人”一句后,因为前一句是“瓜洲诸园亭,俱以假山显”,所以学生一致认为“至于园可无憾矣”应该这样读:“至/于园/可无憾矣”。理解为到于园就没有什么不满意了。其实,课文这一部分从于园介绍到瓜洲诸园亭,进而说明瓜洲诸园亭俱以假山闻名。假山“胎于石,娠于磊石人之手,男女于琢磨搜剔之主人”,紧随的 “至于园可无憾矣”是“至()于()”的省略形式。在文中就是“至之于园”。于:作介词,表处所。之:表示指代,具体内容为前面的假山。文句应译为:“把假山安置园林中就不会使人不满意了。而由于编委把“胎于石,娠于磊石之手,男女于琢磨搜剔之主人”删除掉而打乱了上下文的衔接,致使学生发生误解。

从语言特色看本文语言是雅语、俗语兼用,十分传神,极有表现力。如“四围灌木蒙丛”中的“蒙丛”一词,就写出灌木丛生覆盖地面的状态。又如“一壑旋下如螺蛳缠”这一通俗的比喻,很形象地写磊石而成的沟壑盘旋而下的形状。而删除掉的一段文字是介绍假山建筑的过程的.用怀胎、孕育、生孩子作比方,使用极其通俗的市井语言,极形象地写出建筑假山的几个步骤,编者把如此通俗形象的语言删除掉又是为了哪一般呢?