中华鼢鼠

中华鼢鼠(学名:Myospalax fontanieri),别称瞎老鼠、地老鼠、原鼢鼠。中华鼢鼠体型与东北鼢鼠相似,但前足及前指爪较细短。头宽扁,鼻端平钝,背部带有明显的锈红色,毛基灰褐色。

中华鼢鼠终年营地下生活,不冬眠,昼夜活动,以植物地下茎和块根等为食,喜栖于土层深厚、土质松软的荒山缓坡、阶地及乔木林下缘的疏林灌丛、草原地、高山灌丛,一年繁殖1~2次,每胎1~5只,分布于中国、俄罗斯、蒙古等地。

中华鼢鼠不是保护动物,未列入《世界自然保护联盟》(IUCN)濒危物种红色名录和《华盛顿公约》(CITES )。

(概述图来源: )

- 中文名称 中华鼢鼠

- 拉丁学名 Myospalax fontanieri

- 别名 瞎老鼠、地老鼠、原鼢鼠

- 界 动物界

- 门 脊索动物门

形态特征

中华鼢鼠

中华鼢鼠 中华鼢鼠体型与东北鼢鼠相似,但前足及前指爪较细短。头宽扁,鼻端平钝。四肢较短,前肢第2、3指爪近等长,镰刀形。尾短,但较东北鼢鼠稍长,尾毛稀疏。

中华鼢鼠背部带有明显的锈红色。毛基灰褐色并常显露于外。额部中央有一大小不等、形状不规则的白斑点。腹毛灰黑色,毛尖稍带锈红色,尾毛污白色。吻周颜色淡,略显白色。

中华鼢鼠头骨扁宽粗大,具明显的棱角。鼻骨窄,眶上嵴发达,后延与颞嵴相连直至人字嵴处。人字嵴发达,上枕骨自人字嵴处向后延伸拱出,不似东北鼢鼠呈截切状。门齿孔小,听泡低平。

中华鼢鼠上颌第3臼齿的后端多一个向后外方斜伸的小突起,外侧形成3个内陷角。第3下臼齿内侧第1内陷角较浅。其他特征同东北鼢鼠相似。

栖息环境

中华鼢鼠喜栖于土层深厚、土质松软的荒山缓坡、阶地及乔木林下缘的疏林灌丛、草原地、高山灌丛。选择地势低洼、土壤疏松湿润而且食物比较丰富的地段作为栖息位点。垂直分布可达 3800~3900米的高山草甸,高山灌丛较少。

生活习性

中华鼢鼠终年营地下生活,喜欢在地下挖掘成长而复杂的隧洞,在洞里居住和取食,很少到地面上来。它们掘洞掘得很快,善于用强大的前脚挖土,圆时用宽阔平扁的头将土压紧或将挖下的泥土推出洞外。在地面上形成一个个直径30cm,高约15~16厘米的小土丘,这是中华鼢鼠居住地的一种标志,可以根据这些小土丘来判断中华鼢鼠的所在。 中华鼢鼠的洞道相当复杂,就其洞道而言,有一条与地面平行、距地面8~15cm、洞径为7~10cm的主干道,沿主道两侧挖掘多条觅食洞道。比主干道更深一层的洞道称为常洞,一般距地面约20cm,是中华鼢鼠进行取食等活动的通道。洞道比较宽大,内有临时仓库。在常洞的下方,一般由1~2条向下直伸或斜伸的通道称为朝天洞,是来往与"老窝"的道路。"老窝"距地面150~300cm。一般雄性的较浅,雌性的较深。在老窝中,一般均无巢室、仓库及便所。巢室直径约15~29cm,巢深10~13cm,内径14~18cm。巢重297~608g。

中华鼢鼠

中华鼢鼠 中华鼢鼠不冬眠,昼夜活动,由于它终年营地下生活,掌握它的过冬规律十分困难,只能根据地面上痕迹和封洞的习性判断。一般每年由两次活动高峰,春季4~5月,觅食活动加强,到6~8月,天气炎热,活动减少。秋季9~10月作物成熟,开始盗运贮粮,活动又趋向频繁,出现第二次活动高峰。所以在春、秋两季地面上新土堆增多。冬季在老窝内贮粮,很少活动。据封洞和捕获时间分析,一天之内早晚活动最多。雨后更为活跃。

中华鼢鼠以植物地下茎和块根等为食。有时它们也钻出洞外找寻食物,但都是在天亮之前,它特别喜欢吃番薯、马铃薯、胡萝卜和豆类等。在它们的洞里常常贮存有大量的食物,如豆类、番薯、新鲜的苜蓿、飞蓬和其他草本植物。

分布范围

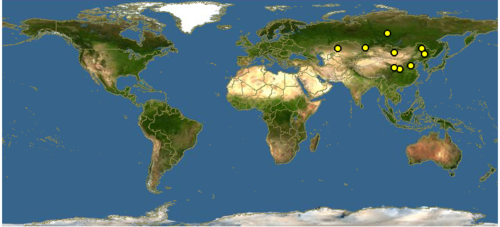

分布于中国、俄罗斯、蒙古等地。

中国分布在甘肃、青海、宁夏、陕西、山西、河北、内蒙古、四川、湖南等省区。

繁殖方式

中华鼢鼠春季4~5月进行交配,到6~8月交配结束,一年繁殖1~2次,每胎1~5只,个别的6只,以2~3只者居多。雄鼠3月中旬性器官尚未达到发育的程度,至3月下旬性器官发育达到最高峰,随着交配的开始,睾丸便下降。雌鼠繁殖期从4月上旬开始,延续到6月中旬,历时60天,而繁殖盛期从4月下旬到5月中旬,其繁殖期短而集中。妊娠期约为1个月。哺乳期从5月中旬开始,延续到8月上旬,其中哺乳期盛期在5月下旬至7月上旬。大量幼鼠独立生活在7月。

中华鼢鼠

中华鼢鼠 亚种分化

| 序号 | 中文名 | 学名 | 命名者及年代 |

|---|---|---|---|

| 1 | 中华鼢鼠指名亚种 | Myospalax fontanieri fontanieri | Milne-Edwards,1867 |

| 2 | 中华鼢鼠甘肃亚种 | Myospalax fontanieri cansus | -- |

种群现状

中华鼢鼠种群分布广泛,但对不同生境样区的调查,发现不同生境,鼢鼠土丘密度各有差异,多者在5000个左右,少者在200个以下甚至于零,即使在同一生境,不同的地段,鼢鼠栖息密度也相差悬殊,土丘数量之差可达几倍或几十倍之多。例如,在中国甘南州各牧场都有分布,但仅比较集中在尕海。

保护级别

未列入《世界自然保护联盟》(IUCN)濒危物种红色名录。

未列入《华盛顿公约》(CITES )。

为害特点

中华鼢鼠是农、牧业的主要害鼠,在农区,由于它们咬断作物根部,致使植物枯死,或者把整株的作物从地下拖 走,造成大片作物缺苗断垄。由于大量盗运贮粮,影响作物收获量。在牧区,破坏牧草,挖洞推出的土成堆,减少草场面积。由于洞道纵横交错,害造成表土流失,促进草场退化。

中华鼢鼠

中华鼢鼠 防治方法

- 铲击法。根据鼢鼠怕光、怕风而有堵洞的习性,可先切开它的洞口,并把洞道上面的表土铲薄,然后用铁锹对准洞道在洞口后方静候,当它来洞口试探或堵洞时,立即猛力切下;也可用脚猛踩洞道以切断回路,即可捕获。

- 水灌法。在水源丰富的地区,当用水浇灌农田或牧场之前,切开洞口,将水引进,可淹死大量鼢鼠。

- 弓箭法。这是西北、华北地区普遍使用的一种方法。此法可分塌架、塌弓两种,其原理基本相同。

- 踩铗捕打法。通常用2号弓形踩铗,具体做法是先找到洞道,切开洞口,用小铁锹挖一略低于洞道但大小和踩铗相似的小坑,然后置放睬铗,并在踏板上撒上少量松土,用草皮将洞口封盖,并用潮湿的松土撒在草皮上轻轻压紧即可。

- 磷化锌毒杀法。春季饵料以青裸、马铃薯、大葱为好,秋季可选择马铃薯、白菜、蕨麻和莞根。饵料可切成小块,按6%的比例配制。

- 氟乙酰胺毒杀法。