东北鼢鼠

东北鼢鼠(学名:Myospalax psilurus),别称地羊、瞎老鼠、盲鼠、瞎摸鼠子、华北鼢鼠、地排子。东北鼢鼠体型圆粗,颈、胸、腰无明显区别。头吻宽扁,利于掘推土壤,背毛黄褐色,毛尖铁锈红色,毛基深灰色。

东北鼢鼠常年栖居于地下生活,听觉特别灵敏,食性杂,不冬眠。栖息于温带、寒温带季风区土质松软的平原开阔地区。每年繁殖1~2次,每次产仔2~4只,最多可产8只。分布在中国、蒙古、俄罗斯联邦。

东北鼢鼠已列入《世界自然保护联盟》(IUCN) 2008年濒危物种红色名录。

(概述图来源: )

- 中文名称 东北鼢鼠

- 拉丁学名 Myospalax psilurus

- 别称 地羊、瞎老鼠、盲鼠、瞎摸鼠子、华北鼢鼠、地排子

- 界 动物界

- 门 脊索动物门

形态特征

东北鼢鼠体型圆粗,颈、胸、腰无明显区别。头吻宽扁,利于掘推土壤。耳小隐于被毛之下,眼小正常,尾细短,前脚掌宽大,前指爪长明显大于指长。爪呈镰刀状,适于打洞和住洞穴内行走。乳头4对,胸、腹部各两对。

东北鼢鼠背毛黄褐色,毛尖铁锈红色,毛基深灰色。体侧毛色渐淡,腹部淡灰色,吻鼻部与面部色浅,额顶常有一块大小形状不定的白斑,但有时不明显。

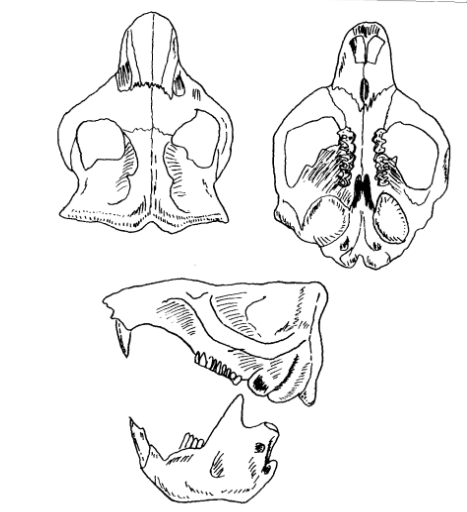

东北鼢鼠头骨扁平,前窄后宽。骨质坚硬,骨块间相接紧密。鼻骨宽平,前端1/3显著扩大,后2/3部分平行。额骨前伸入两鼻骨之间。颧弓发达、扩张。人字嵴发达,头骨后端沿此嵴向下呈截切,向内缩,头骨最后端为人字嵴处。上枕骨发达。腭骨长,其中部有一明显的纵棱。听泡扁平,下颌骨粗大。

东北鼢鼠上门齿强大。第1上臼齿大,内外侧各2个内陷角,交错排列;第2、3上臼齿较小,内侧仅有一个内陷角,外侧有2个内陷角。下颌第1臼齿内侧3个内陷角,但有时第1个不明显,外侧2个内陷角。第3下臼齿外侧仅有1个内陷角,内侧有2个内陷角,但第2个内陷角极浅。

栖息环境

东北鼢鼠栖息于温带、寒温带季风区土质松软的平原开阔地区,选择农田、田间荒林、河滩、林间窄地等处作为栖息位点。

生活习性

东北鼢鼠不冬眠,冬季深居于洞内,除取食外不甚活动,有时也到地面上觅食、寻偶。季节活动明显,当春季土地尚未全部解冻前即开始活动,5、6月份繁殖活动频繁,9、10月份主要是采食和储粮的活动。一天之内又以早、晚活动最盛。小雨及阴天全天都能活动。该鼠有怕光、怕风的习性,见风就堵洞。一般除了繁殖季节外均独居。

东北鼢鼠常年栖居于地下生活,听觉特别灵敏,很难捕捉。地下洞道长达数十米,面积可达100多平方米,大致可分为通道洞、储粮洞、粪便洞、居住洞、朝天洞。鼠打洞时,每隔一段即将洞内挖出的余土堆成许多小土丘。根据新堆的去向,可辨认其洞道的去向。洞道构造复杂,无显著洞口,内部分支极多。洞道直径5~6cm,居住洞与储粮洞距地面约100cm。觅食道深仅15cm。居住洞长约50cm,宽20cm,高15.5cm。居住洞用草筑成,附近有粪便洞。洞道不同地点、不同性别、不同季节构造不同,雌雄分居,雌性洞道较雄性复杂。秋、冬季洞道较春、夏季洞道复杂,农田洞道与草原等区域的洞道不同。其余习性与中华鼢鼠略同。

东北鼢鼠食性杂,食物主要以植物的地下部分,亦食植物的茎叶和地下害虫,尤其喜食块根、块茎及植物的种子。

分布范围

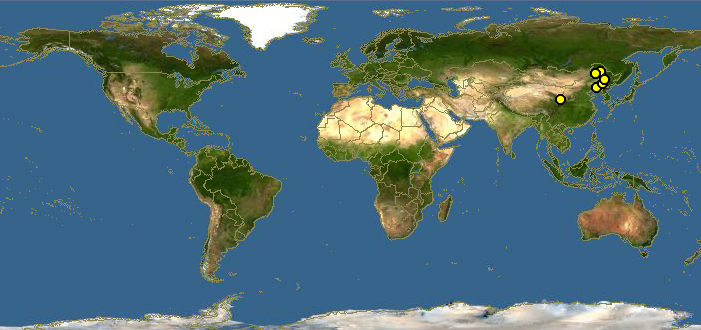

分布于中国、蒙古、俄罗斯联邦。

中国分布在河北、山东、内蒙古、辽宁、吉林和黑龙江等地。

繁殖方式

东北鼢鼠繁殖期主要在4~6月。每年繁殖1~2次,每次产仔2~4只,最多可产8只。幼鼠大多在出生2个月后与母鼠分居,7月份即可离巢独立活动。

亚种分化

东北鼢鼠的分类地位一直存有争论。首先是拉克斯曼(Laxman)于1773年定名西伯利亚的鼢鼠为阿尔泰鼢鼠(myospalax)。过了一百年,米尔恩一爱德华兹(Milne-Edward)于1874年依据北京南部标本命名了psilurus,即东北鼢鼠。艾伦(G.Allen,1940)指出,东北鼢鼠(psilurus)第1上臼齿内侧有2个内凹角与阿尔泰鼢鼠(myospalax)接近,而定为阿尔泰鼢鼠的一个亚种。俄罗斯的库兹特斯夫(Kuznetsov,1965)和英国科伯特(Corbet,1978)同意艾伦提出的观点。中国国外以及国内许多学者则承认东北鼢鼠的地位,如俄罗斯的奥格涅夫(Ognev,1947)、英国的埃勒曼等(Ellermanetc,1951)、中国的马逸清等(1986)、肖增祜等(1988)。科伯特(Corbet,1992)又将阿尔泰鼢鼠和东北鼢鼠分开。由于阿尔泰鼢鼠分布于西伯利亚的巴尔瑙尔,与中国新疆阿尔泰地区接近,但在中国新疆地区一直未采到标本,不能对比。

鉴于以上原因,仍保留东北鼢鼠地位,即该种尚无亚种分化。

种群现状

种群分布不零散。在其分布区的北部和东北部(俄罗斯远东地区)非常罕见,其他地方信息不足。东北鼢鼠种群数量趋于稳定。

该种种群受到主要的威胁是农垦导致了其自然栖息地的破坏。

保护级别

列入《世界自然保护联盟》(IUCN) 2008年濒危物种红色名录ver 3.1--无危(LC)。

为害特点

主要危害甘薯、花生、马铃薯、胡萝卜、小麦、玉米等。对草原植被亦有一定为害,特别在刈割草场,形如满天星的土丘对刈割机械损坏严重,是牧业生产的大敌。鼢鼠的挖掘活动对水利设施、渠港亦有一定的危害,甚至黄河岸边的村庄曾发生多起因该鼠挖掘致民房倒塌的事故。

治理策略

- 人工捕捉或放养蛇、猫等动物。

- 药物诱杀。在老鼠出没的洞口行道投放毒饵诱杀。①敌鼠钠盐0.05%饵料:即每100公斤谷物拌入事先溶解的敌鼠钠盐50克,翻拌均匀。②杀鼠迷0.04%饵料:即每100公斤谷物拌入事先溶解的杀鼠迷40克。

东北鼢鼠

东北鼢鼠