上海绒绣

上海绒绣,上海市浦东新区民间传统美术,国家级非物质文化遗产之一。

绒绣又叫"绒线绣"或"毛绒绣花",是用彩色羊毛绒线在特制网眼麻布上进行刺绣的一种手工技艺。它起源于西欧,19世纪末传入中国,20世纪初传入上海。 上海绒绣引进之初的产品与欧洲一样,多用作手提包、拖鞋、靠垫等日用品的装饰面料,纹样以花卉图案为主,配色亦比较简单。上海绒绣使用的针法主要有呈斜点状的打点绣、十字针、扒针、掺针、拉毛以及乱针等,可视画面物象表现的需要灵活配置选用进行再创造,有着工艺精细、针法多变、厚实缜密、层次清晰、色彩丰富、形象逼真的特点。

2011年5月23日,上海绒绣经中华人民共和国国务院批准列入第三批国家级非物质文化遗产名录,遗产编号为Ⅶ-103。 2018年5月15日,上海绒绣入选第一批国家传统工艺振兴目录。

- 中文名称 上海绒绣

- 批准时间 2011年5月23日

- 非遗级别 国家级

- 遗产编号 Ⅶ-103

- 遗产类型 传统美术

历史渊源

绒绣原流行于欧洲。14世纪,德国农民的服装和壁毯上,有根据织物经纬线排列,计算针数绣成的图案。它的原料和工艺与绒绣已十分相似。

16世纪,欧洲出现一种专作刺绣底子的麻布,在底子上用绒线逐针绣满,便成了绒绣。绣品可用作壁挂、靠垫、椅垫等。

17-19世纪,绒绣在英国盛行。维多利亚时期(Victoria,1837-1901),一位柏林的印刷商人和他的妻子,在英国设计了一种在小方格纸上绘成的彩色图案,制作者可按照图稿数格在网眼布上绣制,技艺简便。当时多用德国美利奴羊的羊毛制成绒线进行绣制,因此人们把绒绣称为柏林绒绣。

20世纪初,英国传教士在烟台开设仁德洋行;英美商人在上海开设谦礼洋行、谦泰洋行,组织绒绣来料加工,绒绣由此传入中国。当时的产品是拖鞋和手提包等日用品上的装饰面料,用色比较简单。

20世纪30年代末,上海绒绣艺术家刘佩珍等刘氏五姐妹率先用绒绣制作人物肖像。

20世纪50年代初,上海绒绣艺术家高婉玉对绒绣的配色等工艺进行了改革,丰富了绒绣艺术的表现力。

文化特征

上海绒绣艺术品以其形象逼真,色彩浓郁,层次清晰,立体感强的"海派"艺术风格而独树一帜。其特点是:

(1)借鉴中国传统刺绣工艺,以多变的针法和拼接工艺,劈线,拼色工艺丰富了上海绒绣的艺术语言;

(2)经过艺术再创作,巧妙地将形,色,神,光相融合,使绒绣作品达到了忠实原作,胜于原作的艺术效果;

(3)经过特殊处理的绒绣艺术品防霉、防蛀,不仅延长了作品的寿命而且增强了艺术感染力;

(4)在色彩技法上,从原来简单的色彩改进为自行染色,并吸收了刺绣技法的长处,由单色绣改进为拼色绣、彩锦绣、接色绣等技法,画面无反光,风格庄重,非常适宜制成领袖名人肖像。并作为国家级的礼品,或纪念堂、展览厅、宾馆内的陈设品。

制作工序

上海绒绣制作主要有三道工序:

①放样。用打格子的方法将原稿放大在麻布底子上。

②染色配线。根据原稿画面色彩,按照色调、色相、色差的区别染出所需颜色的绒线。

③绣制。一般先绣出轮廓,再绣各色彩块面,最后进行细部刻画。

绒绣基本针法是呈斜点形的打点绣。此外,根据画面需要可采用乱针、十字针、扒针、掺针、拉毛等针法。

题材作品

上海绒绣主要分为欣赏品和日用品两大类。

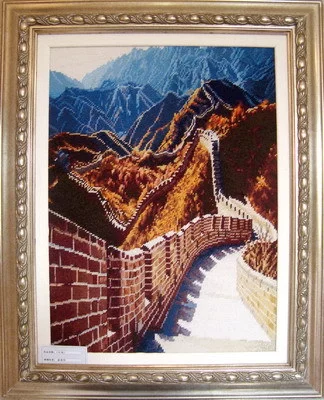

①欣赏品:一般画面较大,多数复制名画、人物和风景照片。用线颜色往往达数百种,特别强调色阶、色相的过渡,并注重人物神态的刻画。作品常作为大型建筑的室内装饰。代表作有《高尔基》《莫斯科大学》《攻打冬宫》等。

②日用品:一般为小件物品如靠垫、沙发套、桌几套、眼镜套、粉盒、提包等。大多绣制花卉图案,用线颜色较简单。由于绒线的质地比丝线、棉线厚实,有毛茸感,因而使绒绣的画面具有沉着、庄重的风格和艺术表现力。

传承保护

传承价值

上海绒绣表现题材广泛。上海绒绣的表现对象既有油画、国画,也有摄影作品,写实绘画、抽象绘画,人物肖像、动物、风景、花草图案都可以成为绒绣蓝本。上海绒绣擅长表现名山大川、古典建筑、文化古迹、城市景观、民俗风情,也可根据个性化创作图稿,绣制别具一格的艺术欣赏品。

其远观色彩浓郁,层次清晰,立体感强;近赏色彩丰富有变化,层次复杂而分明。整个画面由多种色彩交融汇合,通过人们视觉感官的反映,形成独特的复色艺术效果。

其不反光,视觉效果柔和,质感厚实稳重、富丽高贵,无论观赏者从正面还是侧面观赏作品,都有良好的视觉效果。从画稿到绒绣并非是被动地效仿和临摹,而是一个再创作过程,它既要符合原作的精神,又要表达出绣制者的理解和个性。不同题材、尺幅的绒绣作品可适用于各种类型楼、堂、馆、厅、室的陈列布置,其艺术效果是其他画种难以比拟的。

传承人物

唐明敏,女,汉族,1958年2月生,第四批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,代表项目:上海绒绣。

李蔷,女,汉族,第五批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,代表项目:上海绒绣。

保护措施

2012年7月19日,上海洋泾绒绣的保护传承基地(传习所)正式启用。

2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,上海黎辉绒绣文化发展有限公司获得"上海绒绣"保护单位资格。

社会影响

重要展览

2019年7月4日,由布鲁塞尔中国文化中心、上海工艺美术博物馆和上海市对外文化交流协会共同主办的《"绣"里乾坤·上海绒绣欧洲交流展》在布鲁塞尔中国文化中心举行。

2019年12月1日,"天工开物"2019全国工艺美术暨非物质文化遗产精品邀请展在上海市奉贤区博物馆开幕,上海绒绣作品参与展出。