计算机通信网,IT术语,是指将若干台具有独立功能的计算机通过通信设备及传输媒体互连起来,在通信软体的支持下,实现计算机间的信息传输与交换的系统,称之为计算机通信网。

基本介绍

- 中文名:计算机通信网

- 外文名:computer communication network

- 领域:通信与计算机两个

- 主要任务:数据传输、提供资源共享

- 开始时间:1954年

计算机通信网简介

基本概念

计算机通信网涉及通信与计算机两个领域,计算机与通信的结合是计算机通信网产生的主要条件。一方面,通信网路为计算机之间的数据传送和交换提供了必要手段;另一方面,计算机技术的发展渗透到通信技术中,又提高了通信网的各种功能。当然,这两个方面的进展离不开人类在微电子技术上的辉煌成就。 计算机通信网

计算机通信网

计算机通信网

计算机通信网随着人类社会的不断进步、经济的迅猛发展以及计算机的广泛套用,人们对信息的要求越来越强烈,为了更有效、更可靠地传递、处理信息,计算机通信网应运而生。因此我们也有必要理解计算机通信网的概念及发展过程,计算机通信网的组成、主要任务,计算机通信网的分类和计算机通信网的主要涉及问题。

主要任务

计算机通信网的任务归纳起来一般有以下几点: 计算机通信网

计算机通信网

计算机通信网

计算机通信网1.数据传输。既提供网路用户间,各个处理器间以及用户与处理器间的通信,这是计算机通信的基本功能。

2.提供资源共享。包括计算机资源共享以及通信资源共享。计算机资源主要指的是计算机的硬体、软体和数据资源。资源共享功能使得网路用户可以克服地理位置的差异性,共享网路中的计算机资源。以达到提高硬体,软体的利用率以及充分利用信息资源的目的。

3.提高系统的可靠性。计算机通信网可以通过检错,重发以及多重链路等手段来提高网路的可靠性。

4.能进行分散式处理。分散式计算机通信网路可以将原本集中于一个大型计算机的许多处理功能分散到不同的计算机上进行分布处理。一方面可以减轻价格昂贵的主处理器的负担,使主机和链路的成本减低;另一方面,分布处理也可以提高网路的可靠性。

5.对分散对象提供实时集中控制与管理功能,在某些场合下,要求对地理上分散的系统提供几种控制,另外计算机通信网还可以对整个网路进行集中管理以及集中对网路资源进行分配。

6.节省硬体、软体设备开销。对不同类型的设备及软体提供兼容,可以充分发挥这些硬体、软体的作用。

基本要求

【对计算机通信网的基本要求】在进行计算机通信网的拓扑设计时,要求如下: 计算机通信网

计算机通信网

计算机通信网

计算机通信网1.连通性。所谓连通性是网内任意两个用户可以互通信息。有两个因素可以会影响连通性:一是如果网路设备容量有限,业务量超过容量时就会出现设备全部被占而不能连通的情况;二是网路设备出现故障无法连通的情况。前者属于容量与业务量的矛盾,要合理解决。后者属于可靠性,这是另一个基本要求。

2.可靠性。可靠性是指通信网的信道和设备不易出现故障,即使某些设备或信道出现故障时,有备用设备和信道可以利用或迂迴。

3.快速通信。计算机通信网大多採用分组交换。分组在交换机中要排队等待,交换机要对分组处理,这需要时间,另外,分组在传输的过程中也有传输时延等。总之,分组在计算机通信网中的传输和交换时,有一定的时延,我们希望这些时延儘量小,以保证快速通信。

4.高质量。高质量是指网中所传信息的信噪比大、误码率低。

5.灵活性。计算机通信网的建设投资极大,通常是根据需要逐步投资扩建的。因此计算机通信网应具有新用户进网,提供新业务、与其他网联网和不断扩容的灵活性。

6.经济合理性。在计算机通信网的设计中要综合考虑可靠性及经济性指标,以求达到一个合理标準。

拓扑设计

【网路拓扑设计的基本概念】

网路拓扑设计的概念以及必要性:网路拓扑设计问题是指:在给定各个交换节点和终端位置的情况下,通过选择合适的通路,併合理的分配线路的容量和流量,以保证一定的可靠性,时延及吞吐量,同时使整个网路的成本最低。可见,在网路拓扑设计中经常遇到的问题是可靠性、时延、吞吐量和费用。网路拓扑设计是建设计算机通信网路的第一步,也是实现各种网路协定的基础。网路拓扑设计的好坏对整个网路的性能和经济性都有重大影响。如路由选择、信息流量控制以及其他的一些设计问题都在相当程度上有赖于网路的拓扑设计。网路节点的位置、链路的连线方式以及链路容量直接决定了信息通过网路的传输时间。网路节点间的链路数量、路径的不同等影响着网路的联考型。

网路拓扑设计的方法: 由于计算机通信网路的拓扑十分複杂,要直接对整个网路的拓扑进行设计,以得出最佳是十分困难的。目前一般採用的方法是将整个网路划分为若干个相对独立的子网,然后用近似的方法,对简化了的子网进行拓扑设计、最佳化求解。

形成发展

计算机通信网的发展主要经历了以下几个阶段: 计算机通信网

计算机通信网

计算机通信网

计算机通信网第一代

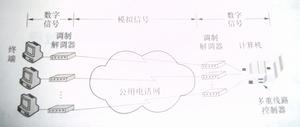

第一代计算机通信网是面向终端的计算机通信网。 计算机与通信的结合是在1954年。人们将远程终端通过电话线路与计算机相连,以实现相互传递数据信息。由于当初计算机是成批处理信息而设计的,所以为了实现计算机与远程终端的通信,在计算机上需增加一个接口,即线路控制器。线路控制器的主要功能是串、并变换以及简单的差错控制。早期的线路控制器只能和一条通信线路相连,随着远程终端数量的增多,为了避免一台计算机使用多个线路控制器,在20世纪60年代初期,出现了多重线路控制器,它可以和许多个远程终端相连线。

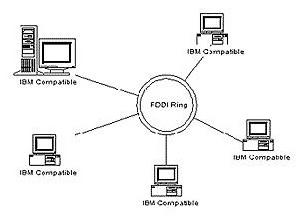

右图中数据机的作用是把计算机或终端产生的数位讯号变换成可以在电话线路上传输的模拟信号以及完成相反的变换。图中所示的在线上系统称为面向终端的计算机通信网,即第一代计算机通信网。这种面向终端的计算机通信网的网路结构是以单个主机为中心的星形网,如右图:在这种结构中,各个终端通过通信线路共享主机硬体和软体资源。

第二代

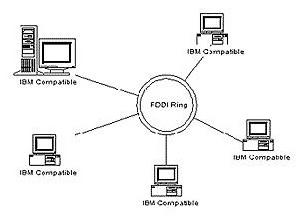

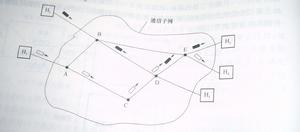

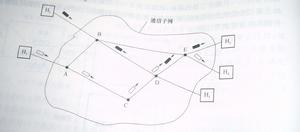

第二代计算机通信网是以通信子网为中心的计算机通信网。这里所谓的通信子网就是分组交换。传统的电路交换技术不适合计算机数据的传输,计算机通信网採用的交换方式大都是分组交换。分组交换:是为了适应计算机通信网的要求而发展起来的。

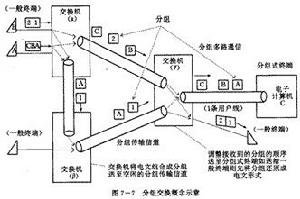

分组交换是一种存储-转发交换方式,即将到达交换机的数据先送到存储器暂时存储和处理,等到相应的输出电路有空闲时再送出。分组交换方式的原理如右图:分组交换的示意图中交换节点ABCDE以及连线这些节点的链路AB AC BD BE CD DE 等组成了分组交换网,即称为通信子网。图中通信子网以外的H1--H5 都是一些独立的并且可以进行通信的计算机,即主机。这些主机和终端构成了用户资源子网。用户不仅共享通信子网的资源,而且还可以共享用户资源子网的硬体和软体资源。 计算机通信网

计算机通信网

计算机通信网

计算机通信网分组交换以分组为单位进行交换和传输。由于分组平均长度固定且具有统一的格式,便于在交换机中存储和处理。数据分组进入交换机后只在主存储器中停留很短时间进行排队和处理,一旦确定了新的路由,就输出到下一个交换机或者用户终端。可见分组交换的主要任务是负责分组存储、转发以及选择合适的路由,另外,分组交换机还具备差错控制和流量控制等功能。分组交换具有线路利用率高、可靠性好、不同类型的终端可以互相通信的优点,所以计算机通信网採用分组交换。当然,分组交换也有一些缺点:一是传输时延较大;二是各个分组必须携带的控制信息使得分组的开销较大;再就是分组交换技术实现複杂。

这种以通信子网为中心的计算机通信网称为第二代计算机通信网,这种计算机通信网比第一代的面向终端的计算机通信网的功能扩大了许多。最早的分组交换网是美国的分组交换网ARPANET,它是1969年12月投入运行的。此后几年里,分组交换网在世界各地迅速发展起来,其中的原因除了分组交换的优点外,还有一个不可忽略的因素,那就是分组交换网的经济性好。分组交换网中信息以分组为单位在交换机中存储和处理,不要求交换机具有很大的容量,降低了网内设备的费用;对线路的动态统计时分复用大大降低了用户的通信费用;分组交换网通过网路控制和管理中心多网内设备实行比较集中的控制和维护管理,节省了维护管理费用。 计算机通信网

计算机通信网

计算机通信网

计算机通信网第三代

第三代计算机通信网是体系结构标準化的计算机通信网。

计算机通信网是个非常複杂的系统,计算机之间互相通信涉及许多複杂的技术问题,为了设计这样一个複杂的系统,早在最初的ARPANET的设计时就提出了分层的方法。所谓分层就是将完成计算机通信全过程的所有功能划分成若干个层,每一层对应一些独立的功能。这样,就可以将庞大的複杂的问题转化为若干个较小的局部问题,而这些较小的局部问题就比较容易研究和处理。

1974年美国IBM公司公布了它研製的系统网路体系结构。不久,各种不同的网路体系结构相继出现。体系结构出现后,对同一体系结构的网路设备互联非常容易,但对于不同体系结构的网路设备却很难实现互联,然而社会的发展要求不同体系结构的计算机都能互联。以满足不同体系结构的用户互相交换信息的需求。为此,国际标準化组织于1977年成立了专门机构研究该问题。在研究分析了现在的各种网路体系结构后,不久,该机构就提出了着名的开放系统互连参考模型,只是一个能使各种计算机在世界範围内互连成网的标準框架。从此,计算机通信网走上了标準化的轨道。我们把体系结构标準化的计算机通信网称为第三代计算机通信网。

第四代

随着全球範围内计算机通信需求的日益增长,20世纪80年代末期美国开始发展Internet,而进入20世纪90年代计算机网路已经称为Internet时代。

Internet的概念:Internet是全球最大的,开放的,由众多网路互连而成的计算机网际网路,或者说是网路的网路。网际网路意味着全世界採用统一的网路互连协定,即採用TCP/IP协定的计算机都能互相通信,所以说,Internet是基于TCP/IP协定的网间网。

Internet的发展:Internet的发展大致经历了3个阶段。 计算机通信网

计算机通信网

计算机通信网

计算机通信网1.Internet发展的第一阶段是从单个的分组交换网ARPANET 向网际网路发展的过程。1969年美国国防部创建了ARPANET网,它是一个单个的分组交换网,但随后其规模一直增长很快,而且人们逐渐认识到了网路互连的重要性,并开始研究网路互联技术。1983年TCP/IP协定称为ARPANET的标準协定,在ARPANET的基础上,採用网路互联技术和TCP/IP协定,1983--1984年便形成了Internet。

计算机通信网 3级结构的Internet

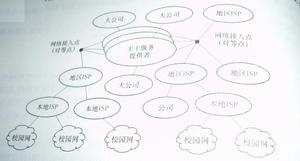

2.Internet发展的第二阶段是由美国国家科学基金会在1986年建成了3级结构的Internet,称为国家科学基金网。整个网路分为主干网、地区网和校园网。如左图所示。

计算机通信网

3.Internet发展的第三阶段从1993年开始,若干个商用的网际网路主干网逐渐代替了美国政府资助的NSFNET,这种主干网是由网际网路服务提供者经营的,所以也叫服务提供者网路。如左图: 显示了Internet一般可以分为一下5个接入级。网路接入点(NAP),国家主干网(主干ISP),地区ISP,本地ISP,校园网、企业网或者PC机上网用户。

组成部分

计算机通信网由一系列计算机的终端、具有信息处理与交换功能的节点以及节点间的传输线路组成。从逻辑功能上可以将计算机通信网分为两大部分,即用户资源子网和通信子网。 计算机通信网

计算机通信网

计算机通信网

计算机通信网用户资源子网

【用户资源子网】用户资源子网由主机、终端及终端控制器等组成,负责全网的数据处理业务,向网路用户提供各种网路资源与网路服务。主机:主机可以是大型机、中型机、小型机、工作站或微机。主机是用户资源子网的主要组成单元,它通过一条高速通信线路与通信子网的某一节点相连。主机主要负责数据处理,为各个终端用户访问网路其他主机设备、共享资源提供服务。普通用户终端可以通过主机入网。

终端和终端控制器:终端可以是简单的输入、输出终端,也可以是带有微处理机的智慧型终端。智慧型终端除具有输入、输出信息的功能外,本身还具有存储与处理信息的能力。终端可以通过主机连入网内,也可以通过终端控制器等连入网内。终端控制器为一组终端提供控制,从而减少了对这些终端的功能要求,因此也就减少了终端的成本。终端控制器提供的功能包括对有关链路的控制以及各级终端提供网路协定接口。 计算机通信网

计算机通信网

计算机通信网

计算机通信网通信子网

【通信子网】通信子网是由网路节点(即交换机)及连线它们的传输链路组成,负责主机或终端之间的数据信息传输与交换。网路节点:计算机通信网的网路节点一般由小型机或微型机配置通信控制硬体和软体组成。网路节点具有双重作用,它一方面作为与用户资源子网的主机、终端的接口节点,将主机的终端连入网内,提供诸如信息的接收和传送以及信息传输状态的监视等功能;另一方面它又作为通信子网中的分组储存-转发节点,完成分组的接收、检验、储存和转发功能,实现源主机的信息準确的传送到目的主机的作用。

传输链路:传输链路是指用于传输数据的通信信道,这些链路的容量可以从几十比特每秒到几百兆比特每秒,甚至更高。传输链路可以是双绞线、同轴电缆、光纤、微波以及卫星通信信道等。为了提供更宽的宽频或为了提高网路的可靠性,有时可在一对相邻节点间使用多条链路。

相关图书

基本资料

作者:王晓军 主编

ISBN:10位[7040131714]13位[9787040131710]

出版社:高等教育出版社出版日期:2005-4-1

定价:¥18.20元

内容提要

本教材是根据计算机专业和通信专业的教学要求编写而成的。编者根据多年计算机网路教学的实践经验,注意理论与实践相结合,既强调协定的重要性,同时突出计算机网路技术的实用性。注重从基本概念、基本原理和基本技能等方面培养学生。

全书共分7章,在介绍计算机通信网路和数据通信的基本概念的基础上,分析了计算机通信网路的体系结构与协定标準;从实用的角度出发,着重说明了常用的计算机通信网路协定,其中包括区域网路、广域网和Internet;对网路互联技术、网路互联设备和方式以及网路安全问题进行了详细的讨论。

编辑推荐

为帮助学生对教学内容的学习与理解,本书每章开始给出学习指导及学习要求,最后有小结并附有习题。

本教材文字简明,内容循序渐进,通俗易懂,适于作高职高专相关专业计算机网路课程的教材,也可作为其他专科学生的教材;并可用做计算机网路培训或自学者的参考书。

图书目录

第一章计算机通信网概述

1.1计算机通信网的定义

1.2计算机通信网的产生与发展

1.2.1第一代计算机通信网——在线上系统

1.2.2第二代计算机通信网——多机系统

1.2.3第三代计算机通信网——标準化的计算机网路

1.2.4网际网路——多网路系统

1.3计算机通信网的功能

1.4计算机通信网的组成

1.4.1网路硬体

1.4.2网路软体

1.5计算机通信网的分类

1.5.1按网路覆盖的地理範围分类

1.5.2按网路运营方式分类

1.5.3按网路拓扑结构分类

1.5.4按网路控制方式分类

小结

习题

第二章数据通信基础

2.1概述

2.1.1数据与数据通信

2.1.2数据通信系统的构成

2.1.3数据通信系统的主要性能指标

2.1.4数据传输方式

2.2数据信号传输的基本概念

2.2.1数据信号及其特性描述

2.2.2传输信道及数据信号传输的基本方法

2.2.3基带传输及数据传输的基本理论

2.2.4频带传输及3种基本调製方式

2.2.5数据信号的数字传输

2.3差措控制技术

2.3.1差错控制的基本概念及差错控制方式

2.3.2简单的差错控制编码

2.4数据交换

2.4.1概述

2.4.2电路交换方式

2.4.3报文交换方式

2.4.4分组交换方式

小结

习题

第三章计算机网路协定的体系结构

3.1网路体系结构概述

3.1.1网路中计算机系统通信的基本要求

3.1.2网路体系结构的概念

3.1.3开放系统互连参考模型的制定

3.2OSI-RM的基本概念

3.2.1服务与协定

3.2.2数据单元

3.2.3服务原语

3.2.4服务类型

3.3OSI各层协定概述

3.3.1物理层

3.3.2数据链路层

3.3.3网路层

3.3.4运输层

3.3.5会话层

3.3.6表示层

3.3.7套用层

小结

习题

第四章区域网路

第五章广域网

第六章网路互联技术

第七章Internet

参考文献