《无题·万家墨面没蒿莱》是现代文学家鲁迅于1934年创作的一首七言绝句。作者通过描写抗日战争时期人民民众的苦难生活,表达了作者对于抗战胜利的嚮往之情。全诗哲理深刻,发人深思。

基本介绍

- 作品名称:无题·万家墨面没蒿莱

- 创作年代:1934年

- 作品出处:《鲁迅全集》

- 文学体裁:七言绝句

- 作者:鲁迅

作品原文

无题

万家墨面没蒿莱1,敢有歌吟动地哀2。

心事浩茫连广宇3,于无声处听惊雷4。

注释译文

词句注释

- 万家:指中国广大人民民众。墨面:《释名·释书契》:“墨,晦也。”墨面即面容憔悴瘦黑,气色晦暗。《孟子·滕文公》:“君薨,听于冢宰,欧粥,面深墨。”指有丧事的人吃不下饭,悲痛得又瘦又黑。没(mò):沉没。《说文》:“没,沉也。”蒿莱(hāo lái):泛指野草。

- 敢:岂敢之省语。《仪礼·燕礼》:“君无所辱,赐于臣,臣敢辞?”动地哀:李商隐《瑶池》诗:“瑶池阿母绮窗开,《黄竹》歌声动地哀。”相传周穆王在大风雪中作《黄竹歌》来哀悼百姓的冻饿。

- 浩茫:广大之状,指想得广远。广宇:广大地域。

- 无声:《庄子·天地》:“视乎冥冥,听乎无声。冥冥之中,独见晓焉;无声之中,独闻和焉。”由于心事连着广阔的天地之间,故能从无声中听到人民革命的怒吼声。

白话译文

黎民百姓们像黑瘦的囚徒,流离失所于荒野,哪还敢有慷慨悲歌,引发动地的哀声。

我心里想的事很多、很远,连通着广大国土上的人民,从表面沉寂中,听到革命春雷的萌动。

创作背景

据《鲁迅日记》1934年5月30日:“午后为新居格君书一幅云:‘万家墨面没蒿莱……。”’收入《集外集拾遗》。新居格是日本评论家。

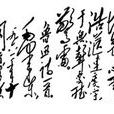

毛泽东主席于1961年10月7日接见以黑田寿男为首的日中友协代表团时,亲笔书写了这首诗,交给黑田。毛泽东说:“这一首诗,是鲁迅在中国黎明前最黑暗的年代里写的。”“中国革命经过无数次的曲折,胜利、失败、再胜利、再失败,最后的胜利属人民。日本人民是有希望的。”新居格生前珍藏本诗手迹,他病故后,手稿由其夫人保存。1976年10月19日,鲁迅逝世40周年,曾在日本仙台等地举办《中华人民共和国鲁迅展览》,新居格夫人将手稿交给展览会展出。黑田寿男在展出时说:“鲁迅这首诗给我们以希望和光明。……我们总有一天可以听到惊雷的轰鸣。”

鲁迅写这首诗时,国民党发动的第五次反革命“围剿”已经进行半年多。毛泽东在总结这一时期的特点时指出:“这时有两种反革命的‘围剿’:军事‘围剿’和文化‘围剿”。……而作为这两种‘围剿’之共同结果的东西,则是全国人民的觉悟。”而鲁迅这首诗,正恰当的反映了毛泽东所说的这句话。

作品鉴赏

整体赏析

首句“万家墨面没蒿莱”,用悲愤感人的笔触,描写中国人民的苦难生活。国民党的统治和日本的侵略,使无数城乡化为废墟,千家万户流离失所。“万家”言受害者之多,“墨面”状悲苦的形象;“蒿莱”形容破败荒凉的社会环境。一个“没”字,融形象与环境为一体,活画出广大人民饑寒交迫,蓬头垢面,辗转荒野,出没蔓草之中的悲惨生活画面。诗人对人民命运的深切关怀渗透于字里行间。

“敢有歌吟动地哀”,深入一层写人民精神上的哀痛和怨愤。诗言志,歌咏言,“故哀乐之心感,而歌吟之声发。”人民受深重的阶级压迫和民族压迫,必然要唱出震天动地的哀歌。但在那样的年代,却因横遭当局压抑而钳口结舌,哑了声音。一个“敢”字领出全句,又以反诘的语气抑住下文,把人民这种欲吐不能,只有把仇恨积压在心底的愤激感情,表达得十分含蓄,深沉,有力。这悲愤的诗句,燃烧着被压迫人民对反动派的深仇大恨。

前两句诗,以高度的艺术概括力,勾画出一幅二十世纪三十年代前期灾难深重而又默默无言的旧中国的悲凉图景,揭示了中国人民同帝国主义和国民党统治者的尖锐矛盾,为全诗高潮的涌起作了铺垫。

诗的第三句“心事浩茫连广字”,笔锋一转,从状写社会现实转入直抒胸怀。诗人“心事”万千,思连“广宇”,充分显示他和人民心心相印,同革命息息相通的博大胸襟;也包含着他对时局发展和革命形势的探索,对中国革命前途的殷切期待。

结句“于无声处听惊雷”,激情奔涌,雄健有力。诗人对时局发展作出马克思主义的响亮回答。“无声”与“惊雷”,辩证地写出局势的对立统一。“无声”是表面的沉默,它準确地概括了局势的一个方面——压迫越来越深,黑暗越来越浓,但郁结着人民仇恨的沉默,如同地下奔突的地火,终究要爆发出来。“惊雷”象徵人民革命的风暴,抗击日本侵略的怒吼,它形象地揭示了局势的另一方面——“新的民族革命高潮的到来,中国处在新的全国大革命的前夜”。

名家点评

重庆工商大学教授步大唐:此诗中充分反映了鲁迅对国家民族遭到深重灾难的悲愤之情,揭露了国民党反动派压制进步舆论、扼杀进步文艺的罪行,表达他对人民胜利必将来临的信心。结句“于无声处听惊雷”,是一句充满哲理的名言,也是出手不凡的艺术佳句。作者在前几句极写“无声”铺垫之后,创造“惊雷”飞来的意境,似在情理之外,却在情理之中,发人深思。

作者简介

鲁迅(1881~1936),中国现代文学的奠基者。原名周树人,字豫山、豫亭,后改名为豫才,浙江绍兴人。1918年5月,首次以“鲁迅”作笔名,发表了中国文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。他的着作以小说、杂文为主,代表作有:小说集《吶喊》、《彷徨》、《故事新编》;散文集《朝花夕拾》;文学论着《中国小说史略》;散文诗集《野草》;杂文集《坟》、《热风集》、《华盖集》等18部。毛泽东主席评价他是伟大的无产阶级的文学家、思想家、革命家,是中国文化革命的主将,也被称为“民族魂”。