汉阳兵工厂是晚清时期洋务运动的代表人物张之洞到湖北后主持创办的军工製造企业,原名湖北枪炮厂,于1892年动工,1894年建成。

虽然汉阳兵工厂创建时间晚于上海、南京、天津等地军工企业,但由于不惜巨资从德国购买了当时最先进的製造连珠毛瑟枪和克虏伯山炮等成套设备,所生产的汉阳式79步枪(汉阳造)、陆路快炮、过山快炮,均是当时较先进的军事装备,因此,成为晚清规模最大、设备最先进的军工企业。

基本介绍

- 中文名:汉阳兵工厂

- 外文名:Hanyang Arsenal

- 性质:军工製造企业

- 完工时间:1894年

- 动工时间:1892年

- 地址:湖北省武汉市汉阳区琴台大道中段

- 所属国家:中国

- 所属城市:武汉市

历史沿革

建立

初名湖北枪炮厂。隶属驻省总局,委任各司道为总办。如藩司翟廷韶,臬司岑春萱等。 汉阳兵工厂

汉阳兵工厂

汉阳兵工厂

汉阳兵工厂1890年3月16日,张之洞电海军衙门,选定厂址在鄂省城之外建兵工厂,主要是因为湖北大冶县产铁(现有黄石市,其铁矿与江西省萍乡煤矿与汉阳铁厂,成立了汉冶萍公司),而以厂就铁较为合理。该厂机器共费160万马克,合38万两(包括造克虏伯小炮机器),建厂预计需15万两(由户部自造路款项中拨给)。3月19日奉旨正式批准将枪炮厂设于湖北。

1890年9月6日,张之洞在大别山下找到厂址,长600丈,广100丈,南枕山,北滨汉,西临大江,与省城对岸。惟需筑地基9尺,并增高堤防以防水淹。即在当地设铁厂,枪厂和炮厂。洋师以为须3年,张之洞估计最快由购地,筑基,修堤,造路到开炉须时2年。

发展

1893年,张之洞建立了由铁山到江边石灰窑的铁路,运输矿石,全长18公里,为湖北省第一条铁路。

1894年4月23日,张之洞电俄德奥荷四国大使许景澄,炮坯已由信义洋行购置4尊,请购枪坯200枝及枪身木壳材料,以便仿造。厂已落成,等待开工。

1894年6月14日,制枪厂不慎,引发大火,将房屋及设备全部烧毁。

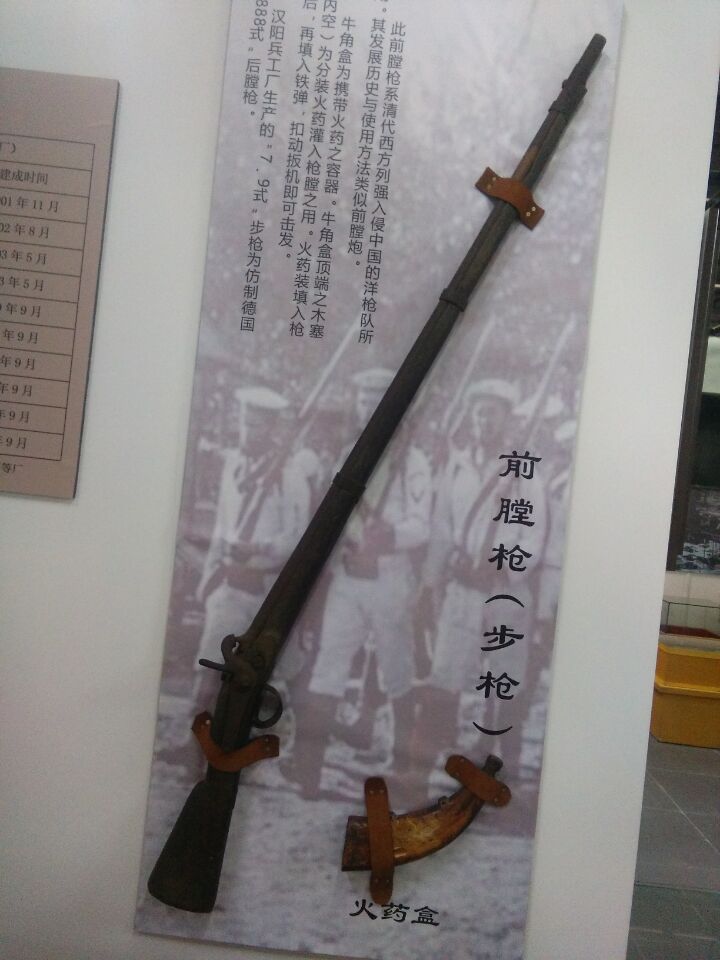

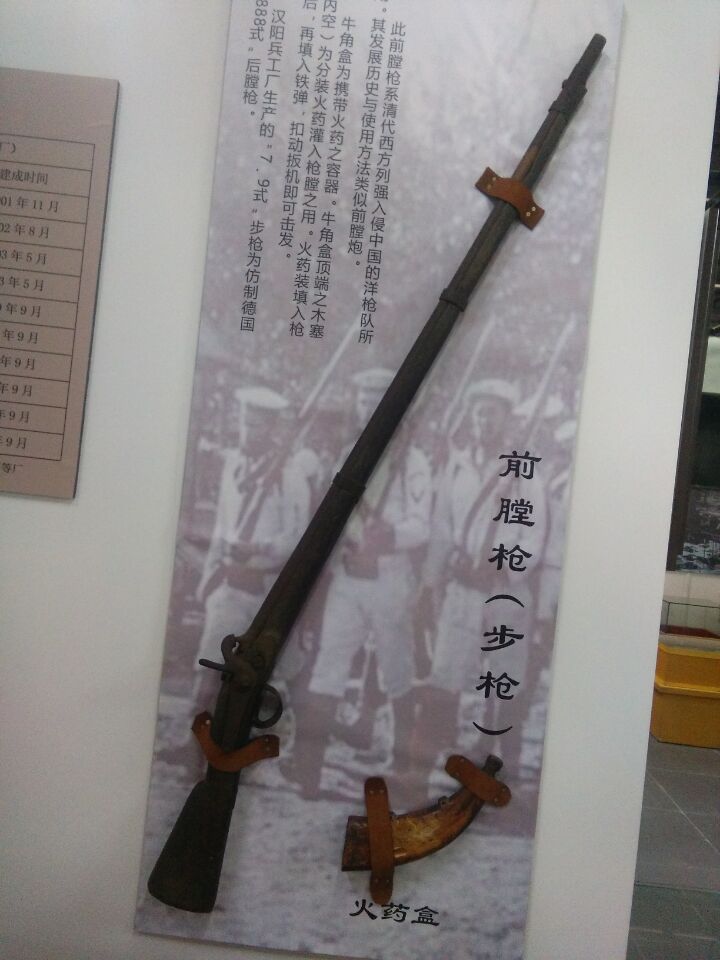

1895年,侍读学士文廷式上书,谓湖北枪炮厂不可半途而废。因当时开办经年而无成效,局员,司事,工匠均被裁撤。其时张之洞兼任两江总督,仍请其掌理湖北枪炮厂事宜。7月,张之洞又呈奏扩厂,改换被火机器,增制无烟火药等,共需200万两。1895年8月开,始小量生产,冬季重建完成,开始生产,仿造德国出品的1888式委员会步枪(应是CommissionRifle,与德式的毛瑟无关),因为是仿德M1888式,所以定为88式,其全称为7.92毫米88式毛瑟步枪。使用圆弹头。 汉阳造步枪

汉阳造步枪

汉阳造步枪

汉阳造步枪1896年,开工生产,第一年生产1300枝步枪。

1900年,义和团运动,光绪和慈禧太后出京逃避,张之洞拨湖北枪炮厂生产之小口径毛瑟步枪三千枝,无烟子弹五十万发,洋制黑药子弹五十万发,运往陕西,交付于岑春萱,供其募勇勤王。徐建寅为张之洞邀请,担任汉阳钢药厂总办,试製无烟火药。

1901年,徐建寅试製棉质无烟火药成功,正拟大量生产时,不幸在配药时引爆,以身殉国,另有16名员工一起殒命。

民国时期

1911年武昌起义,战事激烈,包括汉阳造在内的枪炮,开枪开炮,炮轰清总督府,总督瑞方挖墙爬洞丧家犬般的逃窜。推翻了清王朝的封建统治,中华民国成立。民初,军阀混战,各据一方,大力扩充实力。湖北兵工厂先后归属鄂督军政府,北洋政府陆军部。

民国三年(1914)6月,左右称汉阳兵工厂,简称汉厂或鄂厂。

民国五年(1916),从上海兵工厂运来製造机器170多部至汉厂。在刘庆恩、杨文恺、沈凤铭几任总办的经营管理下,整顿和恢复了生产。

民国十四年(1925)2月,汉阳兵工厂电机分厂开工生产,将蒸汽动力改为电力,由兵工厂发电厂两台交流发电机供电。吸取和採用了一些西方资本主义大工业的科学管理办法,实行包工制,论件计值。对汉厂的兵器质量事故处理的相当严厉,同时奖励也很优厚。使企业管理和生产都有较大的进步与发展。制枪机器由清末的34种360部增至640部。

民国六年(1917),新增炮弹机,袁世凯为维系统治,实行炮和炮弹分两地製造,以便分而治之。将此项制炮弹机移至河南巩县,设立分厂,生产炮弹。同时汉阳兵工厂生产仿造了一些新的军械,如,民国四年(1915)秋由刘庆恩试製成功的每分钟发射子弹60发的中国第一支自动步枪。製成了射程800米每分钟发射600发子弹的伯格曼式手提机关枪(冲锋鎗),路易士轻机关枪、12生攻城炮、迫击炮、马克沁机枪。仿造了美国白朗宁1917式机关枪,射程2000米,性能良好,吴佩孚甚为满意。因民国十年十月十日试製成功,故称三十节机关枪。仿德国毛瑟1896年式自来得手枪(即赫赫有名的7.63mm驳壳枪)十响全自动并有单发机,有效射程:手上射击70米,肩上射击900米。改造日本大正六年式七五山炮,将炮身加长,为口径的18倍,成为民十年式七五山炮。将圆头平底枪弹改造成尖头凸底新式枪弹。还有黄色高级炸药、TNT炸药等。

民国十五年(1926)下半年,国民革命军北伐占领武汉。这当中,9月5日,汉厂工人们获悉北伐军将于6日进攻汉阳,当晚拉响汽笛,打开仓库取出武器,迅速武装起来,把机枪架在屋顶上,枪炮向北洋兵猛烈齐射,反正兵工厂有的是弹药,协助北伐军击溃北洋兵,夺取龟山,北洋兵狼狈逃窜,被阻击死伤无数,占领了汉阳。

1929年,汉阳兵工厂、火药厂归以蒋介石为首的国民政府军政部兵工署管辖。设国民党汉厂区党部,先归属汉口特别党部,后直属中央。区党部与厂行政平行,厂方为区党部提供经费。兵工署颁布了“新工厂法”,实行规範管理。

民国二十年(1931)武汉遭受罕见大水,兵工、火药厂被淹,停产半年。

民国二十一年(1932)恢复生产。在恢复生产基础上,整顿企业规章制度,惩治腐败,逮捕了贪污的汉阳火药厂厂长。实行成本核算、统一发放工资、革除购料回佣、严格检验、招考员工等,改进了管理,添购大量的新机器。研製和仿造新式兵器,工厂生产有所发展,产品技术性能也有提高。设10个管理部门,13个分厂,有职工4555人,主要设备1600多台,年经费612万元。

七·七事变后,中共湖北省委负责人直接帮助汉阳兵工厂发动职工民众开展抗日救亡活动。

1938年日军大举进攻,步步进逼武汉。年初,汉厂一面加紧生产,一面派人到湘西辰溪勘定新厂址。五月,兵工署通知兵工、火药两厂全部西迁。六月全厂两万多名职工、家属和全部设备、材料、成品、半成品、厂房的钢架、钢窗、铁地板等全部拆卸装船,于六月底迁移完毕,原厂址夷为平地。西迁后,汉阳兵工厂解体,汉阳兵工厂改成兵工署第一兵工厂,汉阳火药厂改称兵工署第二兵工厂。迁到湘西辰溪后,又奉令继续西迁至重庆。未能迁渝的枪弹、机枪、手榴弹、机器等分厂併入第十一兵工厂。在此还值得一提的是兵工教育事业,早在清末时期,湖北枪炮厂(局)就成立了兵工学堂,北洋政府时期及以后设有兵工学校、兵工专门学校、职工子弟学校,其中兵工专门学校至民国二十年(1931)才迁往南京。 抗战时的兵工厂

抗战时的兵工厂

抗战时的兵工厂

抗战时的兵工厂日军在鄂期间对其汉阳兵工厂厂址也未能恢複利用,在汉只临时设立了一些随军修械厂、所和军用仓库

1945年日军投降后,共接收这类军械所和军用仓库100多处。

抗战胜利后,民国三十五年(1946),第十一兵工厂奉令迁武汉,由工务处长宋建寅任接收武汉日伪军用财产处长,兼任第十一厂厂长,在原日军岛贯(光)部队修械所和原汉阳兵工厂厂址建厂。一面迁建,一面修理军械,生产手榴弹、枪榴弹、掷弹筒等。

民国三十六年(1947),在原汉阳火药厂址上建设新火药厂——第二十六厂。该厂由製造氨水、硝酸的设备和从东北迁来的TNT火药厂及从日本赔偿物资中之氯气、烧硷等设备组成,利用前汉阳火药厂旧址和加新征1千亩土地建厂。

民国三十六年(1947)七月提出征地计画书,设立汉阳新火药厂工程处。因徵用土地和危及市区安全问题,与地方政府发生争执。后因人民解放战争发展很快,工厂还未全面开工建设即将4千余吨设备等物资匆忙迁至台湾高雄。

民国三十七年(1948)第十一兵工厂奉令南迁湖南株洲建立新厂,生产小口径枪弹。四月,第三十兵工厂(该厂由巩县兵工厂和汉阳兵工厂各一部合併而成的)厂长赵达(原汉阳兵工厂炮厂主任)率员由重庆来武汉接受第十一厂,将第十一厂改为第三十厂,厂部设在武昌阅马场原清朝造币局,下设六个製造所,主要生产手榴弹、枪榴弹、信号枪、掷弹筒。同年,兵工署命令第三十兵工厂在武汉金口镇建设新厂,拟将第三十厂迁到此地,已建成两个车间。

民国三十八年(1949)春末,武汉临近解放,武汉行辕白崇禧强令第三十厂南撤柳州,并由该厂在原汉阳兵工厂旧址建的第六製造所所长芦望风组织武汉留守处,继续生产手榴弹等。

1949年5月16日,武汉解放,由人民解放军第四野战军后勤部军械部接收,定名为四野后勤部军械部修械厂。

生产产品

汉阳造

抗日战争中,诞生于清末的“汉阳造”步枪是中国军队的主力枪械。无论国民党军队,还是八路军、新四军和游击队,都大量使用“汉阳造”,而且该枪的生产一直持续到1944年。

19世纪90年代起,在洋顾问的建议下,张之洞引进了德国步枪试验委员会设计的1888式7.92毫米步枪的图纸,该枪採用无烟火药和铜镍合金被甲弹头,在当时可谓“领风气之先”,即便日后德军自用的毛瑟M1898式步枪也只是在1888式步枪的基础上进行了一些改进。

汉阳兵工厂从1896年开始正式仿製生产1888式步枪,当时定名为“八八式步枪”,但人们都习惯将其称为“汉阳造”。

初期生产的“汉阳造”,在枪管外加装一个隔热护手的套筒,因此被称为“老套筒”。从1904年起,汉阳兵工厂去除了这个实用价值不大的套筒,并将枪管加粗。之后,“汉阳造”又出现多种改进型,设计更趋合理。1939年,规模不断扩大的汉阳兵工厂将枪厂交给第21兵工厂,製造出来的步枪也改名为“汉式七九步枪”。直到1944年停产,“汉阳造”前后生产了将近半个世纪,总产量约在108万支以上,是抗战时期中国军队用量最大的枪枝型号。

汉阳造是抗战期间唯一能在白刃战中与日军三八式抗衡的步枪,这是因为该枪较长,而且所配的制式刺刀全长51.8厘米(刀身39.5厘米),重约0.566千克,刺刀式样为单刃偏锋。

根据美国武器研究者史宗宾估算,1895年至1944年,汉阳造总共生产了1083480支,其中汉阳厂贡献了876316支,重庆的21厂生产了207164支。

历史产量

综计汉阳兵工厂自开机製造枪炮,至宣统元年(1909年),共造马、步快枪130658支,各种炮986门,枪弹61776554颗,各种炮弹989484枚,各种炮架905副,炮弹壳、碰火、底火971671枚,炮器具各种钢坯44.6万余磅,无烟枪炮药27万余磅,硝镪水200余万磅。所产枪炮弹药除用于本省军营外,多数拨解京师,分济各省军营。

1895年至1908年的14年间,汉阳兵工厂共造步马快枪11万余支,枪弹4000万余发,炮985尊,炮弹98万余发,

1917年,每日能产枪弹20余万颗、炮弹2000余枚、步枪150支、过山炮10余尊、陆路炮3~4尊。继1914年总办刘庆恩试製成功中国第一支自动步枪(可连射5发,但未批量投产)后,1920年开始生产机关枪和手枪,1921年开始生产大正6年式7.5生的山炮,1922年开始生产黄色、白色、黑色和黄色安全炸药,1924年开始生产7.5生的迫击炮和炮弹,1926年开始生产飞机炸弹,1927年开始生产手榴弹。至1928年,共生产各种枪枝70余万支,炮2000余门,枪、炮弹4.33亿颗,炸弹864枚。

武器诸元

| 名称 | 诸元 | 图片 |

|---|---|---|

汉88式毛瑟步枪 | 全长: 1250mm 全重为4.06kg (不含刺刀) 枪管长为740mm 口径7.92mm (88式毛瑟步枪圆头弹) 弹头重14.7公分 弹头初速为600m/s 上为仿88毛瑟步枪 下为汉阳造88式步枪 表尺射程为2000m 由5发固定弹仓供弹 膛线右旋4条 膛线缠度240mm 瞄準基线长为655mm 该枪配有刺刀, 刺刀式样为单刃偏锋, 刺刀全长为517.5mm, 刀身长为395mm, 刺刀全重为0.566kg。 |  汉阳造88式毛瑟步枪 汉阳造88式毛瑟步枪 |

汉88式马枪 | 口径7.92mm 全长为955mm 全重为3.166kg (不含刺刀) 枪管长为442mm 表尺射程为1800m 该枪的供弹具, 膛线, 膛线缠度同汉88式毛瑟步枪。 |  汉88式马枪 汉88式马枪 |

德国M88 7.9mm 子弹 | 弹壳长度: 5.7cm 子弹全长: 8.255cm 弹头: 圆头, 金属覆盖 弹头长度: 3.124cm 弹头直径: 0.808cm 弹头重: 227grain 弹头覆盖金属: 铜镍合金 子弹装药: 片状非压缩 装药重: 40.6grain 枪口初速:639.78m-sec(74cm枪管) |  德国M88 7.9mm 子弹 德国M88 7.9mm 子弹 |

汉造三十节重机枪 | 全长: 960mm 枪身重为15.5kg 枪架重为23.5kg 枪管长为610mm 口径7.92mm 初速为824m/s 表尺射程为2000m 膛线右旋4条 膛线缠度240mm 瞄準基线长为680mm 自动方式为管退式(Short Recoil, 短后座力) 射速500-600发/分 250发弹带上弹 冷却方式为水冷 |  汉造三十节重机枪 汉造三十节重机枪 |

汉造毛瑟7.63驳壳枪 | 全长: 288mm 枪全重为1.16kg 枪管长(连弹膛)为132mm 口径7.63mm 初速为425m/s 枪口活力50.6公尺公斤 表尺射程为1000m 来複线右旋6条 来複线缠度200mm 瞄準基线长为230mm 弹头重5.5公分 全弹重10.7公分 装弹具式样桥夹 |  汉造毛瑟7.63驳壳枪 汉造毛瑟7.63驳壳枪 |

人员编制

兵工厂初建时有员工1000余人,1929年发展到4555人,1947年增到6000余人。

清末时期,按封建军营建制分丁目、丁长、总领逐级管理,即25人为1丁,设丁目1名,10名丁目设1丁长,4名丁长设总领1名。生产体系,沿袭外国模式。实行“逐层管束”、“勒以军法”的军事管理制度。

民国时期,在机构设定和人员编制上,逐渐正规,在生产工艺管理、成本核算和会计审计制度上,较为完善。1929年以前,设厂长、副厂长各1人。工务方面,设制枪课、制炮课、制机课、枪弹课、电机课、检验课、理化课、建筑课、技术研究会,并附设兵工专门学校和子弟学校;总务方面,设文书、庶务、经理、材料、稽查、医务等课及卫队连、验收材料委员会。

1930年后,按兵工厂组织法改编,于厂长、副厂长之下,设总务、工务、审检3处和审计科、技术委员会、教育委员会。

兵工厂历任总办、厂长中除少数军人政客外,多为国内颇有名声的兵工专门人士,基本上实行专家治厂。