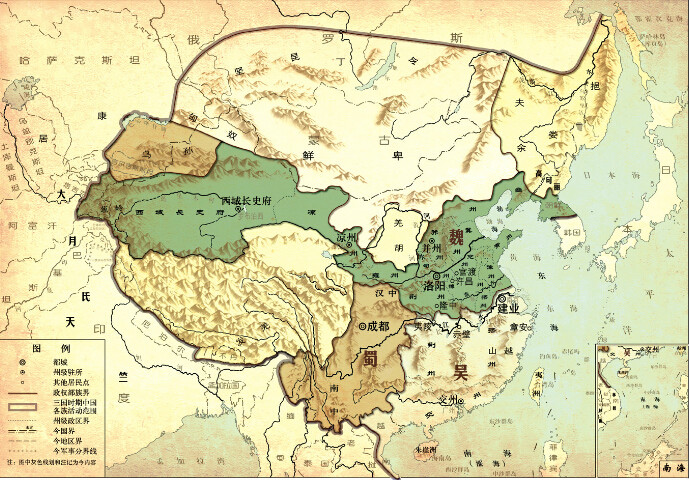

汉献帝延康元年(公元220年)十月,曹丕代汉称帝,国号大魏,史称曹魏,改延康元年为黄初元年。鹹熙二年(公元265年)十二,司马炎代魏建晋,魏亡。凡五帝四十六年。

曹丕篡汉建魏之后,刘备于次年(221年)四月在蜀中百官劝进之下称帝,国号汉,史称蜀或蜀汉,年号章武。后主炎兴元年(263年)十一月,魏军攻至成都,刘禅投降,蜀汉亡,凡二帝四十三年。

221年十一月,魏文帝封孙权为吴王。孙权虽称臣于魏,但两国之间干戈未息。黄武八年(229年),孙权在武昌由吴王进位吴国皇帝,改元黄龙。旋即迁都建邺。甘露元年(265年)孙皓迁都武昌,宝鼎二年(267年)还都建邺。天纪四年(280年)三月为晋所灭,凡四帝五十九年。东吴是三国当中国祚最长的政权,东吴的灭亡标誌着西晋王朝的统一。

基本介绍

- 中文名:三国年号

- 曹魏:220年——265年

- 蜀汉:221年——263年

- 东吴:222年——280年

- 代表人物:曹丕、刘备、孙权

各国年号

曹魏

汉献帝禅位与魏国的建立:

据《三国志 ▪魏书▪文帝纪》载:汉帝以觽望在魏,乃召髃公卿士,告祠高庙。使兼御史大夫张音持节奉玺绶禅位,册曰:“咨尔魏王:昔者帝尧禅位于虞舜,舜亦以命禹,天命不于常,惟归有德。汉道陵迟,世失其序,降及朕躬,大乱兹昏,髃凶肆逆,宇内颠覆。赖武王神武,拯兹难于四方,惟清区夏,以保绥我宗庙,岂予一人获乂,俾九服实受其赐。今王钦承前绪,光于乃德,恢文武之大业,昭尔考之弘烈。皇灵降瑞,人神告征,诞惟亮采,师锡朕命,佥曰尔度克协于虞舜,用率我唐典,敬逊尔位。于戏!天之历数在尔躬,允执其中,天禄永终;君其祗顺大礼,飨兹万国,以肃承天命。”乃为坛于繁阳。庚午,王升坛即阼,百官陪位。事讫,降坛,视燎成礼而反。改延康为黄初,大赦。

自延康元年曹丕立国至魏元帝鹹熙二年十二月曹奂在司马炎的逼迫之下禅位,魏国共历五帝,凡四十六年。

| 皇帝 | 年号 | 时长 | 乾支(改元) | 公元起止 |

|---|---|---|---|---|

文帝曹丕 | 黄初 | 7年 | 庚子(十月) | 220——226 |

明帝曹叡 | 太和 | 7年 | 丁未 | 227——233 |

青龙 | 5年 | 癸丑(二月) | 233——237 | |

景初 | 3年 | 丁巳(三月) | 237——239 | |

齐王曹芳 | 正始 | 10年 | 庚申 | 240——249 |

嘉平 | 6年 | 己巳(四月) | 249——254 | |

高贵乡公曹髦 | 正元 | 3年 | 甲戌(十月) | 254——256 |

甘露 | 5年 | 丙子(六月) | 256——260 | |

元帝曹奂 | 景元 | 5年 | 庚辰(六月) | 260——264 |

鹹熙 | 2年 | 甲申(五月) | 264——265 |

注:

1、景初:丁巳年三月明帝改元并改历,以建丑之月为正月,改青龙五年三月为景初元年四月。景初三年正月丁亥曹叡崩,曹芳继位沿用。

2、正始:《三国志》记载曹叡在景初三年正月丁亥朔立曹芳为皇太子,“是日即皇帝位”,次年改元。潘眉《三国志考证》:“明帝以景初三年正月崩,齐王继位逾年改元为正始。以今考之,实逾两年。盖魏景初以建丑为正月。春正月者,夏正之十二月也。明帝以三年正月崩,于夏正为二年十二月。齐王以是月继位后仍用夏正,以三年正月为二年后十二月,至三年之十二月,不得复位正月,故再逾年而后改元也。明帝崩与齐王继位,相距凡十四月。”

魏国统治地区割据势力年号:公孙渊之绍汉(237年七月——238年八月)。绍者,继承,汉者,汉祚也。景初元年(237年)七月,公孙渊割据辽东叛魏,魏将母丘俭讨伐失利。公孙渊遂自立为燕王,置百官,称绍汉元年。次年,司马懿率兵讨伐,燕军连战皆挫,八月,俘公孙渊,斩之。

蜀汉

曹丕篡汉建魏之后,刘备依旧使用建安年号称建安二十六年(221年),四月,刘备在成都蜀中百官劝进之下继大汉皇帝位,国号汉,史称蜀或蜀汉,年号章武。

刘备称帝文:惟建安二十六年四月丙午,皇帝备敢用玄牡,昭告皇天上帝后土神祗:汉有天下,历数无疆。曩者王莽篡盗,光武皇帝震怒致诛,社稷复存。今曹操阻兵安忍,戮杀主后,滔天泯夏,罔顾天显。操子丕,载其凶逆,窃居神器。群臣将士以为社稷堕废,备宜修之,嗣武二祖,龚行天罚。备惟否德,惧忝帝位。询于庶民,外及蛮夷君长,佥曰‘天命不可以不答,祖业不可以久替,四海不可以无主’。率土式望,在备一人。备畏天明命,又惧汉阼将湮于地,谨择元日,与百寮登坛,受皇帝玺绶。修燔瘗,告类于天神,惟神飨祚于汉家,永绥四海!

章武三年(223年)四月刘备在永安逝世,五月刘禅在成都继位,改元建兴。炎兴元年(263年)十一月,魏将邓艾兵临成都,刘禅投降,蜀汉亡,凡二帝四十三年。(纵观中国历史中在四川建立的割据政权,国祚没有超过50年的,蜀汉国祚也是其中最长的一个了。)

| 皇帝 | 年号 | 时长 | 乾支(改元) | 公元起止 |

|---|---|---|---|---|

昭烈帝刘备 | 章武 | 3年 | 辛丑(四月) | 221——223 |

后主刘禅 | 建兴 | 15年 | 癸卯(五月) | 223——237 |

延熙 | 20年 | 戊午 | 238——257 | |

景耀 | 6年 | 戊寅 | 258——263 | |

炎兴 | 1年 | 癸未(八月) | 263年八月—十一月 |

东吴

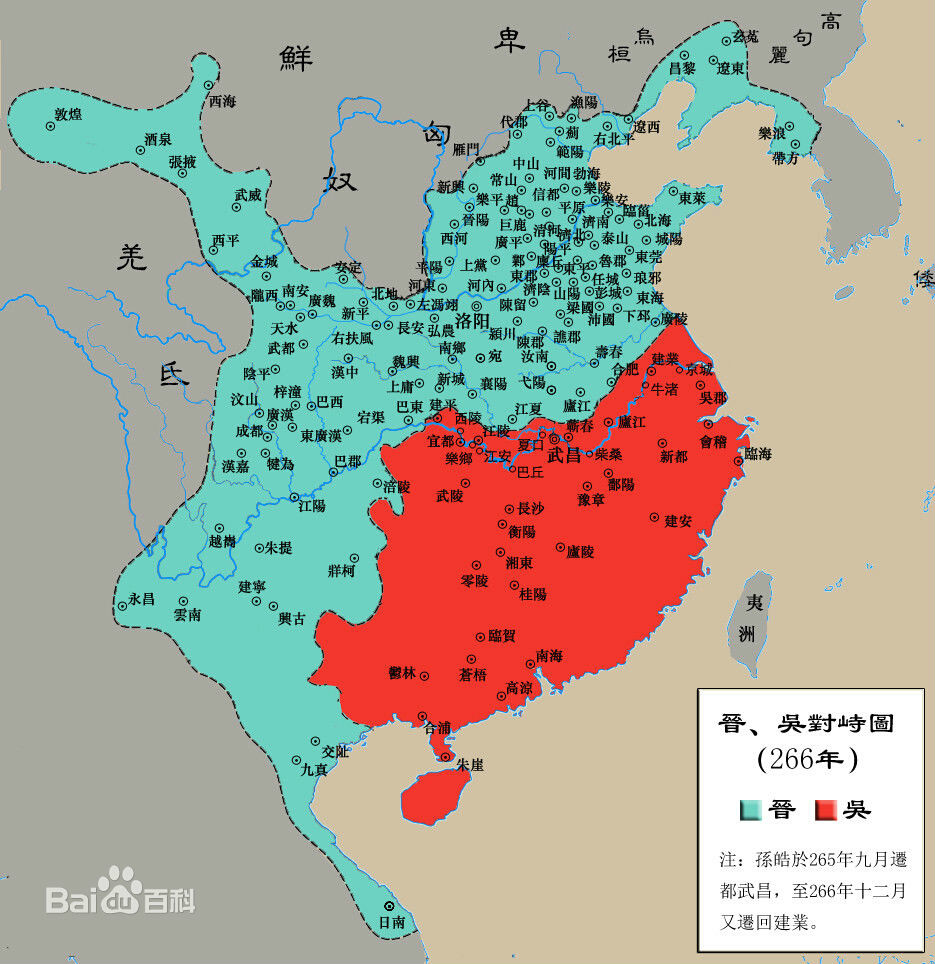

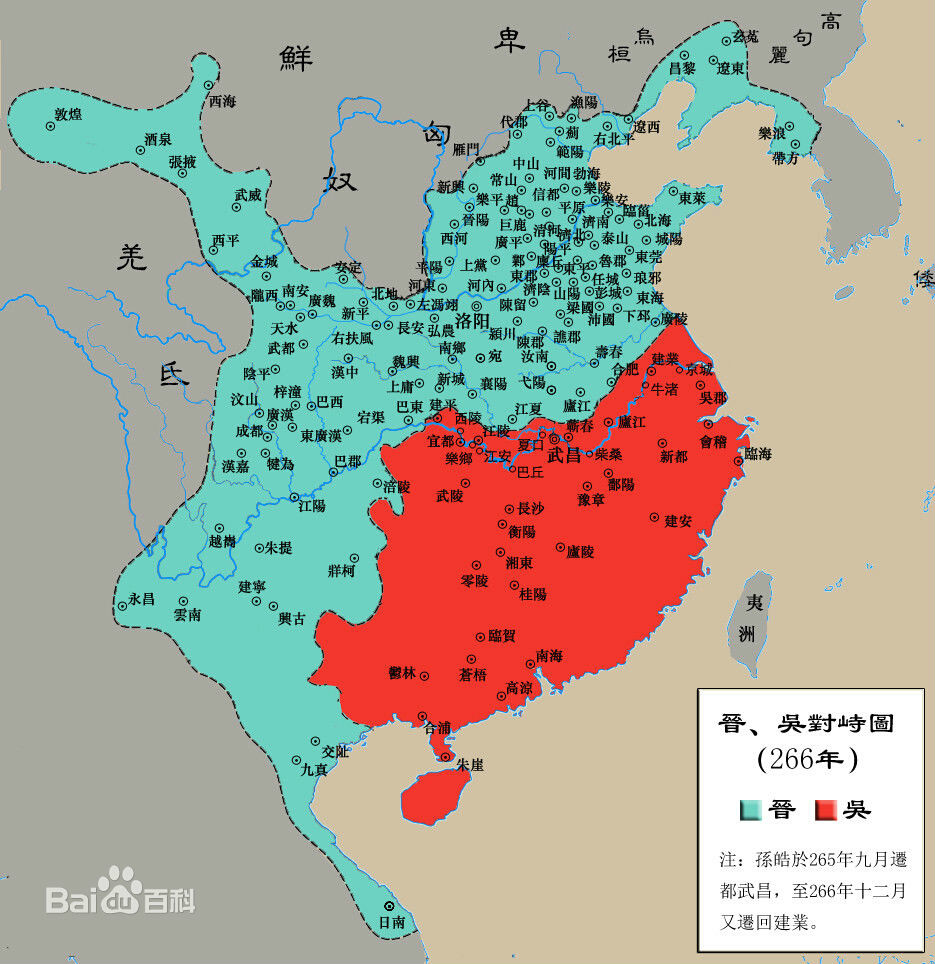

曹丕、刘备称帝之后,孙权并没有称帝而是只称吴王。吴国虽上表向曹魏称臣,但并不使用曹魏年号,且两国干戈不断。吴蜀两国通好后,吴国更是配合诸葛亮北伐出兵伐魏。黄武八年(229年)四月,孙权在武昌由吴王进为皇帝,改元黄龙。《三国志▪吴书二▪吴主传》载:黄龙元年春,公卿百司皆劝权正尊号。夏四月,夏口、武昌并言黄龙、凤凰见。丙申,南郊即皇帝位。是日大赦。改年,追尊父破虏将军坚为武烈皇帝,母吴氏为武烈武皇后,兄讨逆将军策为长沙桓王。265年十二月司马炎代魏建晋,对东吴形成包围之势。西晋、东吴小规模战争不断,但西晋由于北方鲜卑作乱,未全面伐吴。279年晋武帝下令,以贾充都督司马伷、王浑、周浚、王戎、胡奋、杜预、王濬和唐彬等八部,分六路大举伐吴。司马伷等六将分别进攻建业的外围六合、当涂,以及长江中游的重镇武昌、夏口和江陵等地;王濬和唐彬则率领灭蜀后所得的水军,由蜀地顺流东下。孙吴方面上下离心,疏于防备,无统一对策,以致节节失败。晋军势如破竹,孙吴防线快速崩溃。 280年(晋鹹宁六年、吴天纪四年)三月,王濬所率的舟师首先抵达石头城下,孙皓自知大势已去,反绑双手,抬着棺材到西晋军门前去投降。吴交州刺史陶璜坚守不降,孙皓写亲笔信相劝才降晋。西晋朝廷封孙皓为“归命侯”。东吴的灭亡标誌着西晋的统一。 西晋与东吴对峙

西晋与东吴对峙

西晋与东吴对峙

西晋与东吴对峙| 皇帝 | 年号 | 时长 | 乾支(改元) | 公元起止 |

|---|---|---|---|---|

大帝孙权 | 黄武 | 8年 | 壬寅(十月) | 222——229 |

黄龙 | 3年 | 己酉(四月) | 229——231 | |

嘉禾 | 7年 | 壬子 | 232——238 | |

赤乌 | 14年 | 戊午(八月) | 238——251 | |

太元 | 2年 | 辛未(五月) | 251——252 | |

神凤 | 1年 | 壬申(二月) | 252 | |

会稽王孙亮 | 建兴 | 2年 | 壬申(四月) | 252——253 |

五凤 | 3年 | 甲戌 | 254——256 | |

太平 | 3年 | 丙子(十月) | 256——258 | |

景帝孙休 | 永安 | 7年 | 戊寅(十月) | 258——264 |

乌程侯孙皓 | 元兴 | 2年 | 甲申(七月) | 264——265 |

甘露 | 2年 | 乙酉(四月) | 265——266 | |

宝鼎 | 4年 | 丙戌(八月) | 266——269 | |

建衡 | 3年 | 己丑(十月) | 269——271 | |

凤凰 | 3年 | 壬辰 | 272——274 | |

天册 | 2年 | 乙未 | 275——276 | |

天玺 | 1年 | 丙申(七月) | 276 | |

天纪 | 4年 | 丁酉 | 277——280 |

注:

1、黄龙:黄武八年四月,武昌、夏口传言见到了黄龙和凤凰,便改元黄龙。

2、嘉禾:《三国志▪吴书二▪吴主传》载:黄龙三年冬,会稽南始平言嘉禾生。十二月丁卯,大赦,改明元年也。

3、赤乌:《三国志▪吴书二▪吴主传》载:嘉禾七年秋八月,武昌言麒麟见。有司奏言麒麟者太平之应,宜改年号。诏曰:“间者赤乌集于殿前,朕所亲见。若神灵以为嘉祥者,改年宜以赤乌为元。”群臣奏曰:“昔武王伐纣,有赤乌之祥,君臣观之,遂有天下,圣人书策载述最详者,以为近事既嘉,亲见又明也。”于是改年。

其他年号

| 君主 | 年号 | 时长 | 乾支 | 公元起止 |

|---|---|---|---|---|

公孙渊 | 绍汉 | 13个月 | 丁巳 | 237——238 |

纪年对照

本表将魏、蜀、吴三国年号逐年对照排列,表中黑体表示新皇帝的第一个年号。

220 | 庚子 | 黄初元年 | ||

221 | 辛丑 | 黄初二年 | 章武元年 | |

222 | 壬寅 | 黄初三年 | 章武二年 | 黄武元年 |

223 | 癸卯 | 黄初四年 | 章武三年(4月)/建兴元年(5月) | 黄武二年 |

224 | 甲辰 | 黄初五年 | 建兴二年 | 黄武三年 |

225 | 乙巳 | 黄初六年 | 建兴三年 | 黄武四年 |

226 | 丙午 | 黄初七年 | 建兴四年 | 黄武五年 |

227 | 丁未 | 太和元年 | 建兴五年 | 黄武六年 |

228 | 戊申 | 太和二年 | 建兴六年 | 黄武七年 |

229 | 己酉 | 太和三年 | 建兴七年 | 黄武八年(4月)/黄龙元年(4月) |

230 | 庚戌 | 太和四年 | 建兴八年 | 黄龙二年 |

231 | 辛亥 | 太和五年 | 建兴九年 | 黄龙三年 |

232 | 壬子 | 太和六年 | 建兴十年 | 嘉禾元年 |

233 | 癸丑 | 太和七年(1月)/青龙元年(2月) | 建兴十一年 | 嘉禾二年 |

234 | 甲寅 | 青龙二年 | 建兴十二年 | 嘉禾三年 |

235 | 乙卯 | 青龙三年 | 建兴十三年 | 嘉禾四年 |

236 | 丙辰 | 青龙四年 | 建兴十四年 | 嘉禾五年 |

237 | 丁巳 | 青龙五年(3月)/景初元年(3月) | 建兴十五年 | 嘉禾六年 |

238 | 戊午 | 景初二年 | 延熙元年 | 嘉禾七年(8月)/赤乌元年(8月) |

239 | 己未 | 景初三年 | 延熙二年 | 赤乌二年 |

240 | 庚申 | 正始元年 | 延熙三年 | 赤乌三年 |

241 | 辛酉 | 正始二年 | 延熙四年 | 赤乌四年 |

242 | 壬戌 | 正始三年 | 延熙五年 | 赤乌五年 |

243 | 癸亥 | 正始四年 | 延熙六年 | 赤乌六年 |

244 | 甲子 | 正始五年 | 延熙七年 | 赤乌七年 |

245 | 乙丑 | 正始六年 | 延熙八年 | 赤乌八年 |

246 | 丙寅 | 正始七年 | 延熙九年 | 赤乌九年 |

247 | 丁卯 | 正始八年 | 延熙十年 | 赤乌十年 |

248 | 戊辰 | 正始九年 | 延熙十一年 | 赤乌十一年 |

249 | 己巳 | 正始十年(4月)/嘉平元年(4月) | 延熙十二年 | 赤乌十二年 |

250 | 庚午 | 嘉平二年 | 延熙十三年 | 赤乌十三年 |

251 | 辛未 | 嘉平三年 | 延熙十四年 | 赤乌十四年(4月)/太元元年(5月) |

252 | 壬申 | 嘉平四年 | 延熙十五年 | 太元二年(1月)/神凤元年(2月) 神凤元年(4月)/建兴元年(4年) |

253 | 癸酉 | 嘉平五年 | 延熙十六年 | 建兴二年 |

254 | 甲戌 | 嘉平六年(10月)/正元元年(10月 | 延熙十七年 | 五凤元年 |

255 | 乙亥 | 正元二年 | 延熙十八年 | 五凤二年 |

256 | 丙子 | 正元三年(5月)/甘露元年(6月) | 延熙十九年 | 五凤三年(10月)/太平元年(10月) |

257 | 丁丑 | 甘露二年 | 延熙二十年 | 太平二年 |

258 | 戊寅 | 甘露三年 | 景耀元年 | 太平三年(10月)/永安元年(10月) |

259 | 己卯 | 甘露四年 | 景耀二年 | 永安二年 |

260 | 庚辰 | 甘露五年(5月)/景元元年(6月) | 景耀三年 | 永安三年 |

261 | 辛巳 | 景元二年 | 景耀四年 | 永安四年 |

262 | 壬午 | 景元三年 | 景耀五年 | 永安五年 |

263. | 癸未 | 景元四年 | 景耀六年(7月)/炎兴元年(8月) | 永安六年 |

264 | 甲申 | 景元五年(5月)/鹹熙元年(5月) | 永安七年(6月)/元兴元年(7月) | |

265 | 乙酉 | 鹹熙二年(12月)/(晋泰始元年)(12月) | 元兴二年(3月)/甘露元年(4月) | |

266 | 丙戌 | (晋泰始二年) | 甘露二年(7月)/宝鼎元年(8月) | |

267 | 丁亥 | (晋泰始三年) | 宝鼎二年 | |

268 | 戊子 | (晋泰始四年) | 宝鼎三年 | |

269 | 己丑 | (晋泰始五年) | 宝鼎四年(9月)/建衡元年(10月) | |

270 | 庚寅 | (晋泰始六年) | 建衡二年 | |

271 | 辛卯 | (晋泰始七年) | 建衡三年 | |

272 | 壬辰 | (晋泰始八年) | 凤凰元年 | |

273 | 癸巳 | (晋泰始九年) | 凤凰二年 | |

274 | 甲午 | (晋泰始十年) | 凤凰三年 | |

275 | 乙未 | (晋鹹宁元年) | 天册元年 | |

276 | 丙申 | (晋鹹宁二年) | 天册二年(6月)/天玺元年(7月) | |

277 | 丁酉 | (晋鹹宁三年) | 天纪元年 | |

278 | 戊戌 | (晋鹹宁四年) | 天纪二年 | |

279 | 己亥 | (晋鹹宁五年) | 天纪三年 | |

280 | 庚子 | (晋鹹宁六年) | 天纪四年 |