年号:是中国古代封建皇帝用以纪年的名号。年号发端于中国,后来日本、越南、大韩帝国时期的朝鲜、高丽初年受到中国影响,也都使用过自己的年号。现在的日本仍然使用自己的年号。

新君即位必须改变年号,称为改元。文天祥《指南录后序》:“是年夏五,改元景炎”,是指南宋端宗即位,改年号为景炎。同一皇帝在位时也可以改元,如女皇帝武则天在位十四年,前后改元达十二次。

明清两代皇帝一般不改元,一个皇帝一个年号,故往往就用年号来称呼皇帝,如明成祖朱棣在位年号永乐,称永乐皇帝;清爱新觉罗弘曆在位年号乾隆,称乾隆皇帝。

汉武帝(在位:前141年—前87年二月)

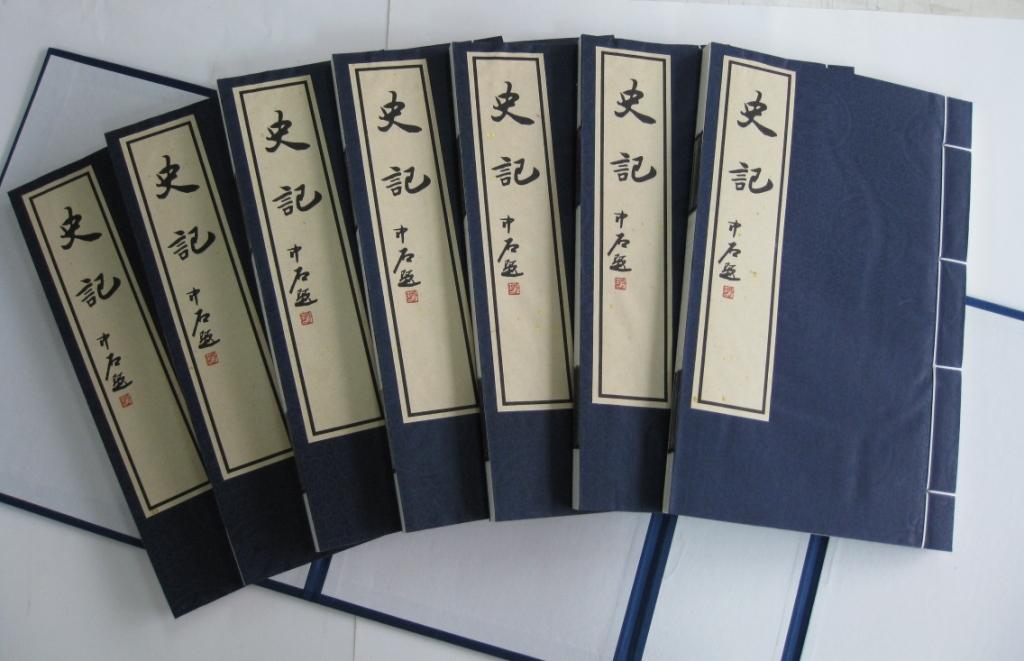

《史记·十二·武帝纪》记载:"其后三年,有司言元宜以天瑞命,不宜以一二数。一元曰建元,二元以长星见曰元光,三元以郊得一角兽曰元狩云。"即建立元年、取年号应以天瑞来命名。所谓天瑞是天体自然降临的祥瑞物,长星(慧星)现,故命年号叫元光;郊得一角兽(白麟),因改元叫元狩。而汉武帝一生用过的年号,基本上都有事件发生才取的年号的

建元 前140年—前135年 6年 【建立纪元】年号的开始,始创建,曰建元

元光 前134年—前129年 6年 【以天有光的事件纪元。根据史料记载,建元六年八月,“有星孛于东方,长竟天。”(《资治通鉴·卷第十七》)次年改元,年号为元光。】

为什幺叫“元光”?臣瓒说:“以长星见,故为元光。”就是说,是因为天上出现了长星,故此改元。长星,古星名,类似彗星,有长形光芒。唐代颜师古描述到:“长星光芒,有一直指,或竟天,或十长,或三丈,或二丈,无常也。”中国是世界上最早进入农耕生产的国家,为了农事耕作,古人观测天象,促进了古代天文知识的发展。远在殷商时代的甲骨刻辞上,就有不少星名以及日食月蚀的记载。

《尚书》《诗经》《春秋》《左传》《国语》《尔雅》等书上,更是有许多关于星宿的叙述和关于天象的记录。《史记》上有《天官书》,《汉书》有《天文志》。汉代的天文知识已经相当丰富了。古代的天文知识也是相当普及的。明末清初的大学者顾炎武《日知录?天文》说:“三代以上,人人皆知天文。‘七月流火’,农夫之辞也。‘三星在户’,妇人之语也。‘月离于毕’,戍卒之作也。‘龙尾伏辰’,儿童之谣也。

后世文人学士,有问之而茫然不知者矣。”有关长星的出现,史书上多有记载。《史记??景帝本纪》:“三年正月乙巳,赦天下。长星出西方。”《汉书?文帝纪》:“(八年),有长星出于东方。”每逢长星出现于天,史书上都要予以记载。汉武帝时长星出现,这当然是大事,是天意,天意不可违,改元元光自是不足为奇了。

太初 前104年—前101年 4年 【曆法重新开始???。太初元年五月改历,使用太初曆,以建寅之月为岁首(即农曆正月)。此前的颛顼曆以建亥为岁首(即农曆十月)。因此太初元年前一年的十月到十二月也算在太初元年里,这一年共有15个月。】意为天地未分开之前的元气,中国第一个国家官方统一曆法《太初曆》颁布

元封之后又6年,武帝又改元太初。这次改元,是这年改用太初曆,以正月为一年之始。应劭说:“初用夏正,以正月为岁首,故改年为太初也。”王力《古代汉语》中介绍古代曆法说:“春秋战国时代有所谓夏曆、殷历和周曆,三者主要的区别在于岁首的月建不同,所以又叫三正。

周曆以通常冬至所在的建子之月(即夏曆的十一月)为岁首,殷历以建丑之月(即夏曆的十二月)为岁首,夏曆以建寅之月(即后世通常所说的阴曆正月)为岁首。《春秋》和《孟子》多用周曆,《楚辞》和《吕氏春秋》用夏曆,《诗经》要看具体诗篇……秦始皇统一中国后,改以建亥之月(即夏曆的十月)为岁首,汉初沿袭秦制。汉武帝元封元年(—104年)改用太初曆,以建寅之月为岁首”,“此后大约二千年间,除王莽和魏明帝一度改用殷正,唐武后和肃宗时一度改用周正外,一般都是用的夏正。”

天汉 前100年—前97年 4年 【天佑大汉。太初四年破大宛,汉武帝欲乘势征匈奴,改年号为“天汉”。】汉,即银河的意思,当时苦旱连年,汉武帝希望“天汉”降雨,保佑汉的子民

太初末年,天气连年苦旱庄稼无收。朝廷着急,有的想到《诗经·大雅》上有篇《云汉》诗,是周大夫仍叔所作,讚美周宣王遇大旱勤修德政感动上天下了甘霖,于是改换年号“天汉”,用来祈祷甘霖。

太始 前96年—前93年 4年 【重新开始???】出《易纬乾凿度》:“太始者,形之始也。”意指物质形成的原始状态,汉武帝经过连年大战后基本为汉民族解决了匈奴威胁,希望国家有一个新的开始

按应劭的说法是“言蕩涤天下,与民更始,故以冠元。”再后改元政和。武帝时是西汉最强盛的年代,凭藉武力连年出兵征讨匈奴,解除了汉家西北来自匈奴骑兵的威胁。应劭说“言征伐四夷而天下太平”。两次改元都与此有关。

征和 前92年—前89年 4年 又作延和 【应劭注《汉书·武帝纪》说征和是“言征伐四夷而天下和平”。后世学者多认为“征和”应为“(廴+正)和”,(廴+正)为“征”的异体字,认为是形近而误。陈直在《汉书新证》中还提到“西安汉城遗址中,曾出土‘(廴+正)和元年’瓦片”,还有许多考古证据和文献记载表明是(廴+正)和。而(廴+正)又和“延”字非常相似,因此李崇智在《中国历代年号考》中认为汉代文物中学者释为延和的年号,疑为(廴+正)和。《中国历代年号考》中说东汉中晚期的记载已经多为征和,而应劭按征和解释,当有所本。】

后元 前88年—前87年 2年 此年号有争议,有人认为可能不是年号,详见本年号条目正文 【关于后元年号,在《汉书》中,有写“后元元年”、“后元二年”,也有写“后元年”、“后二年”。对此学者解释不同。有说年号只有一个“后”字;有说年号为“征和后元”;也有说“后元”就是年号,史书省略,写作了“后元年”。还有一种说法认为汉武帝当时只称做元年,而年号还没有起好,二年汉武帝驾崩,后人用“后元二年”(意思是元年之后的第二年)来区别,在传抄过程中“后元年”多写了一个“元”字,而导致误传。目前一般都用“后元”年号来表示这个时期。】这个年号其实不是一个正统年号,普遍说法是汉武帝还没有来得及取年号就驾崩了,其实是征和年号的延续,史书一般记作后元,或者后二年,仅仅表示这个时期